非开挖管道修复内衬管的制作方法

1.本技术涉及管道修复的技术领域,尤其是涉及非开挖管道修复内衬管。

背景技术:

2.地下管道一般是用来输送液体介质的,在长期使用过程中,由于液体介质对管道的冲刷和腐蚀,使得管道在使用一定时间后会损坏,这种损坏的形式包括冲刷造成管道壁由厚变薄及渗漏,也包括腐蚀氧化对管道的破坏,还包括管道变形引起的开裂以及形成的缝隙,为此常常需要对管道进行修复。

3.管道修复的传统方法是找到破损处后挖开地面,进行管道修复,最后再填补路面。该方法施工效率低,对路面交通造成了诸多不便。近年来,我国逐步推广使用的非开挖管道修复技术不仅效率高,而且对周围的交通、环境、及其他管线的影响小,与传统方法相比具有显著的优越性。非开挖是指利用各种岩土钻掘设备和技术手段,通过导向、定向钻进等方式在地表极小部分开挖的情况下(一般指入口和出口小面积开挖),敷设、更换和修复各种地下管线的施工新技术,不会阻碍交通,破坏绿地、植被,不会影响周围环境及居民的正常生活和工作秩序,解决了传统开挖施工对居民生活的干扰,对交通,环境,周边建筑物基础的破坏和不良影响,因此具有较高的社会经济效果。

4.软管内衬法是非开挖管道修复技术的方法之一,其采用具有防渗透薄膜的内衬软管,将内衬软管的端部与牵引绳连接,并将其从检查井处拉入待修复的管道中,再利用水压或气压将软管涨圆,最后进行紫外光固化,形成光滑、坚固的新管,达到修复的目的。

5.然而,在内衬软管被牵引拉入进入管道内部时,内衬软管的外侧壁与待修复管道存在摩擦,此时会对内衬管的外侧壁造成磨损,影响内衬管的质量,对管道修复造成影响。

技术实现要素:

6.为了减少内衬管与待修复管道之间的摩擦,本技术提供非开挖管道修复内衬管。

7.本技术提供的非开挖管道修复内衬管采用如下的技术方案:

8.一种非开挖管道修复内衬管,包括待修复管道和待修复管道内部的内衬管,所述内衬管连接有滑动组件,滑动组件驱动内衬管在待修复管道内部滑动;滑动组件包括滑动架,滑动架底部固定连接有脚轮,脚轮与待修复管道的内侧部连接,滑动架的顶部连接与内衬管连接。

9.通过采用上述技术方案,滑动架承载内衬管,并且滑动架底部的脚轮带动内衬管在待修复管道内部进行滚动,减少内衬管与待修复管道之间的摩擦,对内衬管进行了保护。并且将现有技术中的内衬管与待修复管道之间的滑动摩擦变为滚动摩擦,方便内衬管在待修复管道内部的移动。

10.优选的,所述滑动组件还包括磁块,磁块设置于内衬管内部,磁块磁吸滑动架。

11.通过采用上述技术方案,磁块与连接片磁吸,实现了将滑动架与内衬管进行连接,无需额外在内衬管与滑动架之间增加连接结构,对内衬管进行保护。

12.优选的,所述滑动架连接有磁性连接片,磁块吸附连接片。

13.通过采用上述技术方案,磁块磁吸滑动架上的连接片,进而连接片带动滑动架进行移动,连接片与磁块磁吸面积较大,增加安装架与内衬管之间的连接强度。

14.优选的,所述磁块为电磁块。

15.通过采用上述技术方案,可通过磁块的通电与否,控制磁块是否带电以使得滑动架的顶部是否与内衬管进行连接。当磁块通电时,滑动架与内衬管连接,方便将内衬管进行运输;当磁块不通电时,滑动架可与内衬管脱离,方便将滑动架取出。

16.优选的,所述连接片转动连接有引导轮,引导轮与内衬管的滑动连接。

17.通过采用上述技术方案,当需要将滑动架取出时,由于与内衬管连接的连接片转动连接有引导轮,减少了连接片与内衬管之间的摩擦,方便将滑动架取出。

18.优选的,所述连接片固定连接有缓冲件,缓冲件与滑动架固定连接。

19.通过采用上述技术方案,缓冲件可缓冲内衬管在待修复管道内部滑动时发生的震动,对内衬管进行保护。

20.优选的,所述缓冲件为弹簧,弹簧的顶部与连接片固定连接,弹簧的底部与滑动架固定连接。

21.通过采用上述技术方案,弹簧,在外力作用下发生形变,除去外力后又恢复原状,采用弹簧作为缓冲件,实施方便。

22.优选的,所述连接片为弧形片,弧形片凹陷的一侧朝向内衬管。

23.通过采用上述技术方案,连接片设置为弧形片,且将弧形片凹陷的一侧朝向内衬管,增加连接片与内衬管之间的接触面,增加连接片与内衬管之间的连接。

24.优选的,所述滑动组件设置有若干组,若干组滑动组件沿内衬管的长度方向间隔设置,相邻滑动组件之间设置有牵引件。

25.通过采用上述技术方案,当待修复管道较长时,需要有多个滑动组件进行牵引,此时可用牵引件将多个滑动组件连接,当内衬管进入待修复管道之后可以通过牵引件将滑动组件进行取出收纳。

26.优选的,所述牵引件为牵引绳。

27.通过采用上述技术方案,将牵引绳作为牵引件,操作方便,实施简单。

28.综上所述,本技术至少包括以下有益技术效果:

29.1.通过采用滑动架承载内衬管,并且在滑动架底部的脚轮带动内衬管在待修复管道内部进行滚动,减少内衬管与待修复管道之间的摩擦,对内衬管进行了保护;并且将现有技术中的内衬管与待修复管道之间的滑动摩擦变为滚动摩擦,方便内衬管在待修复管道内部的移动。

30.2.通过磁块磁吸滑动架,实现了将滑动架与内衬管进行连接,无需额外在内衬管与滑动架之间增加连接结构,对内衬管进行保护。

31.3.本技术的磁块为电磁块,可通过磁块的通电与否,控制磁块是否带电以使得滑动架的顶部是否与内衬管进行连接。当磁块通电时,滑动架与内衬管连接,方便将内衬管进行运输;当磁块不通电时,滑动架可与内衬管脱离,方便将滑动架取出。

附图说明

32.图1是本技术非开挖管道修复内衬管的整体结构示意图;

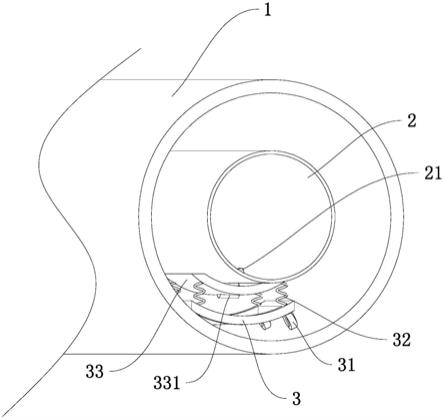

33.图2是本实施例中非开挖管道修复内衬管的从长度方向的一端看的结构示意图;

34.图3是本实施例中滑动组件的整体结构示意图。

35.附图标记说明:1、待修复管道;2、内衬管;21、磁块;3、滑动架;31、脚轮;32、弹簧;33、连接片;331、引导轮;4、牵引绳。

具体实施方式

36.以下结合附图1

‑

3对本技术作进一步详细说明。

37.本技术实施例公开非开挖管道修复内衬管。参照图1,非开挖管道修复内衬管包括待修复管道1和管道内部的内衬管2,待修复管道1和内衬管2之间连接有滑动组件,滑动组件包括滑动架3,滑动架3底部固定连接有脚轮31,脚轮31的底部与待修复管道1的内侧壁连接,滑动架3的顶部连接与内衬管2连接。滑动架3承载内衬管2并使得内衬管2在待修复管道1内部滑动。

38.参照图1,待修复管道1为埋于地下的水平放置的圆管,内衬管2为hdpe管。当需要在待修复管道1内部铺设内衬管2时,选用的内衬管2的管径小于待修复管道1的管径或者采用缩径机,将内衬管2的直径进行缩小。内衬管2的底部连接有滑动架3。滑动架3整体呈矩形框架,长度方向与待修复管道1的轴线方向垂直。滑动架3长度方向的两边向中间凹陷弯曲。滑动架3的4个边角处固定连接有脚轮31,脚轮31用于底部与待修复管道1温度内侧壁连接,脚轮31可在待修复管道1内部进行滚动。滑动架3的顶部连接有连接片33。连接片33为水平放置的矩形片,长度方向与待修复管道1的轴线方向垂直。连接片33沿长度方向的截面呈弧形,即连接片33的长度方向的两边向中间凹陷。连接片33与滑动架3之间连接有弹性件。弹性件用于缓冲滑动架3在滑动过程中对内衬管2的震动。弹性件可以是弹性垫、弹簧32,在本技术实施例中,弹性件采用弹簧32。弹簧32竖直放置,底端与滑动架3的顶部固定连接,顶端与连接片33的底部固定连接。弹簧32设置有4个,4个弹簧32位于滑动架3顶部的四个边角处。

39.参照图1和图2,连接片33的顶面与内衬管2的外侧壁的底部连接。在本实施例中,连接片33具有磁性。滑动组件还包括设置在连接片33上方的磁块21。磁块21为矩形块,长度方向与连接片33的长度方向平行。磁块21的底部与内衬管2的内侧壁抵接,并且磁块21吸附连接片33,使得滑动架3与内衬管2连接。在本技术实施例中,将磁块21设置为电磁块21,进而可通过磁块21的通电与否,控制磁块21是否带电以使得滑动架3是否与内衬管2进行连接。施工时,可以将磁块21进行通电带磁。此时内衬管2与滑动架3连接,方便滑动架3带动内衬管2在待修复管道1内部进行运输。当磁块21不通电时,滑动架3可与内衬管2发生脱离,方便将滑动架3取出。

40.参照图2,为了减少连接片33与内衬管2之间的摩擦,方便将滑动架3从待修复管道1内取出,本技术在连接片33上连接有引导轮331。引导轮331为水平放置的圆柱,轴线方向与待修复管道1的轴线方向垂直。引导轮331嵌于连接片33且与连接片33转动连接。引导轮331变连接片33与内衬管2之间的滑动摩擦为滚动摩擦,减少摩擦力,方便将滑动架3整体进行取出。

41.参照图3,本技术的滑动组件可以根据待修复管道1的长度或内衬管2的长度设置有若干组。若干组滑动组件沿待修复管道1的轴线方向均匀间隔设置。相邻滑动架3之间、相邻磁块21之间通过牵引绳4进行连接。施工时,若干磁块21与若干滑动架3夹持内衬管2管壁逐一进行磁吸后,从检查井进入待修复管道1后,牵引牵引绳4,使得滑动架3承载内衬管2在待修复管道1内部进行滑动。当内衬管2完全穿过待修复管道1后,将磁块21进行断电,再分别通过牵引绳4将若干磁块21、若干滑动架3取出。

42.本技术实施例非开挖管道修复内衬管的实施原理为:通过采用滑动架3承载内衬管2,并且在滑动架3底部的脚轮31带动内衬管2在待修复管道1内部进行滚动,减少内衬管2与待修复管道1之间的摩擦,对内衬管2进行了保护;并且将现有技术中的内衬管2与待修复管道1之间的滑动摩擦变为滚动摩擦,方便内衬管2在待修复管道1内部的移动。

43.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1