一种便携式电脑支架的制作方法

1.本实用新型涉及支架技术领域,特别是涉及一种便携式电脑支架。

背景技术:

2.生活中人们在使用便携式电脑设备时,尤其是笔记本电脑时,大多是将其放置在桌面上,由于笔记本电脑在工作中会产生热量,而通常笔记本电脑由底座进行散热,如果使用时间过长,因笔记本电脑底座与桌面贴合较近导致散热受阻,使笔记本电脑与桌面之间接触表面温度明显升高,影响电脑的使用寿命和电脑性能,为了解决上述问题,已知一种针对笔记本散热的底座,底座中设有多个小风扇,该底座通过笔记本usb插口供电使小风扇转动,以达到散热的效果。因其通过笔记本供电,导致在散热过程中增加了电脑的负荷,且在某些环境笔记本无法插电使用时,这种供电方式将迅速消耗笔记本的电池电量,缩短使用时长,从而带来不便,此外,由于其设计原理特性,导致这种散热底座具有较大的表面积和体积,占用有限空间且不利于携带,同时,由于笔记本电脑屏幕相对使用者视线较低,使用时需要长时间低头或弯腰看屏幕,时间长了,颈椎、腰椎就会酸疼、劳损,劳损严重的话,会影响使用者正常生活。

技术实现要素:

3.为了解决现有存在的技术问题,本实用新型提供一种体积较小、便于携带、能方便调节支撑角度的便携式电脑支架。

4.为达到上述目的,本实用新型实施例的技术方案是这样实现的:

5.本实用新型提供一种便携式电脑支架,包括固定件以及支撑件,所述固定件固定于便携式电脑底面,用以固定支架于便携式电脑,所述支撑件与所述固定件互成角度,以形成止挡夹角,所述支撑件为长短可调的支撑件。

6.其中,所述便携式电脑支架,还包括中心轴,所述固定件的一端为第一连接端,另一端为第一支撑端,所述第一连接端设有第一通孔,所述支撑件的一端为第二连接端,另一端为第二支撑端,所述第二连接端设有第二通孔,所述中心轴穿进所述第一通孔和所述第二通孔,以使所述固定件与所述支撑件转动连接,所述支撑件与所述固定件转动张开以互成角度,形成所述止挡夹角。

7.其中,所述固定件为方形框架,所述第一通孔于所述方形框架的第一连接端,从所述方形框架的一侧边贯穿至所述方形框架的另一侧边,所述支撑件的第二连接端设置在所述方形框架的两侧边之间。

8.其中,所述方形框架的第一连接端设置有横跨于所述方形框架两侧边之间的止挡边,当所述支撑件转动至抵顶于所述方形框架的止挡边时,所述支撑件与所述方形框架互成角度,以形成所述支撑夹角。

9.其中,所述支撑件包括第一支撑单元、第二支持单元、第三支撑单元,所述第一支撑单元为方形构件,所述第二支撑单元、第三支撑单元均为u形框架,所述第二通孔于所述

方形构件的第二连接端和所述u形框架的第二连接端,从所述方形构件的一侧边和所述u形框架的一侧边贯穿至所述方形构件的另一侧边和所述u形框架的另一侧边,所述第一支撑单元的第二连接端设置在所述第二支撑单元的u形框架的两侧边之间,所述第二支撑单元的第二连接端设置在所述第三支撑单元的u形框架的两侧边之间,所述第三支撑单元的第二连接端设置在所述方形框架的两侧边之间。

10.其中,所述第一支撑单元的第二支撑端设有切角,所述第二支撑单元的第二支撑端和所述第三支撑单元的第二支撑端均设有切角或圆角,所述第一支撑单元的第二支撑端与所述第二支撑单元的第二支撑端之间存在间距。

11.其中,所述第一支撑单元的第二支撑端、第二支持单元的第二支撑端、第三支撑单元的第二支撑端均设有防滑片。

12.其中,所述固定件的第一连接端的末端和第一支撑端的末端均设有平滑切角。

13.其中,所述固定件的第一连接端和/或第一支撑端的表面设有防滑垫。

14.其中,所述固定件厚度在1mm-5mm之间,所述固定件厚度应不薄于所述支撑件,以使整个支架厚度在1mm-5mm之间。

15.本实用新型便携式电脑支架的有益效果是:通过上述的结构设置,便携式电脑支架通过固定件固定于便携式电脑的底面,支撑件与固定件互成角度,以形成止挡夹角,使便携式电脑可以通过本实用新型的支架实现支撑。进一步地,由于支撑件为长短可调的支撑件,因此,用户可以调节支撑件的长短,以调节支架的支撑高度,即调节便携式电脑屏幕的显示高度。综上所述,本实用新型的便携式电脑支架结构简单、使用携带方便,并且可以设置得更为小巧。尤其是,当便携式电脑为笔记本电脑时,便携式电脑支架的小巧设计,使得支架不会对笔记本电脑的散热造成阻挡,利于笔记本电脑的散热,同时,还能抬高便笔记本电脑屏幕的显示高度,从而改善使用者坐姿,减少对颈椎、腰椎的劳损。

附图说明

16.为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

17.下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

18.图1是本技术实施例中一种便携式电脑支架收置状态结构示意图,其中第一支持单元的第二支撑端、第二支撑单元的第二支撑端和第三支撑单元的第二支撑端均设有切角;

19.图2是本技术实施例中另一种便携式电脑支架收置状态结构示意图,其中第一支撑单元的第二支撑端为设有切角,第二支撑单元的第二支撑端和第三支撑单元的第二支撑端均设有圆角;

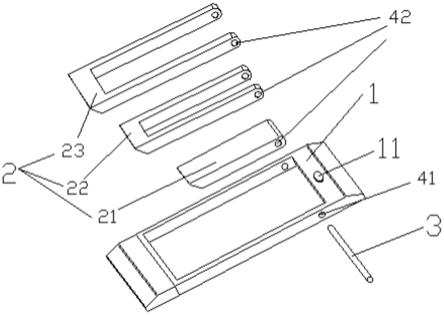

20.图3是本技术实施例中一种便携式电脑支架的分解图,其中第一支持单元的第二支撑端、第二支撑单元的第二支撑端和第三支撑单元的第二支撑端均设有切角;

21.图4是本技术实施例中另一种便携式电脑支架的分解图,其中第一支撑单元的第二支撑端设有切角,第二支撑单元的第二支撑端和第三支撑单元的第二支撑端均设有圆

角;

22.图5是本技术实施例中便携式电脑支架的支撑件和固定相互抵顶状态时的剖视图;

23.图6是本技术实施例中便携式电脑为笔记本电脑时,支架的应用场景图;

24.图7是本技术实施例中便携式电脑为笔记本电脑时,支架的另一应用场景图;

25.图8是本技术实施例中便携式电脑为平板电脑时,支架的应用场景图;

具体实施方式

26.为了更好地了解本实用新型的目的、结构及功能,下面结合附图,对于本实用新型的便携式电脑支架做进一步详细的描述。

27.参照图1至图8,便携式电脑支架,包括固定件1及支撑件2,所述固定件1固定于便携式电脑底面,以将支架整体固定于便携式电脑底面,所述支撑件2与固定件1互成角度,以形成止挡夹角,用于支撑便携式电脑底面与工作面形成支撑角度,所述支撑件2为长短可调的支撑件,以使便携式电脑底面与工作面形成不同的支撑夹角。

28.工作面是指便携式电脑在使用时,用于与便携式电脑的底面相贴以支撑便携式电脑的表面,通常是指桌面。

29.在一些实施例中,如图1、图2、图3、图4、图5所示,所述便携式电脑支架,还包括中心轴3,所述固定件1的一端为第一连接端,另一端为第一支撑端,所述第一连接端设有第一通孔41,所述支撑件2的一端为第二连接端,另一端为第二支撑端,所述第二连接端设有第二通孔42,所述中心轴3穿进所述第一通孔41和所述第二通孔42,以使所述固定件1与所述支撑件2转动连接,所述支撑件2与所述固定件1转动张开以互成角度,形成所述止挡夹角,以起到支撑便携式电脑的效果。

30.在一些实施例中,如图1、图2、图3、图4、所示,所述固定件1为方形框架,所述第一通孔41于所述方形框架的第一连接端,从所述方形框架的一侧边贯穿至所述方形框架的另一侧边,所述支撑件2的第二连接端设置在所述方形框架的两侧边之间,以起到支撑件2于所述方形框架两侧边之间转动的效果。

31.进一步地,如图5所示,所述方形框架的第一连接端设置有横跨于所述方形框架两侧边之间的止挡边,当所述支撑件2转动至抵顶于所述方形框架的止挡边时,所述支撑件2与所述方形框架互成角度,形成所述止挡夹角,以起到支撑便携式电脑的效果。

32.在一些实施例中,如图1、图2、图3、图4所示,所述支撑件2包括若干支撑单元,作为优选方式,所述支撑件2包括第一支撑单元21、第二支持单元22、第三支撑单元23,所述第一支撑单元21为方形构件,所述第二支撑单元22、第三支撑单元23均为u形框架,所述第二通孔42于所述方形构件的第二连接端和所述u形框架的第二连接端,从所述方形构件的一侧边和所述u形框架的一侧边贯穿至所述方形构件的另一侧边和所述u形框架的另一侧边,所述第一支撑单元21的第二连接端设置在所述第二支撑单元22的u形框架的两侧边之间,所述第二支撑单元22的第二连接端设置在所述第三支撑单元23的u形框架的两侧边之间,所述第三支撑单元23的第二连接端设置在所述方形框架的两侧边之间。其中所述若干支撑单元长短不一,且所述第一支撑单元21、所述第二支撑单元22、所述第三支撑单元23长度依次递增,以达成所述支撑件2长度可调的效果。

33.进一步地,所述第一支撑单元21的第二支撑端设有切角,可选的,所述第二支撑单元22的第二支撑端和所述第三支撑单元23的第二支撑端均设有切角或圆角,当所述支撑单元的第二支撑端与平整工作面接触时,切角面相比圆角面能有效地增加与桌面的接触面积,起到稳固防滑作用,当所述支撑单元的第二支撑端与不规整的带有凹凸面的工作面接触时,圆角面相比切角面能有效增加与桌面接触面积,起到稳固防滑的作用。

34.进一步地,所述第一支撑单元21的第二支撑端与所述第二支撑单元22的第二支撑端之间存在间距,当所述支架通过固定件1固定于便携式电脑底面时,使用者可通过手指插入所述间距拨动所述第一支撑单元21,以转动所述第一支撑单元21,进而相继转动第二支撑单元22和第三支撑单元23,以起到转动支撑单元的效果。

35.进一步地,所述第一支撑单元21的第二支撑端、所述第二支持单元22的第二支撑端、所述第三支撑单元23的第二支撑端均设有防滑片,以增加第二支撑端与工作面的摩擦力,从而起到进一步稳固支架的效果。

36.在一些实施例中,所述固定件1的第一连接端的末端和第一支撑端的末端均设有平滑切角,当所述支架固定于便携式电脑底面,将便携式电脑收入收纳包时,因所述固定件1的第一连接端的末端和第一支撑端的末端均设有平滑切角,以起到防止所述支架刮蹭收纳包的效果。

37.在一些实施例中,所述固定件1的第一连接端或/和所述固定件1的第一支撑端的表面设有防滑垫11,当便携式电脑是平板电脑时,因平板电脑底面普遍不设置防滑垫,当所述支架固定于所述平板电脑底面且支架处于收置状态未时,收置状态如图1、图2所示,平板电脑放置于工作面,所述防滑垫11与工作面接触,以增加支架与工作面的摩擦力,从而起到稳固所述平板电脑,防止其从工作面滑落的效果。

38.在一些实施例中,所述固定件1厚度在1mm-5mm之间,且所述固定件1的厚度不薄于所述支撑件2,以使整个支架厚度在1-5mm之间,当便携式电脑是笔记本电脑时,因笔记本电脑普遍在底面四角设有突起锥形防滑垫,作为优选厚度,所选固定件1厚度应薄于笔记本防滑垫厚度,当支架通过固定件1固定于笔记本电脑底面处于收置状态时,收置状态如图1、图2所示,因支架厚度相对便携式电脑防滑垫薄,从而起到隐蔽支架的效果。

39.在一些实施例中,如图6、图7所示,当便携式电脑是笔记本电脑时,作为便携式电脑支架的一种优选使用方式,选用两个支架,所述两个支架通过固定件1分别固定于便携式电脑的底面两边,并且所述支撑件2与固定件1互成角度,以形成止挡夹角,所述支撑件2的第二支撑端与工作面相接触,所述笔记本脑底面的一端与工作面相接触,以使笔记本电脑可以通过本实用新型的支架实现支撑。

40.进一步地,用户可通过选择使用不同长短的支撑单元,以达到所述支撑件2长短可调的效果,所选的支撑单元通过中心轴3转动抵顶于固定件1的止挡边以形成止挡夹角,止挡状态如图5所示。因此用户可通过调节支撑件2的长短,以调节支架的支撑高度,即调节笔记本屏幕的显示高度,从而抬高笔记本屏幕的显示高度。综上所述,相对于将笔记本电脑直接放置在工作面上使用,本实用新型的便携式电脑支架可以调节笔记本屏幕的显示高度,从而改善使用者坐姿,减少对颈椎、腰椎的劳损,同时,由于笔记本底面与工作面形成支撑夹角,从而避免工作面对便携式电脑散热面的阻挡而影响散热效果。

41.在一些实施例中,如图8所示,当便携式电脑是平板电脑时,所述支架通过固定件1

固定于平板电脑的底面,并且所述支撑件2与固定件1互成角度,以形成止挡夹角,所述支撑件2的第二支撑端与工作面相接触,所述固定件1的第一支撑端与工作面相接触,以使平板电脑可以通过本实用新型的支架实现支撑。

42.进一步地,用户可通过选择使用不同长短的支撑单元,以达到所述支撑件2长短可调的效果,所选的支撑单元通过中心轴3转动抵顶于固定件1的止挡边以形成止挡夹角,止挡状态如图5所示。因此用户可通过调节支撑件2的长短,以调节支架的支撑高度,即调节平板电脑屏幕的显示高度和角度。综上所述,相对于将平板电脑直接放置在工作面上使用,本实用新型的便携式电脑支架可调整用户观看平板电脑屏幕的角度,以改善使用者坐姿,减少对颈椎、腰椎的劳损,同时,由于平板电脑底面与工作面互成角度,从而避免工作面对平板电脑散热面的阻挡而影响散热效果。

43.以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围以准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1