自适应电压源同步开关阻尼压电振动控制电路的制作方法

1.本发明涉及应用于压电振动控制的电路技术,特别是涉及一种自适应电压源同步开关阻尼压电振动控制电路。

背景技术:

2.压电振动控制系统因其具有体积小、重量轻和兼容性强等优点,在结构振动抑制上展现出巨大的潜力。著名的压电分流阻尼振动控制技术在过去二十年被学者广泛研究。其中ssdv(synchronized switch damping on voltage source,电压源同步开关阻尼)是一种有效的压电分流阻尼电路设计方案。但是,示例性的ssdv由于串联的电压源幅值一直保持不变,导致外界激励较弱时,会出现稳定性问题,因为此时压电片的作用不再是抑制振动而是增强振动。为了保留ssdv优良的振动抑制特性并解决稳定性问题,研究者开始改进ssdv。adrien badel等学者首先提出了自适应ssdv。他们通过在原有起制动作用的压电片的位置处安装另一片压电片来感知振动的强度,并将感知的信息反馈给控制器,控制器随之按一定的电压系数调节串联电压源的电压幅值,使其适配当前的振动强度。之后,也有学者采用各种算法来更加精确地调整电压源幅度,同时用激光位移传感器代替额外的压电片来感知振动强度。这些方法虽然解决了ssdv的稳定性问题,但是实验中采用的都是dsp(数字信号处理器)来处理振动感知设备(激光位移传感器或者额外的压电片)反馈的信息,并没有开发一个能应用于真实振动抑制应用场景的实用电路。如何设计一款无需额外振动感知模块、简单实用且价格低廉的自适应ssdv电路极具研究意义和商业价值。

技术实现要素:

3.基于此,有必要提供一种电路结构简单、成本低的自适应电压源同步开关阻尼压电振动控制电路。

4.一种自适应电压源同步开关阻尼压电振动控制电路,包括:压电元件,用于设置在被控结构上;第一可调电压源;第二可调电压源,与所述第一可调电压源的电压幅值相同、极性相反;振动强度提取模块,包括包络检测电路和与所述包络检测电路连接的分压电路,所述包络检测电路用于获取所述压电元件的电压值,所述分压电路用于将所述包络检测电路输出的电压进行分压后输出给所述第一可调电压源,使所述第一可调电压源的电压幅值与所述压电元件的电压值的比值为定值;电感l,与所述压电元件的第二端连接;正负峰值开关,包括正峰值开关和负峰值开关,所述正峰值开关与所述第二可调电压源连接,用于在所述压电元件的电压值到达极大值时闭合,从而使所述电感l和压电元件通过所述正峰值开关与所述第二可调电压源连通,形成lc谐振电路以实现所述压电元件的电压翻转;所述负峰值开关与所述第一可调电压源连接,用于在所述压电元件的电压值到达极小值时闭合,从而使所述电感l和压电元件通过所述负峰值开关与所述第一可调电压源连通,形成lc谐振电路以实现所述压电元件的电压翻转;其中,所述定值为(1-γ)/(1+γ),γ为电压翻转系数。

5.上述自适应电压源同步开关阻尼压电振动控制电路,根据压电元件的电压幅值与被控结构的振动强度以及第一可调电压源的电压幅值的线性关系,采用包络检测电路和分压电路实现对第一、第二可调电压源的电压幅值的实时调控,从而无需激光位移传感器或者额外的压电片来感知振动强度,电路结构简单且成本较低。

6.在其中一个实施例中,所述振动强度提取模块还包括连接于所述包络检测电路和分压电路之间的低通滤波器。

7.在其中一个实施例中,所述低通滤波器是rc低通滤波器,包括相互连接的电阻r3和电容c1。

8.在其中一个实施例中,所述分压电路包括相互串联的电阻r1和电阻r2,所述电阻r1不连接所述电阻r2的一端连接所述电阻r3和电容c1,所述电阻r1连接所述电阻r2的一端为所述分压电路的输出端。

9.在其中一个实施例中,所述包络检测电路包括二极管d1和电容c2,所述二极管d1的阴极连接所述电容c2的一端,所述电容c2的另一端连接所述压电元件的第二端,所述二极管d1的阳极连接所述压电元件的第一端。

10.在其中一个实施例中,所述第一可调电压源包括电压跟随器,所述电压跟随器的输入端连接所述分压电路的输出端。

11.在其中一个实施例中,所述电压跟随器包括运算放大器u1,所述运算放大器u1的正相输入端连接所述分压电路的输出端,所述运算放大器u1的反相输入端连接所述运算放大器u1的输出端。

12.在其中一个实施例中,所述第二可调电压源包括反相放大器。

13.在其中一个实施例中,所述反相放大器包括运算放大器u2、电阻r4及电阻r5,所述电阻r4接于所述运算放大器u1的输出端和所述运算放大器u2的反相输入端之间,所述电阻r5接于所述运算放大器u2的反相输入端与所述运算放大器u2的输出端之间。

14.在其中一个实施例中,所述正负峰值开关还包括电容c3,所述电容c3的第二端连接所述压电元件的第二端;所述正峰值开关包括pnp三极管q2和npn三极管q4,所述pnp三极管q2的基极连接所述压电元件的第一端和所述npn三极管q4的集电极,所述pnp三极管q2的发射极连接所述电容c3的第一端,所述pnp三极管q2的集电极连接所述npn三极管q4的基极,所述npn三极管q4的发射极连接所述第二可调电压源;所述负峰值开关包括npn三极管q1和pnp三极管q3,所述npn三极管q1的基极连接所述压电元件的第一端,所述npn三极管q1的发射极连接所述电容c3的第一端,所述npn三极管q1的集电极连接所述pnp三极管q3的基极,所述pnp三极管q3的集电极连接所述压电元件的第一端,所述pnp三极管q3的发射极连接所述第一可调电压源。

附图说明

15.为了更好地描述和说明这里公开的那些发明的实施例和/或示例,可以参考一幅或多幅附图。用于描述附图的附加细节或示例不应当被认为是对所公开的发明、目前描述的实施例和/或示例以及目前理解的这些发明的最佳模式中的任何一者的范围的限制。

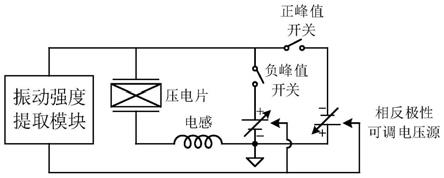

16.图1是一实施例中自适应ssdv压电振动控制电路的拓扑示意图;

17.图2是一实施例中自适应ssdv压电振动控制电路的电路原理图;

18.图3是一实施例中自适应ssdv压电振动控制电路的典型波形示意图;

19.图4是一实施例中自适应ssdv压电振动控制电路的能量循环示意图;

20.图5是一实施例的自适应ssdv压电振动控制电路和一传统ssdv的仿真结果对比示意图。

具体实施方式

21.为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的首选实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容更加透彻全面。

22.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

23.应当明白,当元件或层被称为“在...上”、“与...相邻”、“连接到”或“耦合到”其它元件或层时,其可以直接地在其它元件或层上、与之相邻、连接或耦合到其它元件或层,或者可以存在居间的元件或层。相反,当元件被称为“直接在...上”、“与...直接相邻”、“直接连接到”或“直接耦合到”其它元件或层时,则不存在居间的元件或层。应当明白,尽管可使用术语第一、第二、第三等描述各种元件、部件、区、层和/或部分,这些元件、部件、区、层和/或部分不应当被这些术语限制。这些术语仅仅用来区分一个元件、部件、区、层或部分与另一个元件、部件、区、层或部分。因此,在不脱离本发明教导之下,下面讨论的第一元件、部件、区、层或部分可表示为第二元件、部件、区、层或部分。

24.在此使用的术语的目的仅在于描述具体实施例并且不作为本发明的限制。在此使用时,单数形式的“一”、“一个”和“所述/该”也意图包括复数形式,除非上下文清楚指出另外的方式。还应明白术语“组成”和/或“包括”,当在该说明书中使用时,确定所述特征、整数、步骤、操作、元件和/或部件的存在,但不排除一个或更多其它的特征、整数、步骤、操作、元件、部件和/或组的存在或添加。在此使用时,术语“和/或”包括相关所列项目的任何及所有组合。

25.本发明提供一种简单有效的自适应ssdv压电振动控制电路。该电路应用于贴有压电元件(例如压电片)的机械振动结构,能够有效增加该结构的阻尼,使该结构的振动幅度迅速减小,且引入机械结构的阻尼可以根据外界振动强度实时匹配,从而避免传统ssdv电路存在的不稳定问题。参见图1,外界振动强度信息的获取是通过一个振动强度提取模块实时监测接上电路后压电片的开路电压幅值来实现,该模块由一个无源包络检测电路和一个rc低通滤波器构成。根据反馈的压电电压幅值的大小,电路实时调节串联在lc谐振回路中极性相反的两个电压源的电压幅度大小,从而保证系统持续稳定的运行。相较于传统的压电振动控制电路,本发明提出的自适应ssdv压电振动控制电路设计简单,运行功耗低,能有效抑制较宽频带范围内的机械结构振动,且无需额外的压电片或者激光位移传感器,仅用简单的模拟电子器件就可以实现。

26.参见图2,在本技术的一个实施例中,自适应电压源同步开关阻尼压电振动控制电路包括:

27.压电元件,用于设置在被控结构上,压电元件可以是压电片;

28.相反极性可调电压源,包括第一可调电压源和第二可调电压源,第二可调电压源与所述第一可调电压源的电压幅值相同、极性相反;

29.振动强度提取模块,包括一个无源的包络检测电路和与所述包络检测电路连接的分压电路,所述包络检测电路用于获取所述压电元件的电压值,所述分压电路用于将所述包络检测电路输出的电压进行分压后输出给所述第一可调电压源,使所述第一可调电压源的电压幅值与所述压电元件的电压值的比值为定值;

30.电感l,与所述压电元件的第二端连接;

31.正负峰值开关,包括正峰值开关和负峰值开关;正峰值开关与所述第二可调电压源连接,用于在所述压电元件的电压值到达极大值(即正电压的绝对值最大值)时闭合,从而使所述电感l和压电元件通过所述正峰值开关与所述第二可调电压源连通,形成lc谐振电路以实现所述压电元件的电压翻转;负峰值开关与所述第一可调电压源连接,用于在所述压电元件的电压值到达极小值(即负电压的绝对值最大值)时闭合,从而使所述电感l和压电元件通过所述负峰值开关与所述第一可调电压源连通,形成lc谐振电路以实现所述压电元件的电压翻转。

32.其中,所述定值为(1-γ)/(1+γ),γ为电压翻转系数,取值在0到1之间,主要由lc谐振电路的品质因数决定。具体请参见图3(图3中的虚线框和箭头表示箭头末端的虚线框内图形是对箭头起始端的虚线框内图形的放大),正峰值开关闭合时,压电元件两端的电压v

p

达到极大值vm,此时压电元件的应变(被控结构的位移)也达到极大值,压电元件两端的电压v

p

在lc谐振电路的半个lc谐振周期ti内从vm翻转至-vm,vm与vm满足以下关系式(1):

33.(vm+vs)γ=v

m-vsꢀꢀꢀꢀꢀꢀ(i)34.其中vs为第一可调电压源的电压幅值。

35.上述自适应电压源同步开关阻尼压电振动控制电路,根据接上自适应ssdv振动控制电路后压电元件的压电电压幅值与被控结构的振动强度以及第一可调电压源的电压幅值的线性关系,采用无源的包络检测电路和分压电路实现对第一、第二可调电压源的电压幅值的实时调控,从而无需激光位移传感器或者额外的压电片来感知振动强度,电路结构简单且成本较低。

36.在本技术的一个实施例中,包络检测电路包括二极管d1和电容c2,所述二极管d1的阴极连接所述电容c2的一端,所述电容c2的另一端连接所述压电元件第二端,所述二极管d1的阳极连接所述压电元件的第一端。

37.在本技术的一个实施例中,所述振动强度提取模块还包括连接于所述包络检测电路和分压电路之间的低通滤波器,用于平滑包络检测电路实时提取的压电元件两端电压v

p

的幅值信号中由于lc谐振带来的毛刺。在本技术的一个实施例中,该低通滤波器是rc低通滤波器,包括相互连接的电阻r3和电容c1,电阻r3的一端连接二极管d1的阴极、另一端连接电容c1的一端以及分压电路。

38.在本技术的一个实施例中,分压电路包括相互串联的电阻r1和电阻r2,分压电路输出的电压与输入的电压的比值为r2/(r1+r2),根据合理选择电阻r1和电阻r2的阻值,可以获得第一、第二可调电压源的幅值vs和压电元件的压电电压幅值vm的最优比例。

39.在本技术的一个实施例中,所述第一可调电压源包括电压跟随器,所述电压跟随

器的输入端连接所述分压电路的输出端。在本技术的一个实施例中,所述电压跟随器包括运算放大器u1,所述运算放大器u1的正相输入端连接所述分压电路的输出端,所述运算放大器u1的反相输入端连接所述运算放大器u1的输出端。

40.在本技术的一个实施例中,所述第二可调电压源包括反相放大器。在本技术的一个实施例中,所述反相放大器包括运算放大器u2、电阻r4及电阻r5,所述电阻r4接于所述运算放大器u1的输出端和所述运算放大器u2的反相输入端之间,所述电阻r5接于所述运算放大器u2的反相输入端与所述运算放大器u2的输出端之间。

41.在本技术的一个实施例中,正负峰值开关采用双极型晶体管和一个小电容c3(电容值较小)组成无源峰值检测电路,电容c3的第二端连接所述压电元件的第二端。在本技术的一个实施例中,所述正峰值开关包括pnp三极管q2和npn三极管q4,所述pnp三极管q2的基极连接所述压电元件的第一端和所述npn三极管q4的集电极,所述pnp三极管q2的发射极连接所述电容c3的第一端,所述pnp三极管q2的集电极连接所述npn三极管q4的基极,所述npn三极管q4的发射极连接所述第二可调电压源。所述负峰值开关包括npn三极管q1和pnp三极管q3,所述npn三极管q1的基极连接所述压电元件的第一端,所述npn三极管q1的发射极连接所述电容c3的第一端,所述npn三极管q1的集电极连接所述pnp三极管q3的基极,所述pnp三极管q3的集电极连接所述压电元件的第一端,所述pnp三极管q3的发射极连接所述第一可调电压源。

42.以下对图2所示电路的电路原理进行说明:请查看图2和图3,当压电片两端的电压v

p

位于正半周期时,压电片通过双极型晶体管q1的基极和发射极给小电容c3充电。当压电片的应变(即被控结构的位移)达到极大值时,电压v

p

也达到最大值vm,此时,电容c3两端的电压值等于v

m-v

be

(v

be

为晶体管q1的基极与发射极间电压)。随着压电片开始反向运动,电压v

p

开始减小,当v

p

减小到v

m-2v

be

时,晶体管q2被激活,它的发射极和集电极开始导通,电流于是从电容c3流向晶体管q4的基极,晶体管q4的集电极和发射极导通,即正峰值开关闭合,压电片和运算放大器u2的输出端以及电感l形成一个lc谐振电路,压电电压v

p

在半个lc谐振周期ti内从vm翻转至-vm。当压电片两端的电压进入负半周期时,其运行情况和正半周期类似,此处不再赘述。由于实际lc谐振电路的损耗,压电电压的翻转并不完美。vm与vm的关系满足前述关系式(1),其中γ为电压翻转系数,取值在0到1之间,主要由lc谐振电路的品质因数决定,vs是串联电压源的幅值,也就是运算放大器u1和u2输出端电压的绝对值。同时根据电荷守恒原理,我们可以得到关系式(2):

[0043][0044]

其中α为压电力因子,c

p

为压电片等效内部电容。联立式子(1)和(2),我们可得到振动位移um的函数关系式(3):

[0045][0046]

我们发现当vs和vm满足关系式(4)时,振动幅度um降为零。

[0047][0048]

因此,我们只需在自适应ssdv压电振动控制电路运行时实时获得压电电压的峰

值,并将第一、第二可调电压源的幅值设置为稍小于此峰值电压的(1-γ)/(1+γ),便可有效避免传统ssdv存在的稳定性问题,从而无需额外设置压电片或激光位移传感器对振动强度进行监测和反馈。

[0049]

在图2所示的实施例中,由二极管d1与电容c2组成的包络检测器实时提取压电片两端电压v

p

的幅值。因为lc谐振的影响,包络检测器提取的电压信号包含lc谐振带来的毛刺。为了消除该毛刺电压的影响,电阻r3和电容c1组成的rc低通滤波器用于平滑提取的电压包络信号。电阻r1和r2组成的分压电路用于设置第一、第二可调电压源的幅值vs和压电元件的压电电压幅值vm的最优比例。运算放大器u1配置的电压跟随器将分压电路输出的电压进行缓冲,从而提供电流值足够大的vs信号,实现压电电压的放大。电阻r4、r5和运算放大器u2构成反相放大器,以便产生电流值足够大的负vs,同样实现压电电压的放大。图3展示了一实施例中自适应ssdv压电振动控制电路稳态运行时的典型波形。当压电电压(或结构位移)到达极大值或极小值时,相应的峰值开关闭合,形成lc谐振回路。压电片中的能量被瞬间提取至电感l中,电感l中的能量又瞬间反充至压电片,同时第一或第二可调电压源再提供部分电荷,使压电电压翻转至更高的电压值。

[0050]

需要指出的是,图2中晶体管q2的集电极和晶体管q4的基极连接的导线在(与晶体管q3的集电极导线)交叉处不连接,晶体管q2的发射极和电容c3连接的导线在(与晶体管q1的基极)交叉处不连接。在图2所示的实施例中,电感l不连接电容c3的一端接地,运算放大器u2的同相输入端接地,电容c1不连接电阻r3的一端接地,电阻r2不连接电阻r1的一端接地。

[0051]

图4展示了一实施例中自适应ssdv压电振动控制电路稳态运行时的能量循环图。该平行四边形的面积乘以压电力因子α等于一个振动周期内从压电片流入电路的能量。

[0052]

图5展示了一实施例的自适应ssdv压电振动控制电路和一传统ssdv的仿真结果对比图。图中展示的是在结构谐振频率处,本发明一实施例的自适应ssdv压电振动控制电路和传统ssdv在不同振动激励力大小下的阻尼绝对值(即振幅衰减值,单位是db)。无论振动激励力大小如何变化,本发明实施例的自适应ssdv基本保持一个不变的阻尼,单模抑制度达到-20db左右,可以有效抑制被控结构的振动。而传统ssdv的阻尼大小随激励力的增大而减小。在归一化力等于1的左侧,传统ssdv的阻尼更强,因为在传统的ssdv中电压源的电压值保持不变,但是当激励力减小到一定程度时,传统ssdv将出现不稳定现象。在归一化力等于1的右侧,本发明实施例的自适应ssdv能提供更强的阻尼。本发明一实施例的整个自适应ssdv压电振动控制电路只由简单的模拟器件搭建,无需额外的压电片或者激光位移传感器来实时感知振动强度,设计简单,功耗低,且价格低廉。

[0053]

在本说明书的描述中,参考术语“有些实施例”、“其他实施例”、“理想实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特征包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性描述不一定指的是相同的实施例或示例。

[0054]

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0055]

以上所述实施例仅表达了本技术的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并

不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本技术的保护范围。因此,本技术专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1