电动阀以及冷冻循环系统的制作方法

电动阀以及冷冻循环系统

1.本发明是申请号为201910749370.8、发明名称为"电动阀以及冷冻循环系统"、申请日为2019年8月14日的发明申请的分案申请。

技术领域

2.本发明涉及在冷冻循环系统等中使用的电动阀以及冷冻循环系统。

背景技术:

3.现今,作为设于空调机的冷冻循环的电动阀,例如有日本专利第2898906号公报(专利文献1)所公开的电动阀。该电动阀具备:变更阀室的主阀口(大径阀口)的开度的主阀芯(第二阀芯);变更形成于主阀芯的副阀口(小径阀口)的开度的副阀芯(第一阀芯);以及驱动副阀芯的电动马达(步进马达)的驱动部。

4.图12是示出该电动阀中的电动马达的驱动脉冲(副阀芯的升程量)与流动于电动阀的制冷剂的流量的关系(流量特性)的线图。而且,在该电动阀中,在主阀芯落座而关闭主阀口的状态下,副阀芯因电动马达的驱动而成为变更副阀口的开度的状态,此时,通过根据电动马达的驱动脉冲来控制副阀口的开度,如图12所示地获得成为小流量控制区域的流量特性。并且,副阀芯因电动马达的驱动而被抬起,从而副阀芯与主阀芯卡合,并且主阀芯与副阀芯一起被抬起而主阀口打开,通过主阀芯变更主阀口的开度,如图12所示地获得成为大流量控制区域的流量特性。这样,该电动阀具有小流量控制区域和大流量控制区域这两级流量控制区域。

5.现有技术文献

6.专利文献

7.专利文献1:日本专利第2898906号公报

技术实现要素:

8.发明所要解决的课题

9.在现有的电动阀中,在多个电动阀中,例如在以成为图13中实线所示的目标的流量特性的方式制成的电动阀中,因部件尺寸的偏差等,流量特性也产生偏差。该偏差的范围取决于部件的尺寸公差、组装公差等影响,但例如在图13的例子中,相对于实线所示的中心的流量特性,成为点线所示的上限、虚线所示的下限的流量特性。并且,在流量特性中,在小流量控制区域与大流量控制区域的边界存在拐点,在该拐点的位置也产生偏差。因此,为了进行电动阀的脉冲控制,在偏差范围内,需要将比小流量控制区域的驱动脉冲的上限为最小的驱动脉冲(图13中a点)还小的驱动脉冲作为上限,并将至该上限为止的范围作为实际上用于微小流量控制的微小流量可控制范围。

10.另外,在图13的a点处流量也有偏差,例如在流量特性的上限(点线的流量特性),阀开度过大,有不能完全缩小流量的可能性。因此,需要使控制小流量的范围的上限比a点低,并将该范围作为控制小流量的范围。这样,在现有的电动阀中,不得不缩小能够以小流

量进行控制的范围。这并不限定于进行基于主阀芯和副阀芯的二级控制,在由针阀的圆锥台部控制流量的电动阀中也同样成为问题。例如,小流量控制区域的最大流量的偏差变大,有不能完全缩小流量的可能性,需要考虑流量的偏差来缩小作为小流量控制区域的小流量的控制来使用的驱动脉冲的范围亦即微小流量可控制范围。

11.本发明的课题在于:在由针阀进行小流量控制的电动阀中,抑制小流量控制区域的最大流量的偏差,并且使实际上用于微小流量控制的微小流量可控制范围为大范围。

12.用于解决课题的方案

13.方案1的电动阀,具有直径朝向小径阀口侧的前端逐渐变小的圆锥台状的圆锥台部的针阀配置在上述小径阀口的轴线上,通过由螺纹进给机构将电动马达的转子的旋转运动变换成直线运动,来使上述针阀沿上述轴线方向进退,并根据上述小径阀口的开口部与上述针阀的至少上述圆锥台部之间的缝隙的开口面积来控制制冷剂的流量,上述电动阀的特征在于,上述针阀构成为,具有与上述圆锥台部的最小径部连结的直径恒定的直线部,在上述圆锥台部的上述最小径部在上述轴线方向上从上述小径阀口脱出的位置,上述直线部保持在上述小径阀口内。

14.方案2的电动阀根据方案1所述的电动阀,其特征在于,具备变更阀室的主阀口的开度的主阀芯,并且在该主阀芯形成有上述小径阀口,具有上述针阀变更上述小径阀口的开度的小流量控制区域、和上述主阀芯变更上述主阀口的开度的大流量控制区域这两级流量控制区域,上述针阀构成为,在上述圆锥台部的上述最小径部从上述小径阀口脱出的位置与上述主阀芯卡合,上述主阀芯在与上述针阀卡合的卡合状态下与上述针阀一体地移动来变更上述主阀口的开度。

15.方案3的冷冻循环系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器、以及设于上述冷凝器与上述蒸发器之间的电子膨胀阀,其特征在于,使用方案1所记载的电动阀作为上述电子膨胀阀。

16.方案4的冷冻循环系统包括压缩机、室内换热器、室外换热器、设于上述室内换热器与上述室外换热器之间的电子膨胀阀、以及设于上述室内换热器的除湿阀,其特征在于,使用方案2所记载的电动阀作为上述除湿阀。

17.发明的效果如下。

18.根据方案1或2的电动阀,根据小径阀口的开口部与针阀的圆锥台部之间的缝隙的开口面积来控制小流量控制区域内的制冷剂的流量,而该针阀具有与圆锥台部的最小径部连结的直径恒定的直线部,在该圆锥台部的最小径部从小径阀口脱出的位置,直线部保持在小径阀口内,从而从小流量控制区域的终端变成定流量区域。因此,能够抑制小流量控制区域内的最大流量的偏差,能够防止不能缩小最大流量的流量的现象,并且能够使实际上用于微小流量的控制的驱动脉冲的范围亦即微小流量可控制范围为大范围,从而能够提高微小流量可控制范围的控制性。

19.根据方案3或4的冷冻循环系统,获得与方案1或2相同的效果。

附图说明

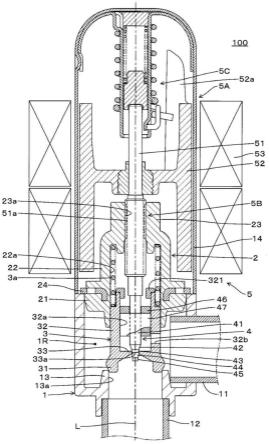

20.图1是本发明的第一实施方式的电动阀的纵剖视图。

21.图2是第一实施方式的电动阀中的针阀位于最接近副阀口的位置时的主要部分放大剖视图。

22.图3是第一实施方式的电动阀中的针阀位于最接近副阀口的位置与卡合于主阀芯的位置之间时的主要部分放大剖视图。

23.图4是第一实施方式的电动阀中的针阀位于卡合于主阀芯的位置时的主要部分放大剖视图。

24.图5是示出第一实施方式的电动阀中的主阀芯的全开状态的主要部分放大剖视图。

25.图6是示出第一实施方式的电动阀中的驱动脉冲的脉冲量与流量的关系的线图。

26.图7是本发明的第二实施方式的电动阀的纵剖视图。

27.图8是示出第二实施方式中的与磁性转子的最下端位置对应的针阀的主要部分放大剖视图。

28.图9是示出制冷剂流动于第二实施方式中的针阀的第二圆锥台部与阀口之间的缝隙的状态的主要部分放大剖视图。

29.图10是示出第二实施方式中的针阀的第二直线部位于阀口内的状态的主要部分放大剖视图。

30.图11是示出实施方式的冷冻循环系统的图。

31.图12是示出现有的电动阀中的驱动脉冲的脉冲量与流量的关系的线图。

32.图13是说明现有的问题点的图。

33.图中:

34.1—阀壳,1r—阀室,11—第一接头管,12—第二接头管,13—主阀座,13a—主阀口,l—轴线,2—导向部件,21—压入部,22—导向部,22a—导向孔,23—支架部,23a—内螺纹部,24—凸缘部,3—主阀芯,3a—主阀弹簧,31—主阀部,32—保持部,33—副阀座,33a—副阀口(小径阀口),4—针阀,41—阀轴,42—第一圆锥台部,43—第一直线部,44—第二圆锥台部(圆锥台部),45—第二直线部(直线部),46—垫圈,47—导向用凸起部,5—驱动部,5a—步进马达(电动马达),51—转子轴,51a—外螺纹部,52—磁性转子,52a—突起部,53—定子线圈,5b—螺纹进给机构,5c—限位机构,10—阀壳,10r—阀室,110—第一接头管,120—第二接头管,130—阀座部件,130a—阀口(小径端口),20—导向部件,210—压入部,220—导向部,220a—导向孔,230—支架部,230a—内螺纹部,240—凸缘部,30—阀架部,40—针阀,410—凸起部,420—第一圆锥台部,430—第一直线部,440—第二圆锥台部(圆锥台部),450—第二直线部(直线部),50—驱动部,50a—步进马达(电动马达),510—转子轴,510a—外螺纹部,520—磁性转子,530—定子线圈,511—凸起部,512—凸缘部,50b—螺纹进给机构,50c—限位机构,91—第一室内换热器,92—第二室内换热器,93—室外换热器,94—压缩机,95—四通阀,100—电动阀,200—电动阀。

具体实施方式

35.接下来,参照附图对本发明的电动阀以及冷冻循环系统的实施方式进行说明。图1是第一实施方式的电动阀的纵剖视图,图2是第一实施方式的电动阀中的针阀位于最接近副阀口的位置时的主要部分放大剖视图,图3是第一实施方式的电动阀中的针阀位于最接近副阀口的位置与卡合于主阀芯的位置之间时的主要部分放大剖视图,图4是第一实施方式的电动阀中的针阀位于卡合于主阀芯的位置时的主要部分放大剖视图,图5是示出第一

实施方式的电动阀中的主阀芯的全开状态的主要部分放大剖视图。此外,以下的说明中的“上下”的概念与图1至图4的附图中的上下对应。该电动阀100具备阀壳1、导向部件2、主阀芯3、针阀4、以及驱动部5。

36.阀壳1例如由黄铜、不锈钢等形成,并大致呈圆筒形状,在其内侧具有阀室1r。在阀壳1的外周单侧连接有与阀室1r导通的第一接头管11,并且在从下端向下方延伸的筒状部连接有第二接头管12。并且,在第二接头管12的阀室1r侧形成有圆筒状的主阀座13,该主阀座13的内侧成为主阀口13a,第二接头管12经由主阀口13a而与阀室1r导通。主阀口13a是以轴线l为中心的圆柱形状的通孔。此外,第一接头管11以及第二接头管12通过硬钎焊等固定于阀壳1。

37.在阀壳1的上端的开口部安装有导向部件2。导向部件2具有被压入到阀壳1的内周面内的压入部21、位于压入部21的内侧的大致呈圆柱状的导向部22、延伸设置于导向部22的上部的支架部23、以及位于导向部22的外周的环状的凸缘部24。压入部21、导向部22、支架部23构成为树脂制的一体部件。并且,凸缘部24例如是黄铜、不锈钢等的金属板,该凸缘部24通过镶嵌成形来与树脂制的压入部21以及支架部22设为一体。

38.而且,导向部件2组装于阀壳1,经由凸缘部24并通过焊接而固定于阀壳1的上端部。并且,在导向部件2中,在导向部22形成有与轴线l同轴的圆筒形状的导向孔22a,并且在支架部23的中心形成有与导向孔22a同轴的内螺纹部23a和其螺纹孔。在支架部23的导向孔22a内配设有主阀芯3。

39.主阀芯3具有相对于主阀座13落座及离座的主阀部31、具有圆柱状的针状部导向孔32a的保持部32、以及副阀座33。在保持部32的针状部导向孔32a内插通有安装于下述的阀轴41的垫圈46和导向用凸起部47,并且在该保持部32的上端,嵌合固定或者通过焊接等固定有环状的保持器321。并且,保持部32的上端外周部缩径,在该保持部32的上端外周部与导向孔22a的上端部之间配设有主阀弹簧3a,由该主阀弹簧3a向主阀座13的方向(关闭方向)对主阀芯3进行施力。副阀座33位于针状部导向孔32a的下端部,并在其中心形成有作为“小径阀口”的副阀口33a。该副阀口33a呈以轴线l为中心的圆形的形状。并且,在保持部32的侧面的至少一处,形成有使针状部导向孔32a与阀室1r导通的导通孔32b,如在下文中说明那样,当针阀4使副阀口33a处于打开状态时,阀室1r、针状部导向孔32a、副阀口33a以及主阀口13a导通。

40.针阀4一体形成地具备:与该转子轴51一体地形成于下述的转子轴51的下端部并与转子轴51侧相连的阀轴41;与阀轴41侧相连的第一圆锥台部42;与第一圆锥台部42相连的第一直线部43;与第一直线部43相连的第二圆锥台部44;以及与第二圆锥台部44相连的第二直线部45。并且,针阀4具有配设于阀轴41的圆环状的垫圈46、和固定于阀轴41的导向用凸起部47。导向用凸起部47与阀轴41相独立地固定,但导向用凸起部47也可以与阀轴41形成为一体。此外,本发明中的“圆锥台部”以及“直线部”分别与第二圆锥台部44以及第二直线部45对应。第一直线部43形成为与副阀口33a匹配并能够插通在该副阀口33a内的直径,其侧面在轴线l方向上同径。并且,第二圆锥台部44的顶角(在绕轴线l的方向上分离180

°

的母线彼此所成的角度)比第一圆锥台部42的顶角小。并且,第二直线部45的侧面的直径比副阀口33a的直径小,并且在轴线l方向上同径。而且,垫圈46和导向用凸起部47能够滑动地插通在针状部导向孔32a内。

41.在阀壳1的上端,通过焊接等气密地固定有外壳14,在该外壳14的内外构成有驱动部5。驱动部5具备作为“电动马达”的步进马达5a、利用步进马达5a的旋转来使针阀4进退的螺纹进给机构5b、以及限制步进马达5a的旋转的限位机构5c。

42.步进马达5a由转子轴51、能够旋转地配设在外壳14的内部的磁性转子52、与磁性转子52对置地配置于外壳14的外周的定子线圈53、以及其它未图示的轭部、外装部件等构成。转子轴51经由衬套而安装于磁性转子52的中心,并在该转子轴51的靠导向部件2侧的外周形成有外螺纹部51a。该外螺纹部51a与导向部件2的内螺纹部23a螺纹结合,由此导向部件2在轴线l上支撑转子轴51。而且,导向部件2的内螺纹部23a和转子轴51的外螺纹部51a构成螺纹进给机构5b。

43.根据以上的结构,通过步进马达5a的驱动,磁性转子52以及转子轴51旋转,由转子轴51的外螺纹部51a和导向部件2的内螺纹部23a所构成的螺纹进给机构5b使转子轴51沿轴线l方向移动。而且,针阀4沿轴线l方向进退移动,从而针阀4相对于副阀口33a接近或者分离。由此控制副阀口33a的开度。并且,针阀4(垫圈46)与主阀芯3(保持器321)卡合,主阀芯3与针阀4一起移动,相对于主阀座13落座及离座。由此控制从第一接头管11向第二接头管12、或者从第二接头管12向第一接头管11流动的制冷剂的流量。在磁性转子52形成有突起部52a,伴随磁性转子52的旋转,突起部52a使旋转限位机构5c工作,限制转子轴51(以及磁性转子52)的最下端位置以及最上端位置。图1及图2示出转子轴51(以及磁性转子52)位于最下端位置的状态。

44.图6是示出步进马达5a中的驱动脉冲的脉冲量(=阀开度)与流量的关系的线图,参照图2至图6对电动阀100的详细动作进行说明。

45.以上的电动阀100如下动作。首先,在图2(及图1)的状态下,主阀芯3的主阀部31落座于主阀座13,从而处于主阀口13a关闭的闭阀状态。另一方面,位于最接近副阀口33a的位置的针阀4的第一直线部43插通在副阀口33a内,但该针阀4未落座于副阀座33,在第一直线部43的外周面与副阀口33a之间的缝隙稍微流动制冷剂。即,如图6所示,即使驱动脉冲处于基准点(零点),也产生微小的流量。

46.接下来,利用步进马达5a的驱动使磁性转子52旋转来使针阀4上升,从而如图3所示,针阀4的第一直线部43从副阀口33a脱出,由针阀4的第二圆锥台部44与副阀口33a之间的缝隙形成流路。此处,第二圆锥台部44的直径逐渐变小,从而与副阀口33a之间的缝隙变大,流路扩大,进而如图6所示,流量逐渐增加。此时,由于主阀芯3的主阀部31保持落座于主阀座13不变,所以在针阀4的第二圆锥台部44从副阀口33a脱出之前,流量的增加微小。这样,使针阀4在从最接近副阀口33a的位置至第二圆锥台部44从副阀口33a脱出的位置之间移动,来变更副阀口33a的开度,这样的控制区域是小流量控制区域。与大流量控制区域相比,该小流量控制区域内的流量相对于步进马达5a的驱动脉冲的脉冲量(=阀升程量)的变化较小。

47.接下来,如图4所示,若使针阀4上升至卡合于主阀芯31的位置并使垫圈46与主阀芯3卡合,则主阀芯3与针阀4一起上升。而且,若进一步上升,则如图5所示,由阀轴41(以及垫圈46)抬起主阀芯3,从而主阀部31从主阀座13离开而开阀。这样,使主阀芯3从落座位置(关闭位置)朝向开阀位置(打开位置)上升的控制区域是大流量控制区域,该大流量控制区域内的流量相对于步进马达5a的驱动脉冲的脉冲量(=阀升程量)的变化较大。而且,在使

主阀芯3上升至图5所示的开阀位置的全开状态下,流量变得最大。此外,作为全开状态下的流量,与一次接头管11以及二次接头管12的开口面积相比,主阀部31与主阀座13之间的缝隙的开口面积相等或者较大,设定为未由主阀部31、主阀口13a缩小流量的状态、即电动阀100作为简单的流路发挥功能的开度。

48.此处,在从图3所示的位置直到图4所示的位置为止,存在针阀4的第二圆锥台部44与第二直线部45之间的边界部分(圆锥台部的最小径部)从副阀口33a脱出的瞬间。在从该瞬间直到图4所示的位置为止,仅第二直线部45位于副阀口33a内,从而该副阀口33a与第二直线部45之间的缝隙的开口面积恒定。因此,如图6所示,在从小流量控制区域的终端直到大流量控制区域为止的期间,产生保持恒定流量的定流量区域。因此,根据本电动阀100,能够抑制小流量控制区域内的最大流量的偏差,从而在该副阀口33a处能够充分缩小最大流量的流量。并且,能够使实际上用于微小流量的控制的驱动脉冲的范围亦即微小流量可控制范围为大范围,从而能够提高微小流量可控制范围的控制性。

49.图7是第二实施方式的电动阀的纵剖视图,图8是示出与第二实施方式中的磁性转子的最下端位置对应的针阀的主要部分放大剖视图,图9是示出制冷剂流动于第二实施方式中的针阀的第二圆锥台部与阀口之间的缝隙的状态的主要部分放大剖视图,图10是示出第二实施方式中的针阀的第二直线部位于阀口内的状态的主要部分放大剖视图。此外,以下的说明中的“上下”的概念与图7的附图中的上下对应。

50.该电动阀200具备阀壳10、导向部件20、阀架部30、针阀40、以及驱动部50。

51.阀壳10例如由黄铜、不锈钢等形成为大致圆筒形状,在其内侧具有阀室10r。在阀壳10的外周单侧连接有与阀室10r导通的第一接头管110,并且在从下端向下方延伸的筒状部连接有第二接头管120。并且,在第二接头管120的阀室10r侧嵌合有阀座部件130。阀座部件130的内侧成为作为“小径阀口”的阀口130a,第二接头管120经由阀口130a而与阀室10r导通。阀口130a是以轴线l为中心的圆柱形状的通孔。此外,第一接头管110以及第二接头管120通过硬钎焊等固定于阀壳10。

52.在阀壳10的上端的开口部安装有导向部件20。导向部件20具有被压入到阀壳10的内周面内的压入部210、位于压入部210的内侧的大致圆柱状的导向部220、延伸设置于导向部220的上部的支架部230、以及位于导向部220的外周的环状的凸缘部240。压入部210、导向部220、支架部230构成为树脂制的一体部件。并且,凸缘部240例如是黄铜、不锈钢等的金属板,该凸缘部240通过镶嵌成形来与树脂制的压入部210以及支架部220设为一体。

53.而且,导向部件20组装于阀壳10,经由凸缘部240并通过焊接而固定于阀壳10的上端部。并且,在导向部件20中,在导向部220形成有与轴线l同轴的圆筒形状的导向孔220a,并且在支架部230的中心形成有与导向孔220a同轴的内螺纹部230a和其螺纹孔。而且,在导向部件20以及阀室10r内设有阀架部30和针阀40。

54.阀架部30具备圆环状的推力垫圈310、圆筒状的导向管320、弹簧座330、以及螺旋弹簧340。导向管320通过使上端部向内侧弯曲而具有圆环状的顶部320a。另一方面,下述的转子轴510在比外螺纹部510a靠下端侧的端部具有凸起部511,并且在该凸起部511一体地形成有凸缘部512。而且,凸起部511嵌入顶部320a内并安装有推力垫圈310。并且,在导向管320内,能够沿轴线l方向移动地设有弹簧座330,在收纳有该弹簧座330和螺旋弹簧340的状态下,在该导向管320的下端部固定有针阀40。

55.针阀40一体形成地具备:固定于导向管320的凸起部410;形成于该凸起部410的下部的第一圆锥台部420;与第一圆锥台部420相连的第一直线部430;与第一直线部430相连的第二圆锥台部440;以及与第二圆锥台部440相连的第二直线部450。此外,本发明中的“圆锥台部”以及“直线部”分别与第二圆锥台部440以及第二直线部450对应。第一直线部430形成为与阀口130a匹配并能够插通在该阀口130a内的直径,其侧面在轴线l方向上同径。并且,第二圆锥台部440的顶角(在绕轴线l的方向上分离180

°

的母线彼此所成的角度)比第一圆锥台部420的顶角小。并且,第二直线部450的侧面的直径比阀口130a的直径小,并且在轴线l方向上同径。

56.在阀壳10的上端,通过焊接等气密地固定有外壳140,在该外壳140的内外构成有驱动部50。驱动部50具备作为“电动马达”的步进马达50a、利用步进马达50a的旋转来使针阀40进退的螺纹进给机构50b、以及限制步进马达50a的旋转的限位机构50c。

57.步进马达50a由转子轴510、能够旋转地配设于外壳140的内部的磁性转子520、与磁性转子520对置地配置于外壳140的外周的定子线圈530、以及其它未图示的轭部、外装部件等构成。转子轴510经由衬套而安装于磁性转子520的中心,并在该转子轴510的靠导向部件20侧的外周形成有外螺纹部510a。该外螺纹部510a与导向部件20的内螺纹部230a螺纹结合,由此,导向部件20在轴线l上支撑转子轴510。而且,导向部件20的内螺纹部230a和转子轴510的外螺纹部510a构成螺纹进给机构50b。

58.根据以上的结构,通过步进马达50a的驱动,磁性转子520以及转子轴510旋转,由转子轴510的外螺纹部510a和导向部件20的内螺纹部230a所构成的螺纹进给机构50b使转子轴510沿轴线l方向移动。而且,针阀40沿轴线l方向进退移动,从而针阀40相对于阀口130a接近或者分离。由此控制阀口130a的开度,控制从第一接头管110向第二接头管120、或者从第二接头管120向第一接头管110流动的制冷剂的流量。在磁性转子520形成有突起部520a,伴随磁性转子520的旋转,突起部520a使旋转限位机构50c工作,限制转子轴510(以及磁性转子520)的最下端位置以及最上端位置。图7及图8示出转子轴510(以及磁性转子520)位于最下端位置的状态。

59.以上的电动阀200如下动作。首先,在图7及图8的状态下,位于最接近阀口130a的位置的针阀40的第一直线部430插通在阀口130a内,在第一直线部430的外周面与阀口130a之间的缝隙稍微流动制冷剂。

60.接下来,利用步进马达50a的驱动使磁性转子520旋转来使针阀40上升,从而如图9所示,针阀40的第一直线部430从阀口130a脱出,由针阀40的第二圆锥台部440与阀口130a之间的缝隙形成流路。此处,第二圆锥台部440的直径逐渐变小,从而与阀口130a之间的缝隙变大,流路扩大,进而与图6相同,流量逐渐增加,但在该状态下,流量的增加微小。这样,根据针阀40的第二圆锥台部440与阀口130a之间的缝隙来变更开度的控制区域是小流量控制区域,与大流量控制区域相比,该小流量控制区域内的流量相对于步进马达50a的驱动脉冲的脉冲量(=阀升程量)的变化较小。

61.此处,在从图9所示的位置直到图10所示的位置为止,存在针阀40的第二圆锥台部440与第二直线部450之间的边界部分(圆锥台部的最小径部)从阀口130a脱出的瞬间。从该瞬间起,仅第二直线部450位于阀口130a内,从而该阀口130a与第二直线部450之间的缝隙的开口面积恒定。此外,若第二直线部450从阀口130a脱出,则成为流量朝向全开状态急剧

地增加的大流量控制区域。由此,在从小流量控制区域的终端直到大流量控制区域为止的期间,产生保持恒定流量的定流量区域。因此,根据本电动阀200,能够抑制小流量控制区域内的最大流量的偏差,从而在该阀口130a处能够充分缩小最大流量的流量。并且,能够使实际上用于微小流量的控制的驱动脉冲的范围亦即微小流量可控制范围为大范围,从而能够提高微小流量可控制范围的控制性。

62.接下来,基于图11对本发明的冷冻循环系统进行说明。该冷冻循环系统例如用于家庭用空调器等空调机。上述第一实施方式的电动阀100作为“除湿控制阀”而设于第一室内换热器91(在除湿时作为冷却器工作)与第二室内换热器92(在除湿时作为加热器工作)之间。并且,上述第二实施方式的电动阀200作为“电子膨胀阀”而设于第二室内换热器92与室外换热器93之间。而且,电动阀100、电动阀200、室外换热器93、压缩机94以及四通阀95构成热泵式冷冻循环。第一室内换热器91、第二室内换热器92以及电动阀100设置在室内,室外换热器93、压缩机94、四通阀95以及电动阀200设置在室外,从而构成制冷制热装置。

63.在作为除湿阀的第一实施方式的电动阀100中,在除湿时以外的制冷时或者制热时,主阀芯处于全开状态,第一室内换热器91和第二室内换热器92成为一个室内换热器。而且,该一体的室内换热器和室外换热器93择一地作为“蒸发器”或者“冷凝器”发挥功能。即,作为电子膨胀阀的电动阀200设于蒸发器与冷凝器之间。

64.在以上的实施方式中,在导向部件2、20形成有内螺纹部23a、230a,并在转子轴51、510形成有外螺纹部51a、510a,从而构成螺纹进给机构,但不限定于该螺纹件的组合,也可以相反地在导向部件形成有外螺纹部,并在转子轴形成有内螺纹部,从而上述的内螺纹和外螺纹作为相反配置的电动阀。

65.以上,参照附图对本发明的实施方式进行了详细说明,也对其它实施方式进行了详细说明,但具体结构不限定于上述实施方式,本发明还包括不脱离本发明的主旨的范围内的设计变更等。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1