支撑装置的制作方法

1.本技术提供一种支撑装置,特别是倾角轴、直/横式旋转轴以及水平枢转轴交于同一点的支撑装置。

背景技术:

2.现有的显示器支撑装置若具备调整显示器的倾角(tilt)、直/横式旋转(pivot)以及水平枢转(swivel)的功能,一般是将倾角功能、直/横式旋转功能及水平枢转功能的相关实体元件各自独立设置,故倾角轴、直/横式旋转轴以及水平枢转轴不会交在同一点,通常会两两相交,有两个交接点,例如倾角轴与直/横式旋转轴交于一点,直/横式旋转轴交于另一点。

3.有鉴于此,本技术提供另一种倾角轴、直/横式旋转轴以及水平枢转轴交于同一点的支撑装置。

技术实现要素:

4.本技术提供一种支撑装置,用以承载一显示器于一工作面上,该支撑装置包括:一立柱,实质沿一重力方向延伸,并包含一开口;一延伸件,设置于该立柱,并部分由该开口朝外延伸;一双轴向模块,包含:一纵向轴杆,沿一枢转轴线穿设于所述延伸件;一枢转座,套设该纵向轴杆,并能以该枢转轴线为轴心而枢转;一横向轴杆,设置于该枢转座,并具有一第一杆身,该第一杆身沿一倾转轴线延伸;及一框件,具有套设于该第一杆身的一第一框;以及一承载板单元,包含:一后板,固设于该框件;一主板,用以承载该显示器,并具有一容置空间供该双轴向模块容设;及一前板,固设于该框件,并与该后板分别夹持于该主板不同侧,该主板能以一自转轴线为轴心而相对该前板自体旋转;其中,当施加一第一外力,使该枢转座、该横向轴杆及该框件相对该纵向轴杆旋转,借此使该主板能以该枢转轴线为轴心于一第一位置及一第二位置之间旋转变换,当移除该第一外力时,该主板随停于该第一位置及该第二位置之间的一任意位置;当施加一第二外力,使该框件相对该横向轴杆旋转,借此使该主板能以该倾转轴线为轴心于一第一倾斜位置及一第二倾斜位置之间旋转变换,当移除该第二外力时,该主板随停于该第一倾斜位置及该第二倾斜位置之间的一任意位置;当施加一第三外力,使该主板相对该框件旋转,借此使该主板能以该自转轴线为轴心于一直摆位置及一横摆位置之间旋转变换,当移除该第三外力时,该主板随停于该直摆位置及该横摆位置之间的一任意位置。

5.如前述的支撑装置中,该枢转轴线、该倾转轴线及该自转轴线相交于一交接点,该交接点落于该枢转座中。

6.如前述的支撑装置中,该延伸件包含一凸颈及二转体片,该凸颈设置于该立柱并部分由该开口朝外延伸,所述转体片相间隔地分别固设于该凸颈,该枢转座夹设于所述转体片之间且与该凸颈相间隔,并具有一穿孔及一第一侧面,该纵向轴杆穿设于该穿孔,该第一杆身形成于该第一侧面。

7.如前述的支撑装置中,该凸颈具有相对应的一第一抵接部及一第二抵接部,当该主板于该第一位置时,该横向轴杆抵靠该第一抵接部,当该主板于该第二位置时,该横向轴杆抵靠该第二抵接部。

8.如前述的支撑装置中,该双轴向模块还包含套设于该第一杆身的一第一扭力组及一第一摩擦组。

9.如前述的支撑装置中,该横向轴杆还具有一抵靠壳,该第一抵接部及该第二抵接部分别是一凹弧面,当该主板于该第一位置时,该抵靠壳抵靠该第一抵接部,当该主板于该第二位置时,该抵靠壳抵靠该第二抵接部。

10.如前述的支撑装置中,该主板具有一碗部、一围绕板部及一开孔,该碗部界定该容置空间,该围绕板部围绕该碗部并朝外延伸,该开孔形成于该碗部中央并连通该容置空间。

11.如前述的支撑装置中,该凸颈具有一顶平面及一底平面,所述转体片分别设置于该顶平面及该底平面并部分朝外延伸。

12.如前述的支撑装置中,该纵向轴杆具有一削边杆身及一螺帽,所述转体片分别具有一长形贯孔,该削边杆身匹配地穿设于该长形贯孔并经由该螺帽锁固于所述转体片。

13.如前述的支撑装置中,该承载板单元还具有固定于该主板的一后罩壳,该后板夹设于该后罩壳及该框件之间。

14.如前述的支撑装置中,该第一扭力组具有一扭簧,该扭簧套设于该第一杆身并分别抵顶该枢转座及该第一框。

15.如前述的支撑装置中,该第一杆身具有一螺纹段,该第一摩擦组具有套设于该第一杆身的一第一外止动华司、至少一第一碗型华司及一第一螺母,该第一外止动华司固设于该第一框,所述第一碗型华司夹设于该第一外止动华司与该第一螺母之间,该第一螺母对应螺设于该螺纹段,且能相对该螺纹段调整位置。

16.如前述的支撑装置中,该枢转座还具有相反于该第一侧面的一第二侧面,该横向轴杆还具有设置于该第二侧面的一第二杆身,该框件还具有套设于该第二杆身的一第二框,该第一杆身与该第二杆身实质共线并沿该倾转轴线分别延伸。

17.如前述的支撑装置中,该第一框具有二第一弧槽,该第二框具有二第二弧槽,该主板具有至少一凸片,所述凸片能在所述第一弧槽及所述第二弧槽中滑动。

18.如前述的支撑装置中,该第一框具有一第一本体、二第一眉状体及一第一中穿孔,所述第一眉状体部分围绕地设于该第一本体,该第一中穿孔贯通形成于该第一本体并供该第一杆身穿设,所述第一弧槽分别形成于所述第一眉状体;该第二框具有一第二本体、二第二眉状体及一第二中穿孔,所述第二眉状体部分围绕地设于该第二本体,该第二中穿孔贯通形成于该第二本体并供该第二杆身穿设,所述第二弧槽分别形成于所述第二眉状体。

19.如前述的支撑装置中,该承载板单元还包含二摩擦环,其中之一所述摩擦环设于该前板及该主板之间,其中另一所述摩擦环设于该主板及该框件之间。

20.如前述的支撑装置中,该双轴向模块还包含套设于该纵向轴杆的一第二摩擦组。

附图说明

21.图1为本技术支撑装置的整体示意图。

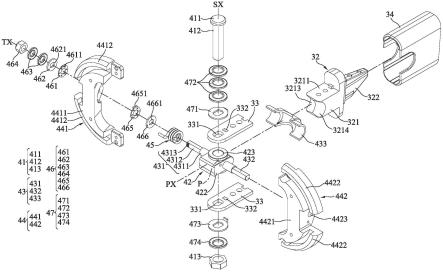

22.图2为本技术支撑装置的分解示意图。

23.图3a为本技术支撑装置中承载板单元的分解示意图。

24.图3b为本技术支撑装置中后板的后视图。

25.图4、图5及图6为本技术支撑装置中延伸件及双轴向模块的不同视角的分解示意图。

26.图7为本技术支撑装置于第一位置的剖面示意图。

27.图8为本技术支撑装置于第二位置的剖面示意图。

28.图9为本技术支撑装置于第一倾斜位置的剖面示意图。

29.图10为本技术支撑装置于第二倾斜位置的剖面示意图。

30.图11为本技术支撑装置于横摆位置的示意图。

31.图12为本技术支撑装置于直摆位置的示意图。

32.主要组件符号说明

33.1000

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

支撑装置

34.2000

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

显示器

35.3000

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

工作面

[0036]1ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

底盘

[0037]2ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

立柱

[0038]

21

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

开口

[0039]3ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

延伸件

[0040]

31

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

滑车

[0041]

32

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

凸颈

[0042]

321

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

颈体

[0043]

3211

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

顶平面

[0044]

3212

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

底平面

[0045]

3213

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一抵接部

[0046]

3214

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二抵接部

[0047]

322

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

渐缩尾

[0048]

33

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

转体片

[0049]

331

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

长形贯孔

[0050]

332

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

定位通孔

[0051]

34

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

颈壳

[0052]

341

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

壳通孔

[0053]4ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

双轴向模块

[0054]

41

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

纵向轴杆

[0055]

411

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

杆头

[0056]

412

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

削边杆身

[0057]

413

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

螺帽

[0058]

42

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

枢转座

[0059]

421

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一侧面

[0060]

422

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二侧面

[0061]

423

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

穿孔

[0062]

43

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

横向轴杆

[0063]

431

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一杆身

[0064]

4311

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

圆柱段

[0065]

4312

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

延伸段

[0066]

4313

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

螺纹段

[0067]

432

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二杆身

[0068]

433

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

抵靠壳

[0069]

44

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

框件

[0070]

441

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一框

[0071]

4411

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一本体

[0072]

4412

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一眉状体

[0073]

4413

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一中穿孔

[0074]

4414

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一弧槽

[0075]

4415

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一定位孔

[0076]

442

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二框

[0077]

4421

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二本体

[0078]

4422

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二眉状体

[0079]

4423

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二中穿孔

[0080]

4424

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二弧槽

[0081]

45

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一扭力组

[0082]

451

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

扭簧

[0083]

46

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一摩擦组

[0084]

461

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一外止动华司

[0085]

4611

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一外定位钩

[0086]

462

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一外摩擦片

[0087]

4621

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一外摩擦孔

[0088]

463

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一碗型华司

[0089]

464

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一螺母

[0090]

465

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一内止动华司

[0091]

4651

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一内定位钩

[0092]

466

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一内摩擦片

[0093]

4661

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一内摩擦孔

[0094]

47

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二摩擦组

[0095]

471

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二上止动华司

[0096]

4711

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二上定位钩

[0097]

4712

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二上定位孔

[0098]

472

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二上碗型华司

[0099]

473

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二下止动华司

[0100]

4731

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二下定位钩

[0101]

4732

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二下定位孔

[0102]

474

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二下碗型华司

[0103]5ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

承载板单元

[0104]

51

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

前板

[0105]

52

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

主板

[0106]

521

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

容置空间

[0107]

522

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

碗部

[0108]

523

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

围绕板部

[0109]

524

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

开孔

[0110]

525

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

凸片

[0111]

53

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

后板

[0112]

531

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

后板体

[0113]

532

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

长形通口

[0114]

533

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上渐缩板

[0115]

534

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

下渐缩板

[0116]

54

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

后罩壳

[0117]

541

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

后罩壳孔

[0118]

55

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

摩擦环

[0119]

f1

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一外力

[0120]

f2

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二外力

[0121]

f3

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第三外力

[0122]gꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

重力方向

[0123]

p

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

交接点

[0124]

px

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

自转轴线

[0125]

sx

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

枢转轴线

[0126]

tx

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

倾转轴线

[0127]

x

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

法线。

具体实施方式

[0128]

请参阅图1、图2及图3a,本技术支撑装置1000用以承载一显示器2000于一工作面3000(例如一桌面)上,支撑装置1000包括一底盘1、一立柱2、一延伸件3、一双轴向模块4及一承载板单元5,其中,底盘1设置于工作面3000上,立柱2设置于底盘1上,延伸件3设置于立柱2,双轴向模块4设置于延伸件3,承载板单元5设置于双轴向模块4,并用以承载显示器2000。以下将详述各元件的结构以及彼此之间的连接关系,其中,部分附图绘制有一重力方向g、一自转轴线px、一枢转轴线sx及一倾转轴线tx,自转轴线px、枢转轴线sx与倾转轴线tx彼此相交,枢转轴线sx实质平行重力方向g。

[0129]

底盘1概略为一梯形板体,借此能稳固地直接置放于工作面3000,但并不以此为限,例如也可以是螺丝锁固(于一墙面)或夹持固定(于一桌面)的形式。

[0130]

立柱2概略为一长方形柱体,以实质沿重力方向g延伸并略微倾斜工作面3000的方式设置于底盘1。于其他实施例中,立柱2也可以是以垂直工作面3000的方式延伸并设置于底盘1,在此不作限制。立柱2包括一开口21,开口21实质沿重力方向g延伸。

[0131]

延伸件3设置于立柱2,且部分由开口21朝外延伸,而外露于立柱2。请同时参阅图4及图5,延伸件3包含一滑车31、一凸颈32、二转体片33及一颈壳34。滑车31设置在立柱2内,并通过立柱2内相对的两个三节滑轨(图未示)而实质沿重力方向g往复移动,但并不以此为限,在其他实施例中,滑车31也可以通过滑块与滑道的配合而在立柱2中往复移动,或者是固定式而固接在立柱2的一端。凸颈32设置于滑车31,并具有一颈体321及一渐缩尾322。颈体321概略成t形且外露于立柱2,并具有一顶平面3211、一底平面3212、一第一抵接部3213及一第二抵接部3214。顶平面3211与底平面3212平行自转轴线px(垂直枢转轴线sx)延伸,并彼此相对应且相互平行。第一抵接部3213与第二抵接部3214分别是一凹弧面并彼此相邻连接,且各自分别连接顶平面3211与底平面3212。渐缩尾322连接颈体321,其概略呈多边形的柱体且截面面积是越朝外越小,并固设于滑车31。所述转体片33间隔地分别对应固设于顶平面3211及底平面3212并部分朝外延伸,且分别具有一长形贯孔331及一定位通孔332,所述长形贯孔331是分别对应形成于所述转体片33延伸出顶平面3211及底平面3212的部分,彼此间隔且沿枢转轴线sx对齐。所述定位通孔332分别间隔地相邻于所述长形贯孔331。颈壳34围绕并容置颈体321,并具有一壳通孔341(参阅图6),壳通孔341供渐缩尾322穿设,借此渐缩尾322外露于颈壳34。

[0132]

请再一并参阅图4、图5及图6,双轴向模块4包含一纵向轴杆41、一枢转座42、一横向轴杆43、一框件44、一第一扭力组45、一第一摩擦组46及一第二摩擦组47。纵向轴杆41沿枢转轴线sx穿设所述长形贯孔331,并具有一杆头411、一削边杆身412及一螺帽413。杆头411位于顶平面3211上的转体片33的上方,其截面积大于所述长形贯孔331的截面积。削边杆身412连接杆头411,其径向截面与所述长形贯孔331相匹配。螺帽413螺固于削边杆身412,并位于底平面3212上的转体片33的下方,借此以杆头411及螺帽413而将削边杆身412锁固于所述转体片33。

[0133]

枢转座42夹设于所述转体片33之间且与颈体321相间隔,并具有一第一侧面421、一第二侧面422及一穿孔423。第一侧面421沿垂直倾转轴线tx延伸形成,第二侧面422相反于第一侧面421沿垂直倾转轴线tx延伸形成。穿孔423沿枢转轴线sx贯通形成,并位于第一侧面421与第二侧面422之间,且供纵向轴杆41穿设,其中,穿孔423具有圆形截面,借此枢转座42能以枢转轴线sx为轴心相对纵向轴杆41而枢转。

[0134]

横向轴杆43具有一第一杆身431、一第二杆身432及一抵靠壳433。第一杆身431沿倾转轴线tx延伸并形成于第一侧面421,并具有依序连接的一圆柱段4311、一延伸段4312及一螺纹段4313。圆柱段4311连接第一侧面421朝外延伸,延伸段4312的径向截面积小于圆柱段4311的径向截面积,且为非圆形。第二杆身432沿倾转轴线tx延伸并形成于第二侧面422,且与第一杆身431实质共线。抵靠壳433概略呈弧形瓦状,可经由例如黏胶贴附于第一杆身431及第二杆身432。在本实施例中,枢转轴线sx、倾转轴线tx及自转轴线px相交于一交接点p,该交接点p落在枢转座42。

[0135]

框件44具有第一框441及第二框442。第一框441套设于第一杆身431的延伸段4312,并具有一第一本体4411、二第一眉状体4412、一第一中穿孔4413、二第一弧槽4414及

一第一定位孔4415。第一本体4411概略呈半圆弧体。所述第一眉状体4412分别部分围绕地设于第一本体4411,并以倾转轴线tx彼此相间隔。第一中穿孔4413沿倾转轴线tx贯通形成于第一本体4411,并供第一杆身431穿设。所述第一弧槽4414分别形成于所述第一眉状体4412并邻接于第一本体4411。第一定位孔4415沿平行倾转轴线tx贯通形成于第一本体4411,并与第一中穿孔4413彼此相间隔。第二框442套设于第二杆身432,并可与第一框441相互固定,且具有一第二本体4421、二第二眉状体4422、一第二中穿孔4423及二第二弧槽4424。第二本体4421概略呈半圆弧体。所述第二眉状体4422分别部分围绕地设于第二本体4421,并以倾转轴线tx彼此相间隔。第二中穿孔4423沿倾转轴线tx贯通形成于第二本体4421,并供第二杆身432穿设。所述第二弧槽4424分别形成于所述第二眉状体4422并邻接于第二本体4421,且分别对应与所述第一弧槽4414连通。

[0136]

第一扭力组45具有一扭簧451,扭簧451套设于圆柱段4311并邻接第一侧面421,其两端分别抵顶枢转座42及第一框441,用以恒提供一扭力。第一摩擦组46套设于第一杆身431,并具有一第一外止动华司461、一第一外摩擦片462、二第一碗型华司463、一第一螺母464、一第一内止动华司465及第一内摩擦片466。第一外止动华司461(具有圆孔)套设于延伸段4312且位于第一框441的第一本体4411外侧(远离第二框442的一侧),并具有卡合于第一定位孔4415的一第一外定位钩4611,借此第一外止动华司461固设于第一框441。第一外摩擦片462套设于延伸段4312并抵靠第一外止动华司461,且具有与延伸段4312相匹配的一第一外摩擦孔4621,借此第一外摩擦片462与第一杆身431同动。所述第一碗型华司463(具有圆孔)套设于延伸段4312并抵靠第一外摩擦片462。第一螺母464对应螺设于螺纹段4313,并抵靠所述第一碗型华司463。经由螺纹段4313能调整第一螺母464的位置来决定第一外止动华司461、第一外摩擦片462及所述第一碗型华司463之间的预设迫紧度。第一内止动华司465(具有圆孔)套设于延伸段4312且位于第一框441的第一本体4411内侧(邻近第二框442的一侧),并具有卡合于第一定位孔4415的一第一内定位钩4651,借此第一内止动华司465固设于第一框441。第一内摩擦片466套设于延伸段4312并分别抵靠第一内止动华司465及圆柱段4311,且具有与延伸段4312相匹配的一第一内摩擦孔4661,借此第一内摩擦片466与第一杆身431同动。

[0137]

第二摩擦组47套设于纵向轴杆41,并具有一第二上止动华司471、三第二上碗型华司472、一第二下止动华司473及一第二下碗型华司474。第二上止动华司471套设于纵向轴杆41,并具有一第二上定位钩4711及一第二上定位孔4712,第二上定位钩4711卡合于顶平面3211上的转体片33的定位通孔332,且第二上定位孔4712供削边杆身412穿设并与削边杆身412相匹配,借此第二上止动华司471同时固定于顶平面3211上的转体片33及削边杆身412。所述第二上碗型华司472套设于削边杆身412并夹设于杆头411及第二上止动华司471之间。第二下止动华司473套设于纵向轴杆41,并具有一第二下定位钩4731及一第二下定位孔4732,第二下定位钩4731卡合于底平面3212上的转体片33的定位通孔332,且第二下定位孔4732供削边杆身412穿设并与削边杆身412相匹配,借此第二下止动华司473同时固定于底平面3212上的转体片33及削边杆身412。第二下碗型华司474套设于削边杆身412并分别抵靠第二下止动华司473及螺帽413,经由调整螺帽413于削边杆身412的位置来决定所述第二上碗型华司472与第二上止动华司471之间的预设迫紧度,以及决定第二下止动华司473与第二下碗型华司474之间的预设迫紧度。

[0138]

上述实施例中是以第一摩擦组46套设于第一杆身431为例,但并不以此为限,第一摩擦组46也可以改为套设在第二杆身432,或是用两组第一摩擦组46来分别套设在第一杆身431及第二杆身432。同理,第一扭力组45也可再增加一个套设在第二杆身432的扭簧451,增加提供的扭力。

[0139]

承载板单元5包含一前板51、一主板52、一后板53、一后罩壳54及二摩擦环55。前板51概略为圆形板,固设于第一框441及第二框442的前侧(即远离立柱2的一侧)。主板52用以承载显示器2000,设于前板51与框件44之间,能以自转轴线px为轴心相对前板51自体旋转,并具有一容置空间521、一碗部522、一围绕板部523、一开孔524及一凸片525,且可定义一法线x(图9)。容置空间521由该碗部522界定并供双轴向模块4容设,围绕板部523围绕碗部522并朝外延伸,开孔524形成于碗部522中央并连通容置空间521,凸片525自碗部522弯折地延伸形成并邻近开孔524,且能在所述第一弧槽4414及所述第二弧槽4424中滑动。

[0140]

后板53具有一后板体531、一长形通口532、一上渐缩板533及一下渐缩板534。后板体531概略为圆形板,固设于第一框441及第二框442的后侧(即邻近立柱2的一侧)。长形通口532形成于后板体531中央,并供凸颈32穿设。上渐缩板533自长形通口532的一端沿自转轴线px延伸形成并逐渐缩小,其截面形状概略呈倒u型。下渐缩板534自长形通口532的另一端沿自转轴线px延伸形成并逐渐缩小,其截面形状概略呈u型,且与上渐缩板533沿平行枢转轴线sx上下排列。后罩壳54固定于主板52,并具有一后罩壳孔541,后板53容设于后罩壳孔541中并夹设于后罩壳54及框件44之间。所述摩擦环55概略为圆环状并为耐磨材质,例如聚氧化亚甲基(pom)。其中之一所述摩擦环55设于前板51及主板52之间,其中另一所述摩擦环55设于主板52及框件44之间。

[0141]

请一并参阅图7及图8,当施加第一外力f1,使枢转座42、横向轴杆43及框件44相对纵向轴杆41旋转(即纵向轴杆41不动,此为水平枢转,swivel),借此主板52能以枢转轴线sx为轴心于第一位置(图7)及第二位置(图8)之间旋转变换。当主板52于第一位置时,横向轴杆43的抵靠壳433抵靠第一抵接部3213。当主板52于第二位置时,横向轴杆43的抵靠壳433抵靠第二抵接部3214。在其他实施例中,可以省略抵靠壳433,此时主板52在第一位置时,可改以第一杆身431邻近或抵靠第一抵接部3213,而主板52在第二位置时,可改以第二杆身432邻近或抵靠第二抵接部3214,本技术并不以此为限。当移除第一外力f1时,主板52随停于第一位置及第二位置之间的一任意位置。

[0142]

请参阅图9及图10,当施加第二外力f2,使框件44相对横向轴杆43旋转(即纵向轴杆41及横向轴杆43皆不动,此为倾斜枢转,tilt),借此使主板52能以倾转轴线tx为轴心于第一倾斜位置(图9)及第二倾斜位置(图10)之间旋转变换,并使第一摩擦组46内各组件产生摩擦。当主板52于第一倾斜位置时,法线x与自转轴线px相交,此时颈壳34可邻近或抵靠上渐缩板533。当主板52于第二倾斜位置时,法线x与自转轴线px重合。当移除第二外力f2时,主板52可经由第一摩擦组46随停于第一倾斜位置及第二倾斜位置之间的一任意位置。在其他实施例中,第二倾斜位置也可以是主板52旋转到颈壳34邻近或抵靠下渐缩板534的实施例,此时法线x与自转轴线px相交。换句话说,上渐缩板533及下渐缩板534可以作为主板52能以倾转轴线tx为轴心进行旋转时的挡点。

[0143]

请参阅图11及图12(为便于说明,省略绘制前板51),当施加第三外力f3,使主板52相对框件44旋转(即纵向轴杆41、横向轴杆43及框件44皆不动,此为直/横摆枢转,pivot),

即凸片525于第一弧槽4414及第二弧槽4424中滑动,借此使主板52能以自转轴线px为轴心于一直摆位置(图12)及一横摆位置(图11)之间旋转变换。当主板52于横摆位置时,凸片525可位于第一弧槽4414及第二弧槽4424之间。当主板52于直摆位置时,凸片525可位于所述第二弧槽4424之间。当移除第三外力f3时,主板52可随停于直摆位置及横摆位置之间的一任意位置。

[0144]

综上所述,本技术支撑装置将纵向轴杆及横向轴杆同时设在枢转座上,且将枢转座设置在自转轴线、枢转轴线及倾转轴线的交接点,可实现承载板单元具备三轴向的功能,便利使用者操作。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1