一种混合动力总成的冷却润滑系统的制作方法

本发明属于混合动力系统,特别涉及一种混合动力总成的冷却润滑系统。

背景技术:

1、随着新能源汽车的迅速发展,混合动力系统成为弥补电池续航能力不足,解决续航里程焦虑的有效措施之一。当电池电量低时,混合动力系统中的发电机将燃油转换成电能,并供给驱动电机,驱动电机为车辆提供动力输出。由于混合动力系统中的电机运行会产生大量的热能,如果不能进行有效的散热,可能会导致电机烧毁。鉴于冷却润滑系统能够为混合动力系统提供更好的润滑和冷却散热,因此,冷却润滑系统已经成为提高整个混合动力系统的动力性能的主要因素之一。

2、现有的混合动力系统,大多采用水冷的形式进行冷却降温,通过水的高比热容来吸收热量,虽然成本较低,但是由于水道结构只能设置在混合动力系统的壳体结构上,无法对混合动力系统内部的零部件进行直接的冷却降温,导致内部零部件的散热效率低下;另外,少部分混合动力系统采用油冷的形式进行冷却降温,虽然能够直接冷却润滑混合动力系统内部的零部件,但是由于润滑油的比热容远比水的比热容小,所以采用油冷的设计需要更多的润滑油,导致了成本的增加。

技术实现思路

1、针对上述问题,本发明公开了一种混合动力总成的冷却润滑系统,以克服上述问题或者至少部分地解决上述问题。

2、为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

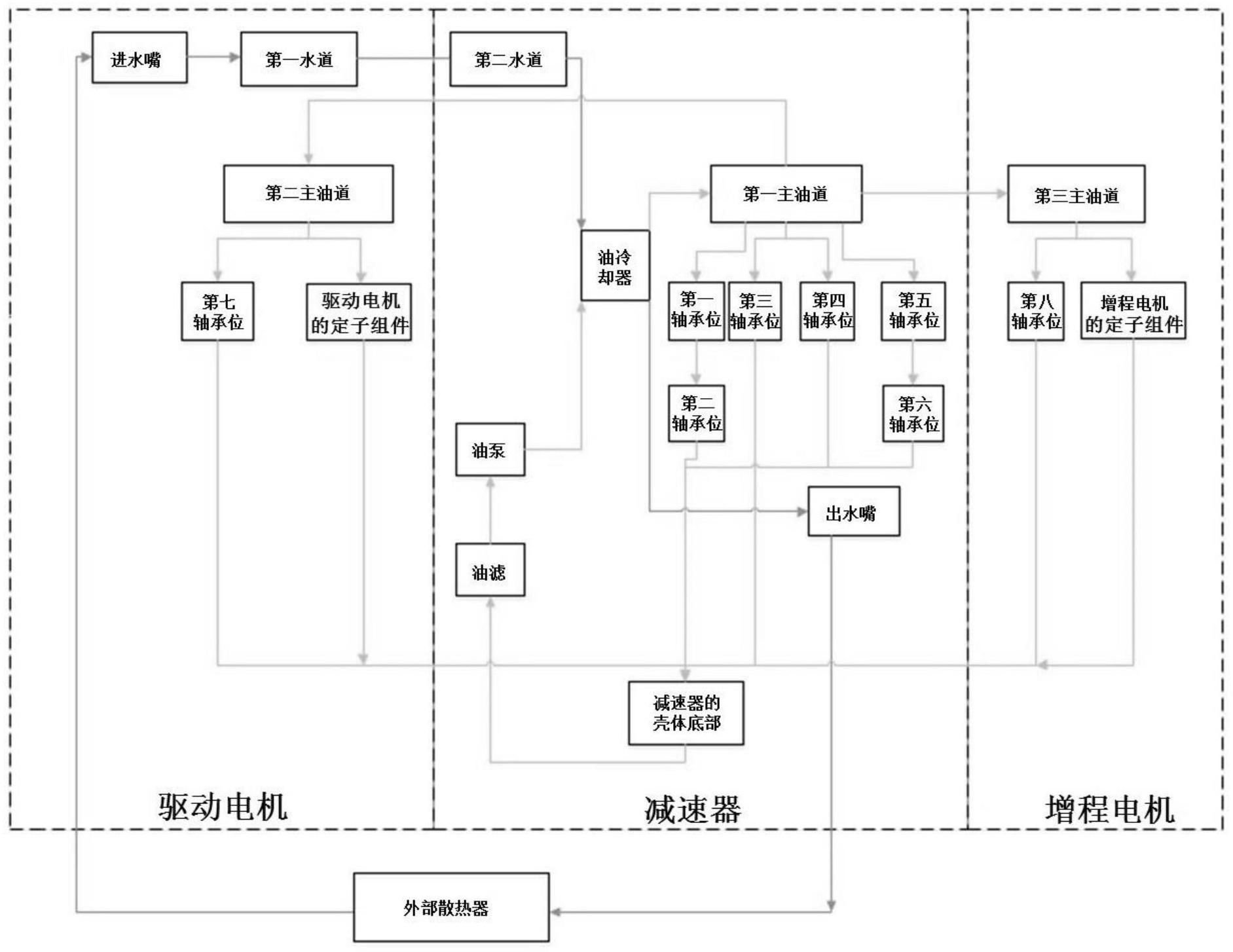

3、本发明提供一种混合动力总成的冷却润滑系统,所述混合动力总成包括驱动电机、减速器和增程电机,所述冷却润滑系统包括水冷组件和油冷组件;

4、所述水冷组件包括依次连接的进水嘴、第一水道、第二水道、油冷却器和出水嘴,所述第一水道设置在所述驱动电机的壳体上,所述第二水道设置在所述减速器的壳体上;

5、所述油冷组件包括油泵、第一输油道、第二输油道、第三输油道、第一回油道和第二回油道,所述油泵的进油口与所述减速器的壳体底部连通,所述油泵的出油口与所述油冷却器连通,所述油冷却器内的润滑油通过所述第一输油道、所述第二输油道和所述第三输油道分别输送至所述减速器的壳体内、所述驱动电机的壳体内和所述增程电机的壳体内,所述第一回油道设置在所述驱动电机的壳体底部,所述第二回油道设置在所述增程电机的壳体底部。

6、进一步地,所述第一输油通道包括第一主油道、第一分油道、第二分油道和第三分油道;

7、所述第一主油道的进油端与所述油冷却器连通,所述第一主油道的出油端分别与所述第一分油道、所述第二分油道和所述第三分油道连通,通过所述第一分油道将所述润滑油输送至所述减速器的壳体内的第一轴承位和第二轴承位,通过所述第二分油道将所述润滑油输送至所述减速器的壳体内的第三轴承位和第四轴承位,通过所述第三分油道将所述润滑油输送至所述减速器的壳体内的第五轴承位和第六轴承位。

8、进一步地,所述第一分油道的出油孔设置在所述第一轴承位的上方,所述第二轴承位设置在所述第一轴承位的下方,所述第一轴承位和所述第二轴承位之间通过第一导油槽连通;

9、所述第三分油道的出油孔设置在所述第五轴承位的上方,所述第六轴承位设置在所述第五轴承位的下方,所述第五轴承位和所述第六轴承位之间通过第二导油槽连通。

10、进一步地,所述第三轴承位和所述第四轴承位的上方设有集油槽,所述集油槽通过连接油道分别与所述第三轴承位和所述第四轴承位连通,所述第二分油道的出油孔设置在所述集油槽的上方。

11、进一步地,所述第二输油道包括第二主油道、第四分油道和第五分油道;

12、所述第二主油道的进油端与所述第一主油道的出油端连通,所述第二主油道的出油端分别与所述第四分油道和所述第五分油道连通,通过所述第四分油道将所述润滑油输送至所述驱动电机的壳体内的第七轴承位,通过所述第五分油道将所述润滑油输送至所述驱动电机的定子组件。

13、进一步地,所述第四分油道和所述第五分油道均为弧形结构,且所述第四分油道的出油孔和所述第五分油道的出油孔均为环状排列,所述第四分油道的出油孔设置在所述第七轴承位的上方,所述第五分油道的出油孔设置在所述驱动电机的定子组件的上方,所述第五分油道的出油孔与所述驱动电机的定子组件之间设有第一分油环。

14、进一步地,所述第三输油道包括第三主油道、第六分油道和第七分油道;

15、所述第三主油道的进油端与所述第一主油道的出油端连通,所述第三主油道的出油端分别与所述第六分油道和所述第七分油道连通,通过所述第六分油道将所述润滑油输送至所述增程电机的壳体内的第八轴承位,通过所述第七分油道将所述润滑油输送至所述增程电机的定子组件。

16、进一步地,所述第六分油道和所述第七分油道均为弧形结构,且所述第六分油道的出油孔和所述第七分油道的出油孔均为环状排列,所述第六分油道的出油孔设置在所述第八轴承位的上方,所述第七分油道的出油孔设置在所述增程电机的定子组件的上方,所述第七分油道的出油孔与所述增程电机的定子组件之间设有第二分油环。

17、进一步地,所述第一水道在所述驱动电机的壳体上呈s型排布。

18、进一步地,所述油冷组件还包括油滤;

19、所述油滤设置在所述油泵的进油口与所述减速器的壳体之间。

20、本发明的优点及有益效果是:

21、本发明的冷却润滑系统中,通过在驱动电机的壳体和减速器的壳体上设置水冷组件,利用大比热容的水实现对驱动电机的壳体和减速器的壳体进行冷却降温,使冷却降温效果更好,并且通过在驱动电机的壳体、减速器的壳体和增程电机的壳体内设置油冷组件,能够实现对混合动力总成内的零部件进行直接润滑冷却,另外,通过设置油冷却器使水冷组件和油冷组件能够进行热量交换,使混合动力总成内的热量能够有效传导出来,进而降低混合动力总成内的温度;该冷却润滑系统采用一体化冷却润滑方式,使混合动力总成的结构更加紧凑,占用空间更小;进一步地,该冷却润滑系统采用了油泵泵油的方式使润滑油能够直接喷射在混合动力总成内的零部件上,进行润滑冷却,不但冷却润滑效率高,而且能够有效减低润滑油的使用量,节省了使用成本。

技术特征:

1.一种混合动力总成的冷却润滑系统,其特征在于,所述混合动力总成包括驱动电机、减速器和增程电机,所述冷却润滑系统包括水冷组件和油冷组件;

2.根据权利要求1所述的混合动力总成的冷却润滑系统,其特征在于,所述第一输油通道包括第一主油道、第一分油道、第二分油道和第三分油道;

3.根据权利要求2所述的混合动力总成的冷却润滑系统,其特征在于,所述第一分油道的出油孔设置在所述第一轴承位的上方,所述第二轴承位设置在所述第一轴承位的下方,所述第一轴承位和所述第二轴承位之间通过第一导油槽连通;

4.根据权利要求2所述的混合动力总成的冷却润滑系统,其特征在于,所述第三轴承位和所述第四轴承位的上方设有集油槽,所述集油槽通过连接油道分别与所述第三轴承位和所述第四轴承位连通,所述第二分油道的出油孔设置在所述集油槽的上方。

5.根据权利要求2所述的混合动力总成的冷却润滑系统,其特征在于,所述第二输油道包括第二主油道、第四分油道和第五分油道;

6.根据权利要求5所述的混合动力总成的冷却润滑系统,其特征在于,所述第四分油道和所述第五分油道均为弧形结构,且所述第四分油道的出油孔和所述第五分油道的出油孔均为环状排列,所述第四分油道的出油孔设置在所述第七轴承位的上方,所述第五分油道的出油孔设置在所述驱动电机的定子组件的上方,所述第五分油道的出油孔与所述驱动电机的定子组件之间设有第一分油环。

7.根据权利要求2所述的混合动力总成的冷却润滑系统,其特征在于,所述第三输油道包括第三主油道、第六分油道和第七分油道;

8.根据权利要求7所述的混合动力总成的冷却润滑系统,其特征在于,所述第六分油道和所述第七分油道均为弧形结构,且所述第六分油道的出油孔和所述第七分油道的出油孔均为环状排列,所述第六分油道的出油孔设置在所述第八轴承位的上方,所述第七分油道的出油孔设置在所述增程电机的定子组件的上方,所述第七分油道的出油孔与所述增程电机的定子组件之间设有第二分油环。

9.根据权利要求1~8中任一项所述的混合动力总成的冷却润滑系统,其特征在于,所述第一水道在所述驱动电机的壳体上呈s型排布。

10.根据权利要求1~8中任一项所述的混合动力总成的冷却润滑系统,其特征在于,所述油冷组件还包括油滤;

技术总结

本发明公开一种混合动力总成的冷却润滑系统,包括水冷组件和油冷组件;水冷组件包括依次连接的进水嘴、第一水道、第二水道、油冷却器和出水嘴,第一水道设置在驱动电机壳体上,第二水道设置在减速器壳体上;油冷组件包括油泵、第一输油道、第二输油道、第三输油道、第一回油道和第二回油道,油泵的进油口与减速器壳体底部连通,出油口与油冷却器连通,油冷却器内的润滑油通过第一输油道、第二输油道和第三输油道分别输送至减速器壳体内、驱动电机壳体内和增程电机壳体内,第一回油道设置在驱动电机壳体底部,第二回油道设置在增程电机壳体底部。该冷却润滑系统采用一体化冷却润滑方式,使混合动力总成的结构更加紧凑,并且冷却润滑效率更高。

技术研发人员:陈峥光,李建文,刘霞

受保护的技术使用者:精进电动科技股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!