一种自切底锚栓的制作方法

本技术涉及锚栓的,尤其是涉及一种自切底锚栓。

背景技术:

1、自切底锚栓又称为自扩孔锚栓,在使用中一般先对混凝土进行钻孔,在将钻孔进行清洗后,将锚栓插入到孔内,通过采用冲压工具对锚栓套筒向孔内挤压,进而使得锚栓套筒与锚杆凸起部分抵接后张开并扎入到混凝土中进行锚固。

2、上述使用情景中,锚栓套筒扎入到混凝土为理想状态,部分锚栓会在与混凝土接触后被挤压形变,或将混凝土进行部分破坏在破坏部分产生形变来进行锚固。在部分使用场景下,还会将钻孔底部的混凝土进行粉碎产生裂纹,进而影响锚栓安装的牢固性和混凝土结构的强度。因此,《jg/t160-2017混凝土用机械锚栓》中将锚栓分为n、c、s三个等级。n级为可用于非开裂混凝土的锚栓;c级为即可用于非开裂混凝土,也可用于开裂混凝土的锚栓;s级为即可用于非开裂混凝土、也可用于开裂混凝土,并可承受地震作用的锚栓。由此,s级锚栓不仅要求对混凝土的锚固效果好,还需要减少锚固过程中对混凝土的破坏程度,进而能够承受地震影响。

3、自切底锚栓在使用中一定会对混凝土造成破坏,而锚固效果好,则套筒插入到混凝土内的部分会增加,相应的对混凝土的破坏也会增加。由此,如何在确保套筒插入到混凝土的过程中减少对混凝土的破坏和裂纹产生是s级自切底锚栓的生产难题。

4、另外,锚栓套筒扩张部分会进行开槽,锚栓套筒进行扩张时也会沿着槽的末端进行转动,由此,锚栓套筒扩张部分插入到混凝土中的过程中角度会增大,同时对混凝土不仅是切割还有随着角度增大方向的挤压,进而会产生更多的混凝土碎屑和裂缝,但这个问题结合与锚栓自身的强度又难以避免,因此,s级锚栓的设计过程中,需要通过结构和材料的设计来改变自切底锚栓锚固关系和对混凝土的破坏程度的正比关系,来得到一种能够在确保锚固强度的同时减少对混凝土的破坏,同时还能满足抗震要求的自切底锚栓。这也是行业设计的难点所在。

技术实现思路

1、为了改善自切底锚栓在提高锚固效果的同时会对混凝土进行更严重的破坏,进而造成抗震效果差和使用场景受限的缺陷,本技术提供一种自切底锚栓。

2、本技术提供的一种自切底锚栓采用如下技术方案:

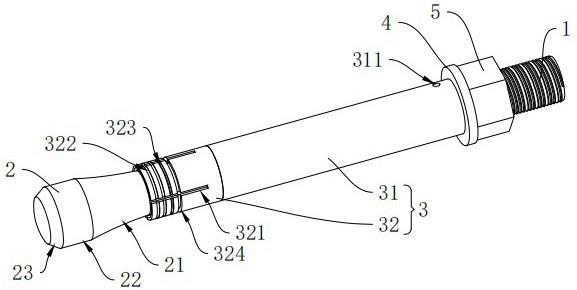

3、一种自切底锚栓,包括锚杆和套筒;

4、锚杆一端处的周向外壁分布有螺纹,另一端处固设有锥头;

5、锥头由靠近锚杆的一端到远离锚杆的一端依次分为扩张部、支撑部和压合部;

6、扩张部与锚杆周向外壁连接,在锥头的截面上,扩张部到支撑部成凹陷圆弧状,支撑部外壁截面平行于锚杆的中心轴线;

7、锥头上,支撑部外壁距离锚杆中心周向的距离相等且最远;

8、锥头的截面上,压合部外壁由支撑部部分向远离锚杆的方向上向锚杆中心轴线倾斜设置;

9、套筒包括主筒和副筒,主筒和副筒均套设在锚杆上且相互固定连接,其中副筒位于靠近锥头的位置;

10、副筒周向外壁沿着自身轴线开设有多个扩张孔,扩张孔靠近锥头的一端贯穿设置;

11、副筒周向外壁靠近锥头的部分开设有多个第一环槽;

12、锚杆远离锥头的部分套有垫片并螺纹连接有螺母。

13、通过采用上述技术方案,将锚栓插入到钻孔内后,使得锥头与钻孔内壁压紧,随后通过冲压工具或锤子将套筒向钻孔内挤压,副筒在压力下与锥头的扩张部抵接并沿着扩张部的弧面向外翻折,由于第一环槽的设置,使得副筒向第一环槽内挤压弯折,进而使得副筒分布有第一环槽的部分沿着扩张部的轮毂扩形成弧状,随后副筒其余部分与扩张部抵接后由扩张孔根部转动翻折,进而将副筒的弧状部分插入到混凝土中,来提高插入到混凝土中的部分有效径向深度和面积,且通过弧状的部分有效的提高锚固效果,相对于普通自切底锚栓,达到同样的锚固效果时插入混凝土的部分面积小且对混凝土的破坏较小;减少了对混凝土层倾斜切割造成的与支撑部对应部分的混凝土的破坏和粉碎程度,进而提高了抗地震的效果,同时对含有开裂的混凝土也能够在造成更小的破坏的程度下有效的提高锚固效果;另外第一环槽的弯折部分还会形成倒钩结构来进一步提高锚固效果。

14、可选的,副筒周向外壁开设有翻折环槽,翻折环槽深度大于第一环槽的深度,翻折环槽的宽度大于第一环槽的宽度,第一环槽相对于翻折环槽位于靠近锥头的一侧。

15、通过采用上述技术方案,翻折环槽的设置能够使得副筒在压力下在此处先进行翻折,进而能够将第一环槽部分的翘起来的角度更接近于直角,不仅提高了这部分插入到混凝土内后的锚固程度,还能够使得翻折环槽的翻折部分作为支撑点,来提高带动副筒剩余部分转动的效率,提高了接触点的强度。

16、可选的,副筒周向外壁开设有第二环槽,第二环槽位于第一环槽和翻折环槽之间,第二环槽深度小于第一环槽的深度。

17、通过采用上述技术方案,第二环槽的设置由于靠近翻折环槽,这部分弯折角度更小,再综合于强度考虑,因此设置的环槽深度低于第一环槽的深度,同时还能够保证该部分弯折后能够在混凝土内形成角度更为合适的倒钩,来进一步提高锚固效果。

18、可选的,锥头的截面上,扩张部外壁的圆弧面半径r1在45~55mm的范围内;

19、扩张部截面的周向外壁在锚杆中心轴线上的投影长度l1的范围为6~8.6mm。

20、通过采用上述技术方案,扩张部的尺寸设置设置能够提供更好的弧度与副筒配合来将副筒前端进行压弯并插入到混凝土中,提高了副筒插入到混凝土中进行锚固的效果。

21、可选的,第一环槽的开设深度h1的范围为0.3~0.7mm;

22、第二环槽的开设深度h2的范围为0.1~0.3mm;

23、翻折环槽的开设深度h3的范围为0.7~1.4mm。

24、通过采用上述技术方案,第一环槽、第二环槽和翻折环槽的开设深度设置能够有效的与扩张部配合来提高副筒翻折后的整体形状和效果,在确保副筒能够保证足够的强度插入到混凝土的同时减少对混凝土的破坏,提高锚固效果和锚栓等级。

25、可选的,锥头的截面上,支撑部在锚杆中心轴线上的投影长度l2的范围为4~6mm;

26、翻折环槽距离副筒靠近锥头的一端的距离l3的范围为3~5.5mm;

27、l2≥l3。

28、通过采用上述技术方案,支持部能够为副筒所插入的混凝土部分所挤压的部分进行支持,减少了混凝土破碎后散掉的情况,支撑部能够有效的对副筒弯折后的部分在锚杆中心轴线上的投影进行正对,提高了对被挤压的混凝土支撑固定的效果,提高了锚固效果和锚栓等级。

29、可选的,扩张孔在锚杆轴线方向上的开设长度l4的范围为5~8mm;

30、l1>l4。

31、通过采用上述技术方案,扩张孔的长度直接决定了副筒翻折部分的长度,进而使得副筒翻折部分能够更好的与扩张部向配合,使得扩张孔根部部分与扩张部抵接时,副筒能够插入到混凝土中对应的安装长度要求范围内,提高锚固效果。

32、可选的,副筒靠近锥头的端部由周向内壁部分到周向外壁部分为圆弧过度设置。

33、通过采用上述技术方案,副筒端部的圆弧设置能够有效的与扩张部抵接来提高带动副筒翻折的效果。

34、可选的,主筒周向外壁远离锥头的部分压有两个定位槽,两个定位槽相对于主筒中心轴线对称设置,定位槽在主筒内壁形成凸点,且能够与锚杆的螺纹槽抵接滑移。

35、通过采用上述技术方案,定位槽的设置不仅能够有效的减少套筒与锚杆脱离的概率,还能够通过在螺纹槽内的转动来实现拆卸。

36、可选的,锚杆的金属材料等级为8.8级。

37、通过采用上述技术方案,锚杆的材料设置能够有效的确保自身的抗剪切和抗震能力,进而提高锚栓的等级。

38、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

39、通过扩张部的弧面设置与副筒上的第一环槽和第二环槽相配合,进而使得副筒远离主筒的部分在第一环槽和第二环槽处弯折并形成弧状翻边,同时也确保了结构的强度,最后在翻折环槽处弯折成拐点,并以次与扩张部抵接使得副筒在扩张孔根部处翻折,使得副筒弧状翻边的部分插入到混凝土中,提高了插入到混凝土中的径向深度并减少了对混凝土的破坏,进而提高锚固效果和抗震效果;

40、第一环槽和第二环槽的设置和深度设置与扩张部的数值设置、扩张孔的长度数值设置相配合,有效的使得副筒弯折后,第一环槽和第二环槽形成合适的倒钩结构来对混凝土层进行紧固,提高锚固效果,数值和锚杆自身强度要求设计,使得锚栓达到了s级标准并经过相关测试。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!