一种降低负刚度弹簧刚度变化的负刚度并联结构的制作方法

本申请属于低频隔振,涉及微振动准零刚度隔振器,具体是一种降低负刚度弹簧刚度变化的负刚度并联结构。

背景技术:

1、一直以来,振动都是机械加工制造和精密仪器测量控制等过程中难以避免的不利因素,它不仅会产生噪声,更能降低生产精度,甚至缩减产品寿命。在精密和超精密加工及测控中,低频和超低频振动的危害尤为突出。

2、目前,用于微振动隔振核心元件的负刚度弹簧,结构使用水平放置的预压缩弹簧,利用该水平弹簧的恢复力矢量在垂向上的分量实现负刚度,因此,这类用于微振动的传统负刚度结构存在的缺陷主要包括以下方面:

3、1、传统的负刚度结构特点使负刚度一般具有类似抛物线的工作特性,负刚度结构为单一结构,负刚度特性曲线没有经过进一步的补偿优化,负刚度随行程的变化梯度大。

4、2、传统的负刚度结构的刚度梯度随运动行程的非线性变化较大,很难与垂向弹簧的线性刚度特性匹配。通过调节参数实现的线性负刚度时,负刚度失去可调性能。

5、3、负刚度与垂向正刚度的适配区间小,正负刚度适配精度差,准零工作范围小,残余刚度大导致系统频率难以进一步降低。

6、4、随运动行程变化的负刚度使正负刚度并联系统的平衡点对位置敏感,使正负刚度并联系统的调节困难,出现负刚度结构反复跳跃到两端极点的问题。

7、5、为获得较低的刚度波动,目前负刚度技术主要通过调节单一负刚度结构参数,使弹簧压缩量、结构长度显著增加,工程上实现的难度大,甚至难以实现大行程范围的超低刚度(删除),使目前的结构类低频微振动隔振器性能受限、用途受限。

8、但目前常见的负刚度结构仍然存在一些问题,尤其是负刚度值的非线性较强,且会随负刚度结构的位移行程发生显著变化,难以在整个工作位移范围内保持稳定,一旦工作位移范围较大,负刚度值甚至会急剧衰减,这就导致整个结构在工作中无法保持稳定不变的性质,同时也限制了这样的负刚度结构在更多场合的应用。

技术实现思路

1、本申请的目的在于克服现有技术的不足之处,提供一种降低负刚度弹簧的刚度变化的方法。

2、本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:

3、一种降低负刚度弹簧刚度变化的负刚度并联结构,用于微振动隔振核心元件,微振动隔振核心元件包括正刚度结构以及主负刚度结构,其特征在于:还包括两个或两个以上的负刚度弹性元件,负刚度弹性元件包括具有不同的抛物线凹、凸方向刚度梯度属性,具有凹方向刚度梯度属性的负刚度弹性元件与具有凸方向刚度梯度属性的负刚度弹性元件并联。

4、而且,所述有凹方向刚度梯度属性的负刚度弹性元件与具有凸方向刚度梯度属性的负刚度弹性元件首尾两端并联。

5、而且,所述具有凹方向刚度梯度属性的负刚度弹性元件与具有凸方向刚度梯度属性的负刚度弹性元件分别将首端或尾端设置在另一负刚度结构的一个作用点上。

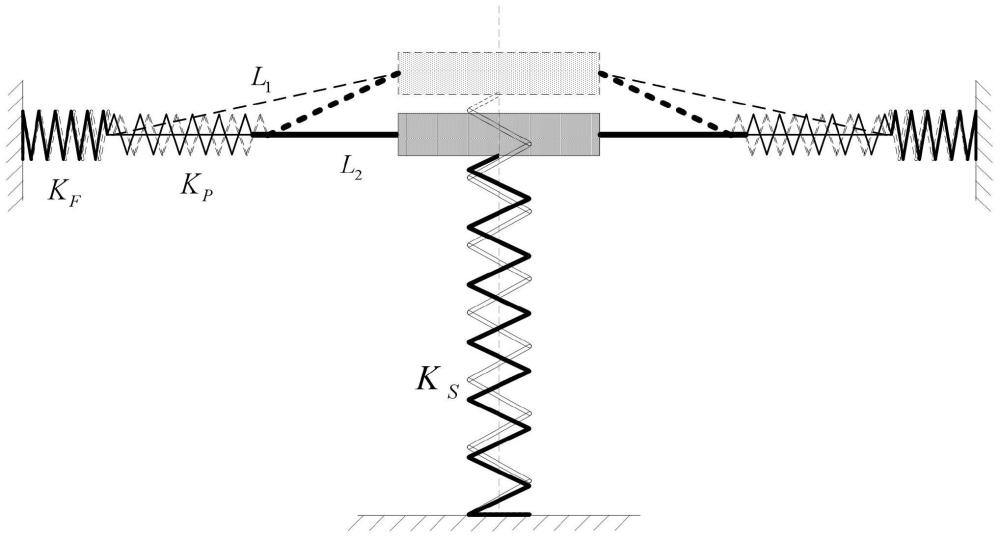

6、而且,所述具有凹方向刚度梯度属性的负刚度弹性元件为弹簧及转动压杆负刚度结构,弹簧及转动压杆负刚度结构包括串联的弹簧kf与长杆l1,弹簧kf的尾端与长杆l1的首端连接,长杆l1的尾端连接振动块。

7、而且,所述具有凸方向刚度梯度属性的负刚度弹性元件为弹簧及长短杆三角形负刚度结构,弹簧及长短杆三角形负刚度结构包括依次首尾连接的长杆l1、弹簧kp和短杆l2,长杆l1和短杆l2的尾端连接点连接到振动块。

8、而且,所述弹簧kp的首端连接在弹簧kf的尾端。

9、而且,所述振动块还连接有一垂向正刚度的线性弹簧ks。

10、本申请的优点和积极效果是:

11、1、本方法应用于结构类负刚度弹性元件的设计,本方法提出的使用不同刚度梯度特性复合的方法,可实现结构类负刚度更小的刚度波动。

12、2、本方法主要应用于结构类负刚度元件,这类负刚度结构主要用于高精度小振幅或微振动场合,由于其结构类负刚度的连续性机理,线性程度好,对微小振动敏感,不引入阻尼等。同时受限于机械连续性结构,对负刚度的作用角度、压缩量等的调节受到一定限制。

13、3、本方法以两个或多个负刚度结构的并联,或串并联混合联结为特征,以调整负刚度的工作特性,包括平衡点区域内的刚度、刚度波动特性、恒定刚度工作范围等。

技术特征:

1.一种降低负刚度弹簧刚度变化的负刚度并联结构,用于微振动隔振核心元件,微振动隔振核心元件包括正刚度结构以及主负刚度结构,其特征在于:还包括两个或两个以上的负刚度弹性元件,负刚度弹性元件包括具有不同的抛物线凹、凸方向刚度梯度属性,具有凹方向刚度梯度属性的负刚度弹性元件与具有凸方向刚度梯度属性的负刚度弹性元件并联。

2.根据权利要求1所述的降低负刚度弹簧刚度变化的负刚度并联结构,其特征在于:所述有凹方向刚度梯度属性的负刚度弹性元件与具有凸方向刚度梯度属性的负刚度弹性元件首尾两端并联。

3.根据权利要求1所述的降低负刚度弹簧刚度变化的负刚度并联结构,其特征在于:所述具有凹方向刚度梯度属性的负刚度弹性元件与具有凸方向刚度梯度属性的负刚度弹性元件分别将首端或尾端设置在另一负刚度结构的一个作用点上。

4.根据权利要求1所述的降低负刚度弹簧刚度变化的负刚度并联结构,其特征在于:所述具有凹方向刚度梯度属性的负刚度弹性元件为弹簧及转动压杆负刚度结构,弹簧及转动压杆负刚度结构包括串联的弹簧kf与长杆l1,弹簧kf的尾端与长杆l1的首端连接,长杆l1的尾端连接振动块。

5.根据权利要求4所述的降低负刚度弹簧刚度变化的负刚度并联结构,其特征在于:所述具有凸方向刚度梯度属性的负刚度弹性元件为弹簧及长短杆三角形负刚度结构,弹簧及长短杆三角形负刚度结构包括依次首尾连接的长杆l1、弹簧kp和短杆l2,长杆l1和短杆l2的尾端连接点连接到振动块。

6.根据权利要求5所述的降低负刚度弹簧刚度变化的负刚度并联结构,其特征在于:所述弹簧kp的首端连接在弹簧kf的尾端。

7.根据权利要求6所述的降低负刚度弹簧刚度变化的负刚度并联结构,其特征在于:所述振动块还连接有一垂向正刚度的线性弹簧ks。

技术总结

本方法提供了一种降低负刚度弹簧刚度变化的负刚度并联结构,用于负刚度弹簧混合联结以调节负刚度特性,其特性是使用两种及以上的刚度凸凹特性不同的结构,相互联结以相互补偿,在更大的运动范围内实现更低的刚度波动。本方法使用两个及以上不同种类刚度弹性元件并联,利用不同刚度的梯度差别互补,以降低负刚度系统工作段的刚度波动,提高负刚度系统性能。利用本方法设计的负刚度结构,可有效降低负刚度随行程的变化梯度,获得高精度的负刚度系统,进而获得更低系统频率的准零刚度系统。

技术研发人员:陈二龙,吴健,刘晓东,王浩宇

受保护的技术使用者:天津电气科学研究院有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/5

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!