低温容器绝热结构及其计算方法与流程

1.本发明涉及双层内外容器主体之间有完整的绝热保温低温容器的技术领域,具体涉及一种低温容器的绝热结构及传热量的迭代计算方法。

背景技术:

2.目前,对于双层保温低温绝热容器,现有技术是对内容器和外容器取其平均面积、平均温差、平均热输入量,计算精度低,导致计算结果不准确。由于容器每天蒸发的液体量不等,安全排放量计算粗略,存在安全隐患。且未能针对容器内不同存液量,精确计算液体汽化量。绝热层采用相同的厚度设置,不能实现容器内、气液各层间需要的绝热层厚度,使得绝热材料浪费。

技术实现要素:

3.本发明的发明目的在于,针对上述存在的问题,提供了一种低温容器绝热结构及其计算方法,包括球形的外容器和内容器,外容器包络内容器密封设置,内容器与外容器之间设置有绝热层,内容器内部包括上部的气相夹层空间和下部的液相夹层空间,上部的气相夹层空间包括饱和蒸汽层和气液共存层,下部的液相夹层空间包括第一液体层、第二液体层和第三液体层;所述外容器和内容器为偏心布置,内容器形成上部的气相夹层空间距离到下部的液相夹层空间的距离由小变大的厚度不等结构。本发明有效地降低了能量损耗,并减少了原材料的用料。

4.本发明采用的技术方案如下:

5.本发明公开了一种低温容器绝热结构,包括球形的外容器和内容器,外容器包络内容器密封设置,内容器与外容器之间设置有绝热层,内容器内部包括上部的气相夹层空间和下部的液相夹层空间,上部的气相夹层空间包括饱和蒸汽层和气液共存层,下部的液相夹层空间包括第一液体层、第二液体层和第三液体层;绝热层包络所述内容器,所述外容器和内容器为偏心布置,内容器形成上部的气相夹层空间距离到下部的液相夹层空间的距离由小变大的厚度不等结构。

6.本发明公开了一种低温容器绝热结构的计算方法,包括迭代计算方法,包括球形的外容器和内容器,内容器上覆盖有绝热层,内容器包括上部的气相夹层空间和下部的液相夹层空间,所述液相夹层空间内设置有低温液体,按照低温液体每天液体汽化为蒸汽的值占贮存液体总量的比值,按内容器盛装的低温液体实际分布,从上部的气相夹层空间向下部的液相夹层空间进行分层迭代计算,达到每层单位面积输入热量相等。

7.进一步地,所述迭代计算方法包括计算绝热层的热传递公式,绝热层的热传递公式为q=λa

△

t/δ,q-单位面积传热量,λ-导热系数,a-传热面积,

△

t-热传导温差,δ-绝热层厚度。

8.进一步地,所述绝热层包括辐射屏和间隔物,所述内容器的外表面填充缠绕若干层辐射屏和间隔物,并采用抽真空设置,绝热层形成内容器和外容器夹层空间的隔热屏障。

9.进一步地,所述内容器贮存低温液体,外容器保护绝热层,形成真空绝热腔体,绝热层包括辐射屏和间隔物,形成厚度不等结构的复合绝热层。

10.进一步地,所述上部的气相夹层空间包括饱和蒸汽层和气液共存层,下部的液相夹层空间包括第一液体层、第二液体层和第三液体层;分别确定饱和蒸汽层、气液共存层、第一液体层、第二液体层和第三液体层的传热面积、温差及对应的辐射屏和间隔物层数,精确的计算各层热量的输入值,达到每层单位面积输入热量相等。

11.进一步地,所述内容器上设置有厚度不等结构的复合绝热层,内容器内包括饱和蒸汽层、气液共存层、第一液体层、第二液体层和第三液体层,设置各层的层温与辐射屏和间隔物的层数相匹配。

12.进一步地,包括裙座,裙座与外底座连接,支撑低温容器绝热结构,所述裙座安装在外容器底面上。

13.本发明的技术效果如下:

14.本发明公开了一种低温容器绝热结构及其计算方法,精确的计算储存的低温液体气体层、气液共存层、液体层各层热量的输入值,最终达到每层单位面积输入热量相等,层温与辐射屏和间隔物的层数相匹配。本技术有效的解决了低温容器贮存的低温液体,因使用过程中各层间温差导致储存液体量减少,每天液体汽化为蒸汽量增大的问题;解决了单位面积输入热量不等,难以保证容器的安全排放要求;本技术针对不同层要求设置不同的辐射屏和间隔物的层数,杜绝层间绝热材料的浪费。解决了各层温度不同传热的计算。

附图说明

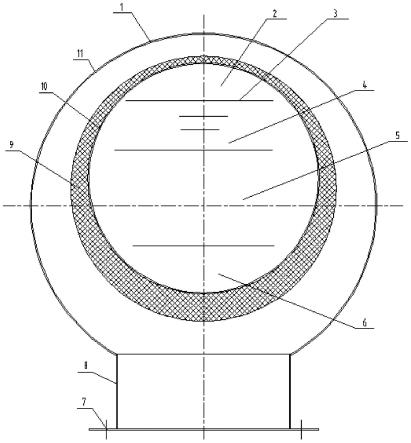

15.图1是本发明低温容器绝热结构的示意图;

16.图2是本发明绝热层的结构示意图;

17.图中标记:1-大气层,2-饱和蒸汽层,3-气液共存层,4-第一液体层,5-第二液体层,6-第三液体层,7-外容器底面,8-裙座,9-绝热层,901-辐射屏,902-间隔物,10-内容器,11-外容器。

具体实施方式

18.下面结合附图,对本发明作详细的说明。

19.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。

20.本实施例中,所采用的数据为优选方案,但并不用于限制本发明;

21.实施例1

22.如图1-2所示,本实施例提供了一种低温容器绝热结构,包括球形的外容器11和内容器10,外容器11包络内容器10密封设置,内容器10与外容器11之间设置有绝热层9,内容器10内部包括上部的气相夹层空间和下部的液相夹层空间,上部的气相夹层空间包括饱和蒸汽层2和气液共存层3,下部的液相夹层空间包括第一液体层4、第二液体层5和第三液体层6;绝热层9包络所述内容器10,所述外容器11和内容器10为偏心布置,内容器10形成上部的气相夹层空间距离到下部的液相夹层空间的距离由小变大的厚度不等结构。

23.本实施例中,针对不同的温度场采用不同的绝热方法和不同的绝热层9厚度,以实

现各温度场的保温要求达到等效的绝热效果,保证每日蒸发损失的最小化。

24.本实施例中,优选地,设置内容器10和外容器11之间包括主体环,主体环设置为一条焊缝结构。

25.本实施例中,所述内容器10贮存低温液体,外容器11保护绝热层9,形成真空绝热腔体,绝热层9包括辐射屏901和间隔物902,形成厚度不等结构的复合绝热层9,所述绝热层9为内容器10和外容器11之间夹层空间的隔热屏障,使低温绝热容器高度有效降低,并且降低运输成本、节省空间和材料。

26.本实施例中,所述内容器10上设置有厚度不等结构的复合绝热层9,内容器10内包括饱和蒸汽层2、气液共存层3、第一液体层4、第二液体层5和第三液体层6,设置各层的层温与辐射屏901和间隔物902的层数相匹配;以解决低温容器贮存的低温液体,因使用过程中储存液体量减少,每天液体汽化为蒸汽量增大的问题;即所述厚度不等结构的复合绝热层9设置,解决了单位面积输入热量不等,难以保证容器的安全排放要求的问题。

27.本实施例中,包括裙座8,裙座8与外底座连接,支撑低温容器绝热结构,所述裙座8安装在外容器11底面7上;所述裙座8为低温容器绝热结构的支撑结构,优选地,所述支撑结构中设置有玻璃钢过渡结构。

28.本实施例中,所述低温容器绝热结构的内容器10和外容器11呈偏心设置,达到饱和蒸汽层2、气液共存层3、第一液体层4、第二液体层5和第三液体层6的绝热结构厚度逐渐增大的要求。

29.本实施例中,所述低温容器绝热结构在于把握内容器10充装的介质确定层间的温度、以及内容器10和外容器11夹层空间间隙距离的撑握控制,使之最有利的夹层距离,内外容器间夹层隔热腔室内绝热材料的选取,真空度的高低。辐射屏901和间隔物902的层数通过计算确定。

30.实施例2

31.如图1-2所示,本实施例提供了一种低温容器绝热结构的计算方法,包括迭代计算方法,包括球形的外容器11和内容器10,内容器10上覆盖有绝热层9,内容器10包括上部的气相夹层空间和下部的液相夹层空间,按照低温液体每天液体汽化为蒸汽的值占贮存液体总量的比值,按内容器10盛装的低温液体实际分布,从上部的气相夹层空间向下部的液相夹层空间进行分层迭代计算,达到每层单位面积输入热量相等。

32.本实施例中,采用复合绝热结构及温度场阶梯迭代绝热计算法,对绝热腔体进行分类、分别针对性设计,按照容器内介质温度分布情况,采用不同绝热方式和结构进行绝热保护,减少成本,降低能耗,实现环保的有益效果。

33.本实施例中,所述迭代计算方法包括计算绝热层9的热传递公式,绝热层9的热传递公式为q=λa

△

t/δ,q-单位面积传热量,λ-导热系数,a-传热面积,

△

t-热传导温差,δ-绝热层厚度。

34.进一步地,本实施例中,包括大气层1,所述低温容器绝热结构的传热路径是处在大气层1中的外容器11吸收热量后,传递给夹层中微量气体,另外是通过辐射传给绝热层9的辐射屏901及间隔物902,输入到内容器10传递给低温液体,使液体汽化温度升高。所述热传路径的热传量多少与容器表面积成正比,与传热层厚度成反比,与冷热温差成正比。

35.本实施例中,所述绝热层9包括辐射屏901和间隔物902,所述内容器10的外表面填

充缠绕若干层辐射屏901和间隔物902,并采用抽真空设置,绝热层9形成内容器10和外容器11夹层空间的隔热屏障,使低温绝热容器高度有效降低,并且降低运输成本、节省空间和材料。

36.本实施例中,所述上部的气相夹层空间包括饱和蒸汽层2和气液共存层3,下部的液相夹层空间包括第一液体层4、第二液体层5和第三液体层6;分别确定饱和蒸汽层2、气液共存层3、第一液体层4、第二液体层5和第三液体层6的传热面积、温差及对应的辐射屏901和间隔物902层数,精确的计算各层热量的输入值,达到每层单位面积输入热量相等。

37.本实施例中,采用所述迭代计算法设置复合绝热层9,解决低温容器贮存的低温液体,因使用过程中储存液体量减少,每天液体汽化为蒸汽量增大的问题;解决单位面积输入热量不等,难以保证容器的安全排放要求;针对不同层要求设置不同的辐射屏901和间隔物902的层数,杜绝层间绝热材料的浪费。解决层温度不同传热的计算。

38.以上所述仅是本发明的优选实施方式,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所做的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1