气密防错快速检测验证的方法与流程

[0001]

本发明属于机械加工技术领域,具体涉及一种气密防错快速检测验证的方法。

背景技术:

[0002]

在零件加工过程中,夹具气密性检测是预防撞刀或者批量质量事故发生的非常有效的一种技术。夹具气密性检测具体而言:是将产品装夹到夹具上,产品的定位面与等高块接触,向定位面与等高块的接触面之间通入压缩空气,然后利用气密性检测设备,检测产品的定位面与等高块的接触面之间压缩空气之间的泄漏量是否满足要求。

[0003]

上述实施过程中,对于产品而言,产品的定位面的加工精度非常重要。与等高块接触的产品的定位面的加工精度不同,气密性检测设备的检测值就不同。一般情况下,如果要选择合适的监测值范围,那么就需要先行加工出一批产品,然后通过产品先行来测试出气密性检测设备的检测值,在通过选择合适的检测值反向检测另一批同样产品在夹具上是否装夹到位。这个过程是非常复杂的,同时花费的生产成本也很大。尤其对于日常管理维护气密性检测相关设备的技术人员来说,重复做着大量的工作但是却没有效益。

[0004]

因此,我们想着如何采用另一种方式解决上述问题:简化流程,并且针对不同的产品能够快速形成统一的标准作业。

技术实现要素:

[0005]

本发明提供一种气密防错快速检测验证的方法,该方法能够针对不同的产品,快速形成统一的夹具气密性检测方案,使得产品及时得到检测,以解决背景技术中的问题。

[0006]

本发明的技术方案如下:气密防错快速检测验证的方法,包括如下步骤:

[0007]

步骤一:制作若干个工具组,每一个工具组均包括若干个标准样件,每一个所述标准样件均包括一个呈圆柱形的基体,基体的其中一个端面向内凹陷形成凹坑,并定义基体设有凹坑的端面为吸附面;在凹坑内嵌入固定强力铷磁铁,强力铷磁铁全部位于凹坑内且不与吸附面共面;

[0008]

步骤二:将每一个工具组包括的所有的基体的吸附面加工成不同的平面度,每一个基体的的吸附面的平面度均不相同,但是任意两个工具组包括的所有的基体的吸附面加工的平面度一一对应;将每一个工具组包括的所有的基体的吸附面开设相同尺寸的带槽,但是任意两个工具组包括的所有的基体的吸附面上开设的带槽尺寸均不相同;

[0009]

步骤三:将所有的工具组包括的所有的基体的吸附面,放到同一台气密性检测机上依次检测,在检测时,需要检查基体外观有无缺损、强力铷磁铁是否松动以及强力铷磁铁的吸附力是否足以克服压缩空气的冲击力;基体与等高块通过强力铷磁铁进行吸附固定,并记录每一个基体在气密性检测机上的泄漏量,最后形成标准化的记录文件;

[0010]

步骤四:当有新的产品需要采用气密性检测加工定位时,通过标准化的记录文件在产品上对应加工定位基准面。

[0011]

进一步:所述基体远离吸附面的端面上开设有螺纹孔,螺纹孔内螺纹连接有手柄。

[0012]

进一步:所述基体的材质与代加工的产品的材质相同。

[0013]

有益效果:本方案提供了一种气密防错快速检测验证的方法,该方法采用标准样件替代产品,利用标准样件先行在气密性检测机上完成检测并得到监测数据,形成统一的标准化参考文件,然后在生产产品时直接按照该标准化参考文件对产品进行加工即可,简化了产品加工流程、减小了生产成本,并便于技术人员对气密性检测防错进行维护和管理;

[0014]

本方案选取了基体的平面度作为产品的定位基准面的加工参考值,单一参考数据却能够满足产品的在夹具上定位精度,在目前的气密性检测行业里面属于开创性的并且非常有效的;本方案中基体采用了强力铷磁铁与气密性检测机的等高块进行吸附固定;产品在夹具上装夹时一般需要依靠气缸或者液压缸,而本方案采用了强力铷磁铁的磁力与等高块进行固定,所采用的的检测设备无需布置气缸或液压缸等额外设备,既实现了基体的快速检测,得到产品在装夹时的参考标准,同时又极大地简化了基体的检测结构、检测时间以及检测成本;

[0015]

更为重要的一点是:针对不同材质的产品,基体可以采用与产品相同的材质如铝等来制作,这样基体在模拟产品定位装夹也会更加真实有效;

[0016]

基体上还通过螺纹孔设置了手柄,以方便检测人员拿取基体,操作便利。

附图说明

[0017]

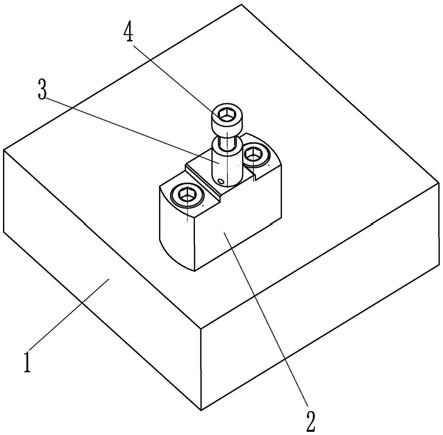

图1为本发明中基体在气密性检测机上检测时的安装结构示意图;

[0018]

图2为本发明中基体的结构示意图;

[0019]

图3为本发明中基体与强力铷磁铁的安装结构示意图;

[0020]

图4为本发明中工具组的实施示意图。

具体实施方式

[0021]

下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明:

[0022]

如图1、图2、图3和图4所示,本发明公开了一种气密防错快速检测验证的方法,包括采用若干个工具组7来替代产品的气密性验证方案。本方案选取了三个工具组7,每一个工具组7均包括了五个标准样件。

[0023]

每一个标准样件均如图1至3所示,标准样件包括呈圆柱形的基体3,基体3的上端面加工有凹坑31,在凹坑31内嵌入有强力铷磁铁5。作为一种优化,我们设计的凹坑31也呈圆柱形,然后强力铷磁铁5也呈圆柱形,凹坑31与基体3同轴线,强力铷磁铁5以同轴的方式安装于凹坑31内。强力铷磁铁5的外侧壁与凹坑31的内侧壁通过黄铜焊6进行固定连接。需要注意的是:基体3的吸附面33向外超出了强力铷磁铁5的端面。这样避免强力铷磁铁5的端面与等高块2接触。需要说明的是:现有的气密性检测机用的等高块2为铁件或者钢件,能够受到强力铷磁铁5的吸引。

[0024]

上述关于凹坑31、强力铷磁铁5形状的选择,以及强力铷磁铁5与凹坑31采用黄铜焊6进行连接,能够使得基体3与等高块2通过强力铷磁铁5进行吸附固定时不但吸引力均匀,而且能够使得强力铷磁铁5的两个端面分别对应基体3和等高块2,使得强力铷磁铁5的磁力集中,进而完全足以克服压缩空气的冲击力,能够让基体3通过强力铷磁铁5被吸附到等高块2上并且还能够防止基体3被压缩空气冲出。

[0025]

基体3的另一个端面也即如图1所示上同轴开设有一个螺纹孔,并且螺纹孔内螺纹连接有一个手柄4以方便拿取基体3。

[0026]

如图4所示,从左至右依次排列了三个工具组7共计十五个基体3,由上至下第一排工具组7包括的五个基体3的吸附面33的端面精度是依次增大的,然后第二和第三个工具组7所包括的所有的基体3的吸附面33的端面精度均是上下一一对应相同的。由于我们采用了基体3作为产品的替代的标准样件,因此,我们选取了平面度作为端面精度的参考,这个选择也是非常必要的,否则我们的标准样件就无法替代产品。如果想要更好的检测精度,基体3的材质最佳与产品的材质相同。

[0027]

本优化的实施例中如图4所示,按照下列示例参考加工基体3:

[0028]

第一排工具组7包括的五个基体3的吸附面33的平面度分别加工成0.00mm、0.03mm、0.05mm、0.08mm、0.12mm,并且在每一个基体3上开设带槽32a;

[0029]

第二排工具组7包括的五个基体3的吸附面33的平面度分别加工成0.00mm、0.03mm、0.05mm、0.08mm、0.12mm,并且在每一个基体3上开设带槽32b;

[0030]

第三排工具组7包括的五个基体3的吸附面33的平面度分别加工成0.00mm、0.03mm、0.05mm、0.08mm、0.12mm,并且在每一个基体3上开设带槽32c;

[0031]

对上述工具组7进行总结,实际上就是:每一个工具组7包括的所有的基体3的吸附面33加工成不同的平面度,每一个基体3的吸附面33的平面度均不相同,但是任意两个工具组7包括的所有的基体3的吸附面33加工的平面度一一对应;将每一个工具组7包括的所有的基体3的吸附面33开设相同尺寸的带槽32,但是任意两个工具组7包括的所有的基体3的吸附面33上开设的带槽32尺寸均不相同。这样就形成了足够的标准样件。

[0032]

具体的实施过程如下:

[0033]

第一步:将所有的工具组7包括的所有的基体3的吸附面33,放到同一台气密性检测机上依次检测,在检测时,需要检查基体3外观有无缺损、强力铷磁铁5是否松动以及强力铷磁铁5的吸附力是否足以克服压缩空气的冲击力;基体3与等高块2通过强力铷磁铁5进行吸附固定,基体3的吸附面33与等高块2接触并堵塞等高块2上的气孔;记录每一个基体3在气密性检测机上的泄漏量,最后形成标准化的记录文件;

[0034]

第二步:当有新的产品需要采用气密性检测加工定位时,通过标准化的记录文件在产品上对应加工定位基准面。

[0035]

基体3通过强力铷磁铁5吸附到等高块2上以后,以所有的基体3上均开设有a=2.5mm的带槽32为例,由气密性检测机依次检测不同的压缩空气泄漏值并进行分组记录;

[0036]

根据针对不同基体3的检测值,形成统一的作业标准,一个标准对应所有的产品的定位面的加工精度。如基体3嵌入有强力铷磁铁5的端面没有开带槽32、并且平面度为0.03mm,那么对应的产品的定位面则为精加工面;如基体3嵌入有强力铷磁铁5的端面有开带槽32、并且平面度为0.12mm,那么对应的产品的定位面则为精加工面。

[0037]

当然,上述仅仅是给出了一种数据检测值。实际过程中,可以制作数量非常多的基体3,通过检测基体3的端面进而得出气密性检测机的检测范围值,形成统一的全面的检测标准,然后再用该标准去检测不同产品在夹具1上的装夹是否到位。需要说明的是:上述的带槽类似于产品定位基准面上的划痕,检测划痕在何种尺寸下依旧满足气密性检测条件。

[0038]

这种快速检测验证的方法,简化了日常对气密检测的维护过程以及时间,提高了

维护的操作性以及实现了作业指导文件的标准化,极大简化了日常气密防错的维护及管理。

[0039]

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不以本发明为限制,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1