便携式葡萄糖监测仪的制作方法

便携式葡萄糖监测仪

1.本申请是申请日为2018年12月29日、申请号为2018116408521、发明名称为葡萄糖监测探头的工作电极及其制作方法的专利申请的分案申请。

技术领域

2.本公开涉及葡萄糖监测领域,具体涉及一种便携式葡萄糖监测仪。

背景技术:

3.生物传感器是将生物材料、生物衍生材料,或者生物仿生材料与光学、电化学、温度、压电、磁体、或者是微机械的物理化学传感器或传感微系统紧密结合的分析装置。迄今为止,商业上应用最成功的生物传感器是安培计酶葡萄糖传感器。安培计酶葡萄糖传感器的市场份额几乎占据了当今全球市场85%。安培计酶葡萄糖传感器用于检测糖尿病,其市场份额越大,反映出患有糖尿病的人越多。

4.糖尿病是糖、蛋白质、脂肪、水和电解质等一系列代谢紊乱综合征,其由遗传因素、免疫功能紊乱、微生物感染及其毒素等各种致病因子作用于机体导致胰岛功能减退、胰岛素抵抗等而引起。假如糖尿病没有得到良好的控制,则有可能会引起一些并发症,例如酮症酸中毒、乳酸性酸中毒、慢性肾衰竭和视网膜病变。随着糖尿病的发病率的不断升高,糖尿病已经成为世界范围内的公共健康问题。

5.目前,糖尿病尚无根治方法,只有控制方法。对于糖尿病患者而言,如果患者平日能够实时、连续监测葡萄糖,可以优先减少和降低胰岛素依赖性的糖尿病患者的低葡萄糖症和高葡萄糖症等并发症的发生。

6.通常,葡萄糖的监测需要通过安培计酶葡萄糖传感器中的葡萄糖检测仪实现。葡萄糖检测仪的传感探头一般都植入体内,监测组织液中的葡萄糖浓度以及周围的血流,新陈代谢速率以及血管中的葡萄糖浓度变化速率。研究表明,组织液中的葡萄糖浓度变化一般比血液中的葡萄糖浓度变化延迟2

‑

45分钟,平均延时约为6.7分钟。但是,当血液中的葡萄糖浓度开始降低时,组织液中的葡萄糖浓度比血液中的葡萄糖先出现降低,表明组织液中的葡萄糖浓度的降低可以为即将出现的低葡萄糖做出预测。

7.随着科技水平的发展,各式各样便携的葡萄糖检测仪进入人们的眼中,尤其是某些植入式连续葡萄糖监测装置,更是受到糖尿病患者和各大医院的青睐。但是,植入式连续葡萄糖检测仪的使用寿命往往不长,并且容易受到体内免疫反应以及血液内其他杂质的影响使得灵敏度降低。因此,如何更好的构建探测装置,延长葡萄糖检测仪的传感探头的使用寿命以及降低其他因素的影响成为目前的最大问题。

技术实现要素:

8.本公开是鉴于上述情况而做出的,其目的在于提供一种能够延长使用寿命的便携式葡萄糖监测仪。

9.为此,本公开提供一种便携式葡萄糖监测仪,是包括葡萄糖监测探头和与所述葡

萄糖监测探头相连接的电子系统的便携式葡萄糖监测仪,所述葡萄糖监测探头感测葡萄糖浓度信号并将该葡萄糖浓度信号传递给所述电子系统,其特征在于,所述葡萄糖监测探头包括衬底、以及设置在所述衬底上的工作电极、参比电极和对电极,所述工作电极包括基底层、葡萄糖酶传感层、半透膜以及生物相容性膜,所述基底层设置在所述衬底上;所述葡萄糖酶传感层形成在所述基底层上,并具有能够与葡萄糖发生化学反应的葡萄糖酶;所述半透膜形成在所述葡萄糖酶传感层上,控制葡萄糖分子的通过率;所述生物相容膜形成在所述半透膜上,其中,在所述基底层与所述葡萄糖酶传感层之间,设置有催化葡萄糖反应的纳米颗粒层,通过所述纳米颗粒层对葡萄糖反应的催化作用以使所述工作电极正常工作所需的工作电压降低,在所述葡萄糖酶传感层与所述纳米颗粒层之间,设置有导电聚合物纳米纤维三维网络结构,所述葡萄糖酶固定在所述导电聚合物纳米纤维三维网络结构中。根据本公开,能够降低工作电极的工作电压以延长葡萄糖监测探头的使用寿命,由此能够延长便携式葡萄糖监测仪的使用寿命。

10.另外,在本公开所涉及的植入式葡萄糖监测探头中,可选地,所述电子系统位于体表,所述电子系统对所述葡萄糖浓度信号进行处理并发送给读取设备。由此,能够便于用户获知葡萄糖浓度信号。

11.另外,在本公开所涉及的植入式葡萄糖监测探头中,可选地,所述读取设备接收由所述电子系统发出的葡萄糖浓度信号并且显示葡萄糖浓度值。由此,能够便于用户读取葡萄糖浓度值。

12.另外,在本公开所涉及的植入式葡萄糖监测探头中,可选地,在所述纳米颗粒层上覆盖有纳米纤维膜。由此,能够使葡萄糖酶更好地附着在纳米颗粒上。

13.另外,在本公开所涉及的植入式葡萄糖监测探头中,可选地,所述纳米颗粒层呈多孔状,所述纳米颗粒层的厚度为100纳米至2微米。

14.另外,在本公开所涉及的植入式葡萄糖监测探头中,可选地,所述半透膜包括控制葡萄糖分子扩散的扩散控制层。由此,有效地将扩散至葡萄糖酶传感层的葡萄糖数量按一定比例缩小。

15.另外,在本公开所涉及的植入式葡萄糖监测探头中,可选地,所述半透膜包括阻止非葡萄糖物质的抗干扰层。由此,能够降低杂质对工作电极的干扰。

16.另外,在本公开所涉及的植入式葡萄糖监测探头中,可选地,所述基底层具有导电性。由此,能够便于输出信号。

17.另外,在本公开所涉及的植入式葡萄糖监测探头中,可选地,所述葡萄糖监测探头包括植入部分和连接部分,所述植入部分包括工作电极并植入皮肤浅层,所述连接部分包括多个触点并经由所述多个触点与所述电子系统相连接。

18.此外,在本公开所涉及的植入式葡萄糖监测探头中,可选地,所述植入部分通过所述基底层与所述连接部分电连接,所述工作电极获得的电流信号经过所述基底层和所述连接部分输送至所述电子系统中进行分析。在这种情况下,通过基底层和连接部分,能够方便地将工作电极获得的电流信号输送至电子系统。

19.根据本公开,能够延长便携式葡萄糖监测仪的使用寿命。

附图说明

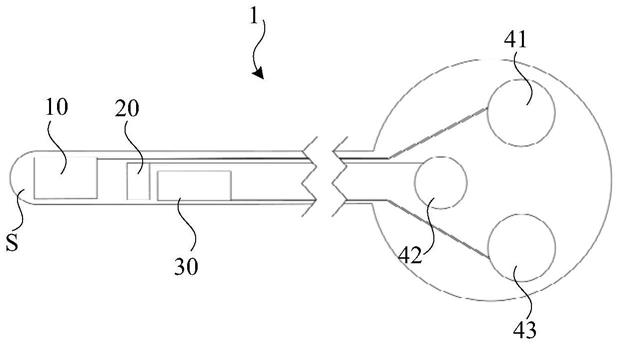

20.图1是示出了本公开的实施方式所涉及的葡萄糖监测探头使用状态的示意图。

21.图2是示出了本公开的实施方式所涉及的葡萄糖监测探头的结构示意图。

22.图3是示出了图2所涉及的葡萄糖监测探头处于弯折状态的结构示意图。

23.图4是示出了本公开的实施方式所涉及的葡萄糖监测探头的工作电极的结构示意图。

24.图5是示出了本公开的实施方式所涉及的葡萄糖监测探头与组织的葡萄糖反应的示意图。

25.图6是示出了本公开的实施方式所涉及的葡萄糖监测探头的工作电极的半透膜的结构示意图。

26.图7是示出了本公开的实施方式所涉及的葡萄糖监测探头的工作电极的制作方法的示意图。

27.图8是示出了本公开的实施方式所涉及的葡萄糖监测探头的工作电极的制作方法的流程图。

28.图9是示出了本公开的实施方式所涉及的葡萄糖监测探头的工作电极的半透膜制作方法的流程图。

具体实施方式

29.以下,参考附图,详细地说明本公开的优选实施方式。在下面的说明中,对于相同的部件赋予相同的符号,省略重复的说明。另外,附图只是示意性的图,部件相互之间的尺寸的比例或者部件的形状等可以与实际的不同。

30.另外,在本公开的下面描述中涉及的小标题等并不是为了限制本公开的内容或范围,其仅仅是作为阅读的提示作用。这样的小标题既不能理解为用于分割文章的内容,也不应将小标题下的内容仅仅限制在小标题的范围内。

31.图1是示出了本公开的实施方式所涉及的葡萄糖监测探头使用状态的示意图。图2是示出了本公开的实施方式所涉及的葡萄糖监测探头的结构图。图3是示出了图2所涉及的葡萄糖监测探头处于折叠状态的结构图。

32.在本实施方式中,葡萄糖监测探头1有时也可以称为植入式葡萄糖监测探头、葡萄糖监测仪的探头1或探头1。

33.在本实施方式中,便携式葡萄糖监测仪g可以包括葡萄糖监测探头1和与葡萄糖监测探头1相连接的电子系统2。通过将便携式葡萄糖监测仪g的葡萄糖监测探头1植入到体表,与体表的组织液接触,从而能够利用葡萄糖监测探头1感测组织液的葡萄糖浓度信号,通过将该葡萄糖浓度信号传递给电子系统2,从而能够获得相应的葡萄糖浓度。

34.具体而言,葡萄糖监测探头1的一部分(特别是传感部分)可以被植入于例如人体的体表而与体内的组织液接触。另外,葡萄糖监测探头1的另一部分还与位于体表的电子系统2连接。在便携式葡萄糖监测仪g工作时,葡萄糖监测探头1与体内的组织液反应生成感测信号(例如电流信号),并且将感测信号传输至体表的电子系统2,电子系统2对感测信号进行处理,以获得葡萄糖浓度。尽管图1示出了葡萄糖监测探头1的配置位置,但是本实施方式不限于此,例如葡萄糖监测探头1也可以配置在腹部、腰部、腿部等。

35.在本实施方式中,尽管葡萄糖监测探头1直接检测的是组织液的葡萄糖,但组织液的葡萄糖浓度与血液的葡萄糖浓度强关联性,通过组织液的葡萄糖可以判断出血液的葡萄糖浓度。

36.在本实施方式中,葡萄糖监测探头1可以包括衬底s、以及设置在衬底s上的工作电极10、参比电极20和对电极30(参见图2)。另外,葡萄糖监测探头1还可以包括与工作电极10经由引线连接的触点40、与工作电极20经由引线连接的触点50、以及与工作电极30经由引线连接的触点60。在一些示例中,葡萄糖监测探头1可以经由触点40、触点50和触点60与电子系统2连接。

37.在一些示例中,衬底s可以是柔性衬底。柔性衬底可以大体由聚乙烯(pe)、聚丙烯(pp)、聚酰亚胺(pi)、聚苯乙烯(ps)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(pet)、聚对萘二甲酸乙二醇酯(pen)中的至少一种制成。另外,在另一些示例中,柔性衬底也可以大体由金属箔片、超薄玻璃、单层无机薄膜、多层有机薄膜或多层无机薄膜等制成。

38.在一些示例中,衬底s也可以是非柔性衬底。非柔性衬底可以大体包括导电性较弱的陶瓷、氧化铝或二氧化硅等。在这种情况下,具有非柔性衬底的葡萄糖监测探头1同时可以具有尖点或锋利的边缘,从而能够在不需要辅助植入装置(未图示)的情况下将葡萄糖监测探头1植入皮肤(例如,皮肤浅层等)中。

39.在本实施方式中,为了方便说明,葡萄糖监测探头1可以分为连接部分1a和植入部分1b(参见图3)。图3中的直线a

‑

a'大致示出了葡萄糖监测探头1植入到组织体表时皮肤所在的大致位置。

40.另外,在一些示例中,连接部分1a和植入部分1b可以都包括柔性衬底,但本实施方式不限于此,例如,可以仅有植入部分1b包括柔性衬底,而连接部分1a包括非柔性衬底例如刚性衬底。

41.在本实施方式中,葡萄糖监测探头1的植入部分1b可以设置在穿刺针(未图示)内,植入部分1b与穿刺针可分离。具体而言,可以将穿刺针刺入组织,接着将穿刺针拔出并与葡萄糖监测探头1的植入部分1b分离,由此植入部分1b被留在皮肤浅层,并使电子系统2贴紧于皮肤表面,葡萄糖监测探头1的连接部分1a(参见图3)与电子系统2相连接且位于皮肤表面。

42.在本实施方式中,穿刺针可以具有槽口,植入部分1b放置在穿刺针的槽口内。其中,穿刺针由不锈钢制成。在这种情况下,降低了穿刺针的使用风险,具有足够的硬度,便于穿刺皮肤。利于患者使用。另外,在一些示例中,穿刺针还可以由塑料、玻璃或金属制成。由此,可以控制穿刺针的制作成本。

43.在本实施方式中,可以使用辅助植入装置(未图示)例如助针器来将穿刺针刺入皮肤。在这种情况下,可以使用助针器预先配置好穿刺深度,通过利用助针器实现快速穿刺,无痛穿刺等目的,减少了用户的疼痛感。此外,通过辅助植入装置也可以方便单手操作。但本实施方式不限于此,例如,在葡萄糖监测探头1为刚性衬底时,葡萄糖监测探头1在植入皮肤时可以不需借助穿刺针。

44.在本实施方式中,葡萄糖监测探头1植入皮下的深度是根据所要刺入的不同的位置确定的,当脂肪层较厚时植入较深,例如人体腹部,植入深度约为10mm~15mm。脂肪层较薄时植入较浅,例如手臂处,植入深度约为5mm~10mm。

45.本实施方式不限于此,例如,可以将植入部分1b与连接部分1a全部刺入皮肤浅层,此时,连接部分1a的宽度可以限制在约2mm或更小,另外,连接部分1a的宽度也可以限制在约0.5mm或更小。在这种情况下,不仅使得连接部分1a可以更轻易的插入皮肤,也可以通过限制连接部分1a的宽度从而限制植入部分1b的宽度。通常情况下,葡萄糖监测探头1的宽度越窄,在植入期间和之后用户感到的疼痛会越轻。

46.在本实施方式中,如图2所示,葡萄糖监测探头1包括工作电极10,具体而言,如图3所示,植入部分1b包括工作电极10。

47.图4是示出了本公开的实施方式所涉及的葡萄糖监测探头的工作电极的结构示意图。图5是示出了本公开的实施方式所涉及的葡萄糖监测探头与组织的葡萄糖反应的示意图。图6是示出了本公开的实施方式所涉及的葡萄糖监测探头的工作电极上的半透膜的结构示意图。

48.在本实施方式中,工作电极10具备基底层110、纳米颗粒层120、葡萄糖酶传感层130、半透膜140和生物相容膜150(参见图4)。在一些示例中,基底层110、纳米颗粒层120、葡萄糖酶传感层130、半透膜140和生物相容膜150可以依次层叠。

49.在本实施方式中,基底层110可以导电。在一些示例中,基底层110可以由选自金、玻璃碳、石墨、银、氯化银、钯、钛、铱中的至少一种制成。在这种情况下,基底层110具有良好的导电性,而且能够抑制基底层110发生电化学反应,由此能够提高基底层110的稳定性。

50.在本实施方式中,在一些示例中,基底层110可以通过沉积或镀覆方法设置在衬底上。在一些示例中,沉积的方法可以包括物理气相沉积、化学气相沉积等。镀覆的方法可以包括电镀、化学镀、真空镀等。另外,在一些示例中,基底层110还可以由丝网印刷、挤出或电解沉积等方式设置在衬底s上。

51.在本实施方式中,基底层110可以设置在柔性衬底上。在这种情况下,柔性衬底使得整个产品变得轻便,抗冲击能力强,减少植入后的异物感。在另一些示例中,基底层110还可以设置在刚性衬底上。

52.在本实施方式中,如图4所示,基底层110上可以设置有纳米颗粒层120。也即,在基底层110与葡萄糖酶传感层130之间,可以设置有纳米颗粒层120。在这种情况下,金属铂的纳米颗粒催化了葡萄糖氧化酶或脱氢酶与葡萄糖的反应,降低了反应所需的工作电压并提高了反应速率。

53.在一些示例中,纳米颗粒层120可以呈多孔状。在这种情况下,葡萄糖酶传感层中的葡萄糖酶可以渗入纳米颗粒层120,由此,纳米颗粒层120能够在葡萄糖反应过程中的产物(例如双氧水)充分接触和催化反应,从而能够更加有效地促进葡萄糖反应。

54.在一些示例中,纳米颗粒层120中的纳米颗粒是由金属铂制成的。在另一些示例中,纳米颗粒层120还可以由钛、金、碳中的至少一种构成。在这种情况下,纳米颗粒层120同样可以起到催化氧化还原反应的作用。

55.在本实施方式中,纳米颗粒层120的厚度为约100nm~2μm,优选为500nm~2μm。在一个示例中,纳米颗粒层120例如可以约为1μm。

56.在本实施方式中,纳米颗粒层120可以通过淀积的方式来设置在基底层110上。但本实施方式不限于此,还可以是由电镀、化学镀、蒸发、印刷或挤出等方式设置在基底层110上。

57.在本实施方式中,葡萄糖酶传感层130可以是葡萄糖氧化酶传感层,也可以是葡萄糖脱氢酶传感层。在一些示例中,如图4所示,葡萄糖酶传感层130可以涂覆在纳米颗粒层120上。

58.以下,结合图5,以go

x

(fad)作为葡萄糖氧化酶为例来说明在葡萄糖传感层130发生的反应。

59.在葡萄糖传感层130中,当go

x

(fad)遇到组织里的葡萄糖时,会发生如下反应:

60.葡萄糖+gox(fad)

→

葡萄糖内酯+gox(fadh2)

……

反应式(i)

61.gox(fadh2)+o2→

gox(fad)+h2o2……

反应式(ii)

62.在上述反应过程中可以看出,在化学反应中氧气(o2)被消耗,o2不足使反应式(ii)与反应式(i)反应速度受限于o2量,与组织葡萄糖的反应会减缓,导致葡萄糖监测探头1失效。另外,在上述反应过程中,反应式(ii)中会有h2o2的产物,h2o2的集聚会使传感层中的酶活下降,也会导致葡萄糖监测探头1失效。因此,通过在基底层110与葡萄糖酶传感层130之间设置纳米颗粒层120,在纳米颗粒层120作为催化剂的作用下,可以使h2o2发生分解反应,具体反应如下:

63.h2o2→

2h

+

+o2+2e

‑

……

反应式(iii)

64.通过上述反应式(i)至反应式(iii),能够使与组织葡萄糖的反应持续进行。另外,通过使用纳米颗粒层起到双氧水分解反应的催化作用,由此能够加速反应(iii)的进行并降低反应过程中所需要施加的电压,从而有利于提高葡萄糖监测探头1的灵敏度、延长葡萄糖监测探头1的使用时间,并获得低工作电压。换言之,通过纳米颗粒层120,能够持续地获得组织葡萄糖的高灵敏度感测信号,延长葡萄糖监测探头1的使用时间,同时低工作电压有利于提升抗干扰性能。

65.在一些示例中,葡萄糖氧化酶或脱氢酶还可以设置在导电聚合物纳米纤维三维网络中,也即,纳米纤维三维网络设置在纳米颗粒层120与葡萄糖酶传感层130之间。由此,增加了葡萄糖氧化酶或脱氢酶在纳米颗粒层120上的附着性,提高了葡萄糖氧化酶或脱氢酶的固定量。

66.在一些示例中,葡萄糖氧化酶或脱氢酶还可以设置在碳纳米管上,其中,碳纳米管设置在纳米颗粒层120上。由此,增加了葡萄糖氧化酶或脱氢酶在纳米颗粒层120上的附着性与固定量。

67.在另一些示例中,葡萄糖氧化酶或脱氢酶还可以设置在石墨烯、多孔二氧化钛或导电有机盐上。由此,增加了葡萄糖氧化酶或脱氢酶或脱氢酶在纳米颗粒层120上的附着性和固定量。

68.在本实施方式中,将葡萄糖监测探头1植入人体皮肤中,可对血液内的葡萄糖进行连续地采样,并转化成相应的电流信号,传输至体外的电子系统2中。另外,采样指的是葡萄糖酶传感层120上的葡萄糖氧化酶或脱氢酶与葡萄糖发生化学反应。

69.在本实施方式中,葡萄糖酶传感层130的厚度可以约为0.1μm~100μm,优选约为2μm~10μm,在一个示例中,葡萄糖酶传感层130的厚度可以为10μm。在这种情况下,将葡萄糖氧化酶或脱氢酶的厚度控制在一定程度内,从而避免了葡萄糖氧化酶或脱氢酶过多而导致的附着力下降,造成材料在体内脱落,也避免了葡萄糖氧化酶或脱氢酶过少而导致的反应不充分,无法反馈出正常的葡萄糖浓度信息等问题。

70.在本实施方式中,如图4和图6所示,半透膜140可以分布在葡萄糖酶传感层130上,也即,半透膜140可以设置在葡萄糖酶传感层130上。

71.另外,在本实施方式中,如图6所示,半透膜140还可以包括扩散控制层141和层叠在扩散控制层141上的抗干扰层142。在一些示例中,扩散控制层141可以设置在抗干扰层142外。在半透膜140中,扩散控制层141可以控制葡萄糖分子的扩散,抗干扰层142可以阻止非葡萄糖物质的扩散。由此,可以先减少通过半透膜140的组织液或血液成分,再通过抗干扰层142将干扰物阻挡在半透膜140外。常见的干扰物可以包括体内普遍存在的尿酸、抗坏血酸、醋氨酚等。

72.在另一些示例中,不限于图6的示例,还可以将抗干扰层142设置在扩散控制层141外。由此,同样可以降低杂质对工作电极10的干扰,导致检测结果不准确,并延长葡萄糖监测探头1使用寿命。

73.在本实施方式中,半透膜140可以控制葡萄糖分子的通过率,即半透膜140可以限制组织液或血液中到达葡萄糖酶传感层130的葡萄糖分子的数量。具体而言,半透膜140的扩散控制层141可以有效地将扩散至葡萄糖酶传感层130的葡萄糖的数量按一定比例的缩小。

74.在本实施方式中,扩散控制层141能够减少进入物的倍率为10~100倍,优选为30~80倍,例如为50倍。在这种情况下,能够减少葡萄糖扩散至葡萄糖酶传感层的数量,保证葡萄糖氧化酶或脱氢酶及其它参与反应的物质足量,而葡萄糖浓度成为主要(基本上是唯一)限制电极电流大小因素,从而使电流大小能正确反映出葡萄糖的浓度,而且在很大程度上能够增加葡萄糖监测探头1的线性范围。

75.在本实施方式中,生物相容膜150可以设置在半透膜140上(参见图4)。

76.在一些示例中,生物相容膜150可以由植物材料制成。植物材料可以是海藻酸钠、西黄蓍胶、果胶、阿拉伯胶、黄原胶、瓜耳胶、琼脂等或天然材料衍生物包括:淀粉衍生物、纤维素衍生物等。

77.在另一些示例中,生物相容膜150还可以由人工合成材料制成。人工合成材料可以是聚烯烃类:聚维酮、聚乙烯醇、聚异丁烯压敏胶、乙烯

‑

醋酸乙烯共聚物等;也可以是聚丙烯酸类:丙烯酸树脂、羧基乙烯

‑

蔗糖、羧基乙烯

‑

季戊四醇共聚物、聚丙烯酸酯压敏胶等;也可以是聚氧乙烯类:聚氧乙烯脂肪酸酯、聚氧乙烯

‑

聚氧丙烯共聚物等聚酯类:聚乳酸、聚乙交酯

‑

丙交酯、聚癸二酸二壬酯、聚氰基烷基氨基酯、聚醚聚氨酯等。由此,能够降低人体对葡萄糖监测探头1的免疫反应,延长了葡萄糖监测探头1的使用寿命。

78.另外,在一些示例中,半透膜140还可以具有生物相容性。由此,能够避免使用生物相容膜150,降低了制作成本。

79.在另一些示例中,可以通过改性剂来调整所形成的膜对所关心的分析物的渗透性。例如,亲水性改性剂包括:聚乙烯乙二醇、羟基或多羟基改性剂。由此,可以增加聚合物所形成的膜的生物相容性,以此代替生物相容膜。

80.在本实施方式中,生物相容膜150层覆盖整个葡萄糖监测探头1。由此,能够降低对工艺的精度要求。

81.在一些示例中,生物相容膜150仅覆盖葡萄糖监测探头1植入体内的植入部分1b。由此,能够减少原料的使用。

82.在本实施方式中,葡萄糖监测探头1使用期可以为1天至24天,优选为7天至14天。另外,如上所述,通过半透膜140限制部分葡萄糖分子与电活性干扰物质的进入并能够有效地扩大探头1的线性范围,以及葡萄糖酶传感层130设置更好的葡萄糖氧化酶或脱氢酶,能够使葡萄糖监测探头1的使用周期保持稳定。

83.另外,葡萄糖监测探头1也可以使用在普通的检测中,例如单词检测或者短时间监测。例如监测的时间可以为1小时至24小时。

84.另外,生物相容膜150的加入能够将葡萄糖监测探头1使用期保持在1天至24天,由此能够方便使用者根据不同需求(例如价格等)选择具有不同使用期限的葡萄糖监测探头1的葡萄糖监测仪。

85.在本实施方式中,如上所述,葡萄糖监测探头1还可以包括参比电极20和对电极30(参见图2)。具体而言,如图3所示,葡萄糖监测探头1的植入部分1b可以包括参比电极20和对电极30。

86.在本实施方式中,刺入皮肤后的葡萄糖监测探头1可以通过工作电极10中的葡萄糖氧化酶或脱氢酶与组织液或血液中的葡萄糖进行氧化还原反应,并与对电极30形成回路从而产生电流信号。

87.在本实施方式中,参比电极20可以与组织液或血液形成已知且固定的电势差。在这种情况下,可以通过参比电极20与工作电极10形成的电势差来测量工作电极10与组织液或血液间的电势差,从而准确掌握工作电极10所产生的电压。由此,电子系统2可以根据预先设定的电压值自动调节并维持工作电极处电压的稳定,以保证测量的电流信号能够准确反映葡萄糖浓度值。

88.另外,在本实施方式中,植入部分1b的工作电极10、参比电极20和对电极30采用了分散布置的方法,但本公开的实施方式不限于此,还可以包括并排(并列)布置。

89.另外,在本实施方式中,葡萄糖监测探头1不限于平面型探头,还可以是线型探头、具有堆叠电极或分层电极的探头,以及将电极设置在同一平面上的共平面电极的探头。

90.在一些示例中,当工作电极与组织液或血液之间的电势差变化波动不大时,可以不使用参比电极。由此,节省了葡萄糖监测探头1的制造成本。

91.在本实施方式中,对电极30可以由铂、银、氯化银、钯、钛或铱制成。由此,可以在具有良好导电性的情况下不影响工作电极10处的电化学反应。但本实施方式不限于此,在另一些示例中,对电极30还可以由选自金、玻璃碳、石墨、银、氯化银、钯、钛或铱中的至少一种制成。由此,可以在具有良好导电性的情况下降低对工作电极10的影响。

92.另外,在一些示例中,工作电极10、对电极30、参比电极20可以使用同样的材料。

93.另外,在本实施方式中,葡萄糖监测探头1可以包括两个、或三个及以上的电极。例如,葡萄糖监测探头1可以仅包括工作电极10和对电极30两个电极,另外,葡萄糖监测探头1除了工作电极10,参比电极20和对电极30以外还可以包括额外的参比电极。在这种情况下,能够更精确地得到工作电极电势差并掌握工作电极电压,从而得到更精确的电流。

94.在本实施方式中,如上所述,葡萄糖监测探头1的连接部分1a包括多个触点(触头)。触点的个数与葡萄糖监测探头1的植入部分1b的电极个数相等。触点与植入部分1b的电极之间有引线(导线)连接。

95.在本实施方式中,如图3所示,葡萄糖监测探头1的植入部分1b的电极个数有三个。

相应地,连接部分1a包括三个触点(触头),分别是触点40、触点50和触点60。但本实施方式不限于此,例如,植入部分1b的电极个数可以是两个、或四个以上的电极,相应地,连接部分1a可以包括两个、或四个以上的触点(触头)。

96.在本实施方式中,触点40、触点50和触点60可以均呈圆盘形。在另一些示例中,触点40、触点50和触点60也可以呈长方形、椭圆形或其他不规则形状。

97.在本实施方式中,葡萄糖监测探头1的植入部分1b产生的电流信号可以通过基底层110和传输导线传输至连接部分1a的触点。也即,葡萄糖监测探头1的植入部分1b与连接部分1a连接,而连接部分1a经由多个触点与电子系统2相连,因此,由工作电极10获得的电流信号经过连接部分1a的触点输送至电子系统2中进行分析。电子系统2可以对电流信号进行分析处理得到葡萄糖浓度信号。另外,电子系统2可以通过无线通信方式例如蓝牙、wifi等发射出去。外部的读取设备(未图示)可以接收电子系统发出的葡萄糖浓度信号,并且显示葡萄糖浓度值。另外,由于本实施方式所涉及的葡萄糖监测探头1可以实现持续监测,因此能够实现长时间(例如1天至24天)持续监测人体葡萄糖浓度值的目的。另外,在一些示例中,读取设备可以是读取器或手机app。

98.另外,在本实施方式中,葡萄糖监测探头1和电子系统2在体内使用期间可以不需要校准。另外,葡萄糖监测探头1和电子系统2可以在出厂时事先完成校准。由此,消除了用户需要定期通过指血对监测系统进行校准的麻烦,并且还减少了在使用期间监测模块读数误差的潜在来源。

99.在本实施方式中,电子系统2可以由柔性pcb和柔性电池制成。由此,能够紧贴皮肤,降低对用户日常生活的影响。在一些示例中,电子系统2的外形可以呈圆形状。另外,在一些示例中,电子系统2还可以具有防水外壳与防水创可贴,由此,能够在用户使用时不影响游泳或洗澡等日常活动。

100.在本实施方式中,葡萄糖监测探头1可以获取组织液或血液中的葡萄糖浓度。但本实施方式不限于此,例如,通过改变葡萄糖监测探头1上的传感层,也可以获取除葡萄糖外的其他体液成分数据,这里的体液成分例如可以是乙酰胆碱、淀粉酶、胆红素、胆固醇、绒毛膜促性腺激素、肌酸激酶、肌酸、肌酸酐、dna、果糖胺、葡萄糖、谷氨酰胺、生长激素、激素、酮体、乳酸盐、氧、过氧化物、前列腺特异性抗原、凝血酶原、rna、促甲状腺激素和肌钙蛋白等。

101.在另一些示例中,还可以监测体液中药物的浓度,例如,抗生素(例如,庆大霉素、万古霉素等)、洋地黄毒苷、地高辛、茶碱、和华法林(warfarin)等。

102.在本实施方式中,首先,在工作电极10的基底层110上设置一层用于催化葡萄糖氧化酶或脱氢酶与葡萄糖反应的纳米颗粒层120后在此基础上形成葡萄糖酶传感层130,再在葡萄糖酶传感层130上形成半透膜140涂层,最后在半透膜140涂层上形成生物相容膜150层。由此,在延长了葡萄糖监测探头1的使用寿命,降低了其他因素干扰的同时,还提高了葡萄糖监测探头1对于葡萄糖的反应速度。

103.以下结合附图详细地描述葡萄糖监测探头1的工作电极的制作方法。

104.图7是示出了本公开的实施方式所涉及的葡萄糖监测探头的工作电极的制作方法的示意图。图8是示出了本公开的实施方式所涉及的葡萄糖监测探头1的工作电极的制作方法的流程图。图9是示出了本公开的实施方式所涉及的葡萄糖监测探头1的工作电极的半透膜制作方法的流程图。

105.在本实施方式中,葡萄糖监测探头1的工作电极的制作方法可以包括(参见图7和图8):首先,在准备好的柔性衬底上沉积导电基底层110(步骤s110),再在基底层110上淀积用于催化葡萄糖氧化酶或脱氢酶与葡萄糖反应的纳米颗粒层120(步骤s120),接着,在纳米颗粒层120上涂覆能够与葡萄糖发生反应的葡萄糖酶传感层130(步骤s130),然后,在葡萄糖酶传感层130上形成半透膜涂层140(步骤s140),最后在半透膜涂层140上形成生物相容膜层150(步骤s150)。由此,在延长了葡萄糖监测探头1的使用寿命,降低了外界因素干扰的同时,还提高了葡萄糖监测探头1对于葡萄糖的反应速度。

106.在本实施方式中,步骤s130中的葡萄糖酶传感层130可以是葡萄糖氧化酶传感层,也可以是葡萄糖脱氢酶传感层。

107.本实施方式所涉及的制作方法中,如图9所示,在步骤s140中,还包括先在葡萄糖酶传感层130上形成抗干扰层142(步骤s141),再在抗干扰层上形成扩散控制层141(步骤s142)。由此,可以先通过抗干扰层142减少通过半透膜140的组织液或血液成分,再通过扩散控制层141将干扰物阻挡在半透膜140外。

108.在一些示例中,在步骤s140中,步骤s141和步骤s142的顺序可以互换。也即,可以首先在葡萄糖氧化酶或脱氢酶层上形成扩散控制层(步骤s142),接着在抗干扰层上形成抗干扰层(步骤s141)。由此,同样可以降低杂质对工作电极10的干扰,防止检测结果不准确,并延长葡萄糖监测探头1使用寿命。

109.另外,还可以通过电镀、蒸发、印刷或挤出等方式中的一种或多种来制作基底层110或纳米颗粒层120。

110.另外,在本实施方式所涉及的制作方法中,还包括在纳米颗粒层120上设置纳米纤维三维网络结构。由此,能够使得葡萄糖氧化酶或脱氢酶更好的附着在纳米纤维三维网络结构的纳米颗粒上。

111.在另一些示例中,还可以在纳米颗粒层120上覆盖一层纳米纤维膜。由此,降低了对工艺的要求,并且还能够使得葡萄糖氧化酶或脱氢酶更好的附着在纳米颗粒上。

112.虽然以上结合附图和实施例对本公开进行了具体说明,但是可以理解,上述说明不以任何形式限制本公开。本领域技术人员在不偏离本公开的实质精神和范围的情况下可以根据需要对本公开进行变形和变化,这些变形和变化均落入本公开的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1