一种服装面料多方向动态折皱回复性测试装置及方法

1.本发明属于织物性能检测技术领域,具体涉及一种服装面料多方向动态折皱回复性测试装置及方法。

背景技术:

2.服装在穿着或洗涤过程中,受外力作用易产生塑性弯曲变形而形成折皱,织物抵抗这种变形的能力称为抗皱性。织物抗皱性的强弱直接影响了服装的实际穿着效果和服用性能。因此,在服装开发过程中会先检测织物的抗皱性。常见的检测方法有折皱回复角法和外观等级评价法,其中折皱回复角法又分为手动检测和自动检测。手动检测需要人为将受压后的折叠试样转移到测量装置,易造成实验误差;自动检测虽然自动化程度高,但由于折皱回复角的测量是通过织物挡住的光量进行计算,而织物较柔软,易弯曲或翻转,造成测量精确度低、稳定性差,且仅能得到织物的急弹回复角和缓弹回复角,不能检测折皱回复角的动态变化过程。

3.目前现有的检测方法都只能得到某一时刻的折皱回复角,但织物回复过程是一个动态的过程,通过单一的某一时刻织物回复角度大小判断抗皱性的强弱较为片面。另外,折皱回复角具有各向异性,现有的评价方法只是简单的将经纬向的折皱回复角相加用以表征织物的抗皱性,即缺少其他角度,且测试耗时较长。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于针对现有织物折皱回复性检测方法的不足,提供一种能同时测得服装面料各向弯折角动态变化过程的装置及方法,减少测试时间。

5.本发明一种服装面料多方向折皱回复性动态测试装置,包括基座、试样安装模块、折皱推压模块和图像摄取装置。所述的基座上设置有用于试样安装位。试样安装位用于安装试样安装模块。试样安装模块包括试样底座、弯形支架和上弯套盒。弯形支架呈弯折状。弯形支架的外侧面上设置有等高且依次间隔排列的n个试样上翻面,n≤10。各试样上翻面互不平行。n个试样上翻面上均设置有第一吸引安装槽。各第一吸引安装槽内均嵌有第一吸引块。第一吸引块的外侧面与对应的试样上翻面平齐。弯形支架上设置有多个导向孔。试样底座包括底板和多根导柱。底板的形状与弯形支架的底面对应。各导柱的底端均与底板固定。各导柱的位置与弯形支架上的各导向孔分别对应。

6.所述上弯套盒的内腔横截面形状与弯形支架的横截面形状对应。组合在一起的试样底座和弯形支架能够放入上弯套盒内,且弯形支架的外侧面与上弯套盒的内腔之间留有能够容纳试样的间隙。测试过程中,被测试样被夹在试样底座与弯形支架之间。被测试样上n条自由翼分别在上弯套盒的内侧面的限制下上翻到n个试样上翻面上。

7.所述的图像摄取装置包括n个摄像头。n个摄像头均安装在基座上。n个摄像头均与安装在试样安装位内的上弯套盒的顶部边缘等高设置。n个摄像头的朝向均水平设置,且与n个试样上翻面分别对齐。

8.所述的折皱推压模块包括挤压弯板。挤压弯板的内凹侧面上设置有n个凸起压块。n个凸起压块的位置与弯形支架上的n个试样上翻面分别对应。挤压弯板上开设有开设有n个第二吸引安装槽。n个第二吸引安装槽的位置与n个凸起压块分别对应。各第二吸引安装槽内均嵌有第二吸引块。第一吸引块与第二吸引块能够相互吸引。测试过程中,被测试样上发生翻折的n条自由翼分别受到对应的第一吸引块与第二吸引块相互吸引产生的挤压力。

9.作为优选,所述试样上翻面的数量n等于4;相邻两个试样上翻面相差45

°

夹角。

10.作为优选,所述上弯套盒的内腔与弯形支架上的试样上翻面对应的侧面设置有铝箔层。

11.作为优选,所述上弯套盒的高度为弯形支架的高度的一半。

12.作为优选,在测试过程中,上弯套盒与挤压弯板之间设置有中间压板。中间压板的形状与上弯套盒外侧面的形状对应。

13.作为优选,所述的折皱推压模块还包括滑移驱动组件。所述的滑移驱动组件包括第一滑轨、第二滑轨、第一基台、第二基台、第一气缸和第二气缸;并排设置的第一滑轨、第二滑轨均固定在基座上。挤压弯板的底部通过两个滑块与第一滑轨、第二滑轨构成滑动副。第一基台和第二基台均固定在基座上。第一气缸、第二气缸分别安装在第一基台和第二基台上,且活塞杆外端均与挤压弯板的外凸侧面固定。

14.该服装面料多方向折皱回复性动态测试装置的测试方法,具体如下:

15.步骤一、根据需要被测服装面料需要测试的折皱形成压力,选择对应吸力的第一吸引块和第二吸引块;将被测服装面料,裁剪出被测试样。被测试样包括连接在一起的固定翼和n条自由翼。自由翼的长度大于上弯套盒的高度。固定翼上开设有与各导柱分别对应的固定孔。n条自由翼的位置与弯形支架上的n个试样上翻面分别对应。

16.步骤二、将被测试样固定到试样底座上。再将试样底座与弯形支架连接,使得被测试样被夹在试样底座与弯形支架之间。

17.步骤三、将套合在一起的试样底座与弯形支架装入上弯套盒中。上弯套盒的内侧面引导被测试样上的n条自由翼上翻,贴合到弯形支架的n个试样上翻面。n条自由翼超出上弯套盒的部分自行向外翻折;此时,n个摄像头分别持续拍摄n条自由翼的初始照片,从所得初始照片中采集初始弯折角θ0;初始弯折角θ0表示初始照片中自由翼弯折部分与竖直部分之间的夹角。

18.步骤四、将n条自由翼超出上弯套盒外的部分向下翻折到上弯套盒的外侧面;之后用挤压弯板安装到上弯套盒上,使得翻折的各自由翼受到挤压力,保持预设时长。

19.步骤五、将挤压弯板与上弯套盒分离;n个摄像头分别开始持续拍摄n条自由翼的照片,形成视频流。

20.步骤六、在n个视频流中分别提取多张关键帧。关键帧包括自由翼解除挤压15s、300s时的照片。在各关键帧中采集n条自由翼的弯折角。弯折角为此时自由翼的弯折部分与竖直部分之间的夹角。

21.步骤七、计算n条自由翼的急弹回复角α

15

和缓弹回复角α

300

如下:

22.α

15

=θ0‑

θ

15

23.α

300

=θ0‑

θ

300

24.其中,θ0为步骤三得到的初始弯折角;θ

15

为自由翼解除挤压15s后的弯折角;θ

300

为

自由翼解除挤压300s后的弯折角。

25.急弹回复角α

15

越小,则说明被测服装面料在对应方向上的折皱快速回复能力越强。缓弹回复角α

300

越小,则说明被测服装面料在对应方向上的折皱缓慢回复能力越强。

26.作为优选,裁剪出多组不同的被测试样。各组被测试样中所有的自由翼角度互不相同;通过步骤一至七中的方法获取所有不同方向的自由翼的急弹回复角α

15

和缓弹回复角α

300

。以所有不同方向的自由翼的急弹回复角α

15

的平均值作为综合急弹回复角。以所有不同方向的自由翼的缓弹回复角α

300

的平均值作为综合缓弹回复角,用以评价被测服装面料的不同方向的综合折皱回复能力。

27.作为优选,步骤七中,还分别计算n条自由翼的急弹折皱回复率和缓弹折皱回复率分别代表被测服装面料在快速回复程度和缓慢回复程度。急弹折皱回复率ε

15

越大,则说明被测服装面料在对应方向上的折皱快速回复程度越大。缓弹折皱回复率ε

300

越大,则说明被测服装面料在对应方向上的折皱缓慢回复程度越大。

28.作为优选,裁剪出多组不同的被测试样。各组被测试样中所有的自由翼角度互不相同;通过步骤一至七中的方法获取所有不同方向的自由翼的急弹折皱回复率ε

15

和缓弹折皱回复率ε

300

。以所有不同方向的自由翼的急弹折皱回复率ε

15

的平均值作为综合急弹折皱回复率。以所有不同方向的自由翼的缓弹折皱回复率ε

300

的平均值作为综合缓弹折皱回复率,用以评价被测服装面料的不同方向的综合折皱回复能力。

29.作为优选,步骤七中,根据各关键帧中自由翼的弯折角θ,构建弯折角θ随时间的变化曲线,进而得到自由翼的弯折角变化速率函数t为时间。

30.作为优选,步骤一中,被测服装面料在裁剪前熨烫平整,并在标准大气压环境下静置24小时。

31.作为优选,所述的弯折角具体为自由翼在上弯套盒顶部边缘处的切线与竖直平面之间的角度。

32.本发明的有益效果:

33.1、本发明通过弯形支架与上弯套盒的配合实现了多条被测试样自由翼的快速向上翻折,并利用磁力为经过自由翼向下翻折的提供压力以保持折皱;并且,本发明在压力撤除时利用与被测试样自由翼对齐的摄像头快速进行自由翼回复形状过程中的视频采集,获取了弯折角的动态变化过程,且该过程中不需要移动被测试样,故本发明能够精准测试被测服装面料的折皱回复能力

34.2、本发明中的上弯套盒与被测试样的接触面上设置了铝箔,使被测试样折叠时按铝箔所在竖直平面,防止折痕线的偏移和面料的粘连作用,提高了测试的准确性。

35.3、本发明通过更换不同磁性的第一吸引块和第二吸引块即可测试被测服装面料在不同作用力大小下的动态折皱回复性能。

36.4、本发明能够同时获取多个不同方向的被测服装面料弯折角度,从而能够实现对服装面料综合折皱回复能力的测试。

附图说明

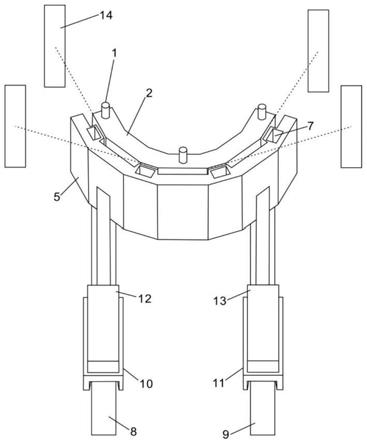

37.图1为本发明的整体结构示意图;

38.图2为本发明的俯视示意图;

39.图3为本发明中试样安装模块的结构示意图;

40.图4为本发明中试样底座的结构示意图;

41.图5为本发明中弯形支架的结构示意图;

42.图6为本发明中上弯套盒的结构示意图;

43.图7为本发明中中间压板的结构示意图;

44.图8为本发明中挤压弯板的结构示意图;

45.图9为本发明裁剪出的被测试样的形状示意图。

具体实施方式

46.以下结合附图和具体实施方式,对本发明的技术方案作进一步说明。

47.如图1和2所示,一种服装面料多方向折皱回复性动态测试装置,包括基座、试样安装模块、折皱推压模块和图像摄取装置。试样安装模块、折皱推压模块和图像摄取装置均安装在基座上。试样安装模块用于装夹固定被测试样15。折皱推压模块给被测试样加压来产生折皱;图像摄取装置用于拍摄被测试样回复过程中的照片来获取织物的折皱回复性能。

48.如图3、4和5所示,试样安装模块包括试样底座1、弯形支架2和上弯套盒3。试样底座1、弯形支架2和上弯套盒3均采用树脂材料通过3d打印得到。弯形支架2呈弯折状。弯形支架2的外侧面上设置有等高且依次间隔排列的四个试样上翻面2

‑

1。相邻两个试样上翻面2

‑

1相差45

°

夹角。四个试样上翻面2

‑

1能够一次性检测被测服装面料上依次相差45

°

夹角的四个方向上的弯折角。四个试样上翻面2

‑

1的中部均设置有第一吸引安装槽6。各第一吸引安装槽6内均嵌有第一吸引块。第一吸引块的外侧面与对应的试样上翻面2

‑

1平齐。弯形支架2的中部及两端均开设有竖直设置的导向孔2

‑

2。试样底座1包括底板1

‑

1和三个导柱1

‑

2。底板1

‑

1的形状与弯形支架的底面对应。三个导柱1

‑

2的底端与底板1

‑

1顶面的中部、两端分别固定。三个导柱1

‑

2的位置与弯形支架上的三个导向孔2

‑

2分别对应。

49.如图3和6所示,上弯套盒3为顶部开放设置的盒体。上弯套盒3的内腔横截面形状与弯形支架2的横截面形状对应。上弯套盒3的高度为弯形支架2的高度的一半。测试过程中,试样底座上的各导柱1

‑

2分别从下向上导入弯形支架上的各导向孔2

‑

2。试样底座1和弯形支架2能够放入上弯套盒3内。且弯形支架2的外侧面与上弯套盒3的内腔之间留有能够容纳一层试样的间隙。上弯套盒3的内腔与弯形支架2上的试样上翻面2

‑

1对应的侧面设置有厚度为0.1mm的铝箔层。基座上开设有限位槽。限位槽的形状与上弯套盒3的底面形状一致。限位槽用于限定上弯套盒3在基座上的位置。上弯套盒3卡入基座的限位槽之后,能够通过螺栓或夹具固定在基座上。

50.如图1和2所示,图像摄取装置包括四个摄像头14。四个摄像头14均安装在基座上。四个摄像头14均与安装在限位槽内的上弯套盒3的顶部边缘等高设置。四个摄像头14的朝向均水平设置,且与四个试样上翻面2

‑

1分别对齐。因此,四个摄像头14能够分别拍摄出四个试样上翻面2

‑

1中外翻出来的试样在垂直于试样上翻面2

‑

1的平面上的投影图像,从而获取弯折角。

51.如图1、2、7和8所示,折皱推压模块包括中间压板4、挤压弯板5和滑移驱动组件。中间压板4的形状与上弯套盒3外侧面的形状对应,用于辅助延伸出上弯套盒3外的试样向下翻折并定型。挤压弯板5呈弯曲状,且内凹侧面上设置有四个凸起压块。四个凸起压块的位置与弯形支架2上的四个试样上翻面2

‑

1分别对应。挤压弯板5上开设有开设有四个第二吸引安装槽7。四个第二吸引安装槽7的位置与四个凸起压块分别对应。各第二吸引安装槽7内均嵌有第二吸引块。第二吸引安装槽7的开口处塞有橡胶塞。第一吸引块与第二吸引块能够相互吸引。第一吸引块和第二吸引块中的其中一个为铁磁性材料,另一个为永磁体,或两个均为永磁体。

52.滑移驱动组件包括第一滑轨8、第二滑轨9、第一基台10、第二基台11、第一气缸12和第二气缸13;并排设置的第一滑轨8、第二滑轨9均固定在基座上。挤压弯板5的底部通过两个滑块与第一滑轨8、第二滑轨9构成滑动副。第一基台10和第二基台11均固定在基座上。第一气缸12、第二气缸13分别安装在第一基台10和第二基台11上,且活塞杆外端均与挤压弯板5的外凸侧面固定。当第一气缸12、第二气缸13推出时,能推动挤压弯板5滑动,使得四个凸起压块分别通过中间压板4压住四个试样上翻面2

‑

1上。

53.该服装面料多方向折皱回复性动态测试装置的测试方法,具体如下:

54.步骤一、将被测服装面料熨烫平整,并在标准大气压环境下静置24小时。之后,辨别被测服装面料,裁剪出被测试样15如图9所示。被测试样15包括连接在一起的固定翼15

‑

1和四条自由翼15

‑

2。自由翼15

‑

2的长度大于上弯套盒3的高度。固定翼15

‑

1的形状与试样底座1上的基座的形状对应。固定翼15

‑

1上开设有与三根导柱1

‑

2分别对应的固定孔。依次排列的四条自由翼15

‑

2上的纺线方向,依次相差45

°

。四条自由翼15

‑

2的位置与弯形支架2上的四个试样上翻面2

‑

1分别对应。被测试样15共裁剪出三组。三组被测试样15上的共计12条自由翼15

‑

2的纺线方向,与经向或纬向(以其中一个方向对应的射线为准)分别相差0

°

、15

°

、

…

、165

°

。每组被测试样15均裁剪出相同的五片。举例来说,第一组试样测0

°

、45

°

、90

°

、135

°

方向上的抗皱性,第二组试样测15

°

、60

°

、105

°

、150

°

方向上的抗皱性,第三组试样测30

°

、75

°

、120

°

、165

°

方向上的抗皱性,则总共可测得相隔15

°

、共12个角度方向上的抗皱性。三组被测试样15依次按照步骤二至九中记载的方法进行测试。

55.步骤二、将被测试样15上的固定孔分别对准试样底座1的三个导柱1

‑

2,从而将被测试样15固定在试样底座1上。再将试样底座1上的各导柱1

‑

2分别从下向上导入弯形支架2上的各导向孔2

‑

2,使得被测试样15被夹在试样底座1与弯形支架2之间。

56.步骤三、将套合在一起的试样底座1与弯形支架2装入上弯套盒3中。上弯套盒3的内侧面引导被测试样15上的四条自由翼15

‑

2上翻,贴合到弯形支架2的四个试样上翻面2

‑

1,由于上弯套盒3的高度只有弯形支架2高度的一半,被测试样15的自由翼15

‑

2超出上弯套盒3外的部分会自然向外翻出;此时,四个摄像头14分别拍摄四条自由翼15

‑

2的照片,作为初始照片。通过计算机提取四张初始照片中自由翼15

‑

2的初始弯折角θ0;初始弯折角θ0表示初始照片中自由翼15

‑

2弯折部分与竖直部分的夹角。具体为自由翼15

‑

2弯折部分的中间点到上弯套盒3顶部边缘处的连线与自由翼15

‑

2的竖直部分的夹角。自由翼15

‑

2的弯折部分为自由翼15

‑

2伸出上弯套盒3外的部分;自由翼15

‑

2的竖直部分为自由翼15

‑

2在上弯套盒3内的部分。

57.步骤四、将四条自由翼15

‑

2超出上弯套盒3外的部分向下翻折到上弯套盒3的外侧

面,并用中间压板4压住;中间压板4在使用时贴合上弯套盒3边缘从上向下滑,确保被测试样15的自由翼15

‑

2完全向下折叠。

58.步骤五、第一气缸12和第二气缸13同时推出,使得挤压弯板5滑动抵住中间压板4。此时,挤压弯板5内的各第二吸引块与弯形支架2内的各第一吸引块相互吸引,对各自由翼15

‑

2产生挤压力,使得各自由翼15

‑

2的折痕处定型,使得测试结果更加可靠。

59.步骤六、加压5mins后,第一气缸12和第二气缸13同时缩回,使得挤压弯板5和中间压板4与被测试样15的各自由翼15

‑

2分离。此时,四个摄像头14分别开始持续拍摄四条自由翼15

‑

2的照片,形成视频流。视频流的帧频为30帧/s。

60.步骤六、在四个视频流中分别提取多张关键帧。关键帧包括中间压板4与被测试样15分离15s、300s时的照片。在四个视频流对应的各关键帧中采集四条自由翼15

‑

2的弯折角θ。弯折角为自由翼15

‑

2与竖直平面所成的角度(具体为自由翼15

‑

2在上弯套盒3顶部边缘处的切线与竖直平面之间的角度)。弯折角θ通过图像分割、提取骨架,并拟合得到斜率的方式来获取。

61.步骤七、分别计算四条自由翼15

‑

2的急弹回复角α

15

,缓弹回复角α

300

如下:

62.α

15

=θ0‑

θ

15

63.α

300

=θ0‑

θ

300

64.其中,θ0为步骤三得到的初始弯折角;θ

15

为自由翼15

‑

2在挤压弯板5和中间压板4与被测试样15分离15s后的弯折角;θ

300

为自由翼15

‑

2在挤压弯板5和中间压板4与被测试样15分离300s后的弯折角;急弹回复角α

15

、缓弹回复角α

300

分别能够反映被测服装面料对折皱的快速回复能力和缓慢回复能力。

65.步骤八、分别计算四条自由翼15

‑

2的弯折角变化速率函数θ

t

为自由翼在t时刻的弯折角。进而获取变化程度函数α

t

=θ0‑

θ

t

。

66.步骤九、分别计算四条自由翼15

‑

2的急弹折皱回复率和缓弹折皱回复率和缓弹折皱回复率并建立折皱回复率函数θ

t

为自由翼15

‑

2在t时刻的弯折角,为弯折角关于时间t的函数。进而能够得到折皱回复率随时间变化的曲线图;该曲线图能够较为直观的分辨织物抗皱性能的好坏。

67.步骤十、在三组被测试样15均通过步骤二至九的操作后,即可得到12条不同方向的自由翼15

‑

2的急弹回复角、缓弹回复角、急弹折皱回复率和缓弹折皱回复率。

68.在此基础上求取被测服装的综合急弹回复角α

syn,15

、综合缓弹回复角α

syn,300

、综合急弹折皱回复率ε

syn,15

和综合缓弹折皱回复率ε

syn,300

如下:

[0069][0070][0071]

[0072][0073]

其中,α

15

(0

°

)、α

15

(15

°

)、

…

、α

15

(150

°

)、α

15

(165

°

)分别为12条不同方向的自由翼15

‑

2的急弹回复角。α

300

(0

°

)、α

300

(15

°

)、

…

、α

300

(150

°

)、α

300

(165

°

)分别为12条不同方向的自由翼15

‑

2的急弹回复角。ε

15

(0

°

)、ε

15

(15

°

)、

…

、ε

15

(150

°

)、ε

15

(165

°

)分别为12条不同方向的自由翼15

‑

2的急弹折皱回复率ε

syn,15

。ε

300

(0

°

)、ε

300

(15

°

)、

…

、ε

300

(150

°

)、ε

300

(165

°

)分别为12条不同方向的自由翼15

‑

2的缓弹折皱回复率。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1