一种判断古构造变形属性的方法与流程

1.本发明涉及一种判断古构造变形属性的方法,尤其涉及一种能准确的判断古构造变形属性的建模方法,属于石油与天然气地质学技术领域。

背景技术:

2.油气勘探开发区一般存在多期次的构造变形时间,在受多期构造作用的区域,由于早期构造变形受到后期构造变形的改造,很难直观的判断早期构造变形的属性及确定古构造形态,而其变形次序、断层性质及三维分布不能准确、可靠的厘定,导致了古构造控制发育的储层有利区和气藏成藏模式不能确定,因此,需利用二、三维地震的研究来落实古构造的三维形态和变形属性,并找到有利油气勘探区。

3.目前,已出现有恢复古构造的方法,但没有针对性解决古构造的变形属性和形态不能准确、可靠的厘定的关键问题,例如:“古构造约束建模方法、装置和设备”(申请专利号:cn201811487404.2)仅是通过简单拉平不整合面来恢复古构造,没有考虑在复杂构造区如何消除断层的影响;“一种改造型断陷盆地原始沉积面貌恢复的方法”(申请专利号:cn201710144840.9)没有考虑三维构造模型的恢复,具体油气有利区不能在空间明确;“一种基于构造面几何恢复的构造裂缝三维建模方法”(申请专利号:cn201610029135.x)不是针对古构造形态的恢复;“一种古地貌剖面恢复方法”(申请专利号:cn201610121264.1)、“一种考虑古构造影响的快捷定量化古地貌恢复方法”(申请专利号:cn201511014406.6)、“古构造图成图方法及装置

”ꢀ

(申请专利号:cn201410043533.8)中技术方案未涉及如何准确、可靠的判断古构造变形属性。总之,现有技术中没有解决准确、可靠的判断古构造的变形属性和建立古构造的三维形态等关键问题。

技术实现要素:

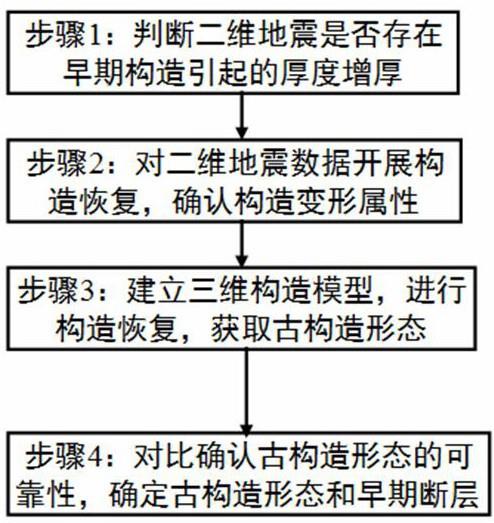

4.本发明旨在克服现有技术的不足,而提出了一种判断古构造变形属性的方法。在本技术方案中,通过二维地震剖面地层厚度变化和构造恢复,确定古构造的变形属性;然后,通过三维构造模型的恢复,建立三维古构造形态;再返回二维地震数据,确定三维古构造的可靠性和早期断层的展布;最后,落实三维古构造的形态和变形属性,以支撑受古构造控制的储层有利区的研究,获得油气勘探开发的突破;同时在油气勘探中利用二、三维地震资料,准确落实古构造的属性和形态,以获得储层发育有利区的工作推进一步。

5.为了实现上述技术目的,提出如下的技术方案:一种判断古构造变形属性的方法,具体包括如下步骤:s1:判断古构造的地层厚度变化依据待判断变形属性的古构造的二维地震剖面解释方案,向构造演化分析软件系统中输入古构造的二维地震剖面信息、参考层信息、目的层信息及断层信息,计算参考层与目的层之间的地层厚度差值,判断所述古构造是否存在地层厚度的变化;

若地层厚度不存在变化,则古构造变形属性的判断终止;若地层厚度存在变化,且向同一方向值趋势性的增大或减小,则进入下一步骤;其中,计算参考层与目的层之间的地层厚度差值是指:以大地坐标中同一xy坐标上点的参考层的海拔值z1与目的层的海拔值z2相减,得到厚度差值z’,然后将该点的厚度差值z’与两侧的厚度差值对比,得到古构造是否存在地层厚度的变化的结论;此处,“同一方向值趋势性的增大或减小”是指:一个二维地震剖面,放在空间里是有方向性的,譬如,两个顶端,一个端相对在西边、另一个端相对在东边。如果确认地层厚度存在变化,且同时向西方向,厚度值一直增大,或者一直减小,则为“同一方向,地层厚度值趋势性的增大或减小”。是根据实际定位状态下的情况而定义的,为本技术领域内的常规用语,也是本领域术人员在实际使用过程中的常规用语;“将该点的厚度差值z’与两侧的厚度差值对比”是指:譬如,a点(坐标xa、ya,厚度差值za’),b点(坐标xb、yb,厚度差值zb’),c点(坐标xc、yc,厚度差值zc’),abc三点是在同一地震剖面连续排列的三点,b点位于中间,将b点的厚度差值zb’分别与b点两侧的a、c两点厚度差值对比。是根据实际定位状态下的情况而定义的,为本技术领域内的常规用语,也是本领域术人员在实际使用过程中的常规用语;s2:初步确认古构造的变形属性将二维地震剖面的构造恢复,判断目的层是否存在断距未消除;若断距未消除,判断目的层沿断层的构造属性,确认地层厚度改变引起的变形属性,即得到初步的古构造变形属性,再进入下一步骤,确认初步所得的古构造变形属性是否正确;若断距消除,将参考层沿断层面移动,将断层上盘、断层下盘的参考层相接,断层上盘、断层下盘的参考层对齐后,若目的层还存在错位,则确认为步骤s1中的地层厚度差值变化与该断层相关,可判断断层的构造属性,即进入下一步骤;若断层上盘、断层下盘的参考层对齐后,目的层不存在错位(即对齐),则确认为s1中的地层厚度差值变化与该断层无关,则古构造变形属性的判断终止;其中,所述二维地震剖面的构造恢复,包括将参考层沿断层恢复到断层两盘对齐,消去断层断距的影响;其中,地层厚度改变引起的变形属性,包括正断层和逆断层;s3:恢复三维古构造向构造演化分析软件系统中输入二维地震剖面的层位和断层信息,建立三维古构造模型;提取参考层和目的层的层位数据及断层数据,进行三维古构造恢复;然后,将参考层的断层断距消去,得到在参考层未沉积时的目的层的三维古构造形态;其中,所述恢复三维古构造具体包括:依据二维地震剖面的层位和断层信息,分别对层位和断层形成三维层面,建立几何学三维模型;基于挤压构造运动学消去断层的相关褶皱作用;采用弯滑去褶皱法,消去剩余褶皱几何学形态,最终,得到目的层的古地貌形态,即三维古构造;s4:再次确认古构造的变形属性将二维地震剖面的地层增厚区与目的层的三维古构造形态对比,确定目的层的三维古构造形态的正确性,即得目的层的三维古构造形态和早期断层的属性。

6.在本技术方案中,一条二维地震剖面可以获得参考层的一条线状信息,带有xyz值信息,xy值为大地坐标系统的位置,z为海拔值;同理,二维地震剖面中的断层为一条线,也带有xyz值信息,以确定断层在地下的空间位置。一系列的二维地震剖面就可获得同一断层面在这一系列二维地震剖面的位置,空间上通过差值,可得到该断层空间上的断层面信息。

7.在本技术方案中,涉及的二维地震剖面解释方案(包括二维地震剖面信息、参考层信息、目的层信息及断层信息)、二维地震剖面的层位和断层信息等获取,是本行业内的基础工作内容,可通过本领域成熟技术获得。

8.在本技术方案中,涉及的用语定义包括:二维地震剖面:指大地坐标系统的一条线,对应二维地震剖面在地下为一个面,带有海拔信息。在一条二维地震剖面中,参考层在一个xy坐标点上只有一个海拔z值,参考层为一条线。参考层、目的层及断层,均包含xyz信息;以参考层为例,参考层信息是指参考层在这条二维地震剖面中的分布信息;目的层:指本技术方案需要获得古构造变形属性的某一具体地下地层,是油气勘探的目的层;参考层是相对于目的层而定义的,用于辅助判断目的层的古构造形态,为本技术领域的一种常规用语;参考层:为在目的层上的地层层位,表示目的层沉积后,再沉积的地层。地史时间上,参考层为晚于目的层沉积的地层;正断层:向着断层方向,断层上盘地层厚度差值逐渐增大,表明当时古构造处于拉张环境;逆断层:向着断层方向,断层下盘地层厚度差值逐渐减小,表明当时古构造处于挤压环境。

9.采用本技术方案,带来的有益技术效果为:在本发明中,通过二维地震剖面地层厚度变化和构造恢复,确定古构造的变形属性;然后,通过三维构造模型的恢复,建立三维古构造形态;再返回二维地震数据,确定三维古构造的可靠性和早期断层的展布;最后,落实三维古构造的形态和变形属性,以支撑古构造控制的储层有利区的研究,获得油气勘探开发的突破;同时在油气勘探中利用二、三维地震资料,准确落实古构造的属性和形态,以获得储层发育有利区的工作推进一步;本发明综合利用二、三维数据,较好的约束和建立古构造的形态和变形属性,解决了古构造三维分布及变形属性不能准确、可靠的厘定等难题。同时,本发明可构建精度更高、更准确的古构造形态及其变形属性,能够进一步落实古构造控制发育的储层有利区。

附图说明

10.图1为本发明中判断古构造变形属性的步骤流程图;图2为本发明实施例10维地震进行层位厚度计算时,参考层(t2)和目的层(t1)之间厚度有变化的示意图;图3为本发明实施例10中将断层两盘参考层(t2)地层沿断层面恢复到参考层(t2)沉积前的构造形态,确定目的层(t1)增厚的原始构造形态示意图(a,消去断层f1在参考层(t2)地层两盘的断距);图4为本发明实施例10中将断层两盘参考层(t2)地层沿断层面恢复到参考层(t2)

沉积前的构造形态,确定目的层(t1)增厚的原始构造形态示意图(b,消去断层f2在参考层(t2)地层两盘的断距);图5为本发明实施例10中将断层两盘参考层(t2)地层沿断层面恢复到参考层(t2)沉积前的构造形态,确定目的层(t1)增厚的原始构造形态示意图(c,参考层(t2)地层在断层两边没有了断距,但目的层(t1)地层的断层两盘存在断距,构造恢复显示出早期的正断层形态);图6为本发明实施例10中建立地层和断层的三维地质模型;图7为本发明实施例10中通过将参考层(t2)地层三维恢复到沉积前的古构造形态示意图(三维构造模型);图8为本发明实施例10中通过将参考层(t2)地层三维恢复到沉积前的古构造形态示意图(参考层(t2)沉积前的目的层(t1)古构造形态);图9为本发明实施例10中将目的层(t1)三维形态与二维地震剖面对比,确定三维空间的古断高与二维剖面的拉张断层对应,确定三维恢复后的正断层及其形成的古断高是可靠的,最终获得目的层(t1)古构造的属性和形态示意图。

具体实施方式

11.下面通过对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

12.实施例1一种判断古构造变形属性的方法,包括如下步骤:s1:依据待判断变形属性的古构造的二维地震剖面解释方案,判断古构造的地层厚度变化,若地层厚度存在变化,且向同一方向值趋势性的增大或减小,则进入下一步骤;s2:将二维地震剖面的构造恢复,判断目的层是否存在断距未消除,若断距未消除,判断目的层沿断层的构造属性,确认地层厚度改变引起的变形属性,即得到初步的古构造变形属性,进入下一步骤;s3:恢复三维古构造,得到目的层的三维古构造形态;s4:将二维地震剖面的地层增厚区与目的层的三维古构造形态对比,确定目的层的三维古构造形态的正确性,即得目的层的三维古构造形态和早期断层的属性。

13.其中,二维地震剖面解释方案是本行业内的基础工作内容,可通过本领域成熟技术获得。

14.本技术方案综合利用二、三维数据,较好的约束和建立古构造的形态和变形属性,解决了古构造三维分布及变形属性不能准确、可靠的厘定等难题。同时,本发明可构建精度更高、更准确的古构造形态及其变形属性,能够进一步落实古构造控制发育的储层有利区。

15.实施例2基于实施例1,进一步的,在判断古构造变形属性的方法的步骤s1中,判断古构造的地层厚度变化的具体步骤包括:向已知的构造演化分析软件系统中输入待判断变形属性的古构造的二维地震剖

面信息、参考层信息、目的层信息及断层信息,计算参考层与目的层之间的地层厚度差值,判断所述古构造是否存在地层厚度的变化。

16.其中,二维地震剖面:指大地坐标系统的一条线,对应二维地震剖面在地下为一个面,带有海拔信息。在一条二维地震剖面中,参考层在一个xy坐标点上只有一个海拔z值,参考层为一条线。参考层、目的层及断层,均包含xyz信息;以参考层为例,参考层信息是指参考层在这条二维地震剖面中的分布信息;目的层:指本技术方案需要获得古构造变形属性的某一具体地下地层,是油气勘探的目的层;参考层是相对于目的层而定义的,用于辅助判断目的层的古构造形态,为本技术领域的一种常规用语;参考层:为在目的层上的地层层位,表示目的层沉积后,再沉积的地层。地史时间上,参考层为晚于目的层沉积的地层。

17.其中,涉及的“构造演化分析软件系统”为现有成熟技术中的软件系统。

18.实施例3基于实施例2,进一步的,在判断古构造变形属性的方法中,计算参考层与目的层之间的地层厚度差值,具体包括:以大地坐标中同一xy坐标上点的参考层的海拔值z1与目的层的海拔值z2相减,得到厚度差值z’,然后将该点的厚度差值z’与两侧的厚度差值对比,得到古构造是否存在地层厚度的变化的结论。

19.实施例4基于实施例1-3,进一步的,在判断古构造变形属性的方法的步骤s1中,若地层厚度不存在变化,则古构造变形属性的判断终止。

20.实施例5基于实施例1-4,进一步的,在判断古构造变形属性的方法的步骤s2中,二维地震剖面的构造恢复,包括将参考层沿断层恢复到断层两盘对齐,消去断层断距的影响。

21.实施例6基于实施例1-5,进一步的,在判断古构造变形属性的方法中,地层厚度改变引起的变形属性,包括正断层和逆断层。

22.其中,正断层:向着断层方向,地层厚度差值逐渐增大,表明当时古构造处于拉张环境;逆断层:向着断层方向,地层厚度差值逐渐减小,表明当时古构造处于挤压环境。

23.实施例7基于实施例6,进一步的,在判断古构造变形属性的方法的步骤s2中,若断距消除,将参考层沿断层面移动,将断层上盘、断层下盘的参考层相接,断层上盘、断层下盘的参考层对齐后,若目的层仍存在错位,则确认为步骤s1中的地层厚度差值变化与该断层相关,可判断所述断层的构造属性,即进入下一步骤;若断层上盘、断层下盘的参考层对齐后,目的层不存在错位,则确认为步骤s1中的地层厚度差值变化与该断层无关,则古构造变形属性的判断终止。

24.实施例8

基于实施例1-7,进一步的,在判断古构造变形属性的方法的步骤s3中,得到目的层的三维古构造形态,具体包括:向构造演化分析软件系统中输入二维地震剖面的层位和断层信息,建立三维古构造模型;提取参考层和目的层的层位数据及断层数据,恢复三维古构造;将参考层的断层断距消去,得到三维古构造形态。

25.其中,三维古构造形态为在参考层未沉积时的目的层的三维古构造形态。

26.实施例9基于实施例8,进一步的,在判断古构造变形属性的方法的步骤s3中,恢复三维古构造,具体包括:a.建立结构层面与断面三维几何学三维模型通过对三维地震数据的地层和断层的解释,分别对地层和断层形成三维层面,建立几何学三维构造模型;其中,三维地震数据是通过专业软件对野外采集的原始地震数据进行处理后,获得的一套数据,是一套电子信号数据,就是地表激发声波传到地面,利用地面接收器获得的信号,可分析地下地层的结构形态和沉积特征,用于寻找油气储集的有利区,三维地震数据有空间的概念,即在地下的一定范围内,每个x1、y1、z1都有相应的数值,代表在这个x1、y1、z1点的地下地层信息,x1、y1是大地坐标系统该点的位置,z1是地下的海拔值;在专业软件里输入三维地震数据,有专门的软件功能解释地层和断层,三维地震数据解释完的地层和断层,也是在空间展布的一个面的信息,一个地层三维层面或者断层三维层面,在这个三维地震数据限定的空间内,对应的每个空间点都有x1、y1、z1信息,合起来就是一个空间内的层面信息了;当获得了地层层面和断层层面的x1y1z1空间信息后,将地层和断层单独组合,形成三维空间模型;b.基于挤压构造运动学消去断层的相关褶皱作用从地层层面中单独提取目的层及上部参考层、以及错断这两个层位的断层,然后对于与断层相关的褶皱变形,基于由新到老的构造变形步骤,沿断层面消去断层的褶皱作用;其中,在利用地震数据解释软件对三维地震数据进行三维层面和断层的解释时,从上到下解释多个层面,如包括侏罗系、白垩系、二叠系、石炭系、寒武系以及油气勘探的目的层;但对于某一具体地层目的层及上部参考层,这个时候,就可以在专业软件里将目的层和上部参考层的信息提取出来,获得一个数字文件,里面包括一系列的x2、y2、z2信息,x2、y2分别是地表的大地坐标值,z2是地下的海拔值,一系列的x2y2z2信息在一起,就是一个层面在空间上的分布。判断断层是逆断层还是正断层,逆断层时断层上盘变形、下盘不动,就选取断层上盘运动方式,保持断层下盘的目的层不动,将断层上盘的目的层沿断层退回到与断层下盘的目的层断点接触处,使目的层在断层上、下盘的断点处刚好相接;正断层时则是断层的下盘变形、上盘不动,同理相反,选取断层下盘运动方式,保持断层上盘的目的层不动,将断层下盘的目的层沿断层退回到与断层上盘的目的层断点接触处,使目的层在断层上、下盘的断点处刚好相接;c.用弯滑去褶皱法消去剩余褶皱几何学形态消去与逆冲断层相关的褶皱后,参考层还存在有褶皱形态,这时候基于弯滑去褶

皱法,消去参考层的褶皱变形,将参考层变为平层,完全消除了参考层的构造变形;参考层往往还残留一些褶皱形态,这个时候由于步骤b已经完全消去了沿断层面运动形成的褶皱形态,残留下来的就是不受断层作用的褶皱,这时,将参考层相对于向盆地内的边界作为固定,然后将参考层向盆地外的方向拉平,实现褶皱恢复,将参考层变成平层;将断层上盘的参考层与下盘的参考层对接,该方式适用于成层状结构明显的沉积地层的褶皱变形,“去断层”处理按由新到老的步骤进行,由于右侧断层的滑脱面弯曲,被左侧的高角度断层改造,活动时间较早,因此,首先对左侧断层进行去断层,在此恢复的基础上,对右侧的低角度断层进行复原,通过上述的“去断层”处理,可以恢复参考层及目的层的褶皱形态;去褶皱处理时,把步骤b还原的剩余褶皱形态进行褶皱恢复,在此,将参考层通过弯滑去褶皱法以去掉褶皱形态,还原目的层的古地貌形态。

27.当通过步骤b消去了断层造成的褶皱影响后,参考层往往还残留一些褶皱形态,这个时候由于步骤b已经完全消去了沿断层面运动形成的褶皱形态,残留下来的就是不受断层作用的褶皱,这时,将参考层相对于向盆地内的边界作为固定,然后将参考层向盆地外的方向拉平,实现褶皱恢复,将参考层变成平层。

28.d.获取目的层的古地貌形态参考层变为平层后,目的层还保存有微弱的起伏形态,这时候就是目的层的古地貌形态;当参考层变成平层后,目的层还保存有微弱的起伏形态,将该步骤下的目的层古地貌信息提取出来,获得一个数字文件,里面包括一系列的x3、y3、z3信息,x3、y3分别是地表的大地坐标值,z3代表的是目的层地貌的高低起伏值,一系列的x3y3z3信息在一起,就是目的层的古地貌,再将x3y3z3信息输入到制图软件得到平面图,色标显示古地貌的高低起伏信息。

29.其中,当通过步骤c处理后,参考层变成平层,目的层还保存有微弱的起伏形态,这个时候,就可以取消参考层的显示,单独的显示目的层古地貌的高低起伏信息。

30.由于受到断层的作用,褶皱形态复杂,若通过简单的层拉平方法,获得的古地貌误差大,断层的位置容易引起畸变,导致不能确定碳酸盐岩滩相储层沉积的有利,导致油气钻井失利。在去掉断层的相关褶皱形态的基础上,来获得原始、真实的古地貌形态,可构建精度更高、更准确的古地貌形态,以落实储层发育有利区。

31.为古构造的变形属性判断,提供基础支撑,保证古构造变形属性的建模构建精度更高、更准确的古构造形态及其变形属性,能够进一步落实古构造控制发育的储层有利区。

32.实施例10本实施例以某古构造为例,判断该古构造的变形属性而进行建模,以对本发明做进一步的说明。具体包括如下步骤:s1:将古构造的二维地震剖面解释方案(包括二维地震剖面信息、参考层信息、目的层信息及断层信息)输入至已知的构造演化分析软件系统后,通过计算t2(参考层)和t1(目的层)之间的厚度差值,发现t2和t1之间厚度在f1断层和f2断层位置处有明显的增厚现象(图2),并且可以看到t2上部地层的断距更大, t1下部地层断句变小,因此,判定t1内部的地层增厚是由于早期的断层引起的;s2:将地震数据中f1断层的上盘断块沿f1断层面恢复到t2在f1断层的两盘直接接

触(图3),然后将f2断层的上盘断块沿f2断层面恢复到t2在f1断层的两盘直接接触(图4),可以发现t2在f1、f2的两盘消去断距后,t1仍然存在断层(图5),并且沿f1、f2断层面,t1表现为正断层的现象;s3:向构造演化分析软件系统中输入二维地震剖面的层位和断层信息,建立三维地质模型(图6);提取出t2和t1的层位和断层的三维数据(图7),进行三维古构造恢复,将t2的层位分别沿f1和f2断层恢复到断层两盘没有断距,得到t2未沉积时的t1三维古构造形态(图8);其中,t1三维古构造形态具体展现为t2沉积初期,t1内发育的正断层;s4:将t1的三维古构造形态提取出来(图9,色标显示古地貌的高低起伏信息),对应着显示:正断层的断高位置及正断层的凹陷位置。将t1古构造形态与二维地震剖面相对比(图9上、图9下),确定三维空间的正断层的断高位置对应二维地震剖面的t2-t1地层增厚部位,即三维恢复后的正断层及其形成的古断高是可靠的,最终,获得t1古构造的正断层属性和古构造形态(图9中)。

33.如上所述,对本发明的实施例进行了详细地说明,但是只要实质上没有脱离本发明的发明点及效果可以有很多的变形,这对本领域的技术人员来说是显而易见的。因此,这样的变形例也全部包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1