一种基于水体纳污能力分析的氮、磷污染底泥环保疏浚深度确定方法

1.本发明属于水环境治理、环境监测、河湖库底泥监测领域,具体涉及一种基于水体纳污能力分析的氮、磷污染底泥环保疏浚深度确定方法。

背景技术:

2.河道底泥是入河污染物特别是营养物质的主要蓄积场所,各种来源的营养物质经一系列物理、化学及生化作用,沉积于河底,形成疏松状、富含有机质和营养盐的灰黑色底泥。底泥作为污染物的主要蓄积库,在一定条件下可向上覆水体释放各种污染物,是影响水质的重要内源污染。在环保疏浚区域筛选时,底泥的污染程度及其对水环境的影响也是重要的指标,但目前对如何通过污染底泥释放试验精准筛选出环保疏浚范围及深度的研究仍较少,尚未形成统一标准。

3.在各类已发布的规范、指南及技术文件中,目前仅《湖泊河流环保疏浚工程技术指南》提出了通过吸附

─

解吸平衡法判定氮磷类污染底泥的污染程度及环保疏浚深度。该指南中将底泥与人工配置的不同浓度梯度的磷酸二氢钾和氯化铵标准溶液进行混合,对应得到可溶性无机磷和氨氮的分配平衡浓度数值,进一步通过绘制底泥氮、磷含量与水中分配平衡浓度的关系曲线,推算出在水体达到相应水质控制标准所要求的水质时底泥中氮、磷的对应含量阈值,并进一步与湖泊流域本底的氮、磷含量进行对比,进而确定工程区高氮、磷污染底泥环保疏浚控制值。该方法中的分配平衡浓度为将底泥与实验室配置的标准溶液进行混合后所得,可是自然情况下氮、磷的吸附解吸是一个长期的过程,受到多种因素的影响,如:底泥理化性质、吸附特性、上覆水中氮、磷本底含量、微生物等,直接将底泥与人工配制水样进行混合得到的分配平衡浓度与自然状态下底泥与上覆水之间的分配平衡关系差异较大,无法真实反映底泥与上覆水之间的分配平衡关系。该方法不仅在操作上较为复杂,且缺乏准确性。

4.发明专利《氮磷污染底泥环保疏浚深度的判定方法》(cn 111044705 a)通过人工配制水样,采用小试试验的方法进行泥

‑

水分配平衡试验,提出了根据平衡浓度和水质标准值进行比较判定清淤深度。由于疏浚工程区有不同的泥厚和水深,而小试试验中的泥水比和接触面积是固定的,该方法不能反映底泥中污染物向水体释放的真实情况,而且该发明专利中未对具体的试验参数和计算方法进行明确,导致专利的实际操作性不强。

5.针对现有技术的不足,特提出本发明。

技术实现要素:

6.本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种基于水体纳污能力分析的氮、磷污染底泥环保疏浚深度确定方法。

7.本发明上述目的通过如下技术方案实现:

8.一种基于水体纳污能力分析的氮、磷污染底泥环保疏浚深度确定方法,包括如下

步骤:

9.s1,确定待疏浚工程区域水体的水功能区划目标水质等级的总氮tn、总磷tp浓度;

10.s2,计算待疏浚工程区域水体从比目标水质等级优一个等级的tn、tp浓度限值到目标水质等级的tn、tp浓度限值的tn、tp纳污量w

cn

、w

cp

;

11.s3,对待疏浚工程区域水体的污染底泥布点采集柱状样品,将该柱状样品分层切割得到分层泥样,并将各分层泥样分别置于静态释放试验装置中;

12.s4,根据比目标水质等级优一个等级的tn、tp浓度限值配制水样,并将该水样分别加到各含有不同分层泥样的静态释放试验装置中,于常温条件下开展静态释放试验,直至分层泥样上覆水中的tn、tp浓度稳定,计算各分层泥样tn、tp的单位面积释放量q

n

、q

p

;

13.s5,根据待疏浚工程区域水体的实际水量,基于各分层泥样的单位面积释放量q

n

、q

p

计算待疏浚工程区域水体不同泥层深度的tn、tp释放总量w

n

、w

p

;

14.s6,自上而下依次将待疏浚工程区域水体不同泥层深度的tn、tp释放总量w

n

、w

p

与所述tn、tp纳污量w

cn

、w

cp

比较,若w

n

>w

cn

或w

p

>w

cp

,则该泥层深度的底泥需要清淤,直至找到w

n

≤w

cn

或w

p

≤w

cp

的泥层深度,即为环保清淤深度限值。

15.进一步地,步骤s2中所述tn、tp纳污量w

cn

、w

cp

通过如下公式计算得到:

16.w

cn

=(c

1n

‑

c

2n

)

×

v

17.w

cp

=(c

1p

‑

c

2p

)

×

v

18.其中:c

1n

为目标水质等级的tn浓度限值;c

2n

为比目标水质等级优一个等级的tn浓度限值;c

1p

为目标水质等级的tp浓度限值;c

2p

为比目标水质等级优一个等级的tp浓度限值;v为待疏浚工程区域水体的实际水量。

19.进一步地,步骤s3中布点采样方式为:根据待疏浚工程区域水体的面积、排口分布和水面地形特点,合理布置采样点,利用底泥柱状采样装置采集底泥原状泥柱样品,并进行分层切割,分层后分别置于静态释放试验装置中。

20.进一步地,步骤s4将水样缓慢倒入装有分层泥样的静态释放试验装置中,定期采集上覆水并检测tn、tp浓度,直至相邻两次检测的浓度变化值≤水样初始浓度的1%时停止。

21.进一步地,步骤s4中所述的单位面积释放量q

n

、q

p

通过如下公式计算得到:

22.q

n

=(c

n

‑

c

2n

)

×

(h

试

×

s0)/s0=(c

n

‑

c

2n

)

×

h

试

23.q

p

=(c

p

‑

c

2p

)

×

(h

试

×

s0)/s

0=

(c

p

‑

c

2p

)

×

h

试

24.其中,c

n

、c

p

分别为静态释放试验停止时上覆水中的tn、tp的平衡浓度;h

试

为试验上覆水深度;s0为试验装置截面积。

25.进一步地,步骤s4中所述tn、tp释放总量w

n

、w

p

通过如下公式计算得到:

26.w

n

=q

n

×

s

27.w

p

=q

p

×

s

28.其中,s为待疏浚工程区域水体的面积。

29.有益效果:

30.本发明提供的方法通过模拟自然条件下一定厚度分层底泥与水之间的污染物释放试验,得到各层底泥的单位面积释放量,并根据小试试验与实际待疏浚区域泥水的比例关系,计算出实际的底泥污染物释放总量,在对比分析底泥污染释放量与水体纳污能力的

基础上,建立了底泥环保疏浚深度的判定方法。具体地,一方面,以比目标水质等级优一个等级的水质为上覆水,通过室内小试试验模拟自然环境中底泥中的污染物向上覆水的释放,更加接近实际工程需求;另一方面,根据小试试验与实际待疏浚区域泥水的比例关系,计算出实际的底泥污染物释放总量,对比分析底泥污染物释放总量与水体纳污能力,当污染物释放总量超过了水体纳污能力使水质从比目标水质等级优一个等级的下降幅度大于从比目标水质等级优一个等级到目标水质等级的等级差时判定清淤,以此为依据判定环保疏浚深度更加科学合理。

附图说明

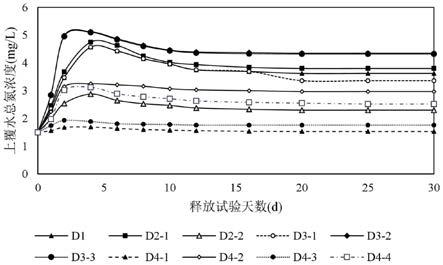

31.图1为实施例1河道各个断面分层底泥总氮静态释放平衡浓度变化图;

32.图2为实施例1河道各个断面分层底泥总磷静态释放平衡浓度变化图;

33.图3为实施例2河道各个断面分层底泥总氮静态释放平衡浓度变化图;

34.图4为实施例2河道各个断面分层底泥总磷静态释放平衡浓度变化图。

具体实施方式

35.下面结合实施例具体介绍本发明实质性内容,但并不以此限定本发明的保护范围。

36.实施例1:本实施例以某条城市河道为例进行说明,该河道功能区目标水质为

ⅴ

类水,河道长度为1990m,宽度为15m,平均水深1.5m。

37.步骤一,确定待疏浚工程区域相应水体的水功能区划目标水质的指标浓度

38.根据《地表水环境质量标准》(gb 3838

‑

2002)中规定的

ⅴ

类水总氮、总磷含量标准,该河道水功能区划目标水质指标中的总氮浓度为2.0mg/l,总磷浓度为0.4mg/l。

39.步骤二,计算待疏浚工程区域从比目标水质优一个等级(即ⅳ类)限值到目标水质等级(即

ⅴ

类)限值的氮、磷纳污量w

cn

和w

cp

40.根据目标水质等级总氮、总磷限值和比目标水质优一个等级的总氮、总磷限值,得到:c

1n

=2.0mg/l;c

2n

=1.5mg/l;c

1p

=0.4mg/l;c

2p

=0.3mg/l,v=1990*15*1.5=44775m3。带入公式得到:

41.w

cn

=(c

1n

‑

c

2n

)

×

v=22387.5g

42.w

cp

=(c

1p

‑

c

2p

)

×

v=4477.5g

43.步骤三:对待疏浚工程区域污染底泥布点采集柱状样品,将泥柱分层切割后置于静态释放试验装置中

44.对该河道从一端开始在50m、500m、1000m、1950m处设定四个取样断面,在每个断面的中部用原位柱状采样器采集1个泥柱,分别记为编号d1、d2、d3、d4,采集柱状泥样后,去除上覆水,读取四个泥柱厚度分别为19cm、31cm、47cm、58cm。按照约15cm为一层,d1仅一层;d2分为两层,且0~15cm泥样记为d2

‑

1,15~31cm泥样记为d2

‑

2;同理,d3分为3层,0~15cm泥样记为d3

‑

1,15~30cm泥样记为d3

‑

2,30~47cm记为d3

‑

3;d4分为4层,0~15cm泥样记为d4

‑

1,15~30cm泥样记为d4

‑

2,30~45cm记为d4

‑

3,45~58cm泥样记为d4

‑

4。

45.步骤四:根据比目标水质优一个等级的氮、磷限值配制水样,将水样置于分层泥样上在常温条件下开展静态释放试验,直至上覆水中的氮、磷浓度基本稳定,计算底泥中氮、

和d3

‑

3中,w

n

>w

cn

,则上述编号所代表区域的该层底泥中总氮对目标水质具有一定的影响,其余组w

n

≤w

cn

;d3

‑

1中,w

p

≥w

cp

,表示d3区域表层15cm底泥中总磷对目标水质有一定的影响,其余组w

p

≤w

cp

,则对目标水质无影响。

63.根据上述计算和对比结果,判定该河道d1区域、d2区域表层15cm、d3区域底泥污染物对目标水质具有一定影响,当河道水质达到v类水时,底泥中污染物的持续释放会使水质下降至劣

ⅴ

类水,建议清除。

64.实施例2:以某段河道为例,该河段功能区目标水质为ⅳ类水,河段长度为1000m,宽度为23m,平均水深1.4m。

65.步骤一,确定待疏浚工程区域相应水体的水功能区划目标水质的指标浓度

66.根据《地表水环境质量标准》(gb 3838

‑

2002)中规定的ⅳ类水总氮、总磷含量标准,该河道水功能区划目标水质指标中的总氮浓度为1.5mg/l,总磷浓度为0.3mg/l。

67.步骤二,计算待疏浚工程区域从比目标水质优一个等级(即ⅲ类)限值到目标水质等级限值的氮、磷纳污量w

cn

和w

cp

68.根据目标水质等级总氮、总磷限值和比目标水质优一个等级的总氮、总磷限值,得到:c

1n

=1.5mg/l;c

2n

=1.0mg/l;c

1p

=0.3mg/l;c

2p

=0.2mg/l,v=1000*23*1.4=32200m3。带入公式得到:

69.w

cn

=(c

1n

‑

c

2n

)

×

v=16100g

70.w

cp

=(c

1p

‑

c

2p

)

×

v=3220g

71.步骤三,待疏浚工程区域污染底泥布点采集柱状样品,将泥柱分层切割后分别编号并置于静态释放试验装置中

72.对该河道从一端开始在300m、600m处设定两个取样断面,在每个断面的中部用原位柱状采样器采集1个泥柱,分别记为编号d5、d6,采集柱状泥样后,去除上覆水,读取两个泥柱厚度分别为53cm、39cm。按照约15cm为一层,d5分三层,0~15cm泥样记为d5

‑

1,15~30cm泥样记为d5

‑

2,30~53cm记为d5

‑

3;d6分为两层,且0~15cm泥样记为d6

‑

1,15~39cm泥样记为d6

‑

2。

73.步骤四:根据比目标水质优一个等级的氮、磷限值配制水样,将水样置于分层泥样上在常温条件下开展静态释放试验,直至上覆水中的氮、磷浓度基本稳定,计算底泥中氮、磷单位面积释放量q

n

和q

p

74.按照比该河道功能区划目标水质优一个等级的总氮和总磷浓度限值进行配制,即配制总氮浓度为1.0mg/l、总磷浓度为0.2mg/l的溶液作为试验用上覆水。

75.对上述十组泥样分别放置在直径为9cm的有机玻璃柱中开展静态释放试验,将配置好的水样以虹吸法缓慢注入各组泥样上方作为上覆水,上覆水厚度约50cm,试验在20~25℃室内条件下进行。设定采集上覆水时间间隔为1d、2d、3d、4d、5d、6d、7d、9d、12d、30d,采用注射器或虹吸法采集距底泥表层约5cm处的水样并测定tn和tp浓度,每次取完样后补充试验水样至原刻度。每组试验持续30天,当测定的上覆水中污染物浓度达到平衡时停止试验,以最后一次测定的tn和tp浓度作为最终平衡浓度c

n

和c

p

。记录结果如表4和图3、4所示:

76.表4五组泥样静态释放试验结果统计表

[0077][0078]

通过静态释放试验得到的tn和tp的平衡浓度,以及装置静态释放试验装置截面积s0=0.0063585m2,h

试

=0.5m带入公式:

[0079]

q

n

=(c

n

‑

c

2n

)

×

h

试

[0080]

q

p

=(c

p

‑

c

2p

)

×

h

试

[0081]

得到各组泥样tn和tp的单位面积释放量,如表5所示:

[0082]

表5五组泥样tn和tp的单位面积释放量计算结果统计表

[0083][0084]

注:表5中负数表明底泥中氮、磷没有向上覆水释放,反而吸附水中的氮、磷。

[0085]

步骤五:根据现场实际水体的面积和水量,基于各层底泥单位面积释放量q

n

和q

p

计算各层底泥在实际水体中的氮、磷释放总量w

n

和w

p

[0086]

结果如表6所示:

[0087]

表6底泥污染物释放总量与纳污量对比分析表

[0088][0089]

步骤六:将底泥的氮、磷释放总量与纳污量相比较,若w

n

>w

cn

或w

p

>w

cp

,则该层底泥需要清淤,直至找到w

n

≤w

cn

或w

p

≤w

cp

的泥层深度,即为环保清淤深度限值

[0090]

根据底泥污染物释放量计算结果与相应的纳污量对比可知,分层底泥d5和d6区域中,w

n

>w

cn

,表示d5和d6区域的底泥中总氮对目标水质具有一定的影响,其余组w

n

≤w

cn

;d6区域中,w

p

≥w

cp

,表示d6区域底泥中总磷对目标水质有一定的影响,d5组w

p

≤w

cp

,则对目标水质无影响。

[0091]

根据上述计算和对比结果,判定该河道d5区域表层53cm、d6区域表层39cm底泥中污染物对目标水质具有一定影响,当河道水质达到iv类水时,底泥中污染物的持续释放会使水质下降至

ⅴ

类水,建议清除。

[0092]

上述实施例的作用在于具体介绍本发明的实质性内容,但本领域技术人员应当知道,不应将本发明的保护范围局限于该具体实施例。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1