一种四应变缝隙四电阻栅式薄膜应变传感器及其制备方法

1.本发明涉及薄膜应变传感器,具体是一种四应变缝隙四电阻栅式薄膜应变传感器及其制备方法。

背景技术:

2.目前,在众多类型的应变传感器中,薄膜应变传感器因其具有体积小、读取电路简单、价格低廉等优点,而被广泛应用于切削加工中的切削力测量。然而在现有技术条件下,薄膜应变传感器由于自身敏感结构的限制,在应用于低应变或微应变测量环境时存在应变偏小、灵敏度和线性度偏低的问题,由此影响切削力测量的精度和可靠性。基于此,有必要发明一种四应变缝隙四电阻栅式薄膜应变传感器及其制备方法,以解决现有薄膜应变传感器在应用于低应变或微应变测量环境时应变偏小、灵敏度和线性度偏低的问题。

技术实现要素:

3.本发明为了解决现有薄膜应变传感器在应用于低应变或微应变测量环境时应变偏小、灵敏度和线性度偏低的问题,提供了一种四应变缝隙四电阻栅式薄膜应变传感器及其制备方法。

4.本发明是采用如下技术方案实现的:一种四应变缝隙四电阻栅式薄膜应变传感器,包括h形金属基底、矩形过渡膜层、矩形绝缘膜层、四个镍铬薄膜电阻栅;其中,矩形过渡膜层沉积于h形金属基底的上表面中部;矩形绝缘膜层沉积于矩形过渡膜层的上表面,且矩形绝缘膜层的表面贯通开设有四道呈十字形分布的应变缝隙;四道应变缝隙的首端均封闭;四道应变缝隙的尾端一一对应地贯通矩形绝缘膜层的四个端面中部;四个镍铬薄膜电阻栅均沉积于矩形绝缘膜层的上表面,且四个镍铬薄膜电阻栅呈十字形分布;四个镍铬薄膜电阻栅一一对应地位于四道应变缝隙的上方,且四个镍铬薄膜电阻栅通过导线共同连接构成惠斯通电桥电路。

5.一种四应变缝隙四电阻栅式薄膜应变传感器的制备方法(该方法用于制备本发明所述的一种四应变缝隙四电阻栅式薄膜应变传感器),该方法是采用如下步骤实现的:步骤一:分别制作金属掩膜版a和金属掩膜版b;所述金属掩膜版a包括矩形版体a;矩形版体a的下表面边缘延伸设置有两个呈前后对称分布的条形定位凸台a;矩形版体a的表面中部贯通开设有矩形窗口;矩形窗口的四个壁面中部各延伸设置有一根悬臂梁,且四根悬臂梁呈十字形分布;所述金属掩膜版b包括矩形版体b;矩形版体b的下表面边缘延伸设置有两个呈前后对称分布的条形定位凸台b;矩形版体b的表面中部贯通开设有四个呈十字形分布的条形窗口;步骤二:选取h形金属基底,并对h形金属基底进行清洗;步骤三:在h形金属基底的上表面中部沉积矩形过渡膜层,由此得到双层复合结构;

步骤四:将金属掩膜版a置于双层复合结构的上方,一方面使得两个条形定位凸台a分别镶嵌于h形金属基底的两个豁口内,另一方面使得矩形过渡膜层通过矩形窗口暴露出来;然后,在矩形过渡膜层的上表面沉积矩形绝缘膜层,由此得到三层复合结构;在沉积过程中,由于四根悬臂梁的遮挡,使得矩形绝缘膜层的表面形成四道呈十字形分布的应变缝隙;步骤五:将金属掩膜版a从三层复合结构的上方移走,使得四道应变缝隙暴露出来;步骤六:将金属掩膜版b置于三层复合结构的上方,一方面使得两个条形定位凸台b分别镶嵌于h形金属基底的两个豁口内,另一方面使得四道应变缝隙一一对应地通过四个条形窗口暴露出来;然后,在四道应变缝隙内一一对应地沉积四个条形牺牲膜层,由此得到带有牺牲膜层的三层复合结构;步骤七:将金属掩膜版b从带有牺牲膜层的三层复合结构的上方移走,使得四个条形牺牲膜层暴露出来;步骤八:在矩形绝缘膜层的上表面和四个条形牺牲膜层的上表面沉积镍铬敏感膜层,并采用光刻工艺和离子束刻蚀工艺将镍铬敏感膜层刻蚀成为四个镍铬薄膜电阻栅;步骤九:采用湿法刻蚀工艺去除四个条形牺牲膜层,由此制得一种四应变缝隙四电阻栅式薄膜应变传感器。

6.工作时,惠斯通电桥电路通过信号处理模块与pc机连接。具体工作过程如下:在进行切削加工时,切削力传递至h形金属基底,使得h形金属基底发生变形,由此使得矩形过渡膜层、矩形绝缘膜层、四道应变缝隙、四个镍铬薄膜电阻栅均发生变形,从而使得四个镍铬薄膜电阻栅的电阻值均发生改变。此时,由于四个镍铬薄膜电阻栅的电阻值均发生改变,使得惠斯通电桥电路处于非平衡状态,惠斯通电桥电路由此输出电压信号。惠斯通电桥电路输出的电压信号经信号处理模块进行处理后传输至pc机,pc机根据接收到的电压信号即可实时获取切削加工中的切削力信息。

7.基于上述过程,与现有薄膜应变传感器相比,本发明所述的一种四应变缝隙四电阻栅式薄膜应变传感器通过采用全新的四应变缝隙四电阻栅式敏感结构,实现了在小面积内产生应力集中区域,由此能够有效阻止应变能量耗散,从而能够在应用于低应变或微应变测量环境时有效增大应变、有效提高灵敏度和线性度,进而有效保证了切削力测量的精度和可靠性。

8.本发明有效解决了现有薄膜应变传感器在应用于低应变或微应变测量环境时应变偏小、灵敏度和线性度偏低的问题,适用于切削加工中的切削力测量。

附图说明

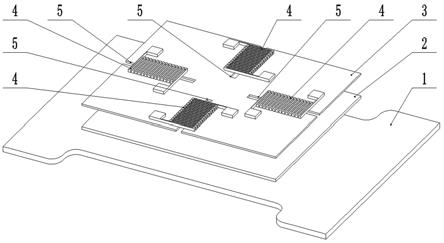

9.图1是本发明的结构爆炸图。

10.图2是本发明中金属掩膜版a的结构示意图一。

11.图3是本发明中金属掩膜版a的结构示意图二。

12.图4是本发明中金属掩膜版b的结构示意图一。

13.图5是本发明中金属掩膜版b的结构示意图二。

14.图6是本发明中步骤三的示意图。

15.图7是本发明中步骤四的示意图。

16.图8是本发明中步骤五的示意图。

17.图9是本发明中步骤六的示意图。

18.图10是本发明中步骤七的示意图。

19.图11是本发明中步骤八的示意图。

20.图12是本发明中步骤九的示意图。

21.图中:1-h形金属基底,2-矩形过渡膜层,3-矩形绝缘膜层,4-镍铬薄膜电阻栅,5-应变缝隙,601-矩形版体a,602-条形定位凸台a,603-矩形窗口,604-悬臂梁,701-矩形版体b,702-条形定位凸台b,703-条形窗口,8-条形牺牲膜层。

具体实施方式

22.一种四应变缝隙四电阻栅式薄膜应变传感器,包括h形金属基底1、矩形过渡膜层2、矩形绝缘膜层3、四个镍铬薄膜电阻栅4;其中,矩形过渡膜层2沉积于h形金属基底1的上表面中部;矩形绝缘膜层3沉积于矩形过渡膜层2的上表面,且矩形绝缘膜层3的表面贯通开设有四道呈十字形分布的应变缝隙5;四道应变缝隙5的首端均封闭;四道应变缝隙5的尾端一一对应地贯通矩形绝缘膜层3的四个端面中部;四个镍铬薄膜电阻栅4均沉积于矩形绝缘膜层3的上表面,且四个镍铬薄膜电阻栅4呈十字形分布;四个镍铬薄膜电阻栅4一一对应地位于四道应变缝隙5的上方,且四个镍铬薄膜电阻栅4通过导线共同连接构成惠斯通电桥电路。

23.h形金属基底1采用304不锈钢或铜或铝制成,其厚度为0.5mm~1mm;矩形过渡膜层2采用氮化钛或氮化铝或氧化铝制成,其厚度为500nm~800nm;矩形绝缘膜层3采用氮化硅或二氧化硅制成,其厚度为200nm~300nm;四个镍铬薄膜电阻栅4的厚度均为800nm~1000nm。

24.每个镍铬薄膜电阻栅4均包括二十九根长栅和二十八根短栅;每根长栅的长度均为4mm、宽度均为0.1mm、电阻值均为55ω;每根短栅的长度均为0.4mm、宽度均为0.4mm、电阻值均为1.375ω。

25.一种四应变缝隙四电阻栅式薄膜应变传感器的制备方法(该方法用于制备本发明所述的一种四应变缝隙四电阻栅式薄膜应变传感器),该方法是采用如下步骤实现的:步骤一:分别制作金属掩膜版a和金属掩膜版b;所述金属掩膜版a包括矩形版体a601;矩形版体a601的下表面边缘延伸设置有两个呈前后对称分布的条形定位凸台a602;矩形版体a601的表面中部贯通开设有矩形窗口603;矩形窗口603的四个壁面中部各延伸设置有一根悬臂梁604,且四根悬臂梁604呈十字形分布;所述金属掩膜版b包括矩形版体b701;矩形版体b701的下表面边缘延伸设置有两个呈前后对称分布的条形定位凸台b702;矩形版体b701的表面中部贯通开设有四个呈十字形分布的条形窗口703;步骤二:选取h形金属基底1,并对h形金属基底1进行清洗;步骤三:在h形金属基底1的上表面中部沉积矩形过渡膜层2,由此得到双层复合结

构;步骤四:将金属掩膜版a置于双层复合结构的上方,一方面使得两个条形定位凸台a602分别镶嵌于h形金属基底1的两个豁口内,另一方面使得矩形过渡膜层2通过矩形窗口603暴露出来;然后,在矩形过渡膜层2的上表面沉积矩形绝缘膜层3,由此得到三层复合结构;在沉积过程中,由于四根悬臂梁604的遮挡,使得矩形绝缘膜层3的表面形成四道呈十字形分布的应变缝隙5;步骤五:将金属掩膜版a从三层复合结构的上方移走,使得四道应变缝隙5暴露出来;步骤六:将金属掩膜版b置于三层复合结构的上方,一方面使得两个条形定位凸台b702分别镶嵌于h形金属基底1的两个豁口内,另一方面使得四道应变缝隙5一一对应地通过四个条形窗口703暴露出来;然后,在四道应变缝隙5内一一对应地沉积四个条形牺牲膜层8,由此得到带有牺牲膜层的三层复合结构;步骤七:将金属掩膜版b从带有牺牲膜层的三层复合结构的上方移走,使得四个条形牺牲膜层8暴露出来;步骤八:在矩形绝缘膜层3的上表面和四个条形牺牲膜层8的上表面沉积镍铬敏感膜层,并采用光刻工艺和离子束刻蚀工艺将镍铬敏感膜层刻蚀成为四个镍铬薄膜电阻栅4;步骤九:采用湿法刻蚀工艺去除四个条形牺牲膜层8,由此制得一种四应变缝隙四电阻栅式薄膜应变传感器。

26.金属掩膜版a的厚度、金属掩膜版b的厚度均为1mm~2mm;四个条形牺牲膜层8均采用锡或硅或铝制成,其厚度均为200nm~300nm;镍铬敏感膜层的厚度为800nm~1000nm。

27.虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这些仅是举例说明,本发明的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员在不背离本发明的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式作出多种变更或修改,但这些变更和修改均落入本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1