落锤式弯沉测量装置的制作方法

1.本实用新型涉及弯沉测量领域中的落锤式弯沉测量装置。

背景技术:

2.落锤式弯沉仪(简称fwd)产生于上世纪70年代初,它模拟汽车荷载对路面施加瞬时冲击作用,得到路面瞬时变形情况,其测量结果比较精确,且信息量大。与传统的贝克曼梁测力弯沉相比,具有使用方便、快速、安全、节省人力、模拟实际情况施加动态荷载,适用于长距离、连续测定的特点。

3.现有的落锤式弯沉仪包括底盘、行走机构、落锤机构和微机控制系统,行走机构包括转动装配于底盘上的四个行走轮,落锤机构包括加载系统和位移传感器,微机控制系统包括控制和数据采集处理部分。其工作原理是,把一定质量的落锤提升至一定高度,当行走机构行驶至指定位置受,下放承载板,承载板与地面接触,落锤自由落下,落锤的力量通过承载板传递给路面,从而对路面施加脉冲荷载,导致路面表面产生瞬时变形,分布于距测点不同距离的位移传感器检测到路面的形变,经过计算获得在动态荷载作用下产生的动态弯沉及弯盆。

4.现有的这种落锤式弯沉测量装置存在以下问题:在对一个路段进行弯沉测量时,需要选取多个测量点,即落锤式弯沉仪移动一段距离后就需要下放承载板,落锤落下冲击,因此每个测量点的测量效率关系到整个路段的测量效率,而由于现有技术中每次冲击前都要下放承载板,下放承载板的过程会影响检测效率,同时上下移动的承载板也会导致整个装置的结构更加复杂。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供一种落锤式弯沉测量装置,以解决现有技术中需要下放承载板而影响弯沉检测效率的技术问题。

6.为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案如下:

7.一种落锤式弯沉测量装置, 包括底盘,底盘上设置有行走机构和落锤机构,落锤机构包括机构架、落锤及驱动落锤向上移动的落锤驱动机构,行走机构包括左右间隔布置的左侧行走带和右侧行走带,左侧行走带、右侧行走带均包括上侧行走带部分和下侧行走带部分,左侧行走带和/或右侧行走带的下侧行走带部分上侧设置有传力端头,传力端头用于与左侧行走带和/或右侧行走带的下侧行走带部分上端滚动接触配合或滑动接触配合,机构架的下端穿过左侧行走带、右侧行走带之间的间隙与所述传力端头传动连接。

8.传力端头通过固定于所述机构架的底部而实现与机构架传递连接,底盘上设置有用于驱动机构架上下移动的机构架驱动机构,机构架沿上下方向导向移动装配于底盘上。

9.所述机构架驱动机构为设置于底盘与机构架之间的凸轮驱动机构。

10.左侧行走带、右侧行走带为履带或齿形带。

11.行走机构还包括分别与左侧行走带、右侧行走带相连的前侧行走轮和后侧行走

轮,落锤式弯沉测量装置还包括长度沿左右方向延伸的横梁,横梁位于前侧行走轮和后侧行走轮之间,底盘上设置有驱动横梁上下移动的横梁驱动机构,横梁上沿其长度方向间隔设置有多个位移传感器。

12.机构架的底部包括前后布置的前侧竖梁和后侧竖梁,前侧竖梁、后侧竖梁的上端通过连接纵梁连接,前侧竖梁、后侧竖梁和连接纵梁构成门形框架,横梁穿过所述门形框架,传力端头的中心设有位移传感器穿孔,其中一个位移传感器穿设于所述位移传感器穿孔中。

13.本实用新型的有益效果为:本实用新型与现有技术中的主要改进在于,行走机构采用左右间隔布置的左侧行走带和右侧行走带,这样在对相应路段进行弯沉值检测时,传力端头可以始终保持与左侧行走带和/或右侧行走带的下侧行走带部分上端接触滚动配合或接触滑动配合,落锤提升后,落锤下落,作用力直接经机构架、传力端头和对应行走带传递给路面,实现对路面的脉冲冲击,与对应传力带接触滚动配合或接触滑动配合的传力端头不影响对应行走带的行走,相比现有技术,不需要每次下放承载板,因此解决了现有技术中因下放承载板而影响弯沉检测效率的技术问题。

附图说明

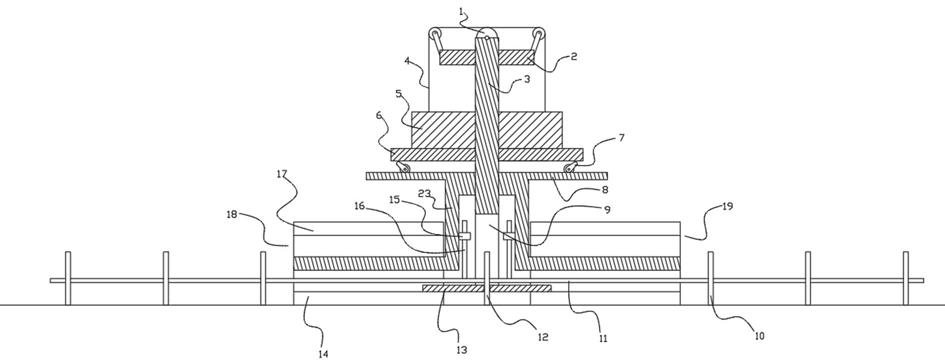

14.图1是本实用新型中落锤式弯沉测量装置的实施例1的结构示意图;

15.图2是图1中左侧行走带与前侧行走轮和后侧行走轮的配合示意图;

16.图3是图1中机构架与传动端头的配合示意图;

17.图4是本实用新型中落锤式弯沉测量装置的实施例2的结构示意图。

具体实施方式

18.本实用新型中落锤式弯沉测量装置的实施例1如图1~3所示:包括底盘23,底盘23上设置有行走机构和落锤机构,底盘为金属材质,行走机构包括左右间隔布置的左侧行走带18和右侧行走带19,本实用新型中,左侧行走带18、右侧行走带19为复合齿形带,行走带包括上侧行走带部分17和下侧行走带部分14,行走机构还包括分别与左侧行走带、右侧行走带相连的前侧行走轮20和后侧行走轮21,前侧行走轮20、后侧行走轮21与对应行走带咬合传动,前侧行走轮为由动力机构驱动的主动轮。

19.落锤机构包括沿上下方向导向移动装配于底盘上的机构架,机构架包括竖向导向杆3,竖向导向杆上固定有承力托盘6,竖向导向杆的顶部固定有驱动托盘2,竖向导向杆上于承力托盘与驱动托盘之间导向移动装配有落锤5,驱动托盘上设置有与落锤传动连接以提升落锤的落锤驱动机构,本实施例中,落锤驱动机构包括卷筒1,卷筒上缠绕有与落锤相连的提升绳4。

20.底盘上设置有用于驱动机构架上下移动的机构架驱动机构,底盘上设置有位于承力托盘下侧的支撑托盘8,机构架驱动机构为凸轮驱动机构,凸轮驱动机构包括转动装配于支撑托盘上的驱动凸轮7,驱动凸轮由对应的电机驱动,通过驱动凸轮的旋转可以小幅度的对机构架进行升降,旋转驱动凸轮7,驱动凸轮可以将承力托盘及机构架顶至高位,翻倒驱动凸轮,机构架落于低位。

21.机构架还包括位于竖向导向杆底部的门形框架9,门形框架9包括前侧竖梁30、后

侧竖梁31和连接于前侧竖梁、后侧竖梁顶部的连接纵梁32,连接纵梁32固定于竖向导向杆3的底部。门形框架的底部固定有传力端头13,即传力端头固定于前侧竖梁和后侧竖梁的底部,传力端头为板状结构,传力端头13的底部与左侧行走带、右侧行走带的下侧行走带部分14上端接触滑动配合。当落锤自由下落冲击承力托盘时,承力托盘受到的冲击力通过竖向导向杆、门形框架传递给传力端头,进而经下侧行走带部分传递给路面,实现对路面的冲击,使路面产生变形。

22.落锤式弯沉测量装置还包括长度沿左右方向延伸的横梁11,横梁位于前侧行走轮和后侧行走轮之间,底盘上设置有驱动横梁上下移动的横梁驱动机构,横梁驱动机构包括横梁驱动电机和丝杠丝母机构,横梁驱动电机与丝杠丝母机构中的丝母15传动连接,丝杠丝母机构中的丝杠16底部与横梁11固定连接,这样当丝母转动时,丝杠可以上下移动,从而带动横梁上下移动。横梁上沿其长度方向间隔设置有多个位移传感器10,其中一个位移传感器为中心位移传感器12,中心位移传感器位于弯沉盆的中心位置,传力端头13的中心设有位移传感器穿孔,中心位移传感器穿设于位移传感器穿孔中,其余的位移传感器对称分布于横梁的左右两侧。

23.在没有行驶至待测路段时,横梁驱动机构提升横梁高度,避免位移传感器对行走机构的行走造成影响;机构架驱动机构带动机构架处于高位,此时传力端头与左侧行走带、右侧行走带的下侧行走带部分上端不接触,传力端头不会产生磨损。当行驶至待测路段上,落锤驱动机构将落锤提升至高位,机构架驱动机构的驱动凸轮翻转,机构架下落至低位,传力端头与左侧行走带、右侧行走带的下侧行走带部分接触且滑动配合,落锤落下冲击机构架,机构架将冲击力传递给传力端头,冲击力经左侧行走带、右侧行走带的下侧行走带部分传递给路面,从而使得路面形成弯盆,中心位移传感器可以测量受冲击位置中心的弯盆值,而其他位置的位移传感器则不仅可以检测到对应位置的路面下沉量,而且可以判断对应位置的路面是否有塌陷危险,因为当路面有塌陷风险时,其受到冲击后,所显示出的弯盆数据就会发生非常态变化,简单点说,如果一个位置的路面有塌陷风险,则该位置的路面下侧的路基的松实度就会有问题,在受到冲击后,就会产生较大的弯沉变形,比如说常态的弯沉变形是弯沉盆中心位置的弯沉量最大,这个弯沉量随着离中心位置越远,弯沉量会越来越小,本实用新型中通过多个位移传感器的设置,如果检测到一个位置的弯沉量比靠近中心位置的弯沉量还要大,则说明该处的路基有问题。在一个检测点,弯沉测量结束后,将落锤重新提升至高位,机构架的高度不需要调整,传力端头始终保持与左侧行走带、右侧行走带的下侧行走带部分接触且滑动配合,落锤式弯沉测量装置移动到下一测量点时,落锤可以直接下落来进行弯沉测量,传力端头和对应的行走带一起构成了现有技术中的承载板,省去了下放承载板的过程,大大提高了路段的弯沉测量效率。

24.在本实用新型的其它实施例中,传力端头的底部还可以具有滚动体,比如说滚动轴承,此时传力端头可以与左侧行走带、右侧行走带的下侧行走带部分上端滚动接触配合;当然左侧行走带、右侧行走带还可以是履带;行走机构还可以是随动式行走机构,使用时通过一个拖车带着落锤式弯沉测量装置移动;传力端头上还可以设置液压式的测力传感器。

25.一种落锤式弯沉测量装置的实施例2,实施例2与实施例1不同的是,本落锤式弯沉测量装置可以应用于水下,即水底面的弯沉测量,底盘上于落锤的外围罩设有密封罩40,密封罩的上端连接有通气管41,具体的,密封罩的底部位于支撑托盘的下侧。使用时,行走机

构行驶在水面以下,密封罩通过通气管与外部大气相通,这落锤5的工作环境仍为空气环境,落锤5自由落体时不受水体阻力的影响,可以正常的冲击,冲击力通过机构架、传力端头和对应的行走带传递给水底,以对水底面的弯沉进行测量。本实施例中的落锤式弯沉测量装置可以应用于南水北调的水底面弯沉测量。

26.最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1