一种电化学三极管生物传感器

1.本实用新型涉及生物与医疗检测设备技术领域,具体涉及一种电化学三极管生物传感器。

背景技术:

2.生物/医疗电化学三极管传感器是一种用电化学原理测定病毒、病变、生物分子等的器件。电化学三极管传感器已经获得了广泛的研究,并且已有多种设计方案。

3.目前常见的电化学三极管传感器是电化学三极管的源/漏电极、活性层以及栅极均浸没在同一个电解质(pbs)腔体中,一次性使用器件需要废弃所有部分。然而,高精度传感器的传导部分(活性层与源/漏电极)的加工成本并不一定很低,且pbs电解质器件的灵敏度有限,这主要受限于pbs内的离子浓度与种类。同时,整个器件的生物兼容性与高跨导很难兼有。

技术实现要素:

4.为解决现有的电化学三极管传感器一次性使用浪费严重,且整个传感器的生物兼容性及高跨导难以兼有的问题,本实用新型提供了一种电化学三极管生物传感器,具体为可局部一次性使用、兼有良好生物兼容性及高跨导的电化学三极管生物传感器。

5.本实用新型的目的通过如下技术方案实现。

6.一种电化学三极管生物传感器,包括检测腔体以及传导腔体;

7.所述检测腔体与所述传导腔体之间相互独立分离,且所述检测腔体与所述传导腔体之间可实现检测电连接。

8.在优选的实施例中,所述检测腔体上包括有栅电极以及第一连接电极;

9.所述栅电极与所述第一连接电极相互独立设置,且均局部浸没于电解质i中。

10.在更优选的实施例中,所述第一连接电极的非浸没于所述电解质i中的外露部分上设置有第一连接引出端。

11.进一步优选的,所述第一连接引出端设计为易于连接与断开的引出连接端,包括按扣、插头、插孔或夹具。

12.在更优选的实施例中,所述栅电极的可浸没于所述电解质i的部分上设置有栅极处理层。在栅电极的表面上设置栅极处理层,可获得较大的表面积与催化特性。

13.在更优选的实施例中,所述栅电极为导体材料、半导体材料、薄膜材料、纳米材料或多孔材料,材质包括金属、导电氧化物、导电聚合物、半导体、石墨或石墨烯。

14.进一步的,所述金属包括pt(铂)、au(金)或ag(银)。

15.在更优选的实施例中,所述第一连接电极的材质包括au(金)或ag(银)。

16.在更优选的实施例中,所述电解质i为生物兼容的电解质,包括磷酸盐溶液(pbs)或水溶液,成分包括酶、抗体、纳米探针等添加物。

17.在更优选的实施例中,上述任一项所述的电化学三极管生物传感器,所述栅电极

以及所述第一连接电极均成型在第一衬底上;所述第一衬底上扣合有检测容器;所述检测容器扣合在所述第一衬底上并对所述栅电极以及所述第一连接电极均进行局部覆盖;所述电解质i盛载在所述检测容器内。

18.在更优选的实施例中,所述第一衬底为刚性材料或柔性材料,材质包括玻璃、陶瓷、纸张或塑料。进一步优选包括聚酰亚胺(polyimade)、聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)、聚对苯二甲酸类(pet)或聚萘二甲酸乙二醇酯(pen)。

19.在优选的实施例中,所述传导腔体包括源电极、漏电极以及第二连接电极;

20.所述源电极、漏电极以及第二连接电极相互独立设置,且均局部浸没于电解质ⅱ中;所述源电极与所述漏电极之间设置有三极管活性层,所述三极管活性层浸没于所述电解质ⅱ中。

21.在更优选的实施例中,所述第二连接电极的非浸没于所述电解质ⅱ中的外露部分上设置有第二连接引出端。

22.进一步优选的,所述第二连接引出端设计为易于连接与断开的引出连接端,包括按扣、插头、插孔或夹具。

23.在更优选的实施例中,所述第二连接电极的材质包括au(金)或ag(银)。

24.在更优选的实施例中,所述三极管活性层为有机电化学三极管或无机电化学三极管,活性材质包括聚合物或小分子的有机导体、有机半导体、无机导体或无机半导体。

25.在更优选的实施例中,所述电解质ⅱ为可实现三极管高跨导的电解质,包括各种浓度的有机盐溶液、无机盐溶液,形态可为胶体或固体,包括nacl水溶液、kcl水溶液、磷酸盐缓冲液(pbs)。

26.在更优选的实施例中,上述任一项所述的电化学三极管生物传感器,所述源电极、漏电极以及第二连接电极均成型在第二衬底上;所述第二衬底上扣合有传导容器;所述传导容器扣合在所述第二衬底上并对所述源电极、漏电极以及第二连接电极均进行局部覆盖,对所述三极管活性层进行完全覆盖;所述电解质ⅱ灌注在所述传导容器内。

27.在更优选的实施例中,所述第二衬底为刚性材料或柔性材料,材质包括玻璃、陶瓷、纸张或塑料。进一步优选包括聚酰亚胺(polyimade)、聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)、聚对苯二甲酸类(pet)或聚萘二甲酸乙二醇酯(pen)。

28.在优选的实施例中,所述传导腔体与所述检测腔体之间设置有可实现电连接通断的电连接开关。

29.制备所述的电化学三极管生物传感器,包括如下步骤:

30.s1、在第一衬底上沉积并加工栅电极以及第一连接电极;对所述栅电极的局部表面进行处理,形成栅极处理层;在所述第一连接电极上加工第一连接引出端;

31.s2、粘合检测容器与所述第一衬底,且使所述检测容器对所述栅电极以及所述第一连接电极均进行局部覆盖,对所述栅极处理层进行完全覆盖,第一连接引出端外露于所述检测容器外,得到检测腔体;

32.s3、在第二衬底上沉积并加工相互独立的源电极、漏电极以及第二连接电极,在所述源电极与所述漏电极之间沉积并加工三极管活性层;在所述第二连接电极上加工第二连接引出端;

33.s4、粘合传导容器与所述第二衬底,且使所述传导容器对所述源电极、漏电极以及

第二连接电极均进行局部覆盖,对所述三极管活性层进行完全覆盖,第二连接引出端外露于所述传导容器外;在所述传导容器内灌注电解质ii,密封,得到传导腔体;

34.s5、在所述第一连接引出端与所述第二连接引出端之间设置电连接开关,得到所述的电化学三极管生物传感器。

35.在优选的实施例中,s1中,采用包括纳米颗粒涂敷、3d打印或静电纺丝的手段将微/纳结构化的材料附着在栅电极上对所述栅电极的局部表面进行处理,从而形成栅极处理层。

36.与现有技术相比,本实用新型具有如下优点和有益效果:

37.本实用新型的电化学三极管生物传感器,具体为局部一次性应用的电化学生物传感器,传导腔体以及检测腔体为相互独立分离的设置,在每次检测使用后,只有检测腔体部分受到污染,检测腔体部分一次性使用并可丢弃,而整个传导腔体部分未受污染,仍可重复使用,从而使整体电化学三极管生物传感器的使用更经济。

38.此外,由于检测过程中,传导腔体部分中的电解质不受限制,具有高跨导和生物兼容性,在重复使用过程中仍具有较高灵敏度,经济性更高。且该电化学三极管生物传感器可实现快速制备,从而可实现大规模制备生产本实用新型的电化学三极管生物传感器。

附图说明

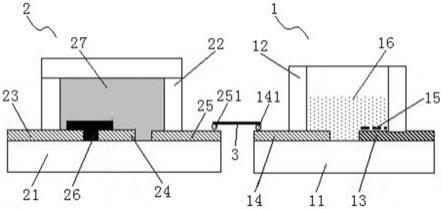

39.图1为具体实施例中本实用新型的电化学三极管生物传感器的剖视结构示意图;

40.图2为传导腔体的俯视结构示意图;

41.图3为具体实施例中本实用新型的电化学三极管生物传感器进行检测工作的结构示意图;

42.附图标注:1

‑

检测腔体,11

‑

第一衬底,12

‑

检测容器,13

‑

栅电极,14

‑

第一连接电极,141

‑

第一连接引出端,15

‑

栅电极处理层,16

‑

电解质i,2

‑

传导腔体,21

‑

第二衬底,22

‑

传导容器,23

‑

源电极,24

‑

漏电极,25

‑

第二连接电极,251

‑

第二连接引出端,26

‑

三极管活性层,27

‑

电解质ⅱ,3

‑

电连接开关。

具体实施方式

43.以下结合具体实施例对本实用新型的技术方案作进一步详细的描述,但本实用新型的保护范围及实施方式不限于此。本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。

44.并且,除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

45.本实用新型的电化学三极管生物传感器,请参见图1所示,包括检测腔体1以及传导腔体2。具体的,检测腔体1为检测的主要部位,传导腔体2可提供三极管传导作用;检测作业时,检测腔体1与传导腔体2之间形成三极管高跨导电连接,在检测腔体1的有效栅极电压发生变化时,将会使传导腔体2的活性层电流发生改变,从而实现检测信号输出,得出检测

结果。

46.其中,所述检测腔体1与所述传导腔体2之间相互独立分离,且所述检测腔体1与所述传导腔体2之间可实现检测电连接。即检测腔体1与传导腔体2为相互独立的整体部分,互不干扰,检测腔体1以及传导腔体2均具有独立的可替换性;在检测使用时,检测腔体1与传导腔体2则可进行组合使用,当实现电连接后即可进行完整的检测工作。

47.在图1示出的具体实施例中,基于检测过程中检测物环境液主要加入在检测腔体1内,不同的检测物环境液需要对应使用新的检测腔体1,因此选择设计检测腔体1为可替换,而传导腔体2可重复多次使用。如此,在每次检测使用后,只有检测腔体1受到污染,检测腔体1一次性使用并可丢弃,而整个传导腔体2未受污染,仍可重复使用,从而使整体电化学三极管生物传感器的使用更经济。

48.请再参见图1所示,在优选的实施例中,所述检测腔体1上包括有栅电极13以及第一连接电极14。可选的,所述栅电极13为导体材料、半导体材料、薄膜材料、纳米材料或多孔材料,材质包括金属、导电氧化物、导电聚合物、半导体、石墨或石墨烯;进一步的,所述金属包括pt(铂)、au(金)或ag(银)。而所述第一连接电极14的材质包括au(金)或ag(银),且选用cr为粘合层。如一个具体可选的实施例中,栅电极13为厚度100nm的pt,第一连接电极14为100nm的au,栅电极13和第一连接电极14的宽度均为2mm,长度均为10mm。

49.其中,所述栅电极13与所述第一连接电极14相互独立设置,且均局部浸没于电解质i16中。可选的实施例中,所述电解质i16为生物兼容的电解质,包括磷酸盐溶液(pbs)或水溶液,成分包括酶、抗体、纳米探针等添加物。

50.另外,所述栅电极13的可浸没于所述电解质i16的部分上设置有栅极处理层15。在栅电极13的表面上设置栅极处理层15,可获得较大的表面积与催化特性。

51.具体的,相互独立设置的栅电极13及第一连接电极14可设置为分立式或者分别独立的设置在衬底上。请再参见图1所示,示出的具体实施例中,所述栅电极13以及所述第一连接电极14均成型在第一衬底11上。可选的实施例中,所述第一衬底11为刚性材料或柔性材料,材质包括玻璃、陶瓷、纸张或塑料,进一步优选包括sio2/si玻璃、polyimade、pmma、pet或pen。

52.此外,在所述第一衬底11上扣合有检测容器12;而且,所述检测容器12扣合在所述第一衬底11上并对所述栅电极13以及所述第一连接电极14均进行局部覆盖,所述电解质i16盛载在所述检测容器12内,从而使栅电极13以及第一连接电极14均局部浸没于电解质i16中,并局部露出于检测容器12外。可选的,检测容器12的形状结构可根据需要进行设计,如一个具体可选的实施例中,检测容器12设计为直径及高度均为1厘米的圆筒结构。

53.进一步的,在所述第一连接电极14的非浸没于所述电解质i16中的外露部分上设置有第一连接引出端141。优选的,所述第一连接引出端141设计为易于连接与断开的引出连接端,包括按扣、插头、插孔或夹具。由第一连接引出端141的设置,可进一步设置使第一连接电极14与传导腔体2实现快速通断电的控制件,包括通断电开关等。

54.请参见图1所示,在优选的实施例中,所述传导腔体2包括源电极23、漏电极24以及第二连接电极25。在可选的实施例中,所述第二连接电极25的材质包括au(金)或ag(银),且选用cr为粘合层。

55.其中,所述源电极23、漏电极24以及第二连接电极25相互独立设置,且均局部浸没

于电解质ⅱ27中;而且,请参见图1和图2所示,在所述源电极23与所述漏电极24之间设置有三极管活性层26,所述三极管活性层26浸没于所述电解质ⅱ27中。

56.在可选的实施例中,所述三极管活性层26为有机电化学三极管或无机电化学三极管,活性材质包括聚合物或小分子的有机导体、有机半导体、无机导体或无机半导体;一个具体的实施例中,三极管活性层26的材质为pedot

‑

pss(聚3,4

‑

乙烯二氧噻吩与聚苯乙烯磺酸盐的聚合物);三极管活性层26的厚度根据实际检测需求进行设定,如设计厚度为100纳米。而所述电解质ⅱ27为任意的可实现三极管高跨导的电解质,包括各种浓度的有机盐溶液、无机盐溶液,形态可为胶体或固体,包括nacl水溶液、kcl水溶液、磷酸盐缓冲液(pbs)。

57.具体的,相互独立的源电极23、漏电极24以及第二连接电极25可设置为分立式或者分别独立的设置在衬底上。请再参见图1所示,具体示出的实施例中,所述源电极23、漏电极24以及第二连接电极25均成型在第二衬底21上;在更优选的实施例中,所述第二衬底21为刚性材料或柔性材料,材质包括玻璃、陶瓷、纸张或塑料,进一步优选包括polyimade、pmma、pet或pen。

58.如一个具体可选的实施例中,源电极23、漏电极24以及第二连接电极25的宽度均为2mm,长度均为10mm,其中,源电极和漏电极间的沟道宽度为100μm;且源电极23、漏电极24以及第二连接电极25均为100nm的au。

59.此外,在所述第二衬底21上扣合有传导容器22;所述传导容器22扣合在所述第二衬底21上并对所述源电极23、漏电极24以及第二连接电极25均进行局部覆盖,对所述三极管活性层26进行完全覆盖;所述电解质ⅱ27灌注在所述传导容器22内。其中,在电解质ⅱ27注入传导容器22内后,传导容器22的顶部封闭形成为密封的整体容器。

60.可选的,传导容器22的形状结构可根据需要进行设计,如一个具体可选的实施例中,传导容器22设计为直径及高度均为1厘米的圆筒结构。

61.进一步的,所述第二连接电极25的非浸没于所述电解质ⅱ27中的外露部分上设置有第二连接引出端251。优选的,所述第二连接引出端252设计为易于连接与断开的引出连接端,包括按扣、插头、插孔或夹具。由第二连接引出端151的设置,可进一步设置使第二连接电极15与检测腔体1实现快速通断电的控制件,包括通断电开关等。

62.请再参见图1所示,在优选的实施例中,所述传导腔体2与所述检测腔体1之间设置有可实现电连接通断的电连接开关3。具体的,电连接开关3的一端活动连接在第一连接引出端141或第二连接引出端151上,另一端为与第二连接引出端151或第一连接引出端141可实现通断连接;在图1具体示出的实施例中,电连接开关3的一端活动连接在第一连接引出端141上,另一端为与第二连接引出端151可实现通断连接,从而实现检测腔体1与传导腔体2之间的通断电快速控制。

63.实施例1

64.采用上述的电化学三极管生物传感器进行葡萄糖检测,具体的,采用的电解质i16为pbs+葡萄糖氧化酶(葡萄糖氧化酶的pbs溶液),采用的电解质ⅱ27为1m的kcl水溶液,并按照图3所示的连接方式将检测腔体1与传导腔体2进行连接。

65.其中,两个电压信号由两个吉时利2400源表提供,使源电极23与栅电极13之间形成偏压,并用其中的一个源表测量流经三极管活性层26的电流,用pc通过matlab软件监视电流随时间的变化。向检测腔体1内有秩序的滴入定量的葡萄糖pbs溶液,当发现有明显的

电流变化时,计算检测腔体1内葡萄糖的浓度,便得到器件的葡萄糖检测精度。所获得的器件的测量精度为10

‑

10

m,对应的电流变化为5μa(测量系统的噪声波动为约1μa)。

66.由于检测腔体1与传导腔体2相互独立,仅通过电连接开关3进行可通断的连接,在检测完毕后,检测腔体1即可丢弃,而传导腔体2可重复使用。

67.此外,本实用新型的电化学三极管生物传感器的制备,具体包括如下步骤:

68.s1、在第一衬底11上通过掩模版沉积并加工栅电极13以及第一连接电极14;对所述栅电极13的局部表面进行处理,形成栅极处理层15;在所述第一连接电极14上加工第一连接引出端141;

69.在优选的实施例中,采用包括纳米颗粒涂敷、3d打印或静电纺丝的手段将微/纳结构化的材料附着在栅电极上对所述栅电极13的局部表面进行处理,从而形成栅极处理层15。

70.s2、粘合检测容器12与所述第一衬底11,且使所述检测容器12对所述栅电极13以及所述第一连接电极14均进行局部覆盖,对所述栅极处理层15进行完全覆盖,第一连接引出端141外露于所述检测容器12外,得到检测腔体;

71.s3、在第二衬底21上通过掩模版沉积并加工相互独立的源电极23、漏电极24以及第二连接电极25,在所述源电极23与所述漏电极24之间沉积并加工三极管活性层26;具体的实施例中,将剪切好的胶带掩模黏附在衬底21上,胶带掩模可以暴露部分源电极23、漏电极24和沟道(胶带剪有2mm

×

4mm的窗口)。然后旋涂或刮涂pedot:pss(聚(3,4

‑

乙烯二氧噻吩)

‑

聚苯乙烯磺酸)悬浮液,80℃烘干样品5分钟,去掉胶带掩模,再进行140℃、1小时退火处理,即可形成三极管活性层26;在所述第二连接电极25上加工第二连接引出端251;

72.s4、粘合传导容器22与所述第二衬底21,且使所述传导容器22对所述源电极23、漏电极24以及第二连接电极25均进行局部覆盖,对所述三极管活性层26进行完全覆盖,第二连接引出端251外露于所述传导容器22外;在所述传导容器22内灌注电解质ii27,密封,得到传导腔体;

73.s5、在所述第一连接引出端141与所述第二连接引出端251之间设置电连接开关3,得到所述的电化学三极管生物传感器。

74.实施例2

75.利用上述的电化学三极管生物传感器进行尿酸检测。

76.具体的,采用的电解质i16为pbs。栅电极13为通过不锈钢掩模板磁控溅射制备的100nm厚度的pt薄膜,在pt电极表面用刮涂的办法制备氧化石墨烯薄膜(100nm)。进行热退火后,将涂有氧化石墨烯薄膜的栅电极侵入尿酸酶(uox)的pbs溶液中(4小时,4℃)使尿酸酶吸附在氧化石墨烯薄膜的表面;可选的,第一连接电极14可以与栅电极13同时制备,但无需氧化石墨烯处理;传导腔体2的制备仍采用上述实施例中的工艺,采用的电解质ⅱ27为1m的kcl水溶液,并按照图3所示的连接方式将检测腔体1与传导腔体2进行连接。

77.两个电压信号由两个吉时利2400源表提供,使源电极23与漏电极24及栅电极13之间形成偏压,并用其中的一个源表测量流经三极管活性层26的电流,用pc通过matlab软件监视电流随时间的变化。向检测腔体1内有秩序的滴入定量的尿酸pbs溶液,当发现有明显的电流变化时,计算检测腔体1内尿酸的浓度,便得到器件的尿酸检测精度。我们所得到的测量精度高于10

‑6m,对应的电流变化为5μa(测量系统的噪声波动为约1μa)。通过电连接开

关3进行可通断的连接,在检测完毕后,检测腔体1即可丢弃,而传导腔体2可重复使用。

78.以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,本说明书为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述。然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。而且,以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1