建筑膜结构在风荷载作用下的气动力测试系统

1.本实用新型涉及建筑膜结构技术领域,尤其涉及一种建筑膜结构在风荷载作用下的气动力测试系统。

背景技术:

2.随着建筑科学的快速发展,工程师对结构跨度的追求在不断提高,建筑结构也正朝着大跨度、轻质量的方向延伸,而与之相匹配的则是被誉为“21世纪建筑”的大跨度空间曲面建筑膜结构。作为服务民生的公共性、标志性大跨度建筑结构,曲面膜结构的学术价值与工程问题受到了全球各地学者的重视。在国内,国家大力发展与建设了大量的民生基础设施,而在这些基础设施中也有诸多建筑曲面膜结构的身影,如近几年的广场景观小品、歌剧院、大型体育场、会展中心以及机场航站楼等等,这些都体现了曲面膜结构在国内的蓬勃发展与应用。

3.大跨度空间曲面膜结构在国内外取得广泛应用的同时,其受外界强风、暴雨、冰雹等随机动力荷载作用也越加频繁,而膜结构由于其自身的特点,对这些荷载作用十分敏感,容易产生较大的振动变形。当膜面应力超过材料极限强度或者膜面变形超出使用功能要求时,膜面就会被撕裂或者结构失效。经过一些研究破坏实例发现膜结构破坏时当地风速均低于设计风速,这说明目前仅把风荷载简化的形式作用在结构上的设计思想和理论尚不能完全保证张拉薄膜结构的安全性。据张拉膜结构工程破坏经历和试验观测,发现风与膜结构之间的耦合气动失稳是导致膜结构破坏的一个重要因素,因此有必要对膜结构与风荷载的流固耦合效应进行研究。

4.对膜结构与风荷载的流固耦合效应进行深入研究的必要条件是要确定膜结构表面的气动力大小。目前尚没有相应的装置和技术可以准确测量膜结构膜面的气动力。

技术实现要素:

5.为解决上述技术问题,本实用新型的目的在于:提供一种方便快捷、测试精度高、适用范围广的建筑膜结构在风荷载作用下的气动力测试系统。

6.本实用新型所采取的技术方案是:

7.一种建筑膜结构在风荷载作用下的气动力测试系统,包括:

8.风室,所述风室的两个相对的侧面上分别设有进风口和出风口;

9.张拉机构,所述张拉机构设置于所述风室内,所述张拉机构包括骨架和四个张拉电机,所述骨架用于安装待测膜结构,四个所述张拉电机分别用于对所述待测膜结构的四个张拉边进行张拉并形成具有稳定预张力的膜面;

10.供风装置,所述供风装置设置在所述风室的进风口处,所述供风装置用于为所述风室提供稳定的风场;

11.风速探测装置,所述风速探测装置设置在所述风室的出风口处,所述风速探测装置用于采集所述风室的风速数据;

12.位移采集装置,所述位移采集装置位于所述风室外,并设置在所述待测膜结构的下方,所述位移采集装置用于采集所述膜面的位移数据;

13.控制模块,所述张拉电机、所述供风装置、所述风速探测装置以及所述位移采集装置均与所述控制模块连接。

14.进一步,所述骨架包括水平支撑部和四个竖直支撑部,四个所述竖直支撑部的底端均固定在所述水平支撑部上,四个所述竖直支撑部的顶端分别用于固定所述待测膜结构的四个角。

15.进一步,所述张拉机构还包括四个夹持装置,四个所述夹持装置分别用于夹持所述待测膜结构的四个张拉边,四个所述张拉电机的推拉杆分别与四个所述夹持装置固定连接,所述张拉电机用于通过推拉杆驱动对应的夹持装置移动,使得所述夹持装置对所述待测膜结构进行张拉并形成具有稳定预张力的膜面。

16.进一步,所述夹持装置包括上夹板和下夹板,所述上夹板可拆卸地连接于所述下夹板,所述待测膜结构的张拉边置于所述上夹板与所述下夹板之间,所述张拉电机的推拉杆与对应的夹持装置的下夹板固定连接。

17.进一步,所述供风装置包括风机和导流罩,所述风机的出口通过所述导流罩与所述风室的进风口连通,所述风机还与所述控制模块连接。

18.进一步,所述风速探测装置为风速仪。

19.进一步,所述位移采集装置包括多个激光位移传感器,所述待测膜结构上均匀设置有多个测点,所述激光位移传感器一一对应设置于所述测点的正下方,所述激光位移传感器与所述控制模块连接。

20.进一步,所述风室为有机玻璃风室。

21.本实用新型的有益效果是:本实用新型的气动力测试系统结构简单,降低了建筑膜结构在风荷载作用下气动力测试的成本,且便于操作;本实用新型的操作过程方便快捷,通过获取风室待测膜结构在风室中的位移数据,再结合风室的风速数据以及空气密度数据、膜结构内侧风压数据,可以计算得到待测膜结构在风荷载作用下的气动力数据,从而可以对建筑膜结构与风荷载的流固耦合效应进行深入研究,为建筑膜结构的抗风设计提供理论基础,在保证高测试精度的同时适用范围更广。

附图说明

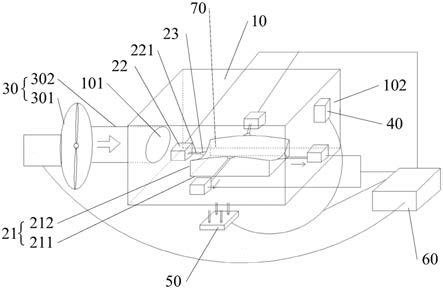

22.图1为本实用新型实施例提供的一种建筑膜结构在风荷载作用下的气动力测试系统的结构示意图;

23.图2为本实用新型实施例提供的一种建筑膜结构在风荷载作用下的气动力测试系统的信号连接图;

24.图3为本实用新型实施例提供的鞍形膜结构的参数示意图。

25.附图标记:

26.10、风室;101、进风口;102、出风口;21、骨架;211、水平支撑部;212、竖直支撑部;22、张拉电机;221、推拉杆;23、夹持装置;30、供风装置;301、风机;302、导流罩; 40、风速探测装置;50、位移采集装置;60、控制模块;70、待测膜结构。

具体实施方式

27.下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。

28.参照图1和2,本实用新型实施例提供了一种建筑膜结构在风荷载作用下的气动力测试系统,包括:

29.风室10,风室10的两个相对的侧面上分别设有进风口101和出风口102;

30.张拉机构,张拉机构设置于风室10内,张拉机构包括骨架21和四个张拉电机22,骨架 21用于安装待测膜结构70,四个张拉电机22分别用于对待测膜结构70的四个张拉边进行张拉并形成具有稳定预张力的膜面;

31.供风装置30,供风装置30设置在风室10的进风口101处,供风装置30用于为风室10 提供稳定的风场;

32.风速探测装置40,风速探测装置40设置在风室10的出风口102处,风速探测装置40 用于采集风室10的风速数据;

33.位移采集装置50,位移采集装置50位于风室10外,并设置在待测膜结构70的下方,位移采集装置50用于采集膜面的位移数据;

34.控制模块60,张拉电机22、供风装置30、风速探测装置40以及位移采集装置50均与控制模块60连接。

35.如图1所示为本实用新型实施例提供的一种建筑膜结构在风荷载作用下的气动力测试系统的结构示意图,图1中控制模块60与张拉电机22、供风装置30、风速探测装置40以及位移采集装置50均通过电线连接,可以理解的是,图1所示连接方式仅为本实用新型的一种实施方式,控制模块60与张拉电机22、供风装置30、风速探测装置40以及位移采集装置50 之间可以是有线通信连接也可以是无线通信连接。

36.如图2所示为本实用新型实施例提供的一种建筑膜结构在风荷载作用下的气动力测试系统的信号连接图,控制模块60用于下发控制指令对张拉电机22、供风装置30、风速探测装置40以及位移采集装置50进行控制,并接受风速探测装置40和位移采集装置50采集的数据进行后续处理。

37.具体地,本实用新型实施例在测试时通过骨架21对待测膜结构70进行固定,通过张拉电机22对待测膜结构70的四个张拉边进行张拉并形成具有稳定预张力的膜面,通过供风装置30为风室10提供稳定的风场,通过风速探测装置40实时获取风室10的风速数据,通过位移采集装置50实时获取膜面的位移数据,并根据位移数据得到位移时程曲线,进而根据位移时程曲线和待测膜结构70的初始参数确定膜结构曲面函数,然后根据风速数据、膜结构曲面函数以及预先获取的空气密度数据、膜结构内侧风压数据计算得到待测膜结构70在风荷载作用下的气动力数据。本实用新型实施例结构简单,降低了建筑膜结构在风荷载作用下气动力测试的成本,且便于操作;可以对建筑膜结构与风荷载的流固耦合效应进行深入研究,为建筑膜结构的抗风设计提供理论基础,在保证高测试精度的同时适用范围更广。

38.参照图1,进一步作为可选的实施方式,骨架21包括水平支撑部211和四个竖直支

撑部 212,四个竖直支撑部212的底端均固定在水平支撑部211上,四个竖直支撑部212的顶端分别用于固定待测膜结构70的四个角。

39.具体地,骨架21可采用钢骨架,按所需要求由水平支撑部211和竖直支撑部212两部分构成,将待测膜结构70的四个角固定在竖直支撑部212的顶端。本实用新型实施例中,风室 10留有前端的进风口101和后端的出风口102,使得风室10中的风场均匀、稳定、不堵塞;将待测膜结构70安装在骨架21上时,需要使待测膜结构70的迎风面正对风室10的入风口,以保证试验过程中膜结构迎风面所受风方向为水平方向。

40.可选地,本实用新型实施例的骨架21的材料选用表面光滑不带肋钢筋,尺寸可根据实际模型膜面边界支撑等比缩小确定。

41.参照图1,进一步作为可选的实施方式,张拉机构还包括四个夹持装置23,四个夹持装置23分别用于夹持待测膜结构70的四个张拉边,四个张拉电机22的推拉杆221分别与四个夹持装置23固定连接,张拉电机22用于通过推拉杆221驱动对应的夹持装置23移动,使得夹持装置23对待测膜结构70进行张拉并形成具有稳定预张力的膜面。

42.具体地,本实用新型实施例在固定好待测膜结构70的四个角和四条张拉边后,通过控制模块60控制四个张拉电机22同时运作,保证每个方向上的张拉同时进行,尽可能的减小待测膜结构70在张拉时的不稳定,保证测量的稳定性。待测膜结构70张拉完成后,开始启动风速探测装置40和位移采集装置50,然后再启动供风装置30,并记录不同时刻下膜面上不同测点的位移数据。

43.进一步作为可选的实施方式,夹持装置23包括上夹板和下夹板,上夹板可拆卸地连接于下夹板,待测膜结构70的张拉边置于上夹板与下夹板之间,张拉电机22的推拉杆221与对应的夹持装置23的下夹板固定连接。

44.具体地,本实用新型实施例通过上下夹板的设置可以更加方便地对待测膜结构70进行固定和更换;通过张拉电机22的推拉杆221带动下夹板移动,从而可以实现对待测膜结构70 的张拉。

45.参照图1,进一步作为可选的实施方式,供风装置30包括风机301和导流罩302,风机 301的出口通过导流罩302与风室10的进风口101连通,风机301还与控制模块60连接。

46.具体地,本实用新型实施例通过控制模块60控制风机301运转,风机301通过扇叶转动产生气流,并由导流罩302将风机301出口与风室10的进风口101相连接形成密闭的稳定风场,为后续测试提供所需的风场。

47.进一步作为可选的实施方式,风速探测装置40为风速仪。

48.具体地,风速仪的传感器固定在膜面靠近出风口102的一端的上方。

49.进一步作为可选的实施方式,位移采集装置50包括多个激光位移传感器,待测膜结构 70上均匀设置有多个测点,激光位移传感器一一对应设置于测点的正下方,激光位移传感器与控制模块60连接。

50.具体地,将待测膜结构70按尺寸要求进行裁剪,标记上所需测点,通过张拉结构安装待侧膜结构后,在每一个测点下设置一个激光位移传感器,使激光头发出激光正对着预先标记的各个测点,监测并记录膜面各个测点的位移时程数据,从而可以对膜面上各个位置的测点进行气动力计算。

51.进一步作为可选的实施方式,风室10为有机玻璃风室。

52.具体地,风室10主体由透明有机玻璃制成,整个风室10外围与上下底板均为透明,便于测试过程中进行观察调整。

53.可选地,控制模块60由控制开关和信号处理系统构成,控制开关通过电线或无线通信与张拉电机22、供风装置30、风速探测装置40以及位移采集装置50连接,以实现对各个部件的控制,信号处理系统对风速探测装置40采集的实时风速、位移采集装置50采集的膜面位移进行相关处理,计算出待测膜结构70的气动力数据。

54.本实用新型实施例的控制模块60集成了各个控制开关和相关信号收集、处理,便于测试过程中的操作、统计、调整,大大提高了测试的效率避免造成不必要的人员增加、时间经费损耗。

55.本实用新型实施例测量建筑膜结构在风荷载作用下的气动力是建立在实际工程基础上的,其基本原理是:制作实际膜结构的等比缩小模型(即待测膜结构)放入预先设计制作的等比缩小风室中并固定,风室设有风速探测装置,同时在风室进风口处接入风机,通过安置在膜面正下方的位移采集装置测量膜面上各个测点的实时位移并导出其位移时程曲线和相应的数据,后续通过计算得到待测膜结构的气动力数据。

56.下面对本实用新型实施例的基本原理和计算过程进行推导说明。本实用新型实施例的待测膜结构的理论结构模型为鞍形膜结构。膜材为弹性材料,密度为ρ0,厚度为h,四边简支,如图3所示为本实用新型实施例提供的鞍形膜结构的参数示意图,其正交方向x和y是杨氏模量不同的两个主纤维方向,分别为e1、e2,x和y方向膜的长度分别为a和b,x和y轴上的中跨拱分别为f

x

和fy,x和y方向上的预张力分别以n

ox

和n

oy

表示。

57.本实用新型实施例的气动力推导基于理想不可压缩流体非定常流动的伯努利方程、扁壳无矩理论以及大挠度扁壳理论。

58.假设来流为沿x方向的理想势流,则气动力p2可根据理想不可压缩流体非定常流动的伯努利方程得:

[0059][0060]

其中,ρ为空气密度,ф为速度势函数,v

x

、vy、vz分别为x、y、z三个方向的速度分量。

[0061]

由能量守恒公式均匀来流总能量为:

[0062][0063]

当来流遇到薄膜结构阻碍后产生了扰动速度,将上面两个方程化简得到气动力p2为:

[0064][0065]

其中,ф’为扰动速度势函数,p

∞

为结构内侧气压。

[0066]

扰动速度势函数为:

[0067]

[0068][0069]

最终得膜结构表面的气动力表达式为:

[0070][0071]

式中,ρ为空气密度,v为风速(由风机提供),z为膜结构曲面函数,将由后续内容给出。

[0072]

由扁壳无矩理论和大挠度扁壳理论,推导得到膜结构的动力平衡方程与相容方程分别为:

[0073][0074][0075]

根据bubnov-galerkin方法,可得到位移函数w(x,y,t)解的形式为:

[0076][0077]

其中,t(t)是关于时间的函数,与wi(x,y)分别为:

[0078]

t(t)=fsinωt

[0079][0080]

其中,f为待测膜结构的振幅(可通过激光位移传感器测得),ω为待测膜结构的振动频率,(m,n)为待测膜结构的自振模态。

[0081]

ω结构的振动频率与振幅f和自振模态(m,n)有关,计算方程为:

[0082][0083][0084][0085][0086][0087]

[0088][0089]

其中,积分区域ra为{-a≤x≤0,0≤y≤b},积分区域s为{0≤x≤a,0≤y≤b}。

[0090]

得到膜面位移函数后便可计算得到膜结构曲面函数z,膜结构曲面函数可表示为鞍形膜结构初始曲面函数与膜面位移函数的叠加:

[0091]

z=zo+w(x,y,t)

[0092][0093][0094]

将膜结构曲面函数z代入气动力表达式,化简展开得到:

[0095][0096]

需要说明的是,为了简化公式,公式中∑∑表示

[0097]

以试验膜结构大小为a

×

b=1.2m

×

1.2m的薄膜结构为例。薄膜厚度为h=0.5mm,空气密度ρ=1.293kg/m3,薄膜材料密度ρ0=1.175

×

103kg/m2,x、y方向上的弹性模量分别为e1=800mpa、 e2=800mpa,初始预张力n

0x

=8kn、n

0y

=8kn,风速v=20m/s,振型模态取m=n=1,矢高fy=0.1m,结构内侧气压p

∞

=1.01

×

105n/m2,观测点坐标为(0.6,0.6),在t=5s的时刻测得某一测点振幅 f=1mm。经过matlab编写的相应程序计算可得该测点的气动力p2=101.06kpa。

[0098]

可以理解的是,在上述具体示例中,为了便于计算对相关公式做了简化处理,和实际数值会存在出入,仅用于对本实用新型实施例的测试原理和相关公式进行解释说明,并不构成对本实用新型的限制,具体计算过程及相应的matlab程序在此不做赘述。

[0099]

本实用新型实施例提供了一种方便快捷、测试精度高、适用范围广的用于测量建筑膜结构在风荷载作用下的气动力的系统。与现有技术进行比较,本实用新型实施例具有如下优点:

[0100]

1)本实用新型实施例的测试系统结构简单,装置的制作成本较低,大幅度节约了试验经费。

[0101]

2)本实用新型实施例的测试过程简单,不需要有太多的理论基础和额外学习过多的操作,试验过程中所涉及人员较少,避免造成资源浪费。

[0102]

3)本实用新型实施例测量精度较高,能较好的反映建筑膜材在实际工程中的客观规律,且在测量过程中不需要直接接触膜材,能有效的保护试验器材,从而达到多次、反复

试验的目的。

[0103]

在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0104]

在本实用新型的描述中,若干的含义是一个或者多个,多个的含义是两个以上,大于、小于、超过等理解为不包括本数,以上、以下、以内等理解为包括本数。如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。

[0105]

在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0106]

在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0107]

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0108]

以上对本实用新型的较佳实施例进行了具体说明,但本实用新型并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可做作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本技术权利要求所限定的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1