拱形隧道主动支护承载结构模型试验系统及试验方法与流程

1.本发明涉及隧道工程试验技术,具体涉及拱形隧道主动支护承载结构模型试验系统及试验方法。

背景技术:

2.近年来,随着交通/水利等基础设施修建过程中各类地质条件复杂、空间跨度大、断面形状不规则、大埋深高应力的隧道工程大量涌现,大变形、岩爆等灾害问题凸显,以拱架+喷射砼为主体的传统被动支护体系在日益复杂的工程灾害防治中常常显得“力不从心”。在此情景下,伴随着隧道业界对“主动支护”技术认知的不断深入,以预应力锚杆(索)为主体的主动支护体系得到了初步应用,并取得了一定的支护效果,如京张高铁路八达岭长城站大跨段、杭州万松岭大跨市政隧道、锦屏2级水电站引水隧洞工程、苍岭特长公路隧道等。

3.但总体而言,“主动支护”技术在交通/水工领域的应用尚处于初期阶段,对以预应力锚固构件为核心的主动支护技术的研究鲜有涉及,对主动支护技术作用机制与承载机理、设计理论与方法等诸多关键技术问题的研究亟待增强,而上述研究正是“主动支护”技术应用推广的坚实基础。故此,紧密结合近年来我国大量地下工程建设中所必须面对和解决的重大技术问题—支护理念的转变和支护体系的改进问题,对以预应力锚固系统为核心载体的主动支护技术作用机理及其承载理论等核心问题开展深入研究,从而为川藏铁路、滇中引水隧洞等一系列高烈度、高难度的重大工程建设提供理论支撑和技术储备,就具有重要的现实意义。

4.然而,受限于现场工程环境复杂、可重复性差、测量方法受限等诸多因素,现场试验往往难以在此类复杂隧道地下工程中取得理想的研究效果。在此情景下,室内承载模型试验研究就成了深入探寻主动支护的支护作用机理和承载理论的重要途径。然而,遗憾的是,现行常规矩行模型承载试验装置难以满足复杂隧道工程中的主动支护研究需求,具体而言主要有三方面问题:其一,无法模拟拱形隧道的“围岩—支护”结构;其二,无法按照研究需要定制支护结构体系、断面尺寸形式、围岩结构性状和复杂的荷载工况;其三,测量手段单一,难以多元化的描述围岩和支护体系的变形受力。故此,为准确获取主动支护下围岩的力学性能和承载能力、支护结构承载特性、荷载转移分配规律等关键研究内容,提出一种可模拟预应力主动支护的拱形隧道承载结构模型试验系统及其试验方法成为必由之路。

5.所述的拱形隧道承载结构模型试验系统及其试验方法,主要可用于研究以下关键技术问题:(1)探明预应力主动支护作用下围岩力学性能与承载能力的演变规律,揭示隧道工程中以预应力锚固支护为核心的主动支护技术作用机理与承载机制;(2)探明主-被动联合支护体系承载过程中各支护构件的力学特性与围岩荷载转移分配规律,揭示主-被动组合支护模式下围岩-结构协同承载机理。上述关键研究,将为以主动支护为理念的支护结构体系在交通/水工隧洞工程中的应用提供理论及技术支持,极大推动我国地下工程领域中支护设计理论与技术工艺的进步,实现预应力“主动支护”作用下隧道洞室稳定、衬砌结构

安全与节约工程造价等多重并举的目的,进而助力川藏铁路、滇中引水工程等一系列地质条件复杂、施工难度艰巨的重大工程建设,促进我国隧道工程长期以来广泛采用的“全被动”支护向主动支护的转型升级。

技术实现要素:

6.为了至少克服现有技术中的上述不足,本技术的目的在于提供拱形隧道主动支护承载结构模型试验系统及试验方法。

7.第一方面,本技术实施例提供了拱形隧道主动支护承载结构模型试验系统,包括:

8.模型箱,被配置为提供模型试验加载反力和约束;

9.模块化承载板,被配置于所述模型箱内;

10.加载装置,被配置为连接所述模块化承载板的顶部和所述模型箱的内顶部,并可向所述模块化承载板的顶部加载;

11.带孔底板,被配置于所述模块化承载板和所述模型箱的内底部之间,且所述带孔底板和所述模块化承载板之间形成模型岩土体空间,所述带孔底板和所述模型箱的内底部之间形成模拟开挖空间;

12.所述带孔底板上还设置有用于对所述模型岩土体空间内模型围岩体进行主动支护的孔洞。

13.现有技术中,当需要进行隧道相关模型试验时,往往需要从头搭建地层、支护等体系,这样使得试验参数需要一次性确定,不易进行更改,并且难以重复利用;同时,对于主动支护试验模拟来说,需要调整工况对应的支护情况以获取复杂地址条件下合理的施工参数和地层响应,这使得现有技术更加难以适应主动支护试验模拟。现有技术中,申请号为201410064016.9的中国专利公开了一种大型拱式柔性均布加载隧道支护模型试验系统及方法,包括:反力墙模型、拱式试验架、数据采集及液压控制装置和数据终端;所述反力墙模型浇筑于预先开挖好的坑槽内,拱式试验架与反力墙模型连接,数据终端通过数据采集及液压控制装置控制拱式试验架;所述拱式试验架包括布置在不同方向的若干柔性均布加载装置,所述若干柔性均布加载装置与钢筋混凝土反力墙模型连接。其采用了典型的隧道试验模拟方案,其只能施加均布荷载,并且无法施做主动支护的相关结构。

14.本技术实施例实施时,模型箱为整体的支撑结构,可以在保护整个模型试验的同时提供对模型加载的反力和对其他部件及模型本身的约束;本技术实施例中所采用的模块化承载板所述的模块化是指可以通过模块化方式进行组装的承载板,其优点在于可以根据试验需求与加载装置共同提供轴向均匀、轴向非均匀、径向均匀、径向非均匀、环向均匀和环向非均匀等多种荷载,充分的适应复杂隧道条件下的加载需求,模拟更加真实的力学场条件。

15.在本技术实施例中,加载装置是以模型箱作为反力条件向模块化承载板加载的设备,其可以采用液压、气压等各种设备进行加载,本技术实施例在此不多做限定。而为了进行主动支护模拟,本技术实施例还提供了带孔底板,带孔底板的主要作用在于为模型岩土体空间中的模型围岩体提供完全固定前的支撑,同时通过带孔底板上的孔洞模拟锚杆和/锚索的作用以及预应力张拉;相比于现有技术中先做衬砌模型再做土体回填的试验方式,本技术实施例可以在衬砌施做前完成土体搭建,再进行支护结构相关内容的施做,更接近

真实施工现场的荷载释放过程。本技术实施例通过主动加载的过程对围岩应力进行准确的模拟,并且通过带孔底板实现锚杆和/或锚索的安装和预应力加载,更真实的模拟了施工现场的主动支护过程;通过模型围岩体和锚固系统支护参数的合理设置,研究不同碎石粒径、缓倾岩层、围岩级别、断面形状尺寸等条件下预应力大小、锚杆间距、垫板形状与尺寸等锚固参数变化时的承载性能,试验中针对杆体受力、岩土体内围压与极限承载能力等特征进行测试,研究预应力锚固体系中预应力、锚杆间距、垫板形状与尺寸等参数对岩土体承载性能的影响,剖析不同岩土体中合理的锚固系统支护参数,阐述预应力支护的效用性,揭示预应力支护的作用机理与承载规律。

16.在一种可能的实现方式中,所述模型箱包括基座和设置于所述基座的托梁;

17.所述模块化承载板和所述带孔底板均设置于所述基座上;

18.所述加载装置设置于所述托梁上,且所述加载装置的动力输出端连接于所述模块化承载板的顶部。

19.在一种可能的实现方式中,所述基座上设置有多组间距不同且沿模型轴向的支撑槽;

20.所述支撑槽用于支撑所述模块化承载板和/或所述带孔底板的底部。

21.在一种可能的实现方式中,所述托梁沿模型轴向设置有多个导轨,且所述加载装置活动设置于所述导轨上;

22.所述模块化承载板包括多个沿模型环向设置的子承载板;

23.当进行模型试验时,所述子承载板与所述加载装置根据目标加载条件耦合设置,并向模型岩土体空间内的模型围岩体施加沿轴向和/或环向的非均布加载。

24.在一种可能的实现方式中,所述加载装置包括依次连接的角度调节机构、刚性顶举件和垫片;

25.所述角度调节机构活动设置于所述导轨上,并调节所述刚性顶举件的加载角度;

26.所述刚性顶举件通过所述垫片向所述模块化承载板加载。

27.第二方面,本技术实施例提供了拱形隧道主动支护承载结构模型试验方法,包括:

28.获取目标隧道的地质数据和施工数据;

29.根据所述施工数据计算锚索和/或锚杆的参数作为第一施工参数,并根据所述第一施工参数中的间距参数选择对应孔洞间距的带孔底板;

30.将选定的所述带孔底板装载于所述模型箱内,并在所述孔洞朝向所述模块化承载板一侧安装垫板;

31.将锚索和/或锚杆穿过所述孔洞深入所述模型岩土体空间预设长度,并在所述垫板上安装夹具固定锚索和/或锚杆;

32.根据所述地质数据在所述模型岩土体空间内配置模型围岩体;

33.将锚索和/或锚杆锚固于所述模型围岩体,并对锚索和/或锚杆施加预应力;

34.所述模型围岩体稳定后拆除所述带孔底板;

35.根据预设工况进行试验获取模型围岩体的试验数据作为第一试验数据,并获取支护结构的试验数据作为第二试验数据;所述支护结构包括锚索和/或锚杆;

36.根据所述第一试验数据和所述第二试验数据进行试验分析。

37.在一种可能的实现方式中,当所述预设工况为纯预应力锚固体系支护的承载试验

时,根据预设工况进行试验包括:

38.拆除所述带孔底板后,记录未加载状态下所述模型围岩体的受力变形情况作为第一受力变形数据,并记录未加载状态下支护结构的受力变形情况作为第二受力变形数据;

39.通过加载装置对所述模块化承载板加载,并记录所述模型围岩体的受力变形情况作为第三受力变形数据,记录支护结构的受力变形情况作为第四受力变形数据;

40.根据所述第一受力变形数据和所述第三受力变形数据生成所述第一试验数据,并根据所述第二受力变形数据和所述第四受力变形数据生成所述第二试验数据。

41.在一种可能的实现方式中,当所述预设工况为主-被动联合支护体系的承载试验时,根据预设工况进行试验包括:

42.拆除所述带孔底板后,根据所述施工数据在所述模型围岩体上铺设初期支护和二衬;

43.记录未加载状态下所述模型围岩体的受力变形情况作为第一受力变形数据,并记录未加载状态下支护结构的受力变形情况作为第二受力变形数据;所述支护结构还包括初期支护和二衬;

44.通过加载装置对所述模块化承载板加载,并记录所述模型围岩体的受力变形情况作为第三受力变形数据,记录支护结构的受力变形情况作为第四受力变形数据;

45.根据所述第一受力变形数据和所述第三受力变形数据生成所述第一试验数据,并根据所述第二受力变形数据和所述第四受力变形数据生成所述第二试验数据。

46.在一种可能的实现方式中,当所述预设工况为不同锚固形式下的锚固体系承载试验时,根据预设工况进行试验包括:

47.拆除所述带孔底板后,记录未加载状态下所述模型围岩体的受力变形情况作为第一受力变形数据,并记录未加载状态下支护结构的受力变形情况作为第二受力变形数据;

48.通过加载装置对所述模块化承载板加载,并记录所述模型围岩体的受力变形情况作为第三受力变形数据,记录支护结构的受力变形情况作为第四受力变形数据;

49.改变所述支护结构中锚索和/或锚杆的锚固形式再次加载,并记录所述模型围岩体的受力变形情况作为第五受力变形数据,记录支护结构的受力变形情况作为第六受力变形数据;所述锚固形式为树脂锚固、注浆锚固、机械式锚固、混合式锚固、端锚、半锚和全锚中的至少一种;

50.根据所述第一受力变形数据、所述第三受力变形数据和所述第五受力变形数据生成所述第一试验数据,并根据所述第二受力变形数据、所述第四受力变形数据和所述第六受力变形数据生成所述第二试验数据。

51.在一种可能的实现方式中,根据预设工况进行试验时,加载过程包括:

52.根据所述地质数据计算围岩应力,并根据所述围岩应力计算加载参数;

53.根据所述加载参数调整所述加载装置在所述模块化承载板上的加载方向、加载部位和荷载值,并进行加载。

54.本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

55.本发明拱形隧道主动支护承载结构模型试验系统及试验方法,通过主动加载的过程对围岩应力进行准确的模拟,并且通过带孔底板实现锚杆和/或锚索的安装和预应力加载,更真实的模拟了施工现场的主动支护过程;通过模型围岩体和锚固系统支护参数的合

理设置,研究不同碎石粒径、缓倾岩层、围岩级别、断面形状尺寸等条件下预应力大小、锚杆间距、垫板形状与尺寸等锚固参数变化时的承载性能,试验中针对杆体受力、岩土体内围压与极限承载能力等特征进行测试,研究预应力锚固体系中预应力、锚杆间距、垫板形状与尺寸等参数对岩土体承载性能的影响,剖析不同岩土体中合理的锚固系统支护参数,阐述预应力支护的效用性,揭示预应力支护的作用机理与承载规律,并探明主-被动联合支护体系承载过程中各支护构件的力学特性与围岩荷载转移分配规律,揭示主-被动组合支护模式下围岩-结构协同承载机理。

附图说明

56.此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本技术的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:

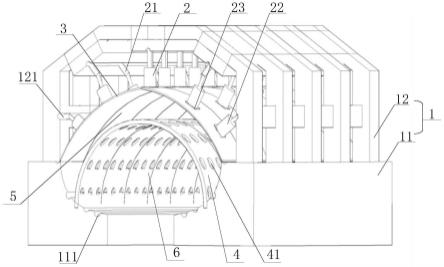

57.图1为本技术实施例结构示意图;

58.图2为本技术实施例带孔底板结构示意图;

59.图3为本技术实施例锚索锚杆穿过孔洞示意图;

60.图4为本技术实施例模型岩土体配置示意图;

61.图5为本技术实施例初期支护和二衬铺设示意图。

62.附图中标记及对应的零部件名称:

63.1-模型箱,2-加载装置,3-模块化承载板,4-带孔底板,5-模型岩土体空间,6-模拟开挖空间,11-基座,12-托梁,41-孔洞,21-角度调节机构,22-刚性顶举件,23-垫片,121-导轨,111-支撑槽。

具体实施方式

64.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,应当理解,本技术中附图仅起到说明和描述的目的,并不用于限定本技术的保护范围。另外,应当理解,示意性的附图并未按实物比例绘制。本技术中使用的流程图示出了根据本技术实施例的一些实施例实现的操作。应该理解,流程图的操作可以不按顺序实现,没有逻辑的上下文关系的步骤可以反转顺序或者同时实施。此外,本领域技术人员在本技术内容的指引下,可以向流程图添加一个或多个其它操作,也可以从流程图中移除一个或多个操作。

65.另外,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本技术实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本技术的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本技术的范围,而是仅仅表示本技术的选定实施例。基于本技术的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其它实施例,都属于本技术保护的范围。

66.为了便于对上述的拱形隧道主动支护承载结构模型试验系统进行阐述,请结合参考图1和图2,提供了本发明实施例所公开的拱形隧道主动支护承载结构模型试验系统的结构示意图,包括:

67.模型箱,被配置为提供模型试验加载反力和约束;

68.模块化承载板,被配置于所述模型箱内;

69.加载装置,被配置为连接所述模块化承载板的顶部和所述模型箱的内顶部,并可向所述模块化承载板的顶部加载;

70.带孔底板,被配置于所述模块化承载板和所述模型箱的内底部之间,且所述带孔底板和所述模块化承载板之间形成模型岩土体空间,所述带孔底板和所述模型箱的内底部之间形成模拟开挖空间;

71.所述带孔底板上还设置有用于对所述模型岩土体空间内模型围岩体进行主动支护的孔洞。

72.现有技术中,当需要进行隧道相关模型试验时,往往需要从头搭建地层、支护等体系,这样使得试验参数需要一次性确定,不易进行更改,并且难以重复利用;同时,对于主动支护试验模拟来说,需要调整工况对应的支护情况以获取复杂地址条件下合理的施工参数和地层响应,这使得现有技术更加难以适应主动支护试验模拟。现有技术中,申请号为201410064016.9的中国专利公开了一种大型拱式柔性均布加载隧道支护模型试验系统及方法,包括:反力墙模型、拱式试验架、数据采集及液压控制装置和数据终端;所述反力墙模型浇筑于预先开挖好的坑槽内,拱式试验架与反力墙模型连接,数据终端通过数据采集及液压控制装置控制拱式试验架;所述拱式试验架包括布置在不同方向的若干柔性均布加载装置,所述若干柔性均布加载装置与钢筋混凝土反力墙模型连接。其采用了典型的隧道试验模拟方案,其只能施加均布荷载,并且无法施做主动支护的相关结构。

73.本技术实施例实施时,模型箱为整体的支撑结构,可以在保护整个模型试验的同时提供对模型加载的反力和对其他部件及模型本身的约束;本技术实施例中所采用的模块化承载板所述的模块化是指可以通过模块化方式进行拼接组装的承载板,其优点在于可以根据试验需求与加载装置共同提供轴向均匀、轴向非均匀、径向均匀、径向非均匀、环向均匀和环向非均匀等多种荷载,充分的适应复杂隧道条件下的加载需求,模拟更加真实的力学场条件。

74.在本技术实施例中,加载装置是以模型箱作为反力条件向模块化承载板加载的设备,其可以采用液压、气压等各种设备进行加载,本技术实施例在此不多做限定。而为了进行主动支护模拟,请参阅图2,本技术实施例还提供了带孔底板,带孔底板的主要作用在于为模型岩土体空间中的模型围岩体提供完全固定前的支撑,同时通过带孔底板上的孔洞模拟锚杆和/锚索的作用以及预应力张拉;相比于现有技术中先做衬砌模型再做土体回填的试验方式,本技术实施例可以在衬砌施做前完成土体搭建,再进行支护结构相关内容的施做,更接近真实施工现场的荷载释放过程。本技术实施例通过主动加载的过程对围岩应力进行准确的模拟,并且通过带孔底板实现锚杆和/或锚索的安装和预应力加载,更真实的模拟了施工现场的主动支护过程;通过模型围岩体和锚固系统支护参数的合理设置,研究不同碎石粒径、缓倾岩层、围岩级别、断面形状尺寸等条件下预应力大小、锚杆间距、垫板形状与尺寸等锚固参数变化时的承载性能,试验中针对杆体受力、岩土体内围压与极限承载能力等特征进行测试,研究预应力锚固体系中预应力、锚杆间距、垫板形状与尺寸等参数对岩土体承载性能的影响,剖析不同岩土体中合理的锚固系统支护参数,阐述预应力支护的效用性,揭示预应力支护的作用机理与承载规律,并探明主-被动联合支护体系承载过程中各支护构件的力学特性与围岩荷载转移分配规律,揭示主-被动组合支护模式下围岩-结构协同承载机理。

75.在一种可能的实现方式中,所述模型箱包括基座和设置于所述基座的托梁;

76.所述模块化承载板和所述带孔底板均设置于所述基座上;

77.所述加载装置设置于所述托梁上,且所述加载装置的动力输出端连接于所述模块化承载板的顶部。

78.本技术实施例实施时,基座和托梁之间可以是固定关系也可以是可拆卸的,本技术实施例不多做限定;优选的托梁是设置在基座上方的,并为加载装置提供反力支持,而基座是用于承载整个试验设备的。

79.在一种可能的实现方式中,所述基座上设置有多组间距不同且沿模型轴向的支撑槽;

80.所述支撑槽用于支撑所述模块化承载板和/或所述带孔底板的底部。

81.本技术实施例实施时,多组支撑槽的作用是用于不同形状和尺寸的隧道实验,应当理解的是,支撑槽可以是成对设置的,也可以是两侧独立设置,只需要满足对所述模块化承载板和/或所述带孔底板的安装即可。当试验人员进行试验时,可以根据需求选择不同的模块化承载板和带孔底板安装到支撑槽中,以实现与实际工程隧道相匹配的模型设计。

82.在一种可能的实现方式中,所述托梁沿模型轴向设置有多个导轨,且所述加载装置活动设置于所述导轨上;

83.所述模块化承载板包括多个沿模型环向设置的子承载板;

84.当进行模型试验时,所述子承载板与所述加载装置根据目标加载条件耦合设置,并向模型岩土体空间内的模型围岩体施加沿轴向和/或环向的非均布加载。

85.本技术实施例实施时,托梁上设置多个用于加载装置运行的导轨,其主要可以为加载装置提供沿模型轴向的运动,以改变加载方向;再结合模块化承载板的子承载板布置,可以提供多种不同的荷载方式,以适应不同隧道的具体情况。本技术实施例中所提到的子承载板与加载装置根据目标加载条件耦合设置是指根据目标加载条件组合子承载板与加载装置并调节子承载板与加载装置相应的位置形成符合目标加载条件的结构。示例的,试验所针对的隧道是一个偏压隧道,其需要在模型围岩体两侧施加不同的地应力,并且在模型围岩体顶部施加存在梯度变化的竖向应力,此时需要根据这种需要将子承载板与加载装置进行相应设置,施加差异化分布荷载,满足偏压隧道地应力要求。

86.在一种可能的实现方式中,所述加载装置包括依次连接的角度调节机构、刚性顶举件和垫片;

87.所述角度调节机构活动设置于所述导轨上,并调节所述刚性顶举件的加载角度;

88.所述刚性顶举件通过所述垫片向所述模块化承载板加载。

89.本技术实施例实施时,加载装置自身还应当具备角度调节能力,以满足更加丰富的隧道地质条件需求,本技术实施例所提供的角度调节机构可以是单方向的角度调节,也可以是多方向甚至万向的角度调节,本技术实施例在此不多做限定。

90.在上述基础上,拱形隧道主动支护承载结构模型试验方法可以应用于图1中的拱形隧道主动支护承载结构模型试验系统,进一步地,所述拱形隧道主动支护承载结构模型试验方法具体可以包括以下步骤s1-步骤s9所描述的内容。

91.s1:获取目标隧道的地质数据和施工数据;

92.s2:根据所述施工数据计算锚索和/或锚杆的参数作为第一施工参数,并根据所述

第一施工参数中的间距参数选择对应孔洞间距的带孔底板;

93.s3:将选定的所述带孔底板装载于所述模型箱内,并在所述孔洞朝向所述模块化承载板一侧安装垫板;

94.s4:将锚索和/或锚杆穿过所述孔洞深入所述模型岩土体空间预设长度,并在所述垫板上安装夹具固定锚索和/或锚杆;

95.s5:根据所述地质数据在所述模型岩土体空间内配置模型围岩体;

96.s6:将锚索和/或锚杆锚固于所述模型围岩体,并对锚索和/或锚杆施加预应力;

97.s7:所述模型围岩体稳定后拆除所述带孔底板;

98.s8:根据预设工况进行试验获取模型围岩体的试验数据作为第一试验数据,并获取支护结构的试验数据作为第二试验数据;所述支护结构包括锚索和/或锚杆;

99.s9:根据所述第一试验数据和所述第二试验数据进行试验分析。

100.本技术实施例实施时,目标隧道的地质数据主要是用于进行地应力分析和模型围岩体的构建,而施工数据主要是用于对支护结构的模拟;通过施工数据可以计算出锚索和/或锚杆的参数,其中包括锚索和/或锚杆的尺寸、间距、工艺等相关属性;在本技术实施例中需要先根据其中的间距参数来选用对应的带孔底板保证模拟的准确性。

101.在本技术实施例中,在安装好所述带孔底板的孔洞上安装垫板以备后续锚索和/或锚杆使用,再通过孔洞进行锚索和/或锚杆的安装固定。完成锚索和/或锚杆的固定后,可以根据地质数据在所述模型岩土体空间内配置模型围岩体,其中可以配置于隧道地质条件相符合的多层土体或者单层土体;应当理解的是,本领域技术人员可以根据需求配置不同碎石粒径级配、围岩级别、岩层产状、岩体结构性状的模型岩土体。

102.然后可以将锚索和/或锚杆锚固于所述模型围岩体,锚固方式可以采用锚具锚固、灌浆等各种常用的固定手段以实现对实际施工的模拟,并且对锚索和/或锚杆施加预应力以达到实际施工的状态。当模型围岩体稳定后拆除带孔底板开启试验。

103.在本技术实施例中,模型围岩体的试验数据作为第一试验数据,其采集方式可以是通过预埋的土压力盒、多点位移计、埋入式声发射传感器等测量元件进行采集;而支护结构的试验数据作为第二试验数据,其采集方式可以是通过光纤光栅传感器、应变片、压电陶瓷等测量元件进行采集。在获取了加载条件下的所述第一试验数据和所述第二试验数据,即可分析出主动支护条件下围岩和支护结构之间的耦合关系,实现复杂地层情况下的主动支护作用机理的分析。

104.在一种可能的实现方式中,当所述预设工况为纯预应力锚固体系支护的承载试验时,根据预设工况进行试验包括:

105.拆除所述带孔底板后,记录未加载状态下所述模型围岩体的受力变形情况作为第一受力变形数据,并记录未加载状态下支护结构的受力变形情况作为第二受力变形数据;

106.通过加载装置对所述模块化承载板加载,并记录所述模型围岩体的受力变形情况作为第三受力变形数据,记录支护结构的受力变形情况作为第四受力变形数据;

107.根据所述第一受力变形数据和所述第三受力变形数据生成所述第一试验数据,并根据所述第二受力变形数据和所述第四受力变形数据生成所述第二试验数据。

108.本技术实施例提供了一种针对纯预应力锚固体系支护的承载试验的实现方式,其中通过对第一受力变形数据、第二受力变形数据、第三受力变形数据和第四受力变形数据

的记录,实现了对第一试验数据和第二试验数据的采集;在进行锚固体系支护的承载试验分析过程中,可以很好的反应出支护结构和围岩的应力应变变化。其中在本技术实施例中,加载装置对所述模块化承载板的加载可以根据需求进行调整,以实现不同的加载需求。

109.示例的,作为一种更具体的实现方式,通过模型围岩体和锚固系统支护参数的合理设置,研究不同碎石粒径、缓倾岩层、围岩级别、断面形状尺寸等条件下预应力大小、锚杆间距、垫板形状与尺寸等锚固参数变化时的承载性能,试验中针对杆体受力、岩土体内围压与极限承载能力等特征进行测试,研究预应力锚固体系中预应力、锚杆间距、垫板形状与尺寸等参数对岩土体承载性能的影响,剖析不同岩土体中合理的锚固系统支护参数,阐述预应力支护的效用性,揭示预应力支护的作用机理与承载规律。具体的包括以下步骤:

110.步骤一、按照试验所需获取数据的要求,在锚杆(索)体、垫板上安装光纤光栅传感器、应变片、压电陶瓷等测量元件,用于后续试验过程中锚固系统受力变形的监测。

111.步骤二、首先按照试验设定的锚杆(索)间距以及隧道断面尺寸形状要求选择对应的可拆卸带孔底板,将底板装载在模型箱上,而后将锚垫板置于底板预留孔洞位置处(靠近承压板一侧),将锚杆(索)体穿过预留孔洞和垫板,保证一定的装入长度后在垫板上侧安装夹具进行固定,即完成锚固系统的预置工作;

112.注1:在垫板上侧安装夹具,是为了固定锚杆/索以防止锚固未完成时杆体掉落。除安装夹具外,还可采用在垫板上装载网袋用于固定锚杆/索、防止掉落,在锚固前再将网袋拆除,与安装夹具的方式相比,能够有效的避免夹具对后续锚固系统预应力施加的影响。

113.步骤三、在模型箱中按照试验需要配置不同碎石粒径级配、围岩级别、岩层产状、岩体结构性状的模型岩土体,岩土体中埋置有土压力盒、多点位移计、埋入式声发射传感器等测量元件,用于测试围岩压力、岩土体变形情况以及极限承载能力等特征;

114.步骤四、在模型岩土体的上侧安装垫板、螺母(锚具),将锚杆(索)锚固端(末端)锚定在模型岩土体的上表面;在锚杆(索)自由端、预留孔洞位置处垫板下侧安装螺母(锚具),通过预紧锚杆螺母或张拉锚索施加试验工况中设定的预应力,即完成预应力锚固系统的施作;

115.注2:必要时可在预应力锚固系统施作(步骤四)完成后,再在模型岩土体上方铺设一层模型岩土并进行整平,保证后续承压板施加荷载的稳定有效、不受锚定端影响,同时防止加载过程中可能出现的锚杆(索)锚定端被破坏或压偏等问题。

116.注3:在模型岩土体具备一定自稳能力时,可先拆除底板而后进行锚固系统预应力施加。

117.步骤五、拆除底板,记录未加载状态下承载模型的受力变形情况;

118.步骤六、按照设定的荷载工况,通过加载装置对拱形承载模型施加荷载,记录加载状态下承载模型的受力变形情况。

119.在一种可能的实现方式中,当所述预设工况为主-被动联合支护体系的承载试验时,根据预设工况进行试验包括:

120.拆除所述带孔底板后,根据所述施工数据在所述模型围岩体上铺设初期支护和二衬;

121.记录未加载状态下所述模型围岩体的受力变形情况作为第一受力变形数据,并记录未加载状态下支护结构的受力变形情况作为第二受力变形数据;所述支护结构还包括初

期支护和二衬;

122.通过加载装置对所述模块化承载板加载,并记录所述模型围岩体的受力变形情况作为第三受力变形数据,记录支护结构的受力变形情况作为第四受力变形数据;

123.根据所述第一受力变形数据和所述第三受力变形数据生成所述第一试验数据,并根据所述第二受力变形数据和所述第四受力变形数据生成所述第二试验数据。

124.本技术实施例实施时,所述预设工况为主-被动联合支护体系的承载试验时,不同于上述实施例的是,为了对主被动联合支护的情况进行分析,需要在拆除带孔底板后根据所述施工数据在所述模型围岩体上铺设初期支护和二衬,再进行加载。

125.示例的,作为一种更具体的实现方式,通过模型围岩体和锚固系统支护参数的合理设置,模拟预应力锚固支护结合喷射砼(含钢筋网)、拱架与二次衬砌等形成的主-被动组合体系,通过改变喷射混凝土的厚度与材料、拱架间距、二衬厚度等支护参数开展各类不同主-被动联合支护体系的承载试验研究,试验过程中对支护构件受力、围岩压力与岩土体变形等指标进行测试,剖析各类主-被动支护组合时衬砌结构受力、围岩压力、岩土体变形等指标的演变特征,揭示围岩承载性能演化机制、围岩荷载转移分配特征、主-被动支护构件协同匹配特性等,为建立各级围岩中主-被动联合支护体系及其合理参数确定提供重要支撑。具体的包括以下步骤:

126.步骤一、按照试验所需获取数据的要求,在锚杆(索)体、垫板、钢架等支护构件上安装光纤光栅传感器、应变片、压电陶瓷等测量元件,用于后续试验过程中各支护构件受力变形的监测。

127.步骤二、首先按照试验设定的锚杆(索)间距以及隧道断面尺寸形状要求选择对应的可拆卸带孔底板,将底板装载在模型箱上,而后将锚垫板置于底板预留孔洞位置处(靠近承压板一侧),将锚杆(索)体穿过预留孔洞和垫板,保证一定的装入长度后在垫板上侧安装夹具进行固定,即完成锚固系统的预置工作;请参阅图3,示出了锚杆(索)穿过孔洞的示意图。

128.步骤三、在模型箱中按照试验需要配置不同碎石粒径级配、围岩级别、岩层产状、岩体结构性状的模型岩土体,岩土体中埋置有土压力盒、多点位移计、埋入式声发射传感器等测量元件,用于测试围岩压力、岩土体变形情况以及极限承载能力等特征;请参阅图4,示出了模型岩土体的示意图。

129.步骤四、在模型岩土体的上侧安装垫板、螺母(锚具),将锚杆(索)锚固端(末端)锚定在模型岩土体的上表面;在锚杆(索)自由端、预留孔洞位置处垫板下侧安装螺母(锚具),通过预紧锚杆螺母或张拉锚索施加试验工况中设定的预应力,即完成预应力锚固系统的施作;

130.步骤五、拆除底板,按试验工况设定铺设钢筋网、钢带、喷射混凝土及二衬,过程中记录未加载状态下承载模型的受力变形情况;请参阅图5,示出了衬砌铺设的示意图。

131.步骤六、按照设定的荷载工况,通过顶部加载装置对拱形承载模型施加荷载,记录加载状态下承载模型的受力变形情况;

132.在本技术实施例中,具体的实现过程还可以应用在基于可拆卸预应力锚固系统的隧道扩挖承载试验研究,其中锚固系统采用可拆卸预应力锚固系统。还可以应用在非预应力锚固体系的承载试验研究。还可以应用在主动支护体系长期耐久性的研究。

133.在一种可能的实现方式中,当所述预设工况为不同锚固形式下的锚固体系承载试验时,根据预设工况进行试验包括:

134.拆除所述带孔底板后,记录未加载状态下所述模型围岩体的受力变形情况作为第一受力变形数据,并记录未加载状态下支护结构的受力变形情况作为第二受力变形数据;

135.通过加载装置对所述模块化承载板加载,并记录所述模型围岩体的受力变形情况作为第三受力变形数据,记录支护结构的受力变形情况作为第四受力变形数据;

136.改变所述支护结构中锚索和/或锚杆的锚固形式再次加载,并记录所述模型围岩体的受力变形情况作为第五受力变形数据,记录支护结构的受力变形情况作为第六受力变形数据;所述锚固形式为树脂锚固、注浆锚固、机械式锚固、混合式锚固、端锚、半锚和全锚中的至少一种;

137.根据所述第一受力变形数据、所述第三受力变形数据和所述第五受力变形数据生成所述第一试验数据,并根据所述第二受力变形数据、所述第四受力变形数据和所述第六受力变形数据生成所述第二试验数据。

138.在一种可能的实现方式中,根据预设工况进行试验时,加载过程包括:

139.根据所述地质数据计算围岩应力,并根据所述围岩应力计算加载参数;

140.根据所述加载参数调整所述加载装置在所述模块化承载板上的加载方向、加载部位和荷载值,并进行加载。

141.本技术实施例实施时,为了保证对不同类型的地质环境进行模拟,本技术实施例采用了根据现场或者需要模拟环境对应的地质数据进行围岩相关应力计算的方式获取准确的试验条件,并根据这些试验条件得出加载参数,从而调整加载装置在所述模块化承载板的加载方式。示例的,可以采用上述实施例中的角度调节机构和导轨进行任意角度方向的加载,并且配合模块化的承载板进行精确加载,其可以极大的提高试验的准确性。

142.以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1