一种用于古建筑木结构预防性保护装置

1.本发明涉及古建筑保护技术领域,具体涉及一种用于古建筑木结构预防性 保护装置。

背景技术:

2.古建筑是历史文化的载体,具有很高的历史和文艺价值。我国的古建筑大 都是木质结构,木结构建筑随着时间的流势会存在形变和强度降低的问题,因 此需要对木结构的古建筑进行有效防护。大多数木结构古建筑都具有立柱横梁 结构,这种结构简单可靠,因此被广泛应用,但木结构的立柱随着时间的推移 会发生倾斜变形。

3.古建筑木结构的立柱在发生大角度倾斜超过安全范围时,如果不能及时报 警,提醒工作人员及时进行维护,会存在古建筑倒塌等风险。因此需要一种能 够实时监测古建筑木结构的立柱的倾斜变形量,并在立柱的倾斜变形量超过安 全范围时及时报警的装置。

技术实现要素:

4.本发明的目的是为了克服现有技术中的问题,提供一种用于古建筑木结构 预防性保护装置,能够实时监测古建筑木结构的立柱的倾斜变形量,并在立柱 的倾斜变形量超过安全范围时及时报警,从而提醒工作人员及时进行维护。

5.本发明提供了一种用于古建筑木结构预防性保护装置,包括报警器和电源 装置,还包括:

6.竖板,固连于木结构的立柱上,所述竖板顶端固连有转轴,竖板表面设有 第一圆弧形凹槽,所述第一圆弧形凹槽内设有第一滑变电阻丝;

7.重力板,顶端与所述转轴滑动连接,所述重力板底端靠近竖板一端设有第 一电连接机构,所述第一电连接机构与所述第一滑变电阻丝滑动电连接;

8.第一电阻测量仪,与所述第一滑变电阻丝一端和第一电连接机构均电连接, 用于实时检测第一滑变电阻丝接入段的电阻值;

9.控制器,与所述第一电阻测量仪均电连接,控制器用于接收第一滑变电阻 丝接入段的电阻值信号,所述控制器内设有预设电阻值区间,当第一滑变电阻 丝接入段的实时电阻值未在所述预设电阻值区间内时,控制器控制所述报警器 报警。

10.较佳地,还包括横板、转动板和第二电阻测量仪,所述横板固连于木结构 的横梁上,所述横梁连接于所述立柱顶端,所述转动板顶端与所述横板连接, 转动板设有滑孔,所述滑孔与所述转轴滑动连接,转动板底端设有以所述转轴 轴心为圆心的第二圆弧形凹槽,所述第二圆弧形凹槽内设有第二滑变电阻丝, 所述重力板底端远离竖板一端设有第二电连接机构,所述第二滑变电阻丝与所 述第二电连接机构滑动电连接,所述第二电阻测量仪与所述第二滑变电阻丝一 端和第二电连接机构均电连接,第二电阻测量仪用于实时检测第二滑变电阻丝 接入段的电阻值,第二电阻测量仪与所述控制器电连接,控制器用于接收第二 滑变电阻丝接入段的电阻值信号和第二滑变电阻丝接入段的电阻值,当第二滑 变电

阻丝接入段的实时电阻值未在所述预设电阻值区间内时,控制器控制所述 报警器报警。

11.较佳地,所述竖板与木结构的立柱之间还设有滑轨,所述滑轨固连于立柱 上,所述滑轨上设有竖直方向的第一燕尾槽,竖板设有第一燕尾榫,所述第一 燕尾榫与所述第一燕尾槽滑动连接。

12.较佳地,所述横板底端设有水平方向的第二燕尾槽,所述转动板顶端设有 第二燕尾榫,所述第二燕尾榫与所述第二燕尾槽滑动连接。

13.较佳地,所述第一电连接机构和第一电连接机构均为导电弹簧触针,所述 导电弹簧触针的针筒与所述第一电阻测量仪或第二电阻测量仪电连接,所述导 电弹簧触针的针头与所述第一滑变电阻丝或第二滑变电阻丝滑动电连接。

14.较佳地,所述转轴上重力板与竖板之间设有橡胶垫。

15.较佳地,所述轴上转动板与所述重力板之间设有隔档。

16.与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明的一种用于古建筑木结构 预防性保护装置,能够实时监测古建筑木结构的立柱的倾斜变形量,并在立柱 的倾斜变形量超过安全范围时及时报警,从而提醒工作人员及时进行维护。本 装置能够实时监测立柱沉降幅度和横梁弯曲幅度,并在立柱沉降幅度或横梁弯 曲幅度超过安全范围时及时报警。通过设置滑轨,并在滑轨上设置竖直方向的 第一燕尾槽,能够有效防止横梁和立柱之间的竖直方向的距离变动导致本装置 拉伸损坏。通过设置第二燕尾槽和第二燕尾榫,能使横板相对于竖板沿水平方 向运动,进而能够有效防止横梁和立柱之间水平方向的距离变动导致本装置拉 伸损坏。利用导电弹簧触针做第一电连接机构和第二电连接机构,能够在转动 板与重力板之间的间隙发生变动时,保证第一滑变电阻丝不发生断路,能够在 重力板与竖板之间的间隙发生变动时,保证第二滑变电阻丝不发生断路。通过 在重力板与竖板之间设置橡胶垫,能够防止震动造成重力板与竖板相互挤压变 形。通过设置隔档,能够防止转动板相对于重力板转动时,转动板带偏重力板, 从而有效保证对立柱沉降幅度和横梁弯曲幅度监测的精确性。

附图说明

17.图1为本发明结构的主视示意图;

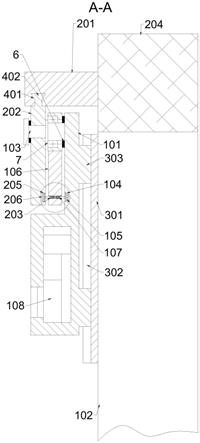

18.图2为本发明的a-a面结构示意图;

19.图3为本发明在立柱倾斜时的结构示意图;

20.图4为本发明在立柱沉降时的结构示意图;

21.图5为本发明在横梁弯曲时的结构示意图;

22.图6为本发明第一电连接机构处的结构示意图;

23.图7为本发的电路框图。

24.附图标记说明:

25.101.竖板,102.立柱,103.转轴,104.第一圆弧形凹槽,105.第一滑变电阻 丝,106.重力板,107.第一电连接机构,108.报警器,201.横板,202.转动板, 203.第二电连接机构,204.横梁,205.第二圆弧形凹槽,206.第二滑变电阻丝,301.滑轨,302.第一燕尾槽,303.第一燕尾榫,401.第二燕尾槽,402.第二燕尾 榫,501.针筒,502.针头,6.橡胶垫,7.隔档。

具体实施方式

26.下面结合附图1-7,对本发明的具体实施方式进行详细描述,但应当理解 本发明的保护范围并不受具体实施方式的限制。基于本发明中的实施例,本领 域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都 属于本发明保护的范围。

27.实施例1:

28.如图2、3和7所示,本发明提供的一种用于古建筑木结构预防性保护装 置,包括报警器108和电源装置,还包括:竖板101、重力板106、第一电阻 测量仪和控制器,竖板101固连于木结构的立柱102上,所述竖板101顶端固 连有转轴103,竖板101表面设有第一圆弧形凹槽104,所述第一圆弧形凹槽 104内设有第一滑变电阻丝105;重力板106顶端与所述转轴103滑动连接, 所述重力板106底端靠近竖板101一端设有第一电连接机构107,所述第一电 连接机构107与所述第一滑变电阻丝105滑动电连接;第一电阻测量仪与所述 第一滑变电阻丝105一端和第一电连接机构107均电连接,用于实时检测第一 滑变电阻丝105接入段的电阻值;控制器与所述第一电阻测量仪均电连接,控 制器用于接收第一滑变电阻丝105接入段的电阻值信号,所述控制器内设有预 设电阻值区间,当第一滑变电阻丝105接入段的实时电阻值未在所述预设电阻 值区间内时,控制器控制所述报警器108报警。

29.现简述实施例1的工作原理:

30.将竖板101固定于木结构的立柱102上,重力板106底端的第一电连接机 构107与第一滑变电阻丝105的电连接,第一滑变电阻丝105的一部分接入, 第一电阻测量仪实时检测第一滑变电阻丝105接入段的电阻值。当立柱102发 生倾斜时,固连于其上的竖板101也发生倾斜,重力板106顶端与所述转轴103 滑动连接,重力板106的重心位于转轴103下侧。因此,当竖板101倾斜时, 重力板106由于自身重力,会与所述竖板101发生相对转动,进而使设置于重 力板106底端的第一电连接机构107相对第一滑变电阻丝105发生相对滑动, 因此,第一滑变电阻丝105接入段的长度发生变化,进而第一电阻测量仪检测 第一滑变电阻丝105接入段的实时电阻值,第一电阻测量仪将实时检测到的电 阻值信号传递至控制器,控制器内预设电阻值区间。当立柱102的倾斜角度足 够大时,既竖板101相对重力板106转动的幅度足够大时,既当第一电阻测量 仪检测到的第一滑变电阻丝105接入段的实时电阻值未在所述预设电阻值区间 内时,控制器控制所述报警器108报警,进而警示工作人员该古建筑木结构的 立柱102倾斜角度超出安全范围,从而提醒工作人员采取对应维护措施。

31.本发明的一种用于古建筑木结构预防性保护装置,能够实时监测古建筑木 结构的立柱102的倾斜变形量,并在立柱102的倾斜变形量超过安全范围时及 时报警,从而提醒工作人员及时进行维护。

32.实施例2:

33.在实施例1的基础上,为了能够实时监测立柱102沉降幅度和横梁204弯 曲幅度,并在立柱102沉降幅度或横梁204弯曲幅度超过安全范围时及时报警。

34.如图1-7所示,其中,还包括横板201、转动板202和第二电阻测量仪, 所述横板201固连于木结构的横梁204上,所述转动板202顶端与所述横板201 连接,转动板202设有滑孔,所述滑孔与所述转轴103滑动连接,转动板202 底端设有以所述转轴103轴心为圆心的第二圆弧形凹槽205,所述第二圆弧形 凹槽205内设有第二滑变电阻丝206,所述重力板106

底端远离竖板101一端 设有第二电连接机构203,所述第二滑变电阻丝206与所述第二电连接机构203 滑动电连接,所述第二电阻测量仪与所述第二滑变电阻丝206一端和第二电连 接机构203均电连接,第二电阻测量仪用于实时检测第二滑变电阻丝206接入 段的电阻值,第二电阻测量仪与所述控制器电连接,控制器用于接收第二滑变 电阻丝206接入段的电阻值信号和第二滑变电阻丝206接入段的电阻值,当第 二滑变电阻丝206接入段的实时电阻值未在所述预设电阻值区间内时,控制器 控制所述报警器108报警。

35.将横板201横板201固连于木结构的横梁204上,重力板106底端的第二 电连接机构203与第二滑变电阻丝206的电连接,第二滑变电阻丝206的一部 分接入,第二电阻测量仪实时检测第二滑变电阻丝206接入段的电阻值,此时 的实时电阻值为控制器内预设电阻值区间的中间值。当发生立柱102沉降或横 梁204弯曲时,横梁204与立柱102之间的夹角发生变动,进而固连于横梁204 上的横板201与固连于立柱102上的竖板101之间的夹角发生变动,进而连接 于横板201上的转动板202相对于重力板106发生转动,进而使设置于重力板 106底端的第二电连接机构203相对第二滑变电阻丝206发生相对滑动,因此, 第二滑变电阻丝206接入段的长度发生变化,进而第二电阻测量仪检测第二滑 变电阻丝206接入段的实时电阻值。当立柱102沉降或横梁204弯曲的幅度足 够大,既横板201与竖板101之间的夹角变动量足够大,既转动板202相对重 力板106转动的幅度足够大时,第二电阻测量仪检测到的第二滑变电阻丝206 接入段的实时电阻值未在所述预设电阻值区间内时,控制器控制所述报警器 108报警,进而警示工作人员该古建筑木结构的立柱102沉降或横梁204弯曲 的幅度超出安全范围,从而提醒工作人员采取对应维护措施。

36.实施例3:

37.在实施例2的基础上,当横梁204与立柱102之间的夹角发生变动时,横 梁204与立柱102连接处会产生间隙,为了防止横梁204和立柱102之间的竖 直方向的距离变动导致本装置拉伸损坏。

38.如图1-5所示,其中,所述竖板101与木结构的立柱102之间还设有滑轨 301,所述滑轨301固连于立柱102上,所述滑轨301上设有竖直方向的第一 燕尾槽302,竖板101设有第一燕尾榫303,所述第一燕尾榫303与所述第一 燕尾槽302滑动连接。

39.当横梁204与立柱102之间的夹角发生变动时,横梁204与立柱102连接 处会产生间隙,由于横板201连接于横梁204上,竖板101连接于立柱102上, 而连接于横板201上的转动板202与竖板101通过转轴103连接,由于转动板 202与转轴103滑动连接,因此,横板201与竖板101只能相对于转轴103轴 心转动。因此,在横梁204和立柱102之间的距离变动时,为了防止本装置拉 伸损坏,通过设置滑轨301,并在滑轨301上设置竖直方向的第一燕尾槽302, 设于竖板101上的第一燕尾榫303能在第一燕尾槽302上沿竖直方向运动,从 而能使横板201相对于竖板101在竖直方向运动,从而能够有效防止横梁204 和立柱102之间的竖直方向的距离变动导致本装置拉伸损坏。

40.实施例4:

41.在实施例3的基础上,为了防止横梁204和立柱102之间水平方向的距离 变动导致本装置拉伸损坏。

42.如图2所示,其中,所述横板201底端设有水平方向的第二燕尾槽401, 所述转动板202顶端设有第二燕尾榫402,所述第二燕尾榫402与所述第二燕 尾槽401滑动连接。

43.通过设置第二燕尾槽401和第二燕尾榫402,当横梁204与立柱102之间 的夹角发生变动时,横梁204与立柱102连接处的水平方向的距离发生变动时, 设于转动板202顶端的第二燕尾榫402在第二燕尾榫402上沿水平方向运动, 进而能使横板201相对于竖板101沿水平方向运动,进而能够有效防止横梁204 和立柱102之间水平方向的距离变动导致本装置拉伸损坏。

44.作为一种优选方案,如图6所示,其中,所述第一电连接机构107和第一 电连接机构107均为导电弹簧触针,所述导电弹簧触针的针筒501与所述第一 电阻测量仪或第二电阻测量仪电连接,所述导电弹簧触针的针头502与所述第 一滑变电阻丝105或第二滑变电阻丝206滑动电连接。利用导电弹簧触针做第 一电连接机构107,能够在转动板202与重力板106之间的间隙发生变动时, 保证第一电连接机构107始终与第一滑变电阻丝105紧密接触,进而保证第一 滑变电阻丝105不发生断路。利用导电弹簧触针做第二电连接机构203,能够 在重力板106与竖板101之间的间隙发生变动时,保证第二电连接机构203始 终与第二滑变电阻丝206紧密接触,进而保证第二滑变电阻丝206不发生断路。

45.作为一种优选方案,如图2所示,其中,所述转轴103上重力板106与竖 板101之间设有橡胶垫6。通过在重力板106与竖板101之间设置橡胶垫6, 能够防止震动造成重力板106与竖板101相互挤压变形。

46.作为一种优选方案,如图2所示,其中,所述轴上转动板202与所述重力 板106之间设有隔档7。通过设置隔档7,能够防止转动板202相对于重力板 106转动时,转动板202带偏重力板106,从而有效保证对立柱102沉降幅度 和横梁204弯曲幅度监测的精确性。

47.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言, 可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种 变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1