一种动态冰的导热系数获取方法与流程

1.本技术涉及动态冰特性研究技术领域,更具体地,涉及一种动态冰的导热系数获取方法。

背景技术:

2.过冷水撞击低温基底结冰,形成的带有非均匀分布的孔隙结构的冰即动态冰。导热系数是材料的固有属性之一,研究动态冰的导热系数是进一步研究动态冰特性的重要基础。

3.动态冰的孔隙结构是决定其物理特性的根本因素。由于动态冰中的孔隙密度和孔隙分布均受到结冰环境的影响,因此没有能够准确获取动态冰导热系数的方法。

4.动态冰的内部存在大量的非均匀分布的孔隙结构,因此动态冰可以被当做多孔异质材料。目前,获取异质材料导热系数的方法,主要包括有限元研究法。有限元研究法通过将异质材料划分成多个有限元网格,研究每个有限元网格的导热系数,最终获得整个异质材料的导热系数,但目前的有限元研究法在异质材料的孔隙大小相差较大时,存在计算复杂的问题。如专利cn111027236b,在划分有限元网格时,将不同的圆形孔隙结构划分成多个三角形有限元网格,通过得到每个有限元网格中的导热系数,最终获得整个材料的导热系数,该方案中,若材料的孔隙大小相差较小,在保证精度的情形下,可以使用较少的网格进行计算,但若材料的孔隙大小相差较大,为了保证精度,就需要将较大的孔隙划分更多的网格,因此计算过程会更复杂。

5.因此,现有技术在获取动态冰的导热系数时,存在孔隙大小相差较大时研究方法复杂等问题。

技术实现要素:

6.本技术提出了一种动态冰的导热系数获取方法,将动态冰划分为多个统计单元,再将每个统计单元划分为多个网格单元,且划分方式不随动态冰中的孔的大小、形状和分布而变化,建立统计单元中的每个孔影响下的导热模型,以及每个孔的影响范围在每个网格单元中的面积权重,根据每个孔影响下的导热模型和每个孔的影响范围在每个网格单元中的面积权重,得到每个网格单元的等效导热值,在孔隙大小相差较大时,也可以根据导热模型和面积权重算出每个网格单元的等效导热值,无需划分更多的网格,从而简化网格单元的等效导热值的获取过程,然后根据每个网格单元的等效导热值得到统计单元的平均导热值,再根据多个统计单元的平均导热值得到动态冰的导热系数。如此,可以有效解决现有技术在获取动态冰的导热系数时,存在的孔隙大小相差较大时研究方法复杂等问题。

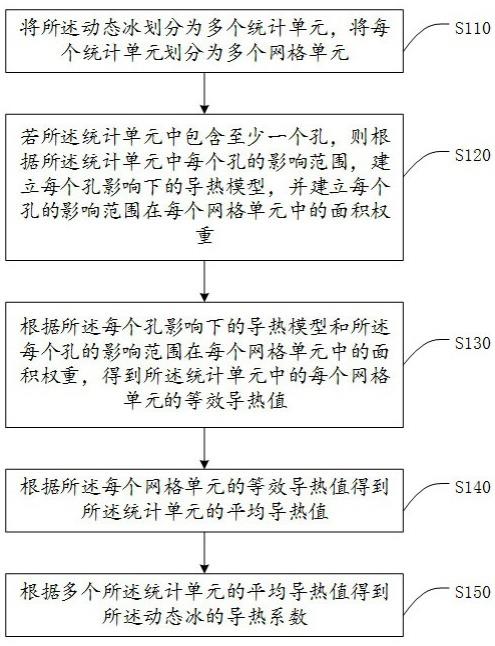

7.本技术实施例提供了一种动态冰的导热系数获取方法,该方法包括:s110.将所述动态冰划分为多个统计单元,将每个统计单元划分为多个网格单元;s120.若所述统计单元中包含至少一个孔,则根据所述统计单元中每个孔的影响范围,建立每个孔影响下的导热模型,并建立每个孔的影响范围在每个网格单元中的面积权重;s130.根据所述每个孔影响

下的导热模型和所述每个孔的影响范围在每个网格单元中的面积权重,得到所述统计单元中的每个网格单元的等效导热值;s140.根据所述每个网格单元的等效导热值得到所述统计单元的平均导热值;s150.根据多个所述统计单元的平均导热值得到所述动态冰的导热系数。

8.综上所述,本技术至少具有如下技术效果:1.本技术通过将动态冰划分为多个统计单元,再将每个统计单元划分为多个网格单元,且划分方式不随孔的大小和分布而变化,为获取动态冰的导热系数建立较为简单的前提条件。

9.2.本技术通过建立每个孔影响下的导热模型,并建立每个孔的影响范围在每个网格单元中的面积权重,根据每个孔影响下的导热模型和每个孔的影响范围在每个网格单元中的面积权重,得到统计单元中的每个网格单元的等效导热值,在孔隙大小相差较大时,也可以根据导热模型和面积权重算出每个网格单元的等效导热值,无需划分更多的网格,从而使获取动态冰的导热系数的过程更加简单。

10.3.本技术通过使导热模型满足在孔的区域内以及在孔的影响范围内的积分条件,并使导热模型满足在孔的影响范围边界上以及孔的影响范围外的条件,从而建立每个孔影响下的导热模型,为获取动态冰的导热系数建立较为简单的前提条件。

11.4.本技术通过将每个孔影响下的导热模型与该孔在网格单元中的面积权重相乘,得到每个孔对该网格单元的等效导热值的影响值,再将每个孔的影响值累加起来,得到该网格单元的等效导热值,如此对每个网格单元进行计算,从而得到每个网格单元的等效导热值,为获取动态冰的导热系数建立较为简单的前提条件。

12.因此,本技术提供的方案可以有效解决现有技术在获取动态冰的导热系数时,存在的孔隙大小相差较大时研究方法复杂等问题。

附图说明

13.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

14.图1示出了本技术实施例1提供的一种动态冰的导热系数获取方法的流程示意图;图2示出了本技术实施例1提供的动态冰的其中一个统计单元的示意图;图3示出了本技术实施例1提供的孔及其影响范围所在区域的示意图;图4示出了本技术实施例1提供的动态冰的微观结构显微照片的示意图;图5示出了本技术实施例1提供的裂隙及其影响范围的面积的示意图;图6示出了本技术实施例1提供的孔的影响范围在网格单元中的面积的示意图;图7示出了本技术实施例1提供的等温和绝热边界条件的示意图;图8示出了本技术实施例1提供的热流示意图。

具体实施方式

15.为了使本技术领域的人员更好地理解本技术方案,下面将结合本技术实施例中的

附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

16.以下,首先对本技术涉及的技术术语进行介绍。

17.动态冰:过冷水撞击低温基底结冰,形成的带有非均匀分布的孔隙结构的冰即动态冰,其中,孔隙结构可以包括气泡和裂隙。动态冰的生成可以是在飞机结冰的过程中。飞机结冰是飞行安全的主要威胁之一,飞机穿越包含过冷水滴的云层时,飞机的迎风表面会收集过冷水滴,过冷水滴受到扰动生成动态冰,进而破坏飞机的气动外形,因此,研究动态冰的特性,可以帮助理解飞机结冰和飞机防冰的物理过程,还可以帮助提升防冰系统设计精度,以及建立防冰系统和除冰系统的相似理论。动态冰的生成过程受到气流、物体外形、过冷水滴直径和当地温度等因素影响,不同条件下的动态冰的宏观外形和内部微观结构存在较大差异。通常将飞机生成的动态冰按照外观分为霜冰、明冰和混合冰,三种类型的根本差异在于其内部微观孔隙结构导致的密度差异。动态冰中的孔隙密度和孔隙分布均受到结冰环境的影响,而动态冰的孔隙结构是决定其物理特性的根本因素。在研究动态冰的特性时,由于动态冰的内部存在大量的非均匀分布的孔隙结构,因此动态冰可以被当做多孔异质材料。

18.静态冰:静态冰是指内部不含有孔隙结构的纯冰,静态冰是典型的多晶体,具有各向同性的物理性质及固定的熔点,且静态冰的导热系数约为2.2w/(m

·

k)。

19.动态冰的内部存在大量的非均匀分布的孔隙结构,因此动态冰可以被当做多孔异质材料。目前,获取多孔异质材料导热系数的方法,主要包括有限元研究法。有限元研究法通过将异质材料划分成多个有限元网格,研究每个有限元网格的导热系数,最终获得整个异质材料的导热系数,但目前的有限元研究法在对异质材料划分有限元网格时,有限元网格的大小、形状、边界、排列都随孔隙结构而变化,若材料的孔隙大小相差较小,在保证精度的情形下,可以使用较少的网格进行计算,但若材料的孔隙大小相差较大,如材料中存在微米量级和毫米量级的孔隙,为了保证精度,就需要将较大的孔隙划分更多的网格,计算过程比较复杂。

20.因此,为了解决上述缺陷,本技术实施例提供了一种动态冰的导热系数获取方法,该方法包括:将动态冰划分为多个统计单元,再将每个统计单元划分为多个网格单元,且划分方式不随动态冰中的孔的大小、形状和分布而变化,建立统计单元中的每个孔影响下的导热模型,以及每个孔的影响范围在每个网格单元中的面积权重,根据每个孔影响下的导热模型和每个孔的影响范围在每个网格单元中的面积权重,得到每个网格单元的等效导热值,从而简化网格单元的等效导热值的获取过程,然后根据每个网格单元的等效导热值得到统计单元的平均导热值,再根据多个统计单元的平均导热值得到动态冰的导热系数。从而有效解决现有技术在获取动态冰的导热系数时,存在的孔隙大小相差较大时研究方法复杂等问题。

21.下面对本技术所涉及到的动态冰的导热系数获取方法进行介绍。

22.实施例1请参照图1,图1为本技术实施例1提供的一种动态冰的导热系数获取方法的流程示意图。本实施例中,该动态冰的导热系数获取方法可以包括以下步骤:

步骤s110:将所述动态冰划分为多个统计单元,将每个统计单元划分为多个网格单元。

23.在本技术实施例中,可以根据动态冰材料的大小划分统计单元的个数,也可以根据所需精度划分统计单元个数,本技术在此不做限制,统计单元的个数为两个或两个以上。

24.统计单元的形状可以是正方形或长方形。

25.在本技术实施例中,每个统计单元中的网格单元的个数可以相等,也可以不相等,每个统计单元中网格的排列方式可以相同,也可以不相同。

26.网格单元的形状可以是任意类型的结构网格或非结构网格。

27.在本技术实施例中,网格单元的划分与动态冰中的孔的大小、形状、分布均没有关系。

28.作为一种可选实施方式,本技术以统计单元和网格单元是长方形为例进行说明,如图2所示,图2示出了动态冰的其中一个统计单元,该统计单元被划分为5行、6列网格单元,该统计单元包含7个孔。

29.在示例性实施例中,步骤s110可以包括子步骤s111。

30.子步骤s111:将所述动态冰划分为多个特征长度为的所述统计单元,且,其中,为所述动态冰的最小微观结构特征长度。

31.在该实施例中,根据最小微观结构特征长度划分统计单元的大小,根据经验可以得知,当时,实施本技术的方案更简单,也能保证结果精度。

32.本技术通过将动态冰划分为多个统计单元,再将每个统计单元划分为多个网格单元,且划分方式不随动态冰中的孔的大小和分布而变化,为获取动态冰的导热系数建立较为简单的前提条件。

33.步骤s120:若所述统计单元中包含至少一个孔,则根据所述统计单元中每个孔的影响范围,建立每个孔影响下的导热模型,并建立每个孔的影响范围在每个网格单元中的面积权重。

34.在本技术实施例中,每个统计单元中的孔的数量、形状和大小,可以通过对动态冰的微观结构显微照片进行图像识别得到,也可以通过随机模型生成,如通过高斯分布或对数正态分布等方式生成,还可以根据对材料微观结构的解析,使用马尔科夫链-蒙特卡洛方法(markov chain-monte carlo)或类似方法获得更加真实的多孔结构。

35.由于动态冰内部的孔隙结构分布不均匀,有的统计单元可能包含一个或多个孔,有的统计单元可能不包含孔。在示例性实施例中,若所述统计单元中不包含孔,则将静态冰的导热系数作为所述统计单元的平均导热值。

36.在示例性实施例中,步骤s120可以包括子步骤s121。

37.子步骤s121:根据所述统计单元中每个孔的影响范围,建立每个孔影响下的导热模型,其中,i为所述统计单元中的孔的编号,为所述统计单元中的坐标点,且同时满足下述条件:

对任意,,其中,为第i个孔所在的区域,为空气的导热系数,为所述第i个孔的面积,对任意,,其中,为所述第i个孔的影响范围所在的区域,为第i个孔的模拟导热值,为所述第i个孔的影响范围的面积,对任意,,为所述第i个孔的影响范围的边界,为静态冰的导热系数,对任意,。

38.在本技术实施例中,统计单元中的每个孔对应一个影响范围。

39.在本技术实施例中,统计单元中的每个孔都会对该统计单元中的各个点产生影响,因此每个孔对该统计单元中的各个点都对应有一个导热模型,第i个孔对该统计单元中的各个点产生影响的导热模型为。

40.如图3所示,图3示出了其中一个统计单元中的第1个孔和第2个孔,为第1个孔所在的区域,为第1个孔的影响范围所在的区域,为第2个孔所在的区域,为第2个孔的影响范围所在的区域。

41.每个孔影响下的导热模型需要在四个定义域上满足以下四个条件。

42.在该孔内部,导热模型在该孔所在区域上的积分等于空气的导热系数与该孔的面积的乘积,即对任意,有:。

43.在该孔的影响范围内,导热模型在该孔的影响范围所在的区域上的积分,等于该孔的模拟导热值与该孔的影响范围的面积的乘积,即对任意,。其中,为第i个孔的模拟导热值,示例性的,对于圆形或可以等效为圆形的孔,其模拟导热值可以使用该公式计算:,,为第i个圆形或可以等效为圆形的孔的等效半径,为第i个圆形或可以等效为圆形的孔的影响范围的半径。

44.在该孔的影响范围的边界上,导热模型的取值无限趋近于静态冰的导热系数,即对任意,。

45.第四,在该孔的影响范围外,导热模型的取值等于静态冰的导热系数,即对任意,。

46.在本技术实施例中,满足上述四个条件的函数模型均可为导热模型。

47.在示例性实施例中,所述统计单元中的至少一个孔包括气泡和/或裂隙。

48.如图4所示,图4为动态冰的微观结构显微照片,动态冰中的孔可以是微米量级的气泡,也可以是毫米量级的裂隙。气泡及其影响范围的形状可以是圆形,也可以是椭圆,或者其他不规则形状。裂隙及其影响范围的形状可以是平行四边形,也可以是长方形,或者其他不规则形状。由于动态冰中的气泡和裂隙的形状并非全是规则的形状,因此可以将不规则形状简化或近似为规则的形状,再采用等效面积的方法获得气泡和裂隙的参数。

49.以将气泡的形状等效为圆形为例进行说明,如图3所示,若所述第i个孔为气泡,则所述为第i个气泡的等效面积,且,其中,为所述第i个气泡的等效半径,所述为所述第i个气泡的影响范围的面积,且,其中,为所述第i个气泡的影响范围的半径。

50.在本技术实施例中,还可以将气泡的形状等效为椭圆形或其他形状,其等效面积获取原理与将气泡的形状等效为圆形时的等效面积获取原理相同,在此不再赘述。

51.以将裂隙的形状等效为平行四边形为例进行说明,如图5所示,若所述第i个孔为裂隙,则所述为第i个裂隙的等效面积,且,其中,为所述第i个裂隙的等效底边,为所述第i个裂隙的等效高,所述为所述第i个裂隙的影响范围的面积,且,其中,为所述第i个裂隙的影响范围的底边,为所述第i个裂隙的影响范围的高。

52.在本技术实施例中,还可以将裂隙的形状等效为长方形或其他形状,其等效面积获取原理与将裂隙的形状等效为平行四边形时的等效面积获取原理相同,在此不再赘述。

53.本技术通过使导热模型满足在孔的区域内以及在孔的影响范围内的积分条件,并使导热模型满足在孔的影响范围边界上以及孔的影响范围外的条件,从而建立每个孔影响下的导热模型,为获取动态冰的导热系数建立较为简单的前提条件。

54.在示例性实施例中,步骤s120可以包括子步骤s122。

55.子步骤s122:建立每个孔的影响范围在每个网格单元中的面积权重,,其中,为所述统计单元中的网格单元的编号,i为所述统计单元中的孔的编号,为第i个孔的影响范围在第个网格单元内的面积,n为所述统计单元中包含的孔的数量。

56.在本技术实施例中,如图6所示,图6示出了动态冰的其中一个统计单元,该统计单元被划分为5行、6列网格单元,第1个孔和第2个孔均为圆形,作为一种可选实施方式,可以表示第e行、第f列的网格单元,本技术对此不做限制,图6中的用阴影标记的网格单元为第2行、第3列,其编号可以为(2,3)。

57.以图6中的第1个孔的影响范围在编号(2,3)的网格单元中的面积权重为例进行说明。

58.第1个孔的影响范围在编号(2,3)的网格单元中的面积,即图6中用阴影标记的网格单元的边与的虚线围成的四分之一圆的面积,将统计单元中包含的n个孔的影响范围在编号(2,3)的网格单元中的面积进行累加,若某个孔的影响范围与该网格单元没有重叠部分,则令该孔的影响范围在该网格单元内的面积为0,然后用除以累加得到的面积,从而得到第1个孔的影响范围在编号(2,3)的网格单元中的面积权重,并按照该步骤得到每个孔的影响范围在每个网格单元中的面积权重。

59.步骤s130:根据所述每个孔影响下的导热模型和所述每个孔的影响范围在每个网格单元中的面积权重,得到所述统计单元中的每个网格单元的等效导热值。

60.在示例性实施例中,步骤s130可以包括子步骤s131。

61.子步骤s131:根据所述每个孔影响下的导热模型和所述每个孔的影响范围在每个网格单元中的面积权重,得到所述统计单元中的每个网格单元的等效导热值,,其中,i为所述统计单元中的孔的编号,n为所述统计单元中包含的孔的数量。

62.在本技术实施例中,导热模型在一个网格单元中各点的数值处处相等,作为一种可选实施方式,在获得统计单元中的每个网格单元的等效导热值时,将取为每个网格单元格心的坐标。

63.本技术通过将每个孔影响下的导热模型与该孔在网格单元中的面积权重相乘,得到每个孔对该网格单元的等效导热值的影响值,再将每个孔的影响值累加起来,得到该网格单元的等效导热值,如此对每个网格单元进行计算,从而得到每个网格单元的等效导热值,为获取动态冰的导热系数建立较为简单的前提条件。

64.步骤s140:根据所述每个网格单元的等效导热值得到所述统计单元的平均导热值。

65.在示例性实施例中,步骤s140可以包括子步骤s141至子步骤s144。

66.子步骤s141:在x轴方向采用等温边界条件,在y轴方向采用绝热边界条件,根据所述每个网格单元的等效导热值和二维稳态导热控制方程,通过有限元方法计算得到所述每个网格单元的温度。

67.如图7所示,若统计单元的左下角为原点,下侧边界向右为x轴正方向,左侧边界向上为y轴正方向,则在x轴方向采用等温边界条件,在y轴方向采用绝热边界条件,可以是:统计单元的上下两侧完全绝热,统计单元的左侧温度为,右侧温度为,且。

68.在本技术实施例中,每个网格单元的温度在一个网格单元中各点的数值处处相等。

69.子步骤s142:根据所述每个网格单元的温度和傅里叶稳态导热定律得到所述每个网格单元边界上的热流。

70.在本技术实施例中,在x轴方向,每个网格单元的左边界上有热流流出,每个网格的右边界上有热流流入。

71.子步骤s143:将所述统计单元热流计算侧的所有网格单元在该侧边界上的热流相加,得到所述统计单元的总热流,其中,所述热流计算侧为所述统计单元在x轴方向的两侧中的任意一侧。

72.如图8所示,以统计单元被划分为5行、6列的网格单元,统计单元的上下两侧完全绝热,统计单元的左两侧温差恒定为例进行说明,热流计算侧为统计单元的左侧和右侧中的任意一侧。若热流计算侧为统计单元的左侧,则统计单元热流计算侧的所有网格单元在该侧边界上的热流包括:第1列的所有网格单元的左边界上的热流,或第6列所有网格单元的右边界上的热流。

73.子步骤s144:根据所述统计单元的总热流,得到所述统计单元的平均导热值,其中,为所述统计单元的在x轴方向的两侧的长度,为所述统计单元在x轴方向的两侧的温差。

74.步骤s150:根据多个所述统计单元的平均导热值得到所述动态冰的导热系数。

75.在示例性实施例中,步骤s150可以包括子步骤s151。

76.子步骤s151:将多个所述统计单元的平均导热值的收敛值或统计数确定为所述动态冰的导热系数。

77.具体地,可以在多个统计单元的平均导热值收敛时,将多个统计单元的平均导热值的收敛值确定为动态冰的导热系数,也可以在得到多个统计单元的平均导热值后,将多个统计单元的平均导热值的平均值、标准差等统计数中的任意一种确定为动态冰的导热系数。

78.本技术通过建立每个孔影响下的导热模型,并建立每个孔的影响范围在每个网格单元中的面积权重,根据每个孔影响下的导热模型和每个孔的影响范围在每个网格单元中的面积权重,得到统计单元中的每个网格单元的等效导热值,然后再根据每个网格单元的等效导热值得到统计单元的平均导热值,并根据多个统计单元的平均导热值得到动态冰的导热系数,即使在孔隙大小相差较大时,也可以根据导热模型和面积权重算出每个网格单元的等效导热值,无需划分更多的网格,从而使获取动态冰的导热系数的过程更加简单。

79.最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不驱使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例技术方案的精神和

范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1