一种快速识别重污染水体中多种污染物条件下生物体毒性效应的方法与流程

1.本技术涉及环境毒理学技术领域,具体涉及一种快速识别重污染水体中多种污染物条件下生物体毒性效应的方法,特别是涉及多种污染物水体中生物体毒性效应的识别。

背景技术:

2.随着工业城镇化的快速发展,环境污染问题不断加剧,通过地表水进入河流等水体的污染物质日益增多、污染物质种类大幅增加,致使水体中复合污染的发生概率变得更大、情况更为复杂。复合污染通常指在同一环境介质(水体、土壤、大气)中,两种或两种以上种类不同、性质不同的污染物共同存在且相互作用或反应,从而引发的污染。因此,开展污染特别是重污染水体的复合污染物质研究具有重要意义。水生生态毒理学作为毒理学重要研究分支之一,水生生物的毒性情况能够反映水体污染物质及污染程度状况,因此,可通过水生生物毒性研究来识别水体复合污染物质互相作用情况。

3.目前针对多种污染物质对生物体毒性效应的识别研究中,其实验方法多适用于理论研究,具体的步骤和过程较为繁琐、花费时间较长。对于实践中如何快速识别监测区域重污染水体中两种及以上的主要污染物的水生生物毒性复合效应,还有待对流程和方法进行改进,以获得高效、便捷且适于实践应用的识别方法。

技术实现要素:

4.本技术提供一种针对性强、快速识别重污染水体中多种污染物条件下生物体毒性效应的方法,解决现有技术中测定方法流程繁琐、对重污染水体的未知污染物复合生物毒性效应识别速度慢等问题。

5.本技术提供的快速识别重污染水体中多种污染物条件下生物体毒性效应的方法,包括:

6.获取待测水体信息,确定实验条件参数;

7.所述待测水体信息包括:水体的污染物种类和浓度、水温、ph;所述实验条件参数包括:待测目标污染物种类、受试生物培养条件;根据水体的污染物种类和浓度,将污染物浓度最高的前n位污染物作为待测目标污染物,其中n为待识别复合效应的污染物种类数;根据水体的水温、ph,结合文献资料,确定培养受试生物时的水样水温和ph;

8.针对n个待测目标污染物,分别进行单一污染物的预实验,获得相应的单一污染物lc

50

数值e;

9.根据单一污染物lc

50

数值,确定复合污染物的急性毒性实验条件,进行急性毒性实验,获得复合条件下各污染物的lc

50

值em;根据预实验和急性毒性实验的结果,获得复合污染物生物体毒性效应,包括:

10.采用联合评价法按marking的相加指数法计算得出复合污染物相互间的作用特征;

11.其中公式如下:

[0012][0013]

式中:e1、e2……en

分别为n种单一污染物的lc

50

值,e

m,1

、e

m,2

……em,n

为复合条件下各污染物lc

50

值;s为生物毒性相加作用之和;

[0014]

由s求得相加指数ai:当s<1时,当s>1时,根据ai值判断复合污染物生物体毒性效应:当ai=0时为毒性相加作用;当ai<0时为毒性拮抗作用;ai>0时为协同作用。

[0015]

可选的,所述受试生物包括体长小于7cm的青、草、鲢、鳙及斑马鱼,以及体长小于3cm的金鱼。

[0016]

可选的,在进行预实验和急性毒性实验之前,对受试鱼进行预培养,培养时间7~10天,培养水样为水温24~26℃、ph值7.4~7.6,充分曝气24h的去离子水。

[0017]

可选的,所述针对待测目标污染物,分别进行单一种类污染物的预实验,包括:

[0018]

配制水样:对于不溶于水的待测目标污染物,选择相应的助溶剂,随待测目标污染物共同加入水中,形成单一污染物母液;对于溶于水的待测目标污染物,直接加入水中,形成单一污染物母液;

[0019]

实验组和对照组设置:设置多个单一污染物实验组,每个实验组的水样由单一污染物母液按浓度梯度稀释配制成不同浓度,并设置相应的空白对照组;其中对于不溶于水的待测目标污染物,还另设置相应的助溶剂对照组;各组都设2个平行组;

[0020]

预实验:向实验组和对照组的水样中加入受试生物,进行培养,分别进行24h、48h、72h、96h的急性毒性实验,并记录生物死亡情况;计算分析获得单一污染物半致死浓度lc

50

。

[0021]

可选的,所述根据单一污染物lc

50

数值,确定复合急性毒性实验条件,包括:将多种单一污染物按其lc

50

数值比例进行混合,形成复合污染物母液;随后按0.25、0.5、0.75、1的稀释倍数对复合污染物母液进行梯度稀释,形成不同毒性浓度的复合污染物水样。

[0022]

可选的,所述进行急性毒性实验时,急性毒性实验对受试生物的培养条件与预实验时的培养条件相同;将不同毒性浓度的复合污染物水样作为实验组,同时形成对应的空白对照组,在各水样中加入受试生物,共培养96h,并在24h、48h、72h、96h的时间节点分别记录受试生物的死亡状况;根据死亡状况,计算分析获得复合条件下各污染物的lc

50

值。

[0023]

可选的,所述根据单一污染物lc

50

数值,确定复合急性毒性实验条件,包括:待识别复合效应的污染物为两种,将两种单一污染物的lc

50

数值比为1:1时定义为1个毒性单位并形成复合污染物母液,随后分别配置0.25、0.5、0.75、1毒性单位浓度的复合污染物水样,作为复合污染物的急性毒性实验所用水样。

[0024]

本技术的方法,对待测水体的水质信息进行分析,确定主要污染物作为生物毒性效应分析的待测目标污染物,进而通过简洁高效的实验方法和结果分析方法,识别出复合污染物的生物体复合毒性效应。本方法利用小型生态体系特征模拟大型重污染体系,通过实验模拟,并对各个实验条件进行严格控制,快速地识别出多种污染物条件下的生物体毒性复合效应,实现对重污染水体中主要污染物复合毒性效应的快速判断。通过本技术的方法,能够快速识别监测区域重污染水体中两种及以上的主要污染物的水生生物毒性复合效

应,方法高效、便捷且适于实践应用。

附图说明

[0025]

为了更清楚地说明本技术的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0026]

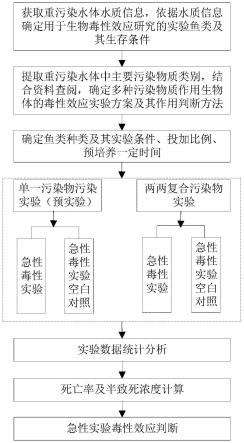

图1为本技术实施例的方法流程示意图。

具体实施方式

[0027]

为了使本技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和实施例对本技术进行详细说明。

[0028]

实施例1

[0029]

本实施例的方法流程可参照图1所示。

[0030]

具体为:

[0031]

(1)获取重污染区的待测水体的水质信息,依据所述水质信息,确定用于模拟重污染水体中复合污染物的主要污染物种类、鱼的种类及其生存条件(ph、水温)等。根据水体的污染物种类和浓度,将污染物浓度最高的前n位污染物作为待测目标污染物,其中n为待识别复合效应的污染物种类数;实验用鱼选择具有地域代表性、便于实验饲养、对物质敏感的鱼类,如青、草、鲢、鳙及斑马鱼等,体长一般小于7cm为宜,有时还可用体长小于3cm的金鱼。这些种类的受试生物对水体质量要求较低、容易饲养、具有较强的温度耐受性、相较于其他水生生物体暴露源单一等优势。选育合适毒性试验的鱼类是开展实验研究的基础。

[0032]

(2)确定培养条件:可根据现有水生生物学相关资料,获取待受试鱼类生物体的培养的最适生存条件,包括水质信息、曝气设备、投放鱼类比例、预培养及实验时间等。根据实际获取的待测水体的水质信息,结合受试鱼类生物体最适生存条件,确定培养生物体内在及外在条件等。一般采用玻璃器具,水质ph 6.7~8.5,冷水温度12~18℃,温水温度20~28℃,水温变化

±

2℃,水中溶解氧不能低于4mg/l,可用清洁河水、湖水或去离子水等。

[0033]

(3)预培养:采用实验室模拟环境条件下,根据前文所述(1)、(2)选用实验室培养的鱼类,购买一定数量的鱼类,在实验室日光灯照、水温、ph值、充分曝气24h的去离子水,预培养时间为一周,随机挑选鱼类体重、体长、体形一致且活泼健康的成年鱼类进行实验。

[0034]

(4)配置复合污染物多种污染物溶液:

[0035]

4-1对于不溶于水的污染物:根据待检测的目标污染物成分,选择合适的助溶剂,将污染物和助溶剂加入去离子水中,分别配制重污染水体中单一污染物母液,其它浓度梯度按此稀释而成;所述助溶剂对照组的水样由去离子水构成,其中,所述助溶剂的浓度不超过1ml/l。

[0036]

4-2对于溶于水的污染物:将单一污染物加入去离子水中,配制单一污染物母液,其它浓度梯度按此稀释而成。

[0037]

(5)准备对照组和污染物实验组:

[0038]

准备若干相同的鱼缸,盛水量以每条鱼2l左右,向鱼缸中分别注入预设的对照组和单一污染物实验组水样,其余条件保持相同,构成对照组和单一污染物实验组;各组实验

容器尺寸统一,实验水样体积小于容器容量的5%左右。

[0039]

其中:每个实验组的水样由单一污染物母液按浓度梯度稀释配制成不同浓度,实验组可包括6~8个浓度梯度;并设置相应的空白对照组,其中对于不溶于水的待测目标污染物,还另设置相应的助溶剂对照组,所述助溶剂对照组的水样由助溶剂和去离子水构成,其中,助溶剂浓度不超过1ml/l。各组都设有2个平行组。

[0040]

(6)预实验

[0041]

针对n个待测目标污染物,分别进行单一污染物的预实验,获得相应的单一污染物lc

50

数值e;向单一污染物实验组及其平行组和对照组的鱼缸中投入一定数量的鱼类生物体,进行24h、48h、72h、96h的急性毒性实验,记录鱼类死亡情况并及时捞出死鱼;根据几个时间段记录的鱼类死亡数,使用excel进行数据处理,得出主要污染物(即待测目标污染物)的单一污染物半致死浓度lc

50

及95%置信区间。

[0042]

(7)急性毒性实验

[0043]

根据单一污染物lc

50

数值,确定复合污染物的急性毒性实验条件,进行急性毒性实验,获得复合条件下各污染物的lc

50

值em。

[0044]

实验条件主要包括复合污染物的各污染物配比浓度,以及受试生物外部培养条件。

[0045]

对于受试生物的外部培养条件,包括灯照、水温、ph值等,与预培养以及预实验时的鱼类培养条件保持一致。

[0046]

对于复合污染物的各污染物配比浓度:

[0047]

在复合污染物的急性毒性实验前进行单一污染物毒性预实验,通过预实验可得到单一污染物的lc

50

。例如,待识别复合效应的污染物设为两种,则以两两污染物lc

50

来确定浓度梯度最大的复合污染物浓度组,在两两污染物lc

50

区间范围内合理设置复合污染物的浓度梯度,根据预实验的浓度及实验效果确定各复合污染物实验组水样的预设浓度。

[0048]

具体而言,复合污染物水样配制时,将多种单一污染物按其lc

50

数值比例进行混合,形成复合污染物母液;随后按0.25、0.5、0.75、1的稀释倍数对复合污染物母液进行梯度稀释,形成不同毒性浓度的复合污染物水样。

[0049]

7-1具体实施时,以n=2为例,即待识别复合效应的污染物为2种,则将2种单一污染物的lc

50

数值比为1:1时定义为1个毒性单位并形成复合污染物母液,随后分别配置0.25、0.5、0.75、1毒性单位浓度的复合污染物水样,作为复合污染物的急性毒性实验所用水样。

[0050]

7-2向复合污染物实验组及其平行组和对照组水样中投入一定数量预培养的鱼类进行为期24h、48h、72h、96h的急性毒性实验,从预培养的鱼类从中随机选择健康、活泼的放入实验鱼缸中,采用静态试验法,每天换一次溶液;在实验期间,24h、48h、72h、96h记录鱼类死亡个数并及时捞出死鱼,在96h结束实验。同样经过数据处理,获得复合条件下各污染物的lc

50

值em。

[0051]

(8)结果分析

[0052]

根据不同梯度污染物实验组和对照组24h、48h、72h、96h对鱼类的死亡情况,一方面可从鱼类死亡数量初步判断复合污染物相互作用影响,另一方面采用联合评价法按marking的相加指数法计算得出复合污染物相互间的作用特征。

[0053]

其中,通过数据分析进行浓度-效应之间的单变量双因素作用分析,进而推出所述

复合污染物多个污染物对鱼类的作用特征。

[0054]

采用联合评价法按marking的相加指数法计算得出复合污染物相互间的作用特征;其中公式如下:

[0055][0056]

式中:n为待识别复合效应的污染物种类数,e1、e2……en

分别为n种单一污染物的lc

50

值,具体数据来自单一污染物的预实验的实验结果;而e

m,1

、e

m,2

……em,n

为复合条件下各污染物lc

50

值,具体数据来自于复合污染物的急性毒性实验的实验结果;s为生物毒性相加作用之和。

[0057]

由s求得相加指数ai:当s<1时,当s>1时,

[0058]

根据ai值判断复合污染物生物体毒性效应,当ai=0时为毒性相加作用;当ai<0时为毒性拮抗作用;ai>0时为协同作用。

[0059]

实施例2

[0060]

1、获取待测水体信息,确定实验条件参数:

[0061]

获取某一湖泊重污染区水质污染物浓度及种类、水温、水质ph等,提取湖泊重污染水质浓度较高的污染物,其排在污染物浓度最高的前2位污染物为有机物四溴双酚a(tbbpa)、重金属镉(cd),将其作为待测目标污染物。

[0062]

根据该湖泊所在地域及水文条件,选择斑马鱼作为受试生物。

[0063]

2、预培养:采用实验室模拟环境条件下,购买一定数量的斑马鱼,在实验室日光灯照,水温24~26℃,ph值7.4~7.6,充分曝气24h的去离子水,预培养7~10天,随机挑选体形一致且活泼健康的成年斑马鱼,体重约0.3g、体长3.5cm,进行实验。

[0064]

3、配制污染物溶液

[0065]

(1)根据有机物tbbpa不易溶于水,选择丙酮作为助溶剂,丙酮浓度不高于1ml/l,其中污染物和助溶剂均加入去离子水,tbbpa配制母液即第一污染物溶液10mg/l,其它浓度由第一污染物溶液稀释而成;

[0066]

(2)对于溶于水的cdcl2,加入去离子水配制,cd配制第一污染物溶液100mg/l,其它浓度由第一污染物溶液稀释而成;

[0067]

(3)设置单一污染物8个实验组,其中一个为助溶剂对照组,一个为空白对照组,各组都设有2个平行组,实验组的tbbpa浓度1mg/l、1.5mg/l、2mg/l、2.5mg/l、3mg/l、3.5mg/l、4mg/l、4.5mg/l;cd浓度1mg/l、5mg/l、10mg/l、15mg/l、20mg/l、25mg/l、30mg/l、35mg/l,助溶剂丙酮对照组浓度1ml/l。

[0068]

(4)设置复合污染物4个实验组:在实验(3)基础上,将两种染毒物质lc

50

数值比为1:1时定义为一个毒性单位,分别配置0.25、0.5、0.75、1毒性单位的混合染毒溶液,可表述为:混合染毒液浓度=毒性配比(lc

50

+lc

50

),各组都设有2个平行组。

[0069]

4、对每个鱼缸投入20条步骤2所述的斑马鱼进行急性毒性实验,培养方式按照预培养的方式进行。定时96h记录鱼的死亡情况并及时捞出死鱼。

[0070]

5、分析计算

[0071]

记录染毒液单一、复合染毒液实验组和对照组的死亡数量平均值,根据统计推算

污染物浓度与斑马鱼的死亡率的关系,分别推出单一染毒液对斑马鱼的lc

50

,在此基础上判断出复合污染物条件下生物体毒性效应。

[0072]

表1~3列出了急性毒性实验的各项数据。

[0073]

表1tbbpa染毒液斑马鱼的死亡情况

[0074]

浓度(mg/l)投入数量(条)死亡数量(条)死亡率(%)120001.520002206302.520115532015753.520189042019984.52020100

[0075]

表2cd染毒液斑马鱼的死亡情况

[0076]

浓度(mg/l)投入数量(条)死亡数量(条)死亡率(%)120005200010204201520735202094525201470302020100352020100

[0077]

表3tbbpa、cd复合染毒液斑马鱼的死亡情况

[0078][0079]

根据表1、2斑马鱼急性毒性实验浓度-效应关系,采用excel中trend函数统计分析得出tbbpa、cd单一污染物lc

50

分别是2.12mg/l、17.3mg/l;在得出两种污染物单一lc

50

基础上,设置复合污染物染毒实验,根据剂量-效应关系,采用excel中trend函数统计分析得出tbbpa、cd复合污染物染毒液lc

50

分别是0.992mg/l、8.10mg/l;结合单一染毒实验情况,得出本案例ai》0,可以得出两种污染物复合染毒液对斑马鱼具有明显的联合协同显著作用。

[0080]

以上结合具体实施方式和范例性实例对本技术进行了详细说明,不过这些说明并不能理解为对本技术的限制。本领域技术人员理解,在不偏离本技术精神和范围的情况下,

可以对本技术技术方案及其实施方式进行多种等价替换、修饰或改进,这些均落入本技术的范围内。本技术的保护范围以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1