一种氟康唑氯化钠注射液中环己酮的检测方法与流程

1.本技术涉及分析化学的技术领域,具体涉及一种氟康唑氯化钠注射液中环己酮的检测方法。

背景技术:

2.氟康唑氯化钠注射液是临床上常用的抗真菌的药物。为保证氟康唑氯化钠注射液产品的安全性,在氟康唑氯化钠注射液的成品中,需要对其进行质量研究,并跟踪稳定性样品与包装容器的相容性。

3.环己酮(cas号为108-94-1)是一种与氟康唑氯化钠注射液包材反应的潜在致突变杂质,对人体用药安全性产生威胁,因此,需要对氟康唑氯化钠注射液中的环己酮杂质进行实时监测,并进行严格控制。

4.目前,关于氟康唑氯化钠注射液中环己酮杂质的检测方法未有相关记载。因此,亟需一种准确、可靠且灵敏度高的检测方法来对氟康唑氯化钠注射液中的环己酮杂质进行检测。

技术实现要素:

5.为了准确、快速的对氟康唑氯化钠注射液中的微量环己酮进行检测,本技术提供一种氟康唑氯化钠注射液中环己酮的检测方法。

6.一种氟康唑氯化钠注射液中环己酮的检测方法,具体包括以下步骤:配制对照品溶液,并利用气相色谱进行检测,绘制标准曲线;配制供试品溶液,并利用气相色谱进行检测,根据峰面积与所述标准曲线,获得所述供试品溶液中环己酮的含量;其中,所述气相色谱的检测条件为:线速度为20-30sec/cm;升温程序为起始温度70-90℃,以5-15℃/min的升温速率升温至140-160℃,再以2-8℃/min的升温速率升温至190-210℃,保持8-12min;检测器为火焰离子化检测器,检测器温度为230-270℃;气化室温度为220-280℃。

7.本技术通过气相色谱的检测方法,绘制环己酮对照品的标准曲线,能够快速获得供试品溶液中环己酮的含量。上述检测方法具有良好的专属性、线性和范围、溶液稳定性和色谱条件耐用性。

8.气相色谱检测方法利用惰性气体作为流动相,注入仪器的待测样品在气相中传递速度快,组分在流动相和固定相之间可以瞬间地达到平衡,具有分析速度快和分离效率高的优点。

9.优选地,所述气相色谱的检测条件中:线速度为23-27sec/cm;升温程序为起始温度75-85℃,以8-12℃/min的升温速率升温至140-160℃,再以3-7℃/min的升温速率升温至190-210℃,保持8-12min;检测器为火焰离子化检测器,检测器温度为240-260℃;气化室温度为240-260℃;载气为氮气。

10.优选地,所述气相色谱的检测条件为:色谱柱为聚乙二醇为固定液的毛细管柱。

11.进一步地,所述升温程序为:起始温度80

±

2℃,以10℃/min的升温速率升温至150

±

5℃,再以5℃/min的升温速率升温至200

±

5℃,保持10min。

12.进一步地,检测器温度为250

±

5℃;气化室温度为250

±

5℃。

13.优选地,所述气相色谱的检测条件中:进样体积为0.1μl。

14.优选地,所述气相色谱的检测条件中:进样模式为不分流。

15.优选地,所述色谱柱选自agilent innowax、hp-20m、supelcowax 10中的任意一种。

16.进一步地,所述色谱柱为agilent innowax,规格为60m

×

0.32mm,0.50μm。

17.本技术通过筛选色谱柱、调整进样量、优化升温程序等方法优化氟康唑氯化钠注射液中环己酮的检测方法,最终将气相色谱条件确定为上述方案。

18.优选地,所述标准曲线的绘制,具体步骤为:精密称定环己酮对照品,加稀释剂溶解,并配制成线性浓度范围的环己酮对照品线性溶液;利用气相色谱进行检测,以所述环己酮对照品线性溶液浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,绘制所述标准曲线。

19.进一步地,所述稀释剂选自水、甲醇、乙醇中的任意一种。

20.本技术使用水、甲醇、乙醇作为稀释剂,能够良好的溶解环己酮,且对于环己酮的出峰位置无干扰,有利于提高检测方法的准确度。

21.进一步地,所述环己酮对照品线性溶液的浓度范围为0.4μg/ml-4.0μg/ml。

22.进一步地,所述检测方法的检测限为0.024μg/ml。

23.优选地,所述气相色谱中的进样方式采用分流进样。

24.申请人经过试验发现,相比于分流进样,采用不分流的进样模式具有较高的灵敏度。

25.综上所述,本技术的技术方案具有以下效果:本技术提供的氟康唑氯化钠注射液中环己酮的检测方法操作简单,可以准确获得检测结果;通过实验结果的确定,能够将氟康唑氯化钠注射液药品质量进行合理控制,有利于药品安全。

26.本技术的检测方法具有良好的专属性、线性和范围、仪器精密度、溶液稳定性和色谱条件耐用性。

27.本技术的检测方法可准确检测低至0.082μg/ml的环己酮,可检测到低至0.025μg/ml的环己酮,具有较高的灵敏度、重现性、准确度和精密度。

附图说明

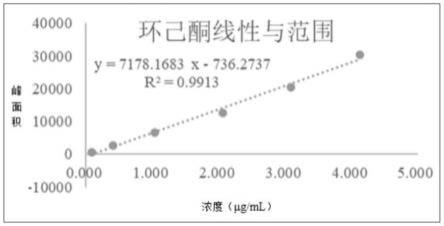

28.图1为本技术中环己酮对照品溶液的标准曲线图。

具体实施方式

29.本技术提供一种氟康唑氯化钠注射液中环己酮的检测方法,具体包括以下步骤:配制对照品溶液,并利用气相色谱进行检测,绘制标准曲线;配制供试品溶液,并利用气相色谱进行检测,根据峰面积与所述标准曲线,获得供试品溶液中环己酮的含量。

30.其中,气相色谱的检测条件为:色谱柱为聚乙二醇为固定液的毛细管柱;线速度为23-27sec/cm;升温程序为起始温度75-85℃,以8-12℃/min的升温速率升温至140-160℃,再以3-7℃/min的升温速率升温至190-210℃,保持8-12min;检测器为火焰离子化检测器,检测器温度为240-260℃;气化室温度为240-260℃;载气为氮气;进样体积为0.1μl;进样模式为不分流。

31.具体地,升温程序为:起始温度80

±

2℃,以10℃/min的升温速率升温至150

±

5℃,再以5℃/min的升温速率升温至200

±

5℃,保持10min。

32.进一步地,检测器温度为250

±

5℃;气化室温度为250

±

5℃。

33.进一步地,色谱柱为agilent innowax,规格为60m

×

0.32mm,0.50μm。

34.本技术中,所用气相色谱检测仪器为:gc-2014c气相色谱仪。所用氟康唑氯化钠注射液原料、试剂及其规格和来源如表1所示;其余原料、试剂、溶剂等均可通过商购获得。

35.表1氟康唑氯化钠注射液原料、试剂及其规格和来源通过echa生殖毒性数据查询noel值,计算环己酮限度为不得超过0.1%;即,氟康唑氯化钠注射液中环己酮的限度浓度2μg/ml。

36.以下结合实施例以及性能测定试验对本技术作进一步详细描述,这些实施例不能理解为限制本技术所要求保护的范围。实施例

37.实施例1本实施例提供了一种氟康唑氯化钠注射液中环己酮的检测方法。

38.本实施例的具体步骤为:(1)配制溶液稀释剂:水。

39.空白辅料溶液:氟康唑氯化钠注射液的辅料溶液(注:空白辅料溶液为0.9wt%的氯化钠溶液)。

40.对照贮备溶液:精密称定环己酮对照品200mg,置100ml容量瓶中,加稀释剂溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取上述溶液1ml,置100ml容量瓶中,加稀释剂溶解并稀释至刻度,摇匀即得;浓度为20μg/ml;平行配制2份。

41.对照溶液:精密量取对照贮备溶液5ml,置50ml量瓶中,加稀释剂溶解并稀释至刻

度,摇匀,即得;浓度为2μg/ml。

42.供试品溶液:直接取氟康唑氯化钠注射液作为供试品溶液。

43.(2)测定方法利用气相色谱对步骤(1)中的对照溶液和供试品溶液进行测定,根据测得的峰面积绘制标准曲线,并计算供试品溶液中环己酮的含量;其中,气相色谱的条件为:仪器为gc-2014c气相色谱仪;色谱柱为agilent innowax规格60m

×

0.32mm,0.50μm;载气为纯度≥99.999%的氮气;升温程序为起始温度80℃,以10℃/min的升温速率升温至150℃,再以5℃/min的升温速率升温至200℃,保持10min;检测器为火焰离子化检测器,检测器温度为250℃;气化室温度为250℃;自动进样体积为0.1μl;进样模式为不分流。

44.实施例2本实施例考察了检测方法的专属性。

45.利用实施例1提供的检测方法对对照溶液、稀释剂和空白辅料溶液进行测定,考察检测方法的专属性。

46.检测结果:如表2所示。

47.表2专属性检测结果名称保留时间峰面积对照溶液9.11212671稀释剂-未检出空白辅料溶液-未检出由表2的检测结果可知,空白辅料溶液和稀释液未检出环己酮,对环己酮的含量测定均无干扰,表明本技术提供的检测方法的专属性较好。

48.实施例3本实施例考察了检测方法的仪器精密度。

49.利用实施例1提供的检测方法对对照溶液进行检测,并平行测定5次,计算保留时间与峰面积的相对标准偏差(rsd,%),考察检测方法的仪器精密度。

50.检测结果:如表3所示。

51.表3仪器精密度检测结果名称保留时间(min)峰面积对照溶液1-19.11212671对照溶液1-29.07613813对照溶液1-39.08613019对照溶液1-49.07613775对照溶液1-59.07013528平均值9.08413361rsd(%)0.183.74由表3的检测结果可知,利用气相色谱仪器对对照溶液进行平行测定后,保留时间和峰面积的相对标准偏差均不大于3.74%,表明本技术中检测方法的仪器精密度较高。

52.实施例4

本实施例考察了检测方法的溶液稳定性。

53.100%供试品加标溶液:精密量取对照贮备溶液5ml,置50ml量瓶中,用氟康唑氯化钠注射液稀释至刻度,摇匀,即得;浓度为2μg/ml。

54.利用实施例1提供的检测方法对室温条件下放置不同时间(0、4h、8h、18h、24h)的对照溶液和上述100%供试品加标溶液进行检测,计算峰面积的变化值,考察检测方法中溶液的稳定性。

55.检测结果:如表4所示。

56.表4溶液稳定性检测结果由表4的检测结果可知,对照溶液和供试品加标溶液的变化值均不大于6.2%,表明本技术的检测方法的溶液稳定性较高。

57.实施例5本实施例根据环己酮线性与范围实验提供了环己酮对照溶液的标准曲线。

58.分别精密量取实施例1中对照贮备溶液0.2ml、1.0ml、2.5ml、5.0ml、7.5ml、15ml,置50ml量瓶中,用稀释剂稀释至刻度,摇匀,分别得到浓度约为0.08μg/ml、0.4μg/ml、1.0μg/ml、2.0μg/ml、3.0μg/ml、4.0μg/ml的6份线性溶液。

59.利用实施例1提供的检测方法对上述6份线性溶液进行测定,测定结果如表5所示;以线性溶液中环己酮的峰面积对环己酮的相应浓度进行回归分析,得到标准曲线如图1所示,线性方程与范围及相关关系见表5。

60.表5环己酮线性与范围检测结果

通过图1可知,环己酮标准曲线的回归方程为y=7178.1683x-736.2737(r2=0.9913),相关系数为r=0.9956,表明环己酮的浓度与峰面积呈良好的线性关系。

61.实施例6本实施例考察了检测方法的检测限(lod)和定量限(loq)。

62.定量限溶液:精密量取对照溶液1.0ml,置25ml量瓶中,加稀释剂稀释至刻度,摇匀,即得;浓度为0.082μg/ml。以10倍信噪比(s/n)对应的浓度为定量限,然后平行配制浓度为定量限的溶液6份,并进行测试,计算峰面积的相对标准偏差(rsd),考察定量限的精密度。

63.检测限溶液:精密量取定量限溶液3.0ml,置10ml量瓶中,加稀释剂稀释至刻度,摇匀,即得;浓度为0.024μg/ml。以3倍信噪比(s/n)对应的浓度为检出限。

64.检测结果:如表6所示。

65.表6检测限(lod)和定量限(loq)检测结果

由表6的检测结果可知,检测方法的检测限为0.024μg/ml,表明检测方法的灵敏度高。检测方法的定量限为0.082μg/ml。平行配制6份定量限浓度的溶液,其主峰峰面积rsd不大于4.48%,信噪比均不小于10,符合要求,试验结果表明检测方法的定量限精密度良好。

66.实施例7本实施例考察了检测方法的重复性、中间精密度与精密度。

67.配制100%供试品溶液:精密量取对照贮备溶液5ml,置50ml量瓶中,用氟康唑氯化钠注射液稀释至刻度,摇匀,即得;浓度为2μg/ml;平行配制6份。

68.重复性:按照上述方法平行配制100%供试品溶液6份,按照实施例1提供的检测方法,测定其主峰峰面积,结合实施例5提供的标准曲线,计算6份溶液中环己酮的含量,并计算rsd(n=6),考察检测方法的重复性。

69.中间精密度:由不同的操作人员(实验人员1、实验人员2)按照上述方法各自平行配制100%供试品溶液6份,按照实施例1提供的检测方法,测定其主峰峰面积,结合实施例5提供的标准曲线,分别各自计算6份溶液中环己酮的含量,并计算rsd(n=6),考察检测方法的中间精密度。

70.精密度:结合重复性与中间精密度实验测量的12个环己酮含量数据,计算rsd(n=12,%),考察检测方法的精密度。

71.注:氟康唑氯化钠注射液未检出环己酮。

72.检测结果:如表7所示。

73.表7重复性、中间精密度与精密度检测结果

由表7的检测结果可知,平行测定6份100%供试品溶液,环己酮含量测定结果rsd为6.57%,表明本技术提供的检测方法测定环己酮的重复性良好。由不同的操作人员平行测定6份100%供试品溶液,环己酮含量测定结果rsd分别为6.57%、3.38%,表明本技术提供的检测方法测定环己酮的中间精密度良好。结合重复性与中间精密度实验测量的12个环己酮含量数据,rsd为7.37%,均小于8.0%,表明本技术提供的检测方法测定环己酮的精密度良好。

74.实施例8本实施例考察了检测方法的准确度。

75.按照下述方法配制50%供试品溶液、100%供试品溶液、150%供试品溶液,并分别

平行配制3份。

76.配制50%供试品溶液:精密量取对照贮备溶液2.5ml,置50ml量瓶中,用氟康唑氯化钠注射液稀释至刻度,摇匀,即得;浓度为1μg/ml;加入量为51.55μg。

77.配制100%供试品溶液:精密量取对照贮备溶液5ml,置50ml量瓶中,用氟康唑氯化钠注射液稀释至刻度,摇匀,即得;浓度为2μg/ml;加入量为103.11μg。

78.配制150%供试品溶液:精密量取对照贮备溶液7.5ml,置50ml量瓶中,用氟康唑氯化钠注射液稀释至刻度,摇匀,即得;浓度为3μg/ml;加入量为154.66μg。

79.表8准确度检测结果由表8的检测结果可知,本技术中检测方法测定其高、中、低浓度环己酮的含量回收率均在93.2-107.5%之间,平均回收率在95.2%-106.9%之间,rsd为6.93%;该检测机果表明,本技术提供的检测方法测定环己酮的回收率好、准确度高。

80.实施例9本实施例考察了检测方法的耐用性。

81.利用实施例1提供的检测方法对100%供试品溶液进行检测,按照表9所示的耐用性研究项目,通过改变初始温度、线速度、检测器温度、气化室温度、色谱柱,检测环己酮的含量,并计算rsd,进而考察检测方法的耐用性。

82.表9耐用性研究项目耐用性研究项目实验方法的条件确定的耐用范围初始温度(℃)80

±

2线速度(cm/sec)25

±

2检测器温度(℃)250

±

5气化室温度(℃)250

±

5色谱柱agilent innowaxhp-20m接受标准:按外标法以峰面积计算环己酮的含量,各色谱条件与初始条件的供试

品溶液含量的rsd不得过15.0%。

83.检测结果:如表10所示。

84.表10耐用性检测结果由表10的检测结果可知,环己酮含量的测定数据rsd均不大于6.31%,表明本技术中检测方法对环己酮的测定耐用性良好。

85.实施例10本实施例提供了一种氟康唑氯化钠注射液中环己酮的检测方法。

86.(1-1)待测样的配制:取实施例7中环己酮浓度为2μg/ml的100%供试品溶液,并将该100%供试品溶液分别稀释至5倍、20倍、25倍、50倍;分别获得环己酮浓度为2μg/ml、0.4μg/ml、0.1μg/ml、0.08μg/ml、0.04μg/ml的5份待测溶液,同时取实施例6制备的浓度为0.024μg/ml的检测限溶液作为第6份待测溶液。

87.(1-2)测定:利用实施例1提供的检测方法和实施例5提供的标准曲线对上述6份待测溶液进行检测,分别平行测定3次,计算待测溶液平均回收率和相对标准偏差。

88.检测结果:如表11所示。

89.表11实施例10中检测方法的检测结果

对比例对比例1本对比例提供了一种氟康唑氯化钠注射液中环己酮的检测方法。

90.本对比例使用的方法参考(化学分析计量第25卷,第2期文章“液液萃取气相色谱法测定水体中环己酮的含量”)。

91.(1-1)环己酮对照贮备溶液:精密称定环己酮对照品200mg,置100ml容量瓶中,加二硫化碳稀释剂溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取上述溶液1ml,置100ml容量瓶中,加稀释剂溶解并稀释至刻度,摇匀即得;浓度为20μg/ml;将环己酮贮备液用二硫化碳依次稀释配制成浓度约为0.08μg/ml、0.4μg/ml、1.0μg/ml、2.0μg/ml、3.0μg/ml、4.0μg/ml的6份线性溶液。

92.(1-2)标准曲线的绘制:参考(化学分析计量第25卷,第2期文章“液液萃取气相色谱法测定水体中环己酮的含量”)提供的检测方法对上述6线性溶液测定,以峰面积与所对应浓度作线性回归分析,回归方程为y=0.3487+3.0465x,r=0.9874;检测限为0.08μg/ml。

93.(1-3)待测样的配制:取实施例7中环己酮浓度为2μg/ml的100%供试品溶液,并将该100%供试品溶液分别稀释至5倍、20倍、25倍、50倍;分别获得环己酮浓度为2μg/ml、0.4μg/ml、0.1μg/ml、0.08μg/ml、0.04μg/ml的5份待测溶液,同时取实施例6制备的浓度为0.024μg/ml的检测限溶液作为第6份待测溶液。

94.(1-4)测定:参考(化学分析计量第25卷,第2期文章“液液萃取气相色谱法测定水体中环己酮的含量”)提供的检测方法对上述6份待测溶液进行检测,分别平行测定3次,计算待测溶液平均回收率和相对标准偏差。

95.其中,气相色谱的检测条件为:色谱柱2m

×

3mm不锈钢填充柱,内填dnp+有机皂土;柱温130℃,进样器温度200℃,检测器温度250℃,载气氮气60ml/min;氢气及空气流量与常法相同。

96.检测结果:如表12所示。

97.表12对比例1中检测方法的检测结果

结合表11-12的检测结果,可知当待测液中环己酮的浓度低于0.04μg/ml时,利用对比例1提供的检测方法的检测结果是未检出,即该检测方法的检出限高于0.04μg/ml,而本技术提供的检测方法的检测限低至0.024μg/ml,进一步表明本技术中检测方法的灵敏度高。

98.当待测液中环己酮的浓度为同一水平时(2μg/ml、0.4μg/ml、0.1μg/ml),利用对比例1提供的检测方法的平均回收率检测结果为低于94.75%或高于107%,相对标准偏差大于10.92%;利用本技术提供的检测方法的平均回收率为95.0%-106.9%,相对标准偏差不高于6.98%;表明对比例1提供的检测方法的准确性和精密度较差,而本技术提供的检测方法的准确性和精密度较好。

99.虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施方案对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1