一种岩土工程扰动模拟试验台

1.本实用新型涉及地下岩土工程试验技术领域,具体涉及一种岩土工程扰动模拟试验台。

背景技术:

2.这里的陈述仅提供与本实用新型相关的背景技术,而不必然地构成现有技术。

3.地下空间建造或使用过程中经常受到周围地层扰动影响,例如既有地铁线路对下部新建地铁的扰动,临近基坑开挖对地下空间的扰动,工作面采煤对临近巷道的扰动,地震对地下空间的扰动等等,这些扰动都会导致地下工程不同程度的变形或破坏,影响结构使用。以矿山巷道为例,临近工作面的巷道不仅会受到上覆岩层的静压作用,也会受到相邻工作面开采扰动影响。这种扰动作用在现场较难监测,且监测成本高、误差大,且无法控制单因素变量,不利于研究采掘扰动压力对巷道产生的影响。目前通过室内试验再现地下工程扰动现象,在扰动现象过程中了解支护结构的稳定性、支护结构的安全性,在多大的扰动下支护结构会变形,在多大扰动频率下支护结构会被破坏。因此,为了研究支护结构失稳破坏的突变规律,需要建立相应的物理模型试验及试验方法。

4.发明人发现,当前的试验装置仅能模拟纵向扰动,不能真实的模拟巷道所受采掘扰动影响。发明人还发现,现有的试验装置在模型箱底部安装扰动作动器,在模型箱底部安装扰动作动器时,由于扰动作动器的承载能力有限,因此模型的重量和所受到的荷载受到限制,发明人还发现,目前的试验装置受反力架的影响,在模型箱内安装巷道模型和围岩相似材料不方便。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的是为克服上述现有技术的不足,提供了一种岩土工程扰动模拟试验台,能够真实的模拟巷道所受采掘扰动影响,且巷道模型的安装方便。

6.为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

7.本实用新型的实施例提供了一种岩土工程扰动模拟试验台,包括顶部敞口设置的模型箱,模型箱的两侧均设有竖向支撑部件,模型箱两侧的竖向支撑部件顶端之间设有水平支撑部件,水平支撑部件安装有位于模型箱上方的竖向预荷载加载部件和竖向扰动加载部件,位于模型箱一侧的竖向支撑部件安装有水平扰动加载部件。

8.可选的,竖向预荷载加载部件和竖向扰动加载部件的一端与水平支撑部件连接,另一端连接至竖向荷载分配板。

9.可选的,位于模型箱一侧的所述竖向支撑部件设有连接架,连接架与水平扰动加载部件的一端连接,水平扰动加载部件的另一端连接有至少一根连杆,连杆穿过竖向支撑部件并连接有水平荷载分配板。

10.可选的,所述竖向扰动加载部件和水平扰动加载部件均采用扰动油缸,扰动油缸通过伺服阀与液压站连接,能够通过伺服阀施加扰动荷载。

11.可选的,模型箱放置在底座上,竖向支撑部件的底端与底座固定连接。

12.可选的,模型箱与设置在底座上的导轨滑动连接,导轨的轴线水平设置且垂直于水平扰动加载部件的轴线。

13.可选的,所述模型箱包括底板,底板上表面设有围合呈立方体结构的前板、后板及两个侧板,侧板与水平扰动加载部件的轴线垂直,前板为透明板。

14.可选的,前板的外侧面固定有多个水平设置的檩条。

15.可选的,后板包括下板部和上板部,下板部与底板固定连接,下板部和上板部可拆卸连接。

16.可选的,竖向扰动加载部件和水平扰动加载部件均安装有位移检测元件和荷载检测元件。

17.上述本实用新型的有益效果如下:

18.1.本实用新型的岩土工程扰动模拟试验台,具有预荷载加载部件、竖向扰动加载部件和水平扰动加载部件,将巷道所受压力分为静荷载和扰动荷载,分别由两个预载缸和扰动器加载。静荷载可模拟巷道所受超前支承压力影响。扰动荷载采用双向动力扰动,分为垂向扰动和水平扰动,更符合现场巷道同时受多方向采掘扰动影响,模拟更加真实,且两绕扰动荷载可分开加载,更容易控制单因素变量。既能从整体观察巷道模型所受扰动荷载时支护结构的稳定性,又可从关键部位研究支护结构所能承受扰动大小与频率。

19.2.本实用新型的岩体工程扰动模拟试验台,由于竖向扰动加载部件设置在模型箱的上方,模型箱由底座承担其产生的竖向荷载,底座的承载能力较高,因此对模型的重力及其施加的竖向荷载不受限制。

20.3.本实用新型的岩土工程扰动模拟试验台,通过设置导轨,模型箱与导轨滑动连接,且模型箱的后板为可拆卸的下板部和上板部,模型箱可通过导轨拉出,离开竖向支撑部件和水平支撑部件的位置,便于安放巷道模型和相似围岩。

21.4.本实用新型的岩土工程扰动模拟试验台,模型箱的前板采用透明板,可在实验过程中观察巷道模型的支护结构稳定性和安全性。

附图说明

22.构成本技术的一部分的说明书附图用来提供对本技术的进一步理解,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的限定。

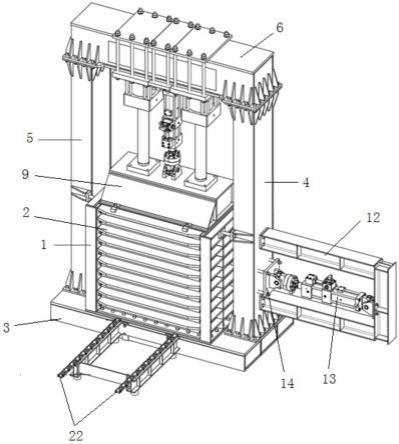

23.图1是本实用新型实施例1整体结构示意图;

24.图2是本实用新型实施例1整体结构主视图;

25.图3是本实用新型实施例1模型箱后板示意图;

26.图4是本实用新型实施例1模型箱内巷道模型和围岩相似材料放置示意图;

27.其中,1.模型箱,2.檩条,3.底座,4.第一门架纵梁,5.第二门架纵梁,6. 门架横梁,7.竖向加载油缸,8.竖向扰动作动器,9.竖向荷载分配板,10.中间杆,11.拉杆,12.连接架,13.水平扰动作动器,14.支撑板,15.连杆,16.水平荷载分配板,17.围岩相似材料,18.下板部,19.上板部,20.巷道模型。

具体实施方式

28.实施例1

29.本实施例提供了一种岩土工程扰动模拟试验台,如图1-图2所示,包括模型箱1,模型箱1用于放置巷道模型,模型箱顶部敞口设置。

30.本实施例中,模型箱1采用立方体结构,包括底板和设置在底板上表面的前板、后板及两个侧板,前板、后板和两个侧板围合成立方体结构。

31.本实施例中,前板为透明板,可在实验过程中观察巷道模型的支护结构稳定性和安全性。前板的外侧面固定有多个水平上下设置的檩条2,用于对前板进行加固。

32.如图3所示,所述后板包括下板部18和上板部19,下板部18的底面与底板固定连接,上板部19的顶部与上板部19的底部可拆卸固定连接,本实施例中,下板部18和上板部19通过螺栓进行可拆卸连接,放置巷道模型和围岩相似材料时,将上板部19从下板部18上拆下,方便在模型箱1内放置巷道模型和围岩相似材料。

33.底板安装在底座3上,底座3作为模型箱及其他部件的承载平台。

34.本实施例中,底座3采用由工字钢依次焊接固定构成的矩形框架式底座。

35.底座3上还安装有反力架,反力架采用倒u型结构,包括设置在一个侧板外侧的第一竖向支撑部件和设置在另一个侧板外侧的第二竖向支撑部件。

36.第一竖向支撑部件采用竖向设置的第一门架纵梁4,第二竖向支撑部件采用竖向设置的第二门架纵梁5。第一门架纵梁4底端通过法兰盘及固定螺栓与底座3 固定连接,第二门架纵梁5底端通过法兰盘及固定螺栓与底座3固定连接,第一门架纵梁4、第二门架纵梁5与法兰盘之间均设置有多个加劲板,用于增加门架纵梁与法兰盘的连接强度。

37.第一竖向支撑部件和第二竖向支撑部件的顶端之间设置有水平支撑部件,水平支撑部件设置在模型箱1的正上方,水平支撑部件采用水平设置的门架横梁6,门架横梁6的两端均设置有法兰盘,门架横梁6一端通过法兰盘和固定螺栓与第一门架纵梁4顶端固定,门架横梁6的另一端通过法兰盘和固定螺栓与第二门架纵梁 5顶端固定。

38.门架横梁6的下表面安装有竖向预荷载加载部件和竖向扰动加载部件,本实施例中,竖向扰动加载部件设置在门架横梁下表面的中间位置,竖向扰动加载部件的两侧均设置有一个竖向预荷载加载部件,且竖向预荷载加载部件相对于竖向扰动加载部件对称设置。

39.可以理解的是,本领域技术人员可根据巷道模型的形状及尺寸设置竖向预荷载加载部件和竖向扰动加载部件的位置和数量。

40.本实施例中的竖向预荷载加载部件采用竖向加载油缸7,竖向扰动加载部件采用竖向扰动作动器8。

41.竖向加载油缸7及竖向扰动作动器8的一端与门架横梁连接,另一端连接至竖向荷载分配板9,竖向加载油缸7及竖向扰动作动器8施加的荷载通过竖向荷载分配板9均匀的施加在巷道模型上。本实施例中,竖向加载油缸7的活塞杆通过中间杆10与竖向荷载分配板9连接。

42.本实施例中的竖向加载油缸7及竖向扰动作动器8通过卡接件与门架横梁6连接,卡接件包括设置在门架横梁6上表面的第一卡板和设置在门架横梁6下表面的第二卡板,第一卡板和第二卡板之间通过多个拉杆11连接,竖向加载油缸7的缸体固定在第二卡板的下

表面

43.第一门架纵梁4或者第二门架纵梁5上安装有水平扰动加载部件,本实施例中,在第一门架纵4梁上安装水平扰动加载部件。

44.具体的,第一门架纵梁4的外侧面安装有连接架12,连接架12采用u型架,包括第一连接部和固定在第一连接部两端的第二连接部,第二连接部一端与第一连接部固定连接,另一端与第一门架纵梁4的外侧面固定连接。

45.水平扰动加载部件采用水平扰动作动器13,水平扰动作动器13的轴线与侧板相互垂直,水平扰动作动器13的一端安装在第一连接部的内侧面,另一端设置有支撑板14,支撑板14上设置有至少一个连杆15,本实施例中,支撑板14上设置有四个连杆15,四个连杆15穿过第一门架纵梁4和侧板后伸入模型箱1内部,且伸出至模型箱1内部的端部可拆卸的连接有水平荷载分配板16,水平扰动作动器13能够通过水平荷载分配板16向巷道模型施加水平扰动荷载,进而向巷道模型和围岩相似材料施加水平扰动荷载。

46.本实施例中,竖向扰动作动器8和水平扰动作动器13均采用扰动油缸,扰动油缸通过伺服阀与液压站连接,能够通过伺服阀施加扰动荷载。

47.为了方便在模型箱1内放入巷道模型20和围岩相似材料17,底座设置有两根导轨22,导轨22的轴线垂直于前板设置,模型箱1的底板与导轨22滑动连接。

48.当需要在模型箱1内置入巷道模型20及围岩相似材料17时,拉动模型箱1沿导轨22滑动,使得模型箱1离开门架横梁6正下方的位置,拆下后板的上板部19,可放入巷道模型20和围岩相似材料21,巷道模型20和围岩相似材料17放置完成后,安装好上板部19,将模型箱1重新推至门架横梁6正下方的位置。

49.本实施例中,竖向扰动作动器8及水平扰动作动器13均安装有位移检测元件和荷载检测元件,位移检测元件采用位移传感器,荷载检测元件采用压力传感器,位移传感器和压力传感器均与控制系统连接,能够检测竖向扰动作动器8和水平扰动作动器13产生的位移和荷载并传输给控制系统,竖向加载油缸7安装有与控制系统连接的压力传感器,用于检测竖向加载油缸对巷道模型施加的竖向荷载。

50.本实施例的岩土工程扰动模拟试验台的使用方法包括以下步骤:

51.步骤1:将模型箱1通过导轨22拉出,并拆卸模型箱后板的上板部19。试验开始前,先按照相似理论制作等比例缩小的巷道模型20。如图4所示,将制作好的巷道模型20放置在模型箱1内,并在周围填筑围岩相似材料17,围岩相似材料17 一般用水泥、沙、石膏等混合材料加水搅拌制成,根据相似理论模拟围岩土的分层和力学参数等。模型准备完毕后,将模型箱1退回原位,完成准备工作。

52.步骤2:首先,用模型箱上部竖向加载油缸7对巷道模型20加载,加载至与实际工程相适应的自重应力后停止加载。第二步,通过竖向加载油缸7对巷道模型20施加超前支承压力作用。第三步,通过扰动作动器向巷道模型施加扰动荷载,模拟巷道所受采掘扰动影响。仅开启竖向扰动作动器8,可模拟巷道所受上部采掘扰动,开启水平扰动作动器13,可模拟巷道所受水平采掘扰动,同时开启竖向扰动作动器8和水平扰动作动器13,可模拟附近岩层采掘扰动影响。

53.步骤3:巷道模型20所受扰动加载至阈值后,停止扰动,储存试验数据,完成试验。

54.本实验中,水平扰动作动器13会给模型箱1施加一个水平方向扰动荷载 f1=10t。

竖向扰动作动器8会给模型箱1施加一个垂向扰动荷载f2=10t。竖向加载油缸施加的垂向恒定荷载f3=200t。

55.假设试验的模型箱1、巷道模型20和相似围岩的自重应力之和为g。模型箱 1底部设橡胶垫17,橡胶垫17的静摩擦系数μ=0.4。

56.试验开始后,模型箱1与底座3之间产生的摩擦力f=μ(f2+f3+g)=0.4

×ꢀ

(210+g),此时摩擦力f大于水平扰动力f1,故水平扰动作动器13施加的水平扰动荷载不能将模型箱1推动,实验可以正常进行。

57.本实施例的扰动试验台,模型箱1整体构造简单,减少了设备所占空间,节约了实验成本。模型箱1的后板设置为可拆卸结构,方便实验人员进入模型箱1 安置巷道模型20。模型箱1的前板采用透明板加檩条2加固,可在实验过程中观察巷道模型的支护结构稳定性和安全性。

58.本实施例的岩土工程扰动试验台,将巷道所受压力分为静荷载和扰动荷载,分别由竖向加载油缸7和竖向扰动作动器8、水平扰动作动器13加载。静荷载可模拟巷道所受超前支承压力影响。扰动荷载采用双向动力扰动,分为垂向扰动和水平扰动,更符合现场巷道同时受多方向采掘扰动影响,且两绕扰动荷载可分开加载,更容易控制单因素变量。既能从整体观察巷道模型所受扰动荷载时支护结构的稳定性,又可从关键部位研究支护结构所能承受扰动大小与频率。

59.上述虽然结合附图对本实用新型的具体实施方式进行了描述,但并非对本实用新型保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本实用新型的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1