提高铜测定准确度的中性红试纸制备装置的制作方法

1.本实用新型属于试验检测设备技术领域,涉及试纸制备技术,具体为提高铜测定准确度的中性红试纸制备装置。

背景技术:

2.热力系统中铜含量的高低,是判断热力系统腐蚀和结垢的主要依据,是机组安全运行和经济运行的重要保障之一,尤其是内冷水系统中,铜的含量高低直接影响着发电机的安全运行。因此,铜含量的测定对热力系统来说是非常重要的。

3.目前颁布的《火力发电厂水汽试验方法》中铜的测定方法中使用的是液体中性红指示剂,液体中性红指示剂的用量会大大干扰ph值的准确调整,直接影响吸光度读数,对铜的工作曲线的绘制造成严重影响,在实际操作中,要经过多次试验,曲线才能绘制成功,且线性相关系数很难达到0.9995以上,造成铜的测定结果不准确。如果铜的测定结果不准确,铜含量超标时不能及时被发现,容易造成水汽系统铜垢的产生,或者发生垢下腐蚀、铜部件的腐蚀等现象,严重影响热力设备的安全运行和经济运行,甚至发生重大设备的损坏事故,引起机组非正常停机,造成严重经济损失。

技术实现要素:

4.针对上述所描述的液体中性红指示剂的用量会干扰ph值的准确调整,影响铜含量的测定的问题,本实用新型提出了提高铜测定准确度的中性红试纸制备装置。

5.本实用新型通过多种不同的稀释剂,采用先浓后稀等方式,制备中性红试纸,方便中性红试纸浓度的调节,制备出的中性红试纸浓度合适,变色灵敏,该试纸替代液体中性红指示剂,ph值调整更为准确,铜的工作曲线的线性相关系数提高到0.9998以上,提高了铜测定准确度,有效避免了因铜离子超标引发的热力系统的结垢、腐蚀,甚至非停事故的发生;其具体技术方案如下:

6.提高铜测定准确度的中性红试纸制备装置,包括指示剂储液罐、稀释剂储液罐以及培养皿,所述指示剂储液罐和稀释剂储液罐均与培养皿连通,所述培养皿用于放置待培养的试纸;所述指示剂储液罐的罐壁上设置有指示剂刻度尺,所述稀释剂储液罐的罐壁上设置有稀释剂刻度尺。

7.进一步限定,所述指示剂储液罐通过指示剂控制阀与培养皿连通,所述稀释剂储液罐通过稀释剂控制阀与培养皿连通。

8.进一步限定,所述培养皿内设置有滤水篦。

9.进一步限定,所述培养皿的内侧壁上设置有用于安装滤水篦的安装台,所述滤水篦架设在安装台上。

10.进一步限定,所述稀释剂储液罐包括第一稀释剂储液罐和第二稀释剂储液罐,所述稀释剂刻度尺包括第一稀释剂刻度尺和第二稀释剂刻度尺,所述指示剂控制阀包括第一稀释剂控制阀和第二稀释剂控制阀;所述第一稀释剂刻度尺设置在第一稀释剂储液罐的罐

壁上,所述第一稀释剂储液罐通过第一稀释剂控制阀与培养皿连通;所述第二稀释剂刻度尺设置在第二稀释剂储液罐的罐壁上,所述第二稀释剂储液罐通过第二稀释剂控制阀与培养皿连通。

11.进一步限定,所述第一稀释剂储液罐是超纯水储液罐,所述第二稀释剂储液罐是酒精储液罐。

12.进一步限定,所述提高铜测定准确度的中性红试纸制备装置还包括配液罐,所述指示剂储液罐通过指示剂控制阀与配液罐连通,所述第一稀释剂储液罐通过第一稀释剂控制阀与配液罐连通,所述第二稀释剂储液罐通过第二稀释剂控制阀与配液罐连通,所述配液罐与培养皿连通。

13.进一步限定,所述配液罐通过配液罐控制阀与培养皿连通。

14.与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:

15.1、本实用新型提高铜测定准确度的中性红试纸制备装置,其包括指示剂储液罐、稀释剂储液罐以及培养皿,在指示剂储液罐的罐壁上设置有指示剂刻度尺,在稀释剂储液罐的罐壁上设置有稀释剂刻度尺,通过指示剂刻度尺和稀释剂刻度尺便于控制指示剂和稀释剂的加入量;在使用时,通过指示剂储液罐向培养皿中添加液体中性红指示剂,通过稀释剂储液罐向培养皿中添加稀释剂,对液体中性红指示剂进行稀释,摇匀,将液体中性红指示剂稀释至合适的浓度,向培养品中加入白色滤纸,浸泡3个小时左右便可形成用于铜测定的中性红试纸;本技术用于铜测定的中性红试纸能够防止因浓度偏低造成的显色误差,提高了反应终点的控制准确度,也提高了铜工作曲线的线性相关系数,使得ph值调整更为准确,铜的工作曲线的线性相关系数可提高到0.9998以上,提高了铜测定准确度,有效避免了因铜离子超标引发的热力系统的结垢、腐蚀,甚至非停事故的发生。

16.2、本技术的指示剂储液罐通过指示剂控制阀与培养皿连通,稀释剂储液罐通过稀释剂控制阀与培养皿连通。通过指示剂刻度尺与指示剂控制阀配合以及稀释剂刻度尺与稀释剂控制阀的配合,可以进一步控制指示剂和稀释剂的加入量,便于精确控制液体中性红指示剂稀释后的浓度。

17.3、在培养皿内设置有滤水篦,在使用时,将白色滤纸放置在滤水篦上,便于白色滤纸两面均匀地浸透液体中性红指示剂。

18.4、将滤水篦架设在安装台上,便于滤水篦的拆卸与安装。

19.5、稀释剂储液罐包括第一稀释剂储液罐和第二稀释剂储液罐,通过第一稀释剂储液罐和第二稀释剂储液罐分别加入不同的稀释剂,第一稀释剂储液罐是超纯水储液罐,所述第二稀释剂储液罐是酒精储液罐,采用先浓后稀的方式配制,并采用酒精稀释溶液,这样制备的试纸反应更灵敏。

20.6、本技术提高铜测定准确度的中性红试纸制备装置还包括配液罐,在使用时,可先将指示剂和稀释剂在配液罐配置并混匀,形成合适浓度的液体中性红指示剂,再加入至培养皿,使得液体中性红指示剂的浓度更加精确。

附图说明

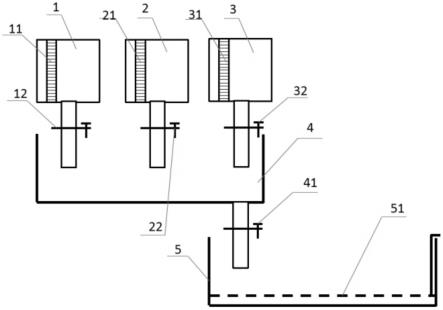

21.图1为本实用新型提高铜测定准确度的中性红试纸制备装置的结构示意图;

22.其中,1-指示剂储液罐,11-指示剂刻度尺,12-指示剂控制阀,2-第一稀释剂储液

罐,21-第一稀释剂刻度尺,22-第一稀释剂控制阀,3-第二稀释剂储液罐,31-第二稀释剂刻度尺,32-第二稀释剂控制阀,4-配液罐,41-配液罐控制阀,5-培养皿,51-滤水篦。

具体实施方式

23.下面结合附图及实施例对本实用新型的技术方案进行进一步地解释说明,但本实用新型并不限于以下说明的实施方式。

24.实施例

25.参见图1,本实施例提高铜测定准确度的中性红试纸制备装置,包括指示剂储液罐1、稀释剂储液罐以及培养皿5,指示剂储液罐1和稀释剂储液罐均与培养皿5连通,培养皿5用于放置待培养的试纸;指示剂储液罐1的罐壁上设置有指示剂刻度尺11,稀释剂储液罐的罐壁上设置有稀释剂刻度尺。具体的,指示剂储液罐1置于培养皿5的上方,稀释剂储液罐置于培养皿5的上方,指示剂刻度尺11沿着指示剂储液罐1的高度方向设置,稀释剂刻度尺沿着稀释剂储液罐的高度方向设置;指示剂储液罐1的出液口与培养皿5的进液口正对,稀释剂储液罐的出液口与培养皿5的进液口正对。

26.指示剂储液罐1通过指示剂控制阀12与培养皿5连通,稀释剂储液罐通过稀释剂控制阀与培养皿5连通。具体的,指示剂控制阀12设置在指示剂储液罐1的出液口处,稀释剂控制阀设置在稀释剂储液罐的出液口处。

27.培养皿5内设置有滤水篦51。具体的,培养皿5为圆柱形容器,滤水篦51沿着培养皿5的横截面方向设置。

28.培养皿5的内侧壁上设置有用于安装滤水篦51的安装台,滤水篦51架设在安装台上。

29.稀释剂储液罐包括第一稀释剂储液罐2和第二稀释剂储液罐3,稀释剂刻度尺包括第一稀释剂刻度尺21和第二稀释剂刻度尺31,指示剂控制阀12包括第一稀释剂控制阀22和第二稀释剂控制阀32;第一稀释剂刻度尺21设置在第一稀释剂储液罐2的罐壁上,第一稀释剂储液罐2通过第一稀释剂控制阀22与培养皿5连通;第二稀释剂刻度尺31设置在第二稀释剂储液罐3的罐壁上,第二稀释剂储液罐3通过第二稀释剂控制阀32与培养皿5连通。

30.第一稀释剂储液罐2是超纯水储液罐,第二稀释剂储液罐3是酒精储液罐。

31.提高铜测定准确度的中性红试纸制备装置还包括配液罐4,指示剂储液罐1通过指示剂控制阀12与配液罐4连通,第一稀释剂储液罐2通过第一稀释剂控制阀22与配液罐4连通,第二稀释剂储液罐3通过第二稀释剂控制阀32与配液罐4连通,配液罐4与培养皿5连通。具体的,指示剂储液罐1、第一稀释剂储液罐2和第二稀释剂储液罐3均设置在配液罐4上方,指示剂储液罐1的出液口、第一稀释剂储液罐2的出液口和第二稀释剂储液罐3的出液口与配液罐4的进液口连通,配液罐4的出液口与培养皿5的进液口连通。

32.配液罐4通过配液罐控制阀41与培养皿5连通。具体的,配液罐控制阀41设置在配液罐4的出液口处。

33.本实施例提高铜测定准确度的中性红试纸制备装置,其使用方法为:

34.1)向指示剂储液罐1中加入液体中性红指示剂;向第一稀释剂储液罐2内加入高纯水;向第二稀释剂储液罐3内加入体积浓度为60%—70%的酒精;

35.2)通过指示剂储液罐1向配液罐4中加入液体中性红指示剂,再接通过第一稀释剂

储液罐2向配液罐4中加入超纯水,用超纯水对液体中性红指示剂进行稀释,将液体中性红指示剂稀释至质量浓度为0.1%,接着通过第二稀释剂储液罐3向配液罐4中加入酒精,将液体中性红指示剂稀释至质量浓度为0.01%;

36.3)将配液罐4配置好的质量浓度为0.01%的液体中性红指示剂加入至培养皿5;

37.4)取白色滤纸置于培养皿5内的滤水篦51上,浸泡培养3小时左右,直至看到所有白色滤纸都变成中性红颜色即可;

38.5)从培养皿5中取出中性红试纸先竖着沥干水分,看到中性红试纸不再滴水即可,将中性红试纸放在烘箱中,调整温度40℃—45℃烘至试纸干透,取出;

39.6)裁剪中性红试纸至合适大小,放入密闭的广口瓶中备用。

40.本技术中加入酒精有利于中性红试纸上的指示剂挥发,缩短中性红试纸的沥干时间;通过高纯水稀释能够消除干扰离子,减少试剂空白。

41.参见表1和表2,经过反复试验,发现铜测定结果相对误差大大地降低了,曲线的线性相关系数有了明显地提高,原来很难做出的铜曲线现在迎刃而解了。各项指标达到了预定目标值。

42.表1:试验前后相对误差效果对比图

43.相对误差%最大最小平均值试验前7.82.04.5试验后1.200.7

44.表2:试验前后铜工作标准曲线对比表

[0045][0046]

以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1