一种载流摩擦对摩副小球夹具

本技术涉及一种实验夹具,更具体地说,尤其涉及一种载流摩擦对摩副小球夹具。

背景技术:

1、载流摩擦属于电接触学与摩擦学的交叉学科。载流摩擦磨损是指处于电场中的摩擦副,在有电流通过条件下的摩擦磨损行为。载流摩擦磨损的主要研究领域为高速铁路系统、城市公共交通中电车的电力传输系统,工业中使用比较广泛的发电机、励磁电机的碳刷与电极以及运载火箭升空过程中的整流装置等,因此载流摩擦磨损研究实验为本领域中较为常见的实验。

2、现有技术中的载流摩擦实验设备体积庞大,成本昂贵,且摩擦的方式较为单一,不易在较低成本的前提下,实现不同工况下的载流摩擦磨损;现有技术中的对摩副小球夹具如图3所示,其装夹方式为将对摩副小球放入具有调节缝的小球容器后,利用紧固螺栓调整调节缝的宽度,从而固定小球,这种方式只能对对摩副小球的半边球体进行夹持,紧固效果不足,存在实验过程中对摩副小球因震动脱落的情况,且实验中更换对摩副小球的步骤较为繁琐,须花费大量时间;

3、如专利申请号为cn201920982288.5中提供的一种摩擦磨损试样固定夹具,其同样是利用具有贯穿调节缝的夹具主体和快装固定夹实现对摩擦磨损试样的固定,其同样存在对摩擦磨损试样的固定效果不佳的问题,实验过程中依然存在摩擦磨损试样滑脱的风险。

技术实现思路

1、本实用新型的一个目的是解决至少上述问题和/或缺陷,并提供至少后面将说明的优点。

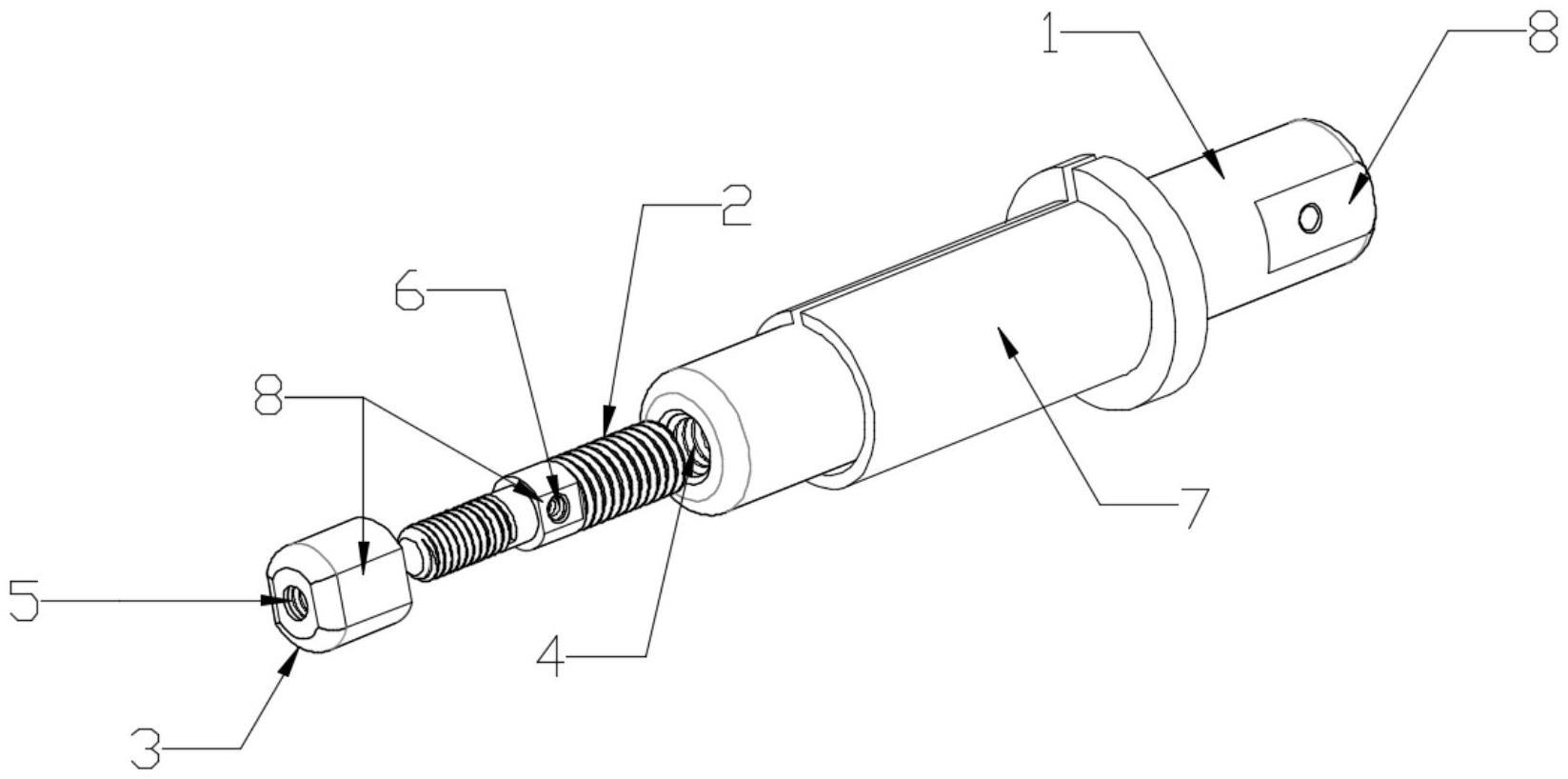

2、为了实现本实用新型的这些目的和其它优点,提供了一种载流摩擦对摩副小球夹具,包括:对摩副杆;

3、小球装夹部,其上设有两端孔径不同的贯穿的第一螺纹孔,小孔径端直径小于对摩副小球直径,大孔径端直径不小于对摩副小球直径;

4、螺纹杆,所述螺纹杆为双头螺柱,其柱体中部开设有贯穿的第二螺纹孔,所述第二螺纹孔通过导线接入电源一极,所述双头螺柱一端与所述对摩副杆一端可拆卸连接,另一端与第一螺纹孔的大孔径端螺纹连接。

5、优选的是,其中,所述双头螺柱通过第二螺纹孔外接有加速度传感器。

6、优选的是,其中,所述对摩副杆上套设有绝缘套,所述绝缘套侧面开设有条形开口,一端端口设有环形凸圈。

7、优选的是,其中,所述绝缘套的环形凸圈上外接有法向荷载传感器,所述法向荷载传感器通过弹簧压紧环形凸圈。

8、优选的是,其中,所述绝缘套外接有摩擦力传感器,所述摩擦力传感器通过传感力臂夹紧绝缘套套身。

9、优选的是,其中,所述第二螺纹孔的孔口区域,小球装夹部两侧均为削平面。

10、本实用新型至少包括以下有益效果:

11、本实用新型无需价格昂贵的实验设备,操作简单,无需改变摩擦磨损试验机原始结构就能有效实现载流条件,在现有摩擦磨损机的基础上便能进行载流往复摩擦、载流旋转摩擦、载流微动摩擦实验;

12、本实用新型因具备螺纹杆和小球装夹部使对摩副小球的安装方式操作简化,并可通过仅更换螺纹杆和装夹部实现装夹不同直径大小的对摩副小球,优化了实验步骤,节省了实验时间。

13、本实用新型采用结构不同的小球装夹部实现对摩副小球的固定,与传统的固定方式比较,此结构包裹对摩副小球的范围更大,紧固力量更强,对摩副小球更不容易发生松动。

技术特征:

1.一种载流摩擦对摩副小球夹具,包括:对摩副杆,其特征在于,还包括:

2.根据权利要求1所述的载流摩擦对摩副小球夹具,其特征在于,所述双头螺柱通过第二螺纹孔外接有加速度传感器。

3.根据权利要求1所述的载流摩擦对摩副小球夹具,其特征在于,所述对摩副杆上套设有绝缘套,所述绝缘套侧面开设有条形开口,一端端口设有环形凸圈。

4.根据权利要求3所述的载流摩擦对摩副小球夹具,其特征在于,所述绝缘套的环形凸圈上外接有法向荷载传感器,所述法向荷载传感器通过弹簧压紧环形凸圈。

5.根据权利要求3或4所述的载流摩擦对摩副小球夹具,其特征在于,所述绝缘套外接有摩擦力传感器,所述摩擦力传感器通过传感力臂夹紧绝缘套套身。

6.根据权利要求1所述的载流摩擦对摩副小球夹具,其特征在于,所述第二螺纹孔的孔口区域,小球装夹部两侧均为削平面。

技术总结

本技术公开了一种载流摩擦对摩副小球夹具,包括:对摩副杆;小球装夹部,其上设有两端孔径不同的贯穿的第一螺纹孔,小孔径端直径小于对摩副小球直径,大孔径端直径不小于对摩副小球直径;螺纹杆,所述螺纹杆为双头螺柱,其柱体中部开设有贯穿的第二螺纹孔,所述第二螺纹孔通过导线接入电源一极,所述双头螺柱一端与所述对摩副杆一端可拆卸连接,另一端与第一螺纹孔的大孔径端螺纹连接。本技术无需改变摩擦磨损试验机的任何结构,便可引入稳定的载流条件,在原有摩擦试验机的基础上使用该夹具,便可方便快捷的进行多种工况下的载流摩擦磨损实验;且此结构方便更换不同大小的对摩副小球,紧固效果好。

技术研发人员:朱舟,赵凡,赖建平,余家欣,张亚锋,何洪途,齐慧敏,罗志全

受保护的技术使用者:西南科技大学

技术研发日:20221214

技术公布日:2024/1/11

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!