一种基于双通多孔基底的半导体气体传感器的制作方法

本发明涉及传感器设备领域,尤其涉及一种基于双通多孔基底的半导体气体传感器。

背景技术:

1、气体传感器已经在工业、民用和环境监测三大主要领域内取得了广泛的应用。目前检测气体的方法和手段已经非常多,主要包括催化燃烧式、电化学式、热导式、红外吸收式和半导体式气体传感器等。半导体式气体传感器包括电阻式半导体气体传感器和非电阻式半导体气体传感器,电阻式气体传感器是利用阻值变化来检测气体浓度。由于电阻式半导体传感器具有灵敏度高、操作方便、体积小、成本低廉、响应时间和恢复时间短等优点,因此应用最为广泛,特别在对易燃易爆气体(如ch4,h2等)和有毒有害气体(如co,nox等)的探测中起着重要的作用。

2、半导体气体传感器通常使用金属氧化物作为气敏材料,通过在其表面吸附气体及表面反应而引起自身电阻的变化,从而监测到目标气体。气敏材料的比表面积越大灵敏度越高,越容易吸附目标气体。现有的制备气敏材料的方法很多,比如化学气相沉积法、化学水浴沉积法等,其制得的气敏材料比表面积大,化学活性高,可以监测到浓度较低的目标气体。

3、现有技术中如公开号为cn113092542a的专利文献公开了一种平面型纳米气体传感器、阵列及其制备方法,涉及气体传感器技术领域,该气体传感器从顶部到底部依次包括平面传感电极、传感层、电绝缘层及微型加热器;传感层是在双通孔型基底内沉积纳米级传感材料后形成的;双通孔型基底是由多个双通孔型纳米管组成的;双通孔型纳米管为一端和另一端均开口,且一端与另一端连通的纳米管;纳米级传感材料沉积在双通孔型纳米管的管壁上;微型加热器的加热区域与平面传感电极的传感区域在竖直方向上重叠。

4、中国专利cn110412084a涉及一种气体传感器,以及制造和使用该传感器的方法。所述气体传感器包括绝缘体模板,该绝缘体模板包括由平行排列的开口纳米管形成的纳米管阵列;传感材料,所述传感材料至少沉积在纳米管的内表面上;以及可选的分散在传感材料上的催化剂纳米颗粒。所述传感器还包括电子控制器激活由不同导体材料制成的电极,以便在绝缘体模板上获得多个电阻测量值。可以将电阻测量值与存储电阻曲线进行比较,以确定纳米管阵列气体传感器中的气体类型、浓度和混合物。

5、上述申请文件提出了在双通aao模板上沉积气敏材料的方式增加气敏材料的比表面积,使得传感器具有较高的检测面积,但是,没有考虑到如何配置传感电极以达到准确快速地传导感测反应时的电流变化,检测灵敏度没有得到提高,实用性差。

6、此外,一方面由于对本领域技术人员的理解存在差异;另一方面由于发明人做出本发明时研究了大量文献和专利,但篇幅所限并未详细罗列所有的细节与内容,然而这绝非本发明不具备这些现有技术的特征,相反本发明已经具备现有技术的所有特征,而且申请人保留在背景技术中增加相关现有技术之权利。

技术实现思路

1、为解决上述现有技术中至少一部分不足之处,本技术提供一种基于双通多孔基底的半导体气体传感器,其至少包括:第一电极,在通电的状态下用于传导感测反应时的电学变化;第二电极,用于配合第一电极形成电流通路;传感层,由表面沉积有用于检测气体的气敏材料的双通多孔基底组成。双通多孔基底可由多个纳米管阵列形成。第一电极和第二电极按照第三方向上交叉不叠加的方式分别交错设置在传感层两侧,使得传感层上的纳米管至少一个管口能够与外部保持联通。本发明中将第一电极和第二电极设置为竖直方向上交叉不重叠的方式,能够避免由于感测电极的叉指末端宽度大于纳米管孔径导致出现同一纳米管两端都被感测电极覆盖封闭,使得待检测气体无法进入该纳米管进行检测的现象,从而提高传感层上的纳米管的利用率。

2、优选地,第一电极和第二电极至少与传感层连接处的接触部分设置有导电薄膜,导电薄膜能够在连接处形成接触势垒宽度减小,易于电子遂穿的势垒,使得经由第一电极和第二电极传导的电学性质变化完全来自于传感层发生感测反应时的电学性质变化。本发明在传感电极和传感颗粒之间设置用于实现传感颗粒和传感电极之间欧姆接触的导电薄膜,使得感测反应的电学性质变化能够准确地传导至感测电极,不会受到传感电极和传感颗粒之间的半导体-金属接触产生的肖特基结影响,进一步地,本发明对连接处的传感颗粒、感测电极和导电薄膜进行退火处理,使得传感颗粒具有更高的载流子浓度,且连接处的接触势垒变得更薄,电子更容易发生遂穿,使得连接处获得更好的欧姆接触性能。

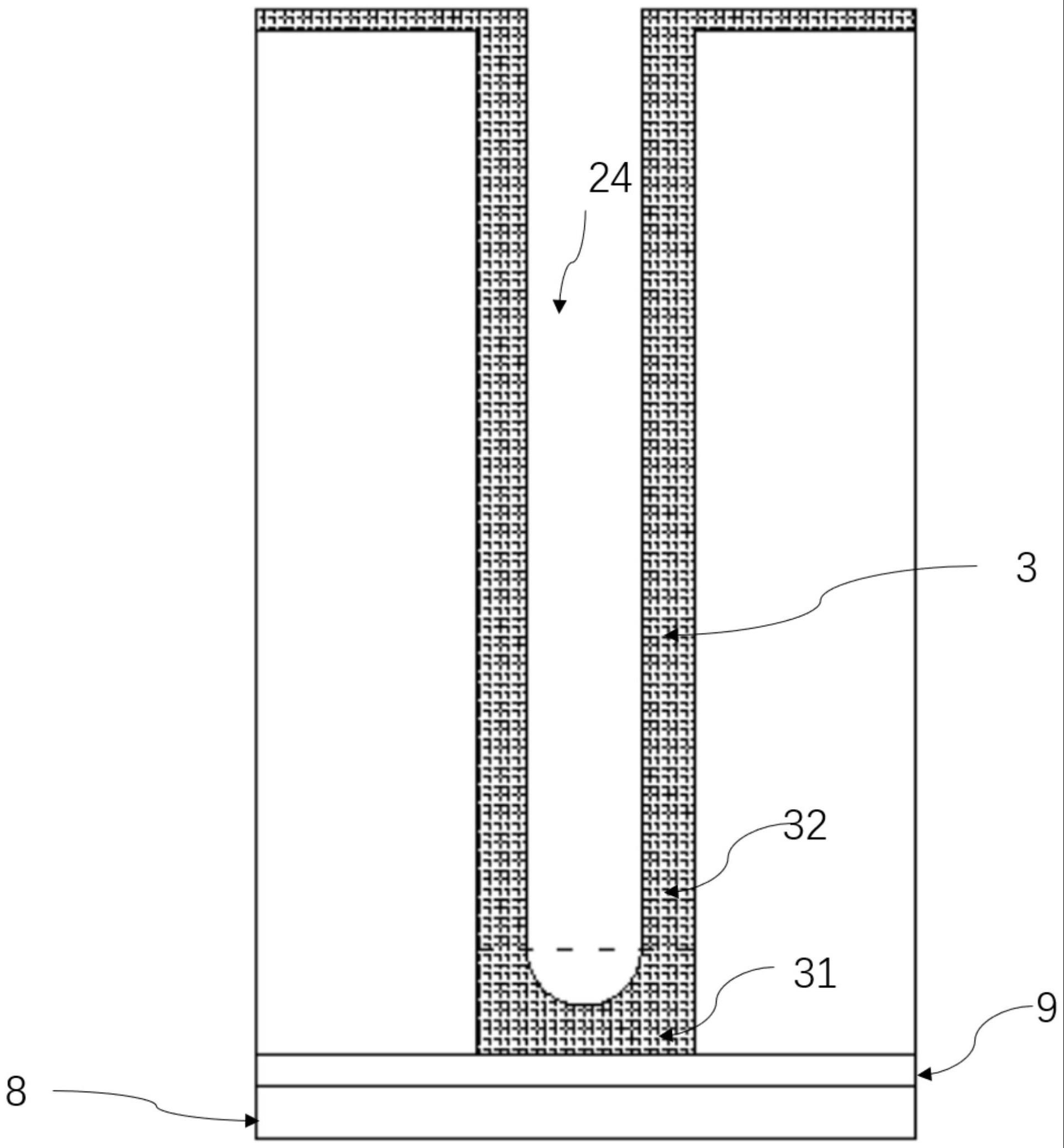

3、优选地,第一电极和第二电极表面设置的导电薄膜使得第一电极和第二电极具有更高厚度的叉指末端,使得双通多孔基底上被叉指末端覆盖的纳米孔占比量增加以形成更多具有第一状态下的纳米管,其中,第一状态下的纳米管靠近第二电极的一端的管口被第二电极覆盖,使得传感颗粒在纳米管内呈“u”型的层结构。“u”型的层结构在原有沉积基础上增加了传感颗粒的感测面积,使得双通多孔基底上能够容纳更多的传感颗粒,产生更多的感测电位,进一步增加了传感器的实用性。

4、优选地,第一状态下的纳米管管内的传感颗粒包括具有较高厚度且厚度不均匀的第一部分和具有均匀厚度的第二部分,第一部分相较于第二部分具有更高的升温速度,且第一部分直立方向上靠近第二电极的部分直接接触至第二电极并与第二电极保持电连接,使得第一部分上的电学性质变化相较于第二部分能够更快更灵敏地传导至第二电极。在感测电极上生长导电薄膜能够增加感测电极至少叉指末端的宽度,以鼓励形成更多的具有第一状态的纳米管。第一状态的纳米管的第一部分相较于第二部分和其他状态的任意部分具有更高的升温速度和更快的导电速率,使得传感器能够满足间断工作以达到节能的目的。具体地,第一部分能够在外接电源接通时快速达到感测条件并将发生感测反应时的电学性质变化通过底部连接的第二电极直接进行传导,极大程度上增加了传感器的检测效率和实用性。

5、优选地,第二状态下的纳米管两端联通,纳米管管内的气体具有高流动性,使得纳米管内壁沉积的传感颗粒能够更容易地接触到管内气体分子并与其中的待检测气体分子发生感测反应。

6、优选地,半导体气体传感器还包括加热层和隔离层,隔离层设置在加热层和传感层之间,隔离层能够将加热层产生的热量以均匀传导的方式传递至功能区,隔离层上预留有供加热层引出至外接加热电源的加热电极孔位。

7、优选地,传感层包括功能区和非功能区,功能区和非功能区通过悬架连接,非功能区的形状匹配于叉指区间设置。

8、优选地,加热层包括加热电极和热阻丝,加热电极通过连接导线与热阻丝电连接,加热电极的形状匹配至加热电极孔位,使得加热电极能够基于嵌套的方式设置在加热电极孔位内并与外接加热电源保持电连接,其中,热阻丝蜿蜒形成的加热区域形状与功能区匹配,使得热阻丝能够对功能区进行整体加热。

9、优选地,半导体气体传感器还包括支撑层,支撑层设置在热阻丝相对于传感层的另一侧,支撑层上设置有防止热阻丝产生的热量从支撑层一侧散失的承载区,承载区设置为与热阻丝形成的加热区域匹配。

10、优选地,半导体气体传感器还包括衬底,衬底设置在支撑层的另一侧,衬底上设置有贯穿衬底的掏槽孔。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!