一种高精度恒流源输出的电疗仪电路的制作方法

1.本实用新型涉及电子医疗器械领域,特别涉及一种高精度恒流源输出的电疗仪电路。

背景技术:

2.电疗仪采用一定电压和频率的交流电流或脉冲电,通过电极与人体相连,流刺激人体穴位,进行治疗、康复。由于人体组织的很多组成部分都存在一定的电特性,所以当脉冲电流经过人体患处,人体的肌肉、神经和体液、血液都会产生一定程度的理化反应。电疗仪适用范围:用于镇痛;改善局部血液循环、促进炎症消散;软化瘢痕、松解粘连等治疗效果,且无任何毒副作用。电子治疗仪适用于任何养生、保健、美容、康复、理疗机构等,其不打针、不吃药的特点,避免了医源性、药源性感染,很多人都觉得更为安全,因此对电子治疗仪的需求数量在不断的增加。

3.但使用低频、中频类电子治疗仪治疗时,掌握适当恒定的刺激强度非常重要。刺激强度小,治疗能量不足;刺激强度大,患者精神紧张、血管收缩,都会影响治疗效果。

4.但是,人体的电阻不是一个恒定的值,不同个体之间有差别,同一个体在不同的环境、湿度条件或不同的温度环境下电阻都不一样,正负电极之间接不同的位置其电阻也不一样,所以即使对人体施加一个可控的电压,输出到人体时也不一定是恒流,且每一次治疗也难以保证恒流,对患者的电流刺激强度不能高精度地精确控制和调节。

5.有鉴于此,如何设计一种可以实现对人体高精度恒流源输出以及电流可调的电疗仪电路是本实用新型研究的课题。

技术实现要素:

6.本实用新型提供一种高精度恒流源输出的电疗仪电路,其目的是要解决现有电疗仪电路不能实现恒流源输出及电流可调,导致电疗效果不理想的技术问题。

7.为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:

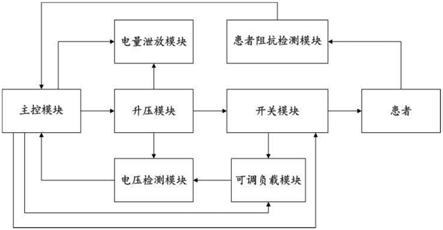

8.一种高精度恒流源输出的电疗仪电路,所述电疗仪电路包括主控模块、升压模块、开关模块、患者阻抗检测模块、可调负载模块、电压检测模块、电量泄放模块、电源模块和参数设置模块。

9.所述主控模块包括第一信号输入端、第二信号输入端、第三信号输入端、第一信号输出端、第二信号输出端、第三信号输出端和第四信号输出端;

10.所述升压模块包括控制端、电源输入端、第一电压输出端、第二电压输出端和第三电压输出端;所述升压模块的控制端与主控模块的第一信号输出端连接;所述升压模块的电源输入端与电源模块的一个输出端连接。

11.所述开关模块包括控制端、电压输入端、第一电压输出端和第二电压输出端;所述开关模块的控制端与主控模块的第二信号输出端连接;所述开关模块的电压输入端与升压模块的第一电压输出端连接;所述开关模块的第一电压输出端与患者连接。

12.所述患者阻抗检测模块包括信号输入端和信号输出端;所述患者阻抗检测模块的信号输入端与患者连接;所述患者阻抗检测模块的信号输出端与主控模块的第一信号输入端连接。

13.所述可调负载模块包括控制端、电压输入端和信号输出端;所述可调负载模块的控制端与主控模块的第三信号输出端连接;所述可调负载模块的电压输入端与开关模块的第二电压输出端连接。

14.所述电压检测模块包括电压输入端、信号输入端和信号输出端;所述电压检测模块的电压输入端与升压模块的第二电压输出端连接;所述电压检测模块的信号输入端与可调负载模块的信号输出端连接;所述电压检测模块的信号输出端与主控模块的第二信号输入端连接。

15.所述电量泄放模块包括电压输入端和信号输入端;所述电量泄放模块的电压输入端与升压模块的第三电压输出端连接;所述电量泄放模块的信号输入端与主控模块的第四信号输出端连接。

16.所述参数设置模块的输出端与所述主控模块的第三信号输入端连接。

17.上述技术方案中的有关内容解释如下:

18.1.上述方案中,电疗仪电路工作前,先通过参数设置模块设置需要的电流值,通过按键输入、或者旋钮调节实现设定,且该电流值可以调节,该电流值可以通过lcd或led等数据显示屏显示给患者。以上是本领域技术人员通过现有技术可以实现的,且不是本实用新型的创新点,所以未作过多赘述。

19.2.上述方案中,电疗仪电路工作时,先预设电流值以及一个试验的电压值,电压值较小,对人没有影响,如3v左右,主控模块控制升压模块升压至预定值,主控模块控制开关模块打开,将电疗波传输到患者,再经患者传输到患者阻抗检测模块,检测出患者当前的负载大小,再将该信号反馈到主控模块。

20.主控模块再控制开关模块,停止将电疗波传输到患者,改传输到可调负载模块,再传输到电压检测模块进行检测,再反馈到主控模块,主控模块控制可调负载模块的负载和患者的一致。

21.主控模块根据预定电压值和当前负载计算出当前电流值,再与预定电流值进行比较,达到预定电流值时,主控模块控制开关模块打开,将电疗波传输到患者;若未达到预定电流值,则主控模块控制升压模块继续升压;若超过预定电流值或者一次输出后有电量残余,则主控模块控制电量泄放模块打开,放掉剩余电量。

22.以此来实现恒流输出,且可以通过调节电流预定值来达到调节电流。

23.3.上述方案中,所述升压模块的电源输入端与电源模块的一个输出端连接;所述开关模块的电压输入端与升压模块的第一电压输出端连接;所述开关模块的第一电压输出端与患者连接。通过上述传输方式,电源给升压模块供电提供初始电压,升压模块升压形成电疗波,再经开关模块传输到患者身上,可以采用电极片、金属夹等导电物体与患者导电连接。

24.4.上述方案中,所述患者阻抗检测模块的信号输入端与患者连接;所述患者阻抗检测模块的信号输出端与主控模块的第一信号输入端连接。通过上述传输方式,电疗波经患者传输到患者阻抗检测模块,检测出患者当前的负载大小,再将该信号反馈到主控模块。

可以采用水凝胶电极片、金属夹等导电物体与患者导电连接,传输信号。

25.5.上述方案中,所述可调负载模块的控制端与主控模块的第三信号输出端连接;所述可调负载模块的电压输入端与开关模块的第二电压输出端连接;所述可调负载模块的控制端与主控模块的第三信号输出端连接;所述可调负载模块的电压输入端与开关模块的第二电压输出端连接;所述电压检测模块的信号输出端与主控模块的第二信号输入端连接。通过上述传输方式,电疗波传输到可调负载模块,再传输到电压检测模块进行检测,再反馈到主控模块,主控模块控制可调负载模块的负载和患者的一致。

26.6.上述方案中,所述电量泄放模块的电压输入端与升压模块的第三电压输出端连接;所述电量泄放模块的信号输入端与主控模块的第四信号输出端连接。通过上述方式,当前电流值超过预定值时或者一次输出后有电量残余,主控模块控制升压模块向电量泄放模块传输电量,主控模块控制电量泄放模块开始工作放电。

27.7.上述方案中,所述主控模块包括计时芯片和单片机u3。所述计时芯片的型号为sg5032can,频率稳定度为50ppm;所述计时芯片的输出引脚连接到主控模块的主频输入引脚。所述单片机u3的型号为g80f935;所述单片机u3 上设置有引脚1至引脚64,单片机u3的引脚25作为主控模块的第一信号输入端,单片机u3的引脚24作为主控模块的第二信号输入端,单片机u3的引脚32作为主控模块的第三信号输入端,单片机u3的引脚57作为主控模块的第一信号输出端,单片机u3的引脚47和引脚48共同作为主控模块的第二信号输出端,单片机u3的引脚61和引脚62共同作为主控模块的第三信号输出端,单片机u3的引脚37作为主控模块的第四信号输出端。

28.8.上述方案中,所述升压模块包括第一电容c201、二极管d301、电感l501、第七三极管q402、第一电阻r104、第二电阻r103;所述第一电容c201的正极连接二极管d301,负极接地;在所述第一电容c201与二极管d301之间的线路上设有端点1,所述端点1同时作为升压模块的第一电压输出端、第二电压输出端和第三电压输出端;所述电感l501的一端连接二极管d301,另一端作为升压模块的电源输入端连接电源vcc;所述第一电阻r104的一端连接在二极管d301和电感l501之间的线路,另一端连接第七三极管q402的集电极,所述第七三极管q402的发射极接地;所述第二电阻r103的一端连接第七三极管q402的基极,另一端作为升压模块的控制端。

29.9.上述方案中,所述开关模块包括第一三极管q101、第二三极管q102、第三三极管q103、第四三极管q104、第五三极管q105、第六三极管q106、第三电阻r501、第四电阻r502、第五电阻r503和第六电阻r504;所述第五三极管q105和第六三极管q106的基极共同作为开关模块的控制端;所述第三电阻r501的一端连接第五三极管q105的集电极,另一端连接第一三极管q101的基极;所述第四电阻r502的一端连接第五三极管q105的集电极,另一端连接第二三极管q102的基极;所述第一三极管q101的集电极和第二三极管q102的发射极共同作为开关模块的第一电压输出端连接患者;所述第五电阻r503的一端连接第六三极管q106的集电极,另一端连接第三三极管q103的基极;所述第六电阻r504的一端连接第六三极管q106的集电极,另一端连接第四三极管q104的基极;所述第三三极管q103的发射极和第四三极管q104的集电极共同作为开关模块的第二电压输出端;所述第一三极管q101和第四三极管q104的发射极共同作为开关模块的电压输入端;所述第五三极管q105和第六三极管q106的发射极、第二三极管q102和第三三极管q103的集电极均接地。

30.10.上述方案中,所述电压检测模块包括adc检测模块,adc检测模块的一端作为电压检测模块的电压输入端,同时该端作为电压检测模块的信号输入端,adc检测模块的另一端作为电压检测模块的信号输出端。

31.11.上述方案中,所述患者阻抗检测模块包括第二电容c101和第七电阻r505,第七电阻r505的一端作为患者阻抗检测模块的信号输入端连接患者,另一端连接第二电容c101,第七电阻r505与第二电容c101之间的线路上设有端点2,所述端点2作为患者阻抗检测模块的信号输出端;第二电容c101的另一端接地。

32.12.上述方案中,所述可调负载模块包括可调电阻和控制芯片,所述控制芯片的scl引脚和sda引脚共同作为可调负载模块的控制端;所述控制芯片的h引脚作为可调负载模块的电压输入端,所述控制芯片的w引脚作为可调负载模块的信号输出端。

33.13.上述方案中,所述电量泄放模块包括第八三极管q201和第八电阻r201,所述第八电阻r201的一端作为电量泄放模块的电压输入端,另一端连接第八三极管q201的集电极,所述第八三极管q201的基极作为电量泄放模块的信号输入端,所述第八三极管q201的发射极接地。

34.本实用新型工作原理是:电疗仪电路工作前,先通过参数设置模块设置需要的电流值和试验电压值。电疗仪电路工作时,主控模块控制升压模块升压至预定值,主控模块控制开关模块打开,将电疗波传输到患者,再经患者传输到患者阻抗检测模块,检测出患者当前的负载大小,再将该信号反馈到主控模块。主控模块再控制开关模块,将电压改传输到可调负载模块,再传输到电压检测模块进行检测,再反馈到主控模块,主控模块控制可调负载模块的负载和患者的一致。主控模块根据预定电压值和当前负载计算出当前电流值,再与预定电流值进行比较,达到预定电流值时,主控模块控制开关模块打开,将电疗波传输到患者;若未达到预定电流值,则主控模块控制升压模块继续升压;若超过预定电流值或者一次输出后有电量残余,则主控模块控制电量泄放模块打开,放掉剩余电量。以此来实现恒流输出,且可以通过调节电流预定值来达到调节电流。

35.由于上述技术方案运用,本实用新型与现有技术相比具有下列优点:

36.1.由于本实用新型通过患者阻抗检测模块测定患者负载,并采用可调负载模块模拟出患者负载,测定出当前的电流值,再调整电压达到恒流输出到患者,实现对患者的刺激基本不变,提高电疗效果,电路简单,易于实施,采用可调负载模块可减少调整电流过程中对患者的影响。

37.2.由于本实用新型通过调整预订的电流值,即可实现调整刺激强度,可以根据不同个体、不同部位、不同状态来调整预订电流值,提高电疗效果,调节方便灵活。

附图说明

38.附图1为本实用新型实施例整体结构框图;

39.附图2为本实用新型实施例升压模块工作电路图;

40.附图3为本实用新型实施例开关模块工作电路图;

41.附图4为本实用新型实施例患者阻抗检测模块工作电路图;

42.附图5为本实用新型实施例可调负载模块模块的芯片原理图;

43.附图6为本实用新型实施例电压检测模块工作电路图;

44.附图7为本实用新型实施例电量泄放模块工作电路图;

45.附图8为本实用新型实施例单片机工作电路图。

46.以上附图中:c201、第一电容;c101、第二电容;d301、二极管; l501、电感;r104、第一电阻;r103、第二电阻;r501、第三电阻;r502、第四电阻;r503、第五电阻;r504、第六电阻;r505、第七电阻;r201、第八电阻;q101、第一三极管;q102、第二三极管;q103、第三三极管;q104、第四三极管;q105、第五三极管;q106、第六三极管;q402、第七三极管;q201、第八三极管; vcc、电源。

具体实施方式

47.下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述:

48.实施例:一种高精度恒流源输出的电疗仪电路

49.参见附图1所示,所述电疗仪电路包括主控模块、升压模块、开关模块、患者阻抗检测模块、可调负载模块、电压检测模块、电量泄放模块、电源模块和参数设置模块。

50.参见附图8所示,所述主控模块包括第一信号输入端、第二信号输入端、第三信号输入端、第一信号输出端、第二信号输出端、第三信号输出端和第四信号输出端。所述主控模块包括计时芯片和单片机u3。所述计时芯片的型号为sg5032can,频率稳定度为50ppm;所述计时芯片的输出引脚连接到主控模块的主频输入引脚。所述单片机u3的型号为g80f935;所述单片机u3 上设置有引脚1至引脚64,单片机u3的引脚25作为主控模块的第一信号输入端,单片机u3的引脚24作为主控模块的第二信号输入端,单片机u3的引脚32作为主控模块的第三信号输入端,单片机u3的引脚57作为主控模块的第一信号输出端,单片机u3的引脚47和引脚48共同作为主控模块的第二信号输出端,单片机u3的引脚61和引脚62共同作为主控模块的第三信号输出端,单片机u3的引脚37作为主控模块的第四信号输出端。

51.参见附图2所示,所述升压模块包括控制端、电源输入端、第一电压输出端、第二电压输出端和第三电压输出端;所述升压模块的控制端与主控模块的第一信号输出端连接;所述升压模块的电源输入端与电源模块的一个输出端连接。所述升压模块包括第一电容c201、二极管d301、电感l501、第七三极管q402、第一电阻r104、第二电阻r103;所述第一电容c201的正极连接二极管d301,负极接地;在所述第一电容c201与二极管d301之间的线路上设有端点1,所述端点1同时作为升压模块的第一电压输出端、第二电压输出端和第三电压输出端;所述电感l501的一端连接二极管d301,另一端作为升压模块的电源输入端连接电源vcc;所述第一电阻r104的一端连接在二极管d301和电感l501之间的线路,另一端连接第七三极管q402的集电极,所述第七三极管q402的发射极接地;所述第二电阻r103的一端连接第七三极管q402的基极,另一端作为升压模块的控制端。

52.参见附图3所示,所述开关模块包括控制端、电压输入端、第一电压输出端和第二电压输出端;所述开关模块的控制端与主控模块的第二信号输出端连接;所述开关模块的电压输入端与升压模块的第一电压输出端连接;所述开关模块的第一电压输出端与患者连接。所述开关模块包括第一三极管q101、第二三极管q102、第三三极管q103、第四三极管q104、第五三极管q105、第六三极管q106、第三电阻r501、第四电阻r502、第五电阻r503和第六电阻r504;所述第五三极管q105和第六三极管q106的基极共同作为开关模块的控制端,所述第五三极管q105基极连接单片机u3的引脚47,所述第六三极管q106的基极连接单片机

u3的引脚48;所述第三电阻r501的一端连接第五三极管q105的集电极,另一端连接第一三极管q101的基极;所述第四电阻r502的一端连接第五三极管q105的集电极,另一端连接第二三极管q102的基极;所述第一三极管q101的集电极和第二三极管q102的发射极共同作为开关模块的第一电压输出端连接患者;所述第五电阻r503的一端连接第六三极管q106的集电极,另一端连接第三三极管q103的基极;所述第六电阻r504的一端连接第六三极管q106的集电极,另一端连接第四三极管q104的基极;所述第三三极管q103的发射极和第四三极管q104的集电极共同作为开关模块的第二电压输出端;所述第一三极管q101和第四三极管q104的发射极共同作为开关模块的电压输入端连接端点1;所述第五三极管q105和第六三极管q106的发射极、第二三极管q102和第三三极管q103的集电极均接地。

53.参见附图4所示,所述患者阻抗检测模块包括信号输入端和信号输出端;所述患者阻抗检测模块的信号输入端与患者连接;所述患者阻抗检测模块的信号输出端与主控模块的第一信号输入端连接。所述患者阻抗检测模块包括第二电容c101和第七电阻r505,第七电阻r505的一端作为患者阻抗检测模块的信号输入端连接患者,另一端连接第二电容c101,第七电阻r505与第二电容c101之间的线路上设有端点2,所述端点2作为患者阻抗检测模块的信号输出端;第二电容c101的另一端接地。

54.参见附图5所示,所述可调负载模块包括控制端、电压输入端和信号输出端;所述可调负载模块的控制端与主控模块的第三信号输出端连接;所述可调负载模块的电压输入端与开关模块的第二电压输出端连接。所述可调负载模块包括可调电阻和控制芯片,所述控制芯片的scl引脚和sda引脚共同作为可调负载模块的控制端,所述控制芯片的scl引脚连接连接单片机u3的引脚61,所述控制芯片的sda引脚连接单片机u3的引脚62;所述控制芯片的h引脚作为可调负载模块的电压输入端,所述控制芯片的w引脚作为可调负载模块的信号输出端。

55.参见附图6所示,所述电压检测模块包括电压输入端、信号输入端和信号输出端;所述电压检测模块的电压输入端与升压模块的第二电压输出端连接;所述电压检测模块的信号输入端与可调负载模块的信号输出端连接;所述电压检测模块的信号输出端与主控模块的第二信号输入端连接。所述电压检测模块包括adc检测模块,adc检测模块的一端作为电压检测模块的电压输入端连接端点1,同时该端作为电压检测模块的信号输入端,adc检测模块的另一端作为电压检测模块的信号输出端。

56.参见附图7所示,所述电量泄放模块包括电压输入端和信号输入端;所述电量泄放模块的电压输入端与升压模块的第三电压输出端连接;所述电量泄放模块的信号输入端与主控模块的第四信号输出端连接。所述电量泄放模块包括第八三极管q201和第八电阻r201,所述第八电阻r201的一端作为电量泄放模块的电压输入端连接端点1,另一端连接第八三极管q201的集电极,所述第八三极管q201的基极作为电量泄放模块的信号输入端,所述第八三极管q201的发射极接地。

57.所述参数设置模块的输出端与所述主控模块的第三信号输入端连接。

58.上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1