自适应操作模块的制作方法

1.本发明涉及一种具有特别紧凑结构形式的自适应的模块化的操作模块。

背景技术:

2.与其他车辆不同,非公路车辆和商用车辆(如农业机械)的驾驶室没有具有用于操作装置的足够空间的仪表板。取而代之的是,这种车辆通常具有驾驶员座椅,其上布置有扶手,在扶手中布置了操纵这种商用车辆最常需要的操纵元件。在此,操纵元件通常具有使用者可触及的操作杆和使用者不可触及的、隐藏在扶手中的功能组件。驾驶室和扶手设计紧凑,以便为实用目的或者为连接到车辆的机器提供尽可能多的车辆空间,并尽可能减少对操纵者外部视野的损害。

3.这些空间限制对自适应操作模块的来说尤其是个大的挑战,因为它们需要大量空间用于操作模块内部功能,例如调节力发生器、制动力发生器或阻尼力发生器。为此所需的组件还必须产生如此大的力,以使使用者在其操作杆上体验到超出了简单振动的相应反馈。因此,以这种方式设计的制动模块、调节力模块或阻尼器模块明显更占空间。

4.这种自适应操作模块本身在现有技术中是众所周知的:

5.de 20 2005 015 434 u1公开了一种具有操作杆的操作装置,其中阻尼元件可以在外部通过法兰连接到操作杆的控制轴上。

6.由us 9 272 889 b2已知一种控制杆装置,其中复位装置布置在控制杆的摆动轴线下方并且平行于摆动平面。

7.de 10 2019 115 329 a1公开了一种操作装置,该操作装置具有控制杆,该控制杆在其摆动平面的区域内支承在壳体中,并具有控制杆可围绕其摆动的轴。在该区域中,为每个摆动轴线设置一个致动器装置,该致动器装置轴向连接到控制杆的轴的延伸部上并且向控制杆施加扭矩。

8.由us 6 536 298 b1已知一种具有控制杆的模块化的操作装置,其中控制杆可摆动地支承在轴上。该轴基本上被壳体包围,其中端部从该壳体伸出并伸入另外的壳体中,在这些另外的壳体中设置有作用在所述轴上的复位模块和/或阻尼模块。

9.由us 2009/0146018 a1已知一种操作装置,该操作装置具有围绕两个摆动轴线可摆动地支承的控制杆,该控制杆为此目的支承在轴上,在这些轴上分别轴向地连接有致动器。

10.这些已知装置均具有缺点,即控制杆需要特别宽的下部结构以布置复位装置和阻尼装置,且因此这些装置主要适用于仪表板。

技术实现要素:

11.因此,本发明的目的是提出一种具有控制杆的操作装置的特别节省空间且仍然是模块化的结构,该操作装置也适用于较为狭窄的安装位置,例如用于非公路车辆和商用车辆的扶手。

12.该目的是通过一种自适应操作模块来实现的,该自适应操作模块具有围绕至少一个摆动轴线可摆动地支承的操作杆和对于每个摆动轴线至少一个第一主动调节力模块,该第一主动调节力模块产生作用在操作杆上的扭矩,使用者必须克服该扭矩使操作杆从静止位置偏转出来,其中所述至少一个第一主动调节力模块布置在所述至少一个摆动轴线下方并且直接通过传动转换机构与操作杆作用连接,其中所述装置具有至少两个第一主动复位模块,其中所述复位模块尤其具有锥形区域且相对彼此成90

°

角布置。

13.根据本发明,操作杆优选围绕一个或两个摆动轴线可摆动地支承,其中摆动轴线形成摆动平面。控制杆在一端支承在壳体或扶手中,在该壳体或扶手中设有所述复位模块和传动转换机构。为每个摆动轴线设置至少一个第一主动调节力模块,所述至少一个第一主动调节力模块与操作杆作用连接,使得所述至少一个第一主动调节力模块在所述操作杆上施加与摆动轴线同轴指向的扭矩。根据本发明,在每个第一主动复位模块与操作杆之间借助于传动转换机构形成直接连接。根据本发明,第一主动调节力模块和传动转换机构布置在由摆动轴线形成的并由摆动轴线限定的摆动平面下方。如果操作杆仅围绕一个摆动轴线可摆动地支承,则根据本发明将摆动平面定义为垂直于处于其零位的操作杆的纵轴线的并且摆动轴线位于其中的平面。

14.根据本发明,这种调节力主要用作复位力,操作杆克服该复位力进行偏转,但在特定应用情况下,它也用于引起、加强或促进这种偏转。因此,在下文中这两个概念都继续使用,其中复位模块也始终被理解为调节力模块。根据本发明,本发明的主动调节力模块在此这样构造,即它主要施加调节力,使用者必须克服该调节力使操作杆从其静止位置偏转出来。在此,可以由制造商方面可变地调节与角度相关的调节力曲线的走向,从而可以实现压力点、力斜坡、网格步长等,进而实现线性和非线性的曲线走向。调节力模块的扭矩在此可以是唯一作用在操作杆上的扭矩,或者也可以累加到被动复位模块(例如螺旋扭力弹簧)的扭矩上。然而,根据本发明,调节力模块的扭矩可以设计成与被动复位模块的扭矩相反,即所产生的与角度相关的总扭矩可以低于被动复位模块的扭矩。

15.第一主动复位模块位于摆动平面下方的这种有利结构也可以通过所述传动转换机构实现。第一主动复位模块优选紧凑地布置在操作杆下方,从而该装置尤其在竖直方向上延伸,即垂直于摆动轴线,同时它平行于摆动轴线构造得特别小,尤其是不突出超过通过摆动杆的最大偏转所定义的、平行于摆动平面定向的区域。从人体工程学的角度来看,在扶手内围绕控制杆周围的区域特别有价值。因此通过根据本发明的结构形式,这些区域不被装置的安装空间占据。由于垂直主导的结构形式,该装置也可以毫无问题地缩放,从而它也适用于较小的控制杆,例如前端装载机控制杆,或较大的控制杆,这些操作杆需要更小或更大的扭矩且进而需要更小或更大的复位模块。此外,在该装置中根据本发明对于每个摆动轴线提供了模块化。因此,根据本发明,围绕在x方向上的单个摆动轴线可摆动地支承的操作杆配备有第一主动复位模块,该第一主动复位模块在x摆动轴线的方向上产生扭矩。如果该装置在此以如下方式扩展,即操作杆可以围绕两个摆动轴线偏转,即在x和y方向上,则根据本发明在装置中集成了另外的第一主动复位模块,该另外的第一主动复位模块则沿y摆动轴线方向产生扭矩。根据本发明,相应所配属的传动转换机构或者组合用于两个第一主动复位模块,或者设置为单独的且能在扩展期间相应地添加。根据本发明,这种模块化也在减少摆动轴线的方向上给出,即通过移除第一主动复位模块和相应的传动转换机构。

16.如果该装置具有恰好两个第一主动复位模块,则第一主动复位模块中的各一个优选与操作杆的各一个摆动轴线作用连接且如此相对摆动轴线布置,即能够使用特别简单的传动转换机构,例如齿轮或齿带。在根据本发明的另一种结构中,传动转换机构经过一个角度进行力传递。同样也根据本发明设置的第一主动复位模块的彼此成90

°

角的结构对应于操作杆的摆动轴线的定向。第一主动复位模块由于其锥形区域而相互接触并尽可能紧密地贴靠。这种结构允许了大体积的第一主动复位模块,而不超过安装相关的空间限制。大体积的第一主动复位模块特别重要,例如以mrf模块、电动机或螺线管的形式,因为更大的体积能够产生更大的扭矩。

17.在本发明的改进方案中规定,传动转换机构和第一主动复位模块构造成使得作用在操作杆上的扭矩在1和10nm之间。为此,第一主动复位模块构造有尽可能大的体积,而传动转换机构将从第一主动复位模块传递到操作杆的扭矩尤其增强了2至3倍。扭矩范围从1到10nm也使得该装置可变地应用为非公路和商用车辆中的驾驶杆和主控制杆,而无需分配额外的安装空间,尤其在上述结构形式的情况下。

18.在本发明的设计方案中规定,它还具有被动复位单元,该被动复位单元使操作杆返回到零位。被动复位单元优选与主动复位模块解耦,并且不会受到使用者的直接影响,从而被动复位单元始终作用在操作杆上并在其零位方向上对该操作杆施加力。因此,通过主动复位模块可以完全单独地影响操作杆,例如在操作杆的力反馈特性方面或者单个方向锁止方面,而通过被动复位单元仅产生作用在操作杆上的沿零位方向的基本复位力。这主要在主动复位模块发生故障的情况下是有利的,因为尽管例如在电动机中发生故障,在该故障时系统电流被切断,但仍达到零位的安全状态。在此,如此设计被动复位单元,使得其克服了操作杆的摩擦力。

19.在本发明的改进方案中规定,被动复位单元构造为弹簧,特别是螺旋扭力弹簧,和/或在所述至少一个摆动轴线的区域中作用在操作杆上。弹簧是一种特别简单且价廉形式的被动复位单元。螺旋扭力弹簧特别适用于例如在操作杆的情况下出现的角运动或旋转运动,因为在操作杆摆动的情况下,螺旋扭力弹簧通过操作杆的插入螺旋扭力弹簧的腿中的相应的成型部吸收扭矩,螺旋扭力弹簧又在卸载时将该扭矩直接地或者通过所述成型部释放到操作杆上。如果弹簧在所述至少一个摆动轴线区域内作用在操作杆上,则不需要额外的传动转换机构,并且可以实现特别紧凑的结构形式。备选地,被动复位单元也可以构造为拉簧、压簧或空气弹簧。

20.在本发明的设计方案中规定,其对于操作杆的每个摆动轴线都具有第二主动复位模块,该第二主动复位模块产生作用在操作杆上的、与第一主动复位模块的扭矩叠加的第二扭矩。第二主动复位模块可以通过这种叠加发挥附加功能,并产生与第一主动复位模块不同的扭矩。根据本发明,第二主动复位模块产生较小的效果,例如像振动警报,其它力反馈效果,或者充当车道保持辅助系统,通过该车道保持辅助系统将操作杆推向特定方向。虽然第一主动复位模块尤其设置用于较大的扭矩,但是根据本发明,第二主动复位模块没有对由复位模块产生的扭矩进行转换或其他放大。第二主动复位模块可以直接与操作杆连接,然而也可以与传动转换机构或第一主动复位模块作用连接。

21.在本发明的改进方案中规定,第二主动调节力模块具有比与其对应的第一主动调节力模块更小的结构体积。因为根据本发明,第二主动调节力模块尤其设置用于所需扭矩

比用于第一主动调节力模块的扭矩更低的任务,所以第二主动调节力模块可以构造得更紧凑,特别是比第一主动调节力模块更紧凑。其直径尤其比第一主动调节力模块的直径小大约两到三倍,并且它的长度比第一主动调节力模块,特别是复位力模块的长度短大约三到四倍。

22.在本发明的设计方案中规定,第一和/或第二主动复位模块选自由径向mrf模块、线性mrf模块、电动机、螺线管、形状记忆合金和其它主动致动器所构成的组。这种复位模块特别适用于主动的单独控制。因此,使用相应的软件能够实现不同模式,例如锁止、振动、可变复位力,上述模式单独用于特定的偏转方向或强度。在此,上述可能模式的前述列表不应被视为排他的。

23.在本发明的改进方案中规定,传动转换机构选自由变速器、齿带、链条、具有球头的连杆所构成的组。传动转换机构的这些形式特别代表了所述装置的与根据本发明的紧凑结构形式相应的简单且紧凑的替代方案。

附图说明

24.在优选实施方式中参考附图示例地描述本发明,其中可以在附图中获取更多有利的细节。

25.已经为具有相同作用的部件设置了共同的附图标记。

26.图中详细显示:

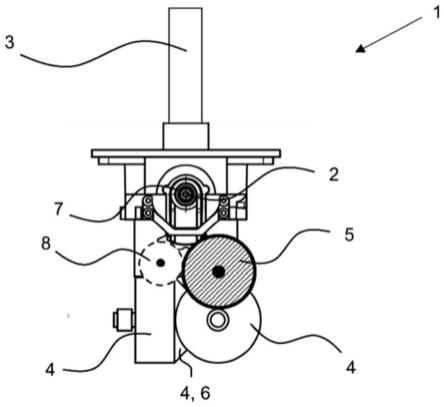

27.图1以侧视图示意性示出根据本发明的自适应操作模块的一种优选实施方式,以及

28.图2以仰视图示意性示出根据本发明的自适应操作模块的一种优选实施方式,以及

29.图3示意性示出可能的角度相关的扭矩曲线。

30.附图标记列表

31.1 自适应操作模块

32.2 摆动轴线

33.3 操作杆

34.4 第一主动调节力模块

35.5 传动转换机构

36.6 锥形区域

37.7 被动复位单元

38.8 第二主动调节力模块

39.9 第一非线性曲线

40.10 第二非线性曲线

41.11 第三非线性曲线

具体实施方式

42.图1以侧视图示意性示出根据本发明的自适应操作模块1的一种优选实施方式。操作杆3处在上端部并由杆袋围住,操作杆在自由端部可以由使用者握持。在操作杆3的与所

述自由端部对置的第二端部的区域中操作杆3可摆动地支承。在所示的实施例中,操作杆3围绕两个摆动轴线2可摆动地支承。在此在该附图的图示平面中,第一摆动轴线2垂直于图像平面,而第二摆动轴线2处于所述图像平面中,其中所述两个摆动轴线2还垂直于处在其在这里示出的零位中的操作杆3定向。摆动轴线2形成一个摆动平面,该摆动平面同样如摆动轴线2那样垂直于处在其零位的操作杆3定向。操作杆3可以达至摆动平面并与其接触,或者也可以向下突出超过摆动平面并穿过该摆动平面。对于每个摆动轴线2,自适应操作模块1都具有一个第一主动复位模块4,其在操作状态下产生扭矩,该扭矩在所示的情况下被间接传递到操作杆3上并且因此以期望的力反馈或其它功能的方式作用在该操作杆上。为了将第一主动复位模块4产生的扭矩传递到操作杆3上,设置有传动转换机构5,传动转换机构5将第一主动复位模块4与操作杆3作用连接。此外,根据本发明,传动转换机构5增强了相应的扭矩,从而避免了第一主动复位模块4的对较大的扭矩来说通常所需的较大的结构体积,并且实现了自适应操作模块1的更紧凑的结构形式。此外,对于传动转换机构5的一种特别简单的形式来说,根据本发明,第二传动转换机构5用于所述第一主动复位模块4中的第二个,但这在此没有示出。由于传动转换机构5,特别大的扭矩从第一主动复位模块4作用在操作杆3上。设置了第二主动复位模块8,其产生一个扭矩,该扭矩与第一主动复位模块4的扭矩叠加且同样作用在操作杆3上。该第二主动复位模块8构造得明显更小,因为它仅旨在产生较小的扭矩。这些较小的扭矩主要完成较小的任务,例如振动警报。需要较大的力的任务,例如锁止操作杆的特定偏转,由第一主动复位模块4承担。此外,根据本发明,第二主动复位模块8也经由传动转换机构5,或者甚至经由与第一主动复位模块4相同的传动转换机构5与操作杆3作用连接,并且因此第二主动复位模块8产生的扭矩同样通过传动转换机构5增强。同样根据本发明,自适应操作模块1对于每个轴具有第二主动复位模块8。这在所示的实施方式中也未示出。对于特别有利的紧凑结构形式来说,第一主动复位模块4和传动转换机构5,然而还有第二主动复位模块8,竖直地布置在操作杆3下方,且尤其是位于由摆动轴线2形成的摆动平面下方。在所示的实施方式中,螺旋扭力弹簧形式的被动复位单元7布置在操作杆3的摆动轴线2的区域中并且以如下方式作用在该操作杆上:即使自适应操作模块1的供电不足,被动复位单元7也能使操作杆3返回至其零位中。

43.图2以仰视图示意性示出根据本发明的自适应操作模块1的一种优选实施方式。可以特别清楚地看到第一主动复位模块4的形式。在所示的实施方式中,第一主动复位模块4被布置成相互接触,以便节省尽可能多的安装空间。此外,第一主动复位模块4分别具有锥形区域6,通过该锥形区域,第一主动复位模块4可以以特别紧凑的方式相互接触地布置。此外,尽管占据最小的结构空间,锥形区域6仍可实现最大的结构体积,其中可以由第一主动复位模块4产生的扭矩取决于该结构体积。因此,通过第一主动复位模块4的这种结构和布置,可以在紧凑的结构形式和产生如此高的扭矩之间实现良好的折衷,该如此高的转矩至少结合尽可能紧凑的传动转换机构5同样实现了诸如锁止杠杆运动等之类的力反馈功能。

44.图3示出了可能的扭矩曲线的示意图,该扭矩曲线是横坐标上的操作杆的偏转角α(以

°

为单位)和纵坐标上的以nm为单位的扭矩t的函数。横坐标的最大值由操作杆的最大机械可能的偏转来规定,最大可能的纵坐标值由主动调节力模块和被动复位单元相加最大可实现的扭矩t来规定。

45.具有线性上升的未标记的实线代表被动复位单元的扭矩曲线。与之平行地沿纵坐

标方向平移的虚线代表了最小可能的扭矩曲线,该扭矩曲线仅通过从被动复位单元的最大扭矩中减去主动调节力模块的最大扭矩而获得。第一非线性曲线9在两者之间延伸,其通过从被动复位单元的可变扭矩中减去主动调节力模块的可变扭矩而获得。当例如需要向操纵者发出工作装置的空行程段已经到达并且其结束的信号时,则这样的走向可能是合乎需要的。

46.第二非线性曲线10是通过将主动调节力模块的可变扭矩与被动复位单元的可变扭矩相加而获得的。曲线走向反映了例如要由操纵者克服的压力点,根据本发明,沿偏转角α也将存在多个压力点,在α上彼此之间的距离相同或不同,在t上高度相同或不同。

47.第三非线性曲线11是通过对主动调节力模块的扭矩进行非线性、最大相加而获得的,并且向使用者模拟控制杆的操作杆的机械偏转限制。当即使很小的偏转运动也能实现足够精确的控制时,这始终是被期待的。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1