一种用于智能水表节能控制的集成电路的制作方法

1.本发明涉及智能水表集成电路结构技术领域,尤其涉及一种用于智能水表节能控制的集成电路。

背景技术:

2.随着水表技术的提升,智能水表逐渐替代常规的机械结构的水表,智能水表内部的电子元器件较多,且主要依靠电力才能运行,如一个常规的智能水表,通常由单片机模块、电磁阀模块、流量计、显示模块、ic卡读写模块组成,其中单片机模块是最重要的控制元件,对电的依赖性最高,其他像电磁阀模块、流量计、显示模块、ic卡读写模块也均需要依靠电来支撑,电源端通常包括家用电或者蓄电池,家用电的优点是可持续,但也有偶尔停电的时候;蓄电池需要定期更换电池,因此,从使用角度来讲,上述用电模块肯定是越节能越好,最好是短时间电力供应不上的情况下,智能水表依然能够独立运行一段时间,以保持智能水表的数据的持续性。

技术实现要素:

3.本发明就是针对上述问题,提出一种用于智能水表节能控制的集成电路,该集成电路采用分区独立式供电和控制模块,能够在主控芯片休眠或暂时断电的情况下,使各功能模块持续使用一段时间,不但极大地起到了节能的效果,而且保证了水表使用的可持续性。

4.为达到上述技术目的,本发明采用了一种用于智能水表节能控制的集成电路,包括一单片机模块,一电磁阀模块,一流量计,一显示模块,以及一ic卡读写模块,所述单片机模块和电源端形成电性连接,所述电磁阀模块、流量计、显示模块、以及ic卡读写模块均和所述单片机模块形成控制连接,所述单片机模块上设有一能够使单片机模块定时休眠的控制模块,所述单片机模块和电磁阀模块之间,设有能够单独形成控制、并独立向电磁阀模块提供电能和发出指令的第一分控制储能送电模块;所述单片机模块和流量计之间设有能够单独形成控制、并独立向流量计提供电能和发出指令的第二分控制储能送电模块;所述单片机模块和显示模块之间设有能够单独形成控制、并独立向显示模块提供电能和发出指令的第三分控制储能送电模块;所述单片机模块和ic卡读写模块之间设有能够单独形成控制、并独立向ic卡读写模块提供电能和发出指令的第四分控制储能送电模块。

5.作为本发明之优选,所述第一分控制储能送电模块包括:位于单片机模块和电磁阀模块之间的第一微处理器以及第一储能模块,所述单片机模块的输出端和第一微处理器的输入端形成控制连接,所述第一微处理器的输出端和电磁阀模块的输入端形成控制连接,且所述第一储能模块和单片机模块、第一微处理器、电磁阀模块形成电性连接;所述第二分控制储能送电模块包括:位于单片机模块和流量计之间的第二微处理器以及第二储能模块,所述单片机模块的输出端和第二微处理器的输入端形成控制连接,所述第二微处理器的输出端和流量计的输入端形成控制连接,且所述第二储能模块和单片

机模块、第二微处理器、流量计形成电性连接;所述第三分控制储能送电模块包括:位于单片机模块和显示模块之间的第三微处理器以及第三储能模块,所述单片机模块的输出端和第三微处理器的输入端形成控制连接,所述第三微处理器的输出端和显示模块的输入端形成控制连接,且所述第三储能模块和单片机模块、第三微处理器、显示模块形成电性连接;所述第四分控制储能送电模块包括:位于单片机模块和ic卡读写模块之间的第四微处理器以及第四储能模块,所述单片机模块的输出端和第四微处理器的输入端形成控制连接,所述第四微处理器的输出端和ic卡读写模块的输入端形成控制连接,且所述第四储能模块和单片机模块、第四微处理器、ic卡读写模块形成电性连接。

6.作为本发明之进一步优选,所述第一储能模块、第二储能模块、第三储能模块和第四储能模块均为超导储能模块。

7.采用上述技术改进后,本发明具有如下优点:1、本发明的单片机模块设有能够使单片机模块定时休眠的控制模块,使得单片机模块能够定时进入休眠状态,使得供应单片机模块的电力变少,起到了节能的效果;2、本发明的每个功能子模块都配备有独立的微处理器和通过单片机模块能够提供电能的储能模块,能够在单片机模块不能供电或休眠状态下,持续一段时间内依然能够继续运行,不但起到了节能的效果,也提高了水表运行的持续性和效率。

附图说明

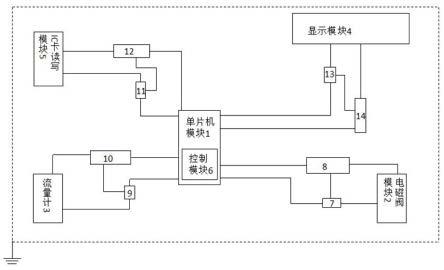

8.图1所示是本发明的集成电路框架结构示意图;其中,1、单片机模块;2、电磁阀模块;3、流量计;4、显示模块;5、ic卡读写模块;6、控制模块;7、第一微处理器;8、第一储能模块;9、第二微处理器;10、第二储能模块;11、第三微处理器;12、第三储能模块;13、第四微处理器;14、第四储能模块。

具体实施方式

9.下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的说明。

10.结合图1可知,一种用于智能水表节能控制的集成电路,包括一单片机模块1,一电磁阀模块2,一流量计3,一显示模块4,以及一ic卡读写模块5。

11.上述模块中,单片机模块1和电源端形成电性连接,电磁阀模块2、流量计3、显示模块4、以及ic卡读写模块5均和单片机模块1形成控制连接。

12.在本发明中,单片机模块1上设有一能够使单片机模块1定时休眠的控制模块6,由于本发明的单片机模块1设有能够使单片机模块定时休眠的控制模块6,使得单片机模块1能够定时进入休眠状态,使得供应单片机模块1的电力变少,起到了节能的效果。

13.继续看图1,在单片机模块1和电磁阀模块2之间,设有能够单独形成控制、并独立向电磁阀模块2提供电能和发出指令的第一分控制储能送电模块;在单片机模块1和流量计3之间设有能够单独形成控制、并独立向流量计3提供电能和发出指令的第二分控制储能送电模块;在单片机模块1和显示模块4之间设有能够单独形成控制、并独立向显示模块4提供电能和发出指令的第三分控制储能送电模块;在单片机模块1和ic卡读写模块5之间设有能够单独形成控制、并独立向ic卡读写模块5提供电能和发出指令的第四分控制储能送电模

块。

14.在本发明中,优选的第一分控制储能送电模块包括:位于单片机模块1和电磁阀模块2之间的第一微处理器7以及第一储能模块8,并且,单片机模块1的输出端和第一微处理器7的输入端形成控制连接,第一微处理器7的输出端和电磁阀模块2的输入端形成控制连接,且第一储能模块8和单片机模块1、第一微处理器7、电磁阀模块2形成电性连接;上述模块中,单片机模块1发送给第一微处理器7一个信号后,第一微处理器7等于扮演了单片机模块1的分区功能模块的作用,其可以单独对电磁阀模块2进行功能控制,在平时,单片机模块1可以给第一储能模块8提供电力,第一储能模块8将电力储存起来,当单片机模块1休眠或断电时,第一储能模块8可以单独给第一微处理器7和电磁阀模块2供电,以及,第一微处理器7可以发指令让电磁阀模块2打开或关闭。

15.在本发明中,优选的第二分控制储能送电模块包括:位于单片机模块1和流量计3之间的第二微处理器9以及第二储能模块10,单片机模块1的输出端和第二微处理器9的输入端形成控制连接,第二微处理器9的输出端和流量计3的输入端形成控制连接,且第二储能模块10和单片机模块1、第二微处理器9、流量计3形成电性连接;上述模块中,单片机模块1发送给第二微处理器9一个信号后,第二微处理器9等于扮演了单片机模块1的分区功能模块的作用,其可以单独对流量计3进行功能控制,在平时,单片机模块1可以给第二储能模块10提供电力,第二储能模块10将电力储存起来,当单片机模块1休眠或断电时,第二储能模块10可以单独给第二微处理器9和流量计3供电,以及,第二微处理器9可以发指令让流量计3打开或关闭。

16.在本发明中,优选的第三分控制储能送电模块包括:位于单片机模块1和显示模块4之间的第三微处理器11以及第三储能模块12,单片机模块1的输出端和第三微处理器11的输入端形成控制连接,第三微处理器11的输出端和显示模块4的输入端形成控制连接,且第三储能模块12和单片机模块1、第三微处理器11、显示模块4形成电性连接;上述模块中,单片机模块1发送给第三微处理器11一个信号后,第三微处理器11等于扮演了单片机模块1的分区功能模块的作用,其可以单独对显示模块4进行功能控制,在平时,单片机模块1可以给第三储能模块12提供电力,第三储能模块12将电力储存起来,当单片机模块1休眠或断电时,第三储能模块12可以单独给第三微处理器11和显示模块4供电,以及,第三微处理器11可以发指令让显示模块4持续运行。

17.在本发明中,优选的第四分控制储能送电模块包括:位于单片机模块1和ic卡读写模块5之间的第四微处理器13以及第四储能模块14,单片机模块1的输出端和第四微处理器13的输入端形成控制连接,第四微处理器13的输出端和ic卡读写模块5的输入端形成控制连接,且第四储能模块14和单片机模块1、第四微处理器13、ic卡读写模块5形成电性连接;上述模块中,单片机模块1发送给第四微处理器13一个信号后,第四微处理器13等于扮演了单片机模块1的分区功能模块的作用,其可以单独对ic卡读写模块5进行功能控制,在平时,单片机模块1可以给第四储能模块14提供电力,第四储能模块14将电力储存起来,当单片机模块1休眠或断电时,第四储能模块14可以单独给第四微处理器13和ic卡读写模块5供电,以及,第四微处理器13可以发指令让ic卡读写模块5持续运行。

18.在本发明中,优选的第一储能模块8、第二储能模块10、第三储能模块12和第四储能模块14均为超导储能模块。

19.本发明上述结构中,每个功能子模块都配备有独立的微处理器和通过单片机模块能够提供电能的储能模块,能够在单片机模块1不能供电或休眠状态下,持续一段时间内依然能够继续运行,不但起到了节能的效果,也提高了水表运行的持续性和效率。

20.以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明的技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1