基于区域间功能属性及转移客流的通勤交通小区对发现方法及系统

本发明属于智能交通,涉及一种基于区域间功能属性及转移客流的通勤交通小区对发现方法及系统。

背景技术:

1、随着中国城市化建设的不断发展,城市面积的不断扩张,城市人口密度的不断增加,导致了城市空间结构发生了显著的变化。其中,职住地分离的变化已经逐渐影响到城市居民的日常生活,改变了城市居民通勤出行的传统方式。传统的城市居民通勤出行主要依靠公交、轨道以及私家车,但随着居民定制化出行需求的不断攀升,以城市营运车辆(网约车、出租车)为主的通勤出行方式变得愈发火热。根据“t3出行”颁布的《2022年度出行消费报告》中指出,在诸多出行需求里,上下班通勤已经成为打车的首要需求,并且在诸多城市之中,重庆市的乘客最爱打车上下班。重庆是一个地形崎岖、复杂多变的山城,其地势高低落差大,且存在大量的桥梁、隧道。复杂、狭窄的城市道路,加以人口不断增长、汽车保有量不断增加,造成了重庆市道路交通异常拥堵。

2、得益于大数据时代的蓬勃发展,让我们对于挖掘城市区域间通勤模式有了足够的数据支撑。城市中各种采集设备所收集的大量数据为我们提供了感知城市交通状态和构建“智慧交通”的数据基础。如何通过数据挖掘的手段从这些海量数据中窥视城市区域间通勤模式,是当下解决城市道路交通拥堵问题的重中之重。而城市营运车辆数据作为城市交通大数据中的重要组成部分之一,具有重要的研究意义。通过利用城市营运车辆数据发现城市通勤交通小区对,有利于揭示城市区域间通勤流量转移关系,有助于为城市交通服务的布局和调整提供指导和依据。

技术实现思路

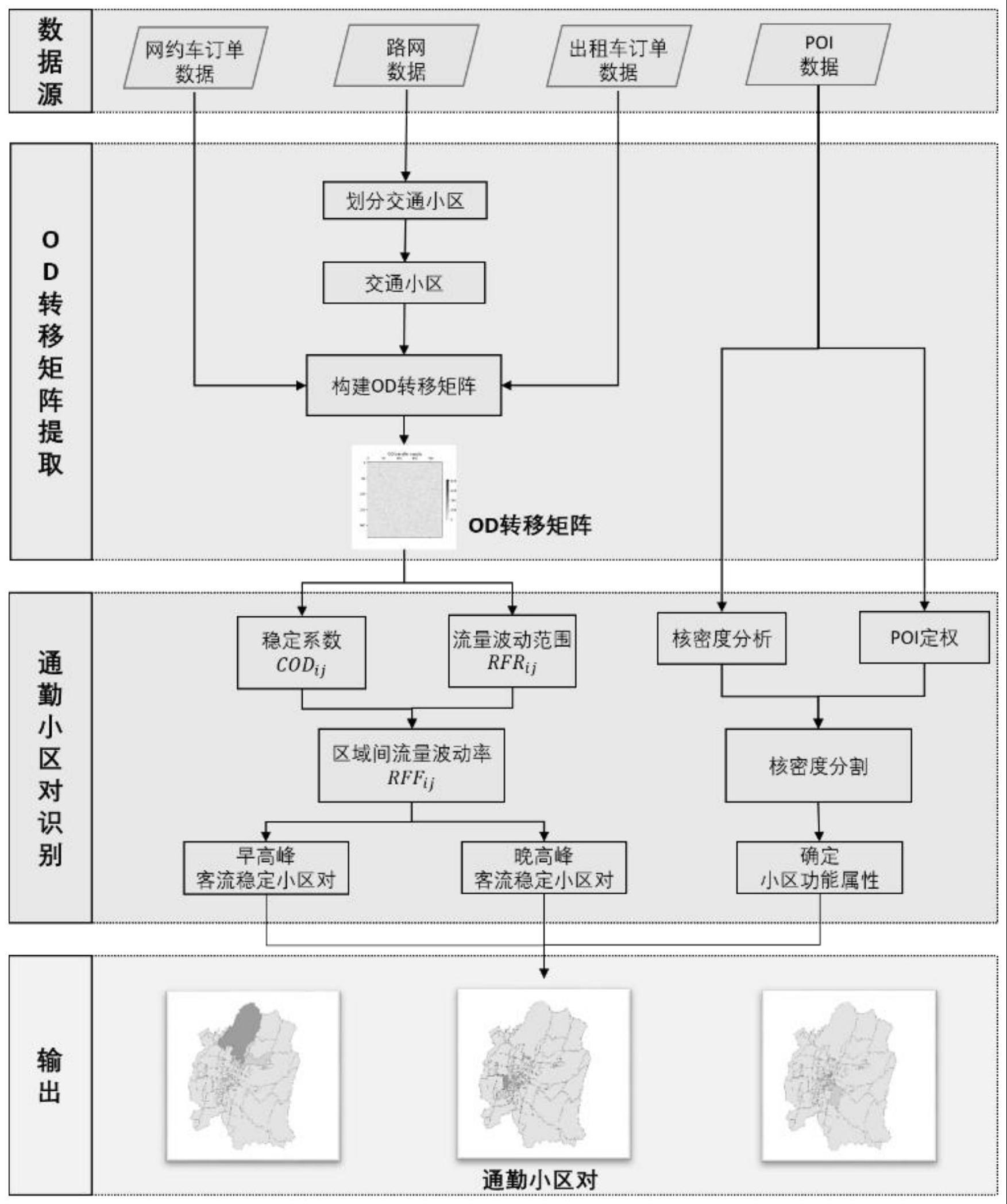

1、有鉴于此,本发明的目的在于提供一种基于区域间功能属性及转移客流的通勤交通小区对发现方法及系统,该方法主要通过划分交通小区、获取od转移矩阵、识别小区功能属性以及发现通勤交通小区对,来实现城市通勤智能管理,有利于揭示城市区域间通勤流量转移关系,有助于为城市交通服务的布局和调整提供指导和依据。

2、为达到上述目的,本发明提供如下技术方案:

3、一种基于区域间功能属性及转移客流的通勤交通小区对发现方法,该方法包括以下步骤:

4、s1、根据城市路网等级进行交通小区划分,构建交通小区网络;

5、s2、结合城市营运车辆数据与gis(geographic information system)技术,将数据中的od点映射到交通小区内部,形成od转移矩阵;

6、s3、利用城市poi数据,结合核密度估计以及poi定权,识别每个交通小区的功能属性;

7、s4、通过城市营运车辆od转移矩阵,计算得到区域间流量波动率,并结合交通小区功能属性,发现具有显著通勤关系的通勤交通小区对。

8、进一步,在步骤s1中,具体包括:

9、步骤s11:获取shp路网数据:通过osm路网开源数据平台,下载空间数据开放格式文件esri shapefile;

10、步骤s12:裁剪研究范围:在arcgis软件中,导入路网文件,并对其进行裁剪以确定研究范围;

11、步骤s13:选择道路级别:选取不同等级的路网划分出的交通小区大小不一,精细度也不同;

12、步骤s14:路网数据转栅格:通过arcgis中的要素转栅格工具,将主干道的路网数据转换成栅格,此过程当中需要设置输出像元的大小,像元的大小会直接影响到划分结果;

13、步骤s15:栅格设置:得到路网栅格之后,需要对栅格进行设置,将道路设置为1,背景设置为0;

14、步骤s16:膨胀和稀释:将上一步设置完成的栅格导出,利用pycharm软件进行膨胀和稀释操作;膨胀的目的是去除地图中一些不必要的细节,避免这些细节形成联通区域。然而,由于膨胀操作可能会导致城市路段扩张,因此需要进行稀释操作以提取出路网的骨干架构,同时保持原始二值图像的拓扑结构不变。

15、步骤s17:生成交通小区:将经过膨胀和稀释之后的栅格图像导入arcgis中,使用栅格转面工具转为shp文件,得到划分之后的交通小区。

16、进一步,在步骤s2中,具体包括:

17、步骤s21:裁剪:因为城市营运车辆数据集中的订单数据不完全在研究范围内,所以需要剔除订单数据中o点或d点在研究范围之外的订单数据;

18、步骤s22:映射:通过裁剪保留下来的点数据o点、d点虽然在研究范围之内,但它们并未与小区建立关联,为了与小区建立关联关系,需要利用arcgis的空间连接功能,将点数据映射到小区内部,并将每个点数据与所在小区进行关联;

19、步骤s23:连接:经过映射后,每个点数据都会添加一个新的属性,即所处小区编号,但这些数据仅为od点数据,需要将其转换回订单数据;为此,需要通过订单编号将od点数据连接起来,从而得到包含o点所在小区、d点所在小区信息的订单数据;

20、步骤s24:形成:利用数据透视表将处理完成之后的订单数据转换成od转移矩阵。

21、进一步,在步骤s3中,具体包括:

22、步骤s31:poi数据预处理:原始poi数据种类繁多,并且存在一些无实际意义的点位,例如停车场入口、atm机等等。此外,还存在部分数据重复。因此,首先需要对数据进行去重,数据去重之后,参考“城市用地分类与规划建设用地标准gbj 137-90”以及“poi的分类标准研究”文件,将去重后的poi数据重新分类;

23、步骤s32:核密度估计:计算交通小区内每一类poi点的核密度估计值,计算公式如下:

24、

25、式中,f(x是指在x位置的核密度估计值;xi是指第i个poi点;h为衰减值,也称为带宽;n是指与x的距离不高于h的poi点数;k是指预先设定的核函数;

26、核密度估计的结果受到核函数和衰减值的影响,其中,核函数对结果的影响相对较小,而衰减值对结果的影响较为显著。因此,在选择衰减值时需要考虑实际情况,选择合适的衰减值。本发明经过多次计算和实验分析后,将衰减值设定为1500米。衰减值h的计算公式如下所示:

27、

28、式中,dm是指平均中心点和所有点的距离中值;n是指样本点的总数;sd是指某个点的平均中心与所有点的标准距离,其计算公式如下:

29、

30、式中,xi和yi是指第i个poi点的坐标;与是指该类poi点的平均中心点坐标;

31、步骤s33:poi定权:由于每个poi点仅是一个地理实体抽象出来的坐标点,而不同类别的poi除了占地面积不同之外,还在公众认知度和城市地标影响力方面具有不同的影响力度。因此,需要对每一类poi点进行分类定权,本发明参考现有资料中对各类poi设置影响力权重和面积权重,并综合得到各类poi的唯一权重值;

32、步骤s34:定量识别:对于每个交通小区,计算其内部各类功能属性poi的加权值,并进行汇总;通过计算交通小区内各类poi的加权值所占比重,来识别各个交通小区的功能属性,挖掘其空间特征,计算公式如下:

33、

34、式中,cij表示第i个交通小区内第j类poi的权重分数,其含义是指第i个交通小区内第j类poi的加权值占该交通小区内所有类别poi加权值总和的比重;nj表示该交通小区内第j类poi的核密度值;wj表示第j类poi的权重;m表示该交通小区内存在的所有poi类别数量;k表示第k类poi;nk表示该交通小区内第k类poi的核密度值;wk表示第k类poi的权重;通过上述公式,可以计算出不同poi类别在各个交通小区中的权重分数,设定当某类poi的权重分数超过50%,则认定该交通小区是单一功能区,其功能属性为该类poi;若没有某类poi的权重分数超过50%,则确定该交通小区是混合功能区,其功能属性为权重分数排名前两位的poi混合。

35、进一步,在步骤s4中,具体包括:

36、步骤s41:发现客流量稳定性小区对:通过计算每个交通小区对之间的离散系数cod以及区域间流量波动范围rfr,从而得到区域间流量波动率rff,如果小区对之间的流量波动率rff小于设置的阈值maxrff,则判定该交通小区对是一个流量稳定性小区对;

37、离散系数cod计算公式如下:

38、

39、式中,codij表示交通小区i与交通小区j之间的离散系数值;passengerflowij表示od转移矩阵中,交通小区i与交通小区j之间的客流量;mean表示均值;standarddeviation表示标准差;

40、区域间流量波动范围rfr计算公式下如下:

41、

42、式中,rfrij表示交通小区i与交通小区j之间的区域间流量波动范围值;passengerflowij表示od转移矩阵中,交通小区i与交通小区j之间的客流量;max表示最大值;min表示最小值;

43、区域间流量波动率rff计算公式如下:

44、

45、式中,rffij表示交通小区i与交通小区j之间的区域间流量波动率值;codij表示交通小区i与交通小区j之间的离散系数值;rfrij表示交通小区i与交通小区j之间的区域间流量波动范围值;

46、步骤s42:发现通勤小区对:通勤小区对是具有通勤特性的客流量稳定性小区对,即通勤小区对的地理空间特征需满足通勤od特性,且通勤小区对之间的流量需在早晚高峰时段保持稳定;具体而言,若一个交通小区对均为早晚高峰时段的客流量稳定性小区对,且各自的空间功能属性满足通勤特性,则判定此小区对为一个通勤小区对。

47、本发明的有益效果在于:

48、本发明技术方案通过划分交通小区、获取od转移矩阵、识别小区功能属性,从而发现通勤交通小区对,通过利用城市营运车辆数据发现城市通勤交通小区对,有利于揭示城市区域间通勤流量转移关系,有助于为城市交通服务的布局和调整提供指导和依据,本发明具有广阔的应用前景。

49、本发明的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本发明的实践中得到教导。本发明的目标和其他优点可以通过下面的说明书来实现和获得。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!