基于多因素的致密气藏河道砂体连通性评价方法

本发明属于地质分析,尤其涉及基于多因素的致密气藏河道连通性评价方法。

背景技术:

1、行业发展中补贴的延续将对国内非常规天然气勘探开发起到很大的刺激作用。由于特殊的地质结构与地理条件,相比较于其他的平原国家,中国的致密气开采更具有发展潜力,尤其是在当前国家经济腾飞的新形势下,致密气的大力勘探与开发对中国工业发展以及社会发展具有重要的推动作用,同时,要深入推进能源革命,加大油气资源勘探开发和增储上产力度。中国致密砂岩气资源量约为112万亿立方米(部分与常规气在资源量上存在着交叉),广泛分布于鄂尔多斯、四川、松辽、渤海湾、柴达木、塔里木及准噶尔等10余个盆地,其中鄂尔多斯和四川盆地最为丰富。据2022年天然气年产量报告分析,四川年产气量452.4亿立方米,年产气量排名全国第二,截止2022年9月30日,川中致密气日产量达到650万方,年累产气达到9亿方,与去年同期相比增长401%。致密气已成为我国天然气增储上产的重要领域,在天然气工业发展中占有非常重要的地位。我国致密气完全动用难度很大,主要原因是关键技术尚需进一步攻关,对于难以动用的储量,高投入产生的高成本与气价不匹配,完全没有经济效益。因此,关键技术的突破能快速实现致密气的高效开采的发展目标,为实现我国增储上产添砖加瓦。

2、砂体连通性是指各成因单元砂体在横向上和纵向上相互接触方式及连通程度,它决定了储层的连续性,是导致储层平面非均质性的主要因素。根据所用资料的不同,砂体连通性的研究方法包括动态分析法和静态分析法。动态分析法主要利用动态资料,比如示踪剂、压力测试及水淹状况分析等,可以直观地通过动态资料分析砂体的连通状况,其连通性评价结果有较高的准确性和可信性;静态分析法主要利用静态资料,包括岩芯、测井及地震资料等,在地下砂体展布刻画的基础上,通过综合分析砂体的沉积类型、发育程度及规模、相变接触关系来判断各类砂体间的连通状况。

3、首先要谈到的是静态的分析法,前人利用“砂体分析”法,从河流的类型、规模、河道的充填程度、砂体接触关系及相变特征入手,分析研究了河流沉积中河道砂与河间砂、不同河道砂体间的连通关系,认为河道砂与被切割的河间砂的连通程度取决于其间的废弃河道泥质充填程度,而废弃河道的发育程度又受河型和具体的沉积部位控制;不同河道砂体间的连通关系则不仅与河型及沉积部位有关,还与砂体发育的期次和相互接触关系有关。同一河道砂体的连通性主要受砂体内部的不连续薄夹层及物性分布规律影响;不同河道砂体之间的连通性与两河道的接触位置有关,由于好的点坝砂发育在河道的凸岸,而废弃河道的发育程度又受河型和具体的沉积部位控制;不同河道砂体间的连通关系则不仅与河型及沉积部位有关,还与砂体发育的期次和相互接触关系有关。同一河道砂体的连通性主要受砂体内部的不连续薄夹层及物性分布规律影响;不同河道砂体之间的连通性与两河道的接触位置有关,由于好的点坝砂发育在河道的凸岸,而废弃河道的泥质充填发育在河道的凹岸,所以两河道以凸岸相接,则连通性好,两河道以凹岸相接,则连通性一般较差,两河道相接位置是“一凸一凹”,则连通性取决于中间泥质充填的保留程度;至于河间砂与河道砂之间的连通状况,不仅取决于河间砂的发育位置,还与他们之间的层位关系有关,处于河道凸岸一侧的河间砂与主河道的连通性优于处于凹岸侧的,河间砂与河道砂层位相互对应时的连通性优于层位不对应的。而动态分析法根据所用动态资料的不同,分析的难易程度及可信程度也不同。一些学者等将油藏近似为一个动态平衡系统,应用系统分析方法,建立了油藏井间动态连通性反演模型。根据该模型可利用注采资料建立各注采井之间连通系数的多元一次方程组,然后通过拟牛顿迭代解方程,得到井与井之间的连通系数,该连通系数可为砂体连通性评价提供理论依据。关于砂体连通性影响因素研究,学者allen基于冲积环境中规则河道的研究,认为砂体连通程度与砂岩密度有较高的相关性,当砂岩密度大于50%时,砂体的连通程度会迅速提高。hovadik and larue指出砂地比对河道砂体连通性的影响作用最大,他们通过对河流相储层砂体连通规模的三维建模研究发现,砂体连通程度与砂地比的关系曲线呈“s”形变化,当砂地比大于35%时,砂体连通程度随着砂地比的升高出现瀑布式陡增,而其他的一些因素,例如宽厚壁、河漫滩的沉积率、连续的泥岩层及河道之间的角度等,只是使该“s”型曲线左右偏移。pranter和sommer以piceance盆地晚白垩世williams fork地层为例,通过野外露头和地质模拟的方法,分析了河道砂体静态连通性的控制因素,认为砂体宽度、砂地比和井距堆砂体的连通程度影响较大,当井距较大时(大于800m),砂地比小于20%时,砂体连通性较差,当砂地比增加时,连通程度逐渐增加,当砂地比增加到30%后。砂体连通性趋于平稳;当井距较小时(小于200m),砂体间的连通程度主要由砂体发育的宽度决定,此时如果河道砂体发育的宽度较大,井距也足够小,砂体间的连通程度将非常高。

4、目前来看,国内外关于井间动态连通性反演模型的研究评价方法较为单一,没有考虑地层砂体连通条件对井间动态连通的影响,缺少结合地层砂体叠置模式的井间动静态一体化对井间连通进行识别的方法。

5、现有技术一的方案

6、基于动静态信息融合的致密气藏河道砂体连通性验证方法,首先确定河道砂体的砂体叠置样式,然后确定河道砂体的垂直构型组合类型,通过确定河道砂体的不同砂体构型的砂泥组合类型来确定了河道砂体的构型单元组合类型,然后确定河道砂体岩相,之后是结合地震属性分析再根据前面的研究基础来根据河道砂体的参数确定河道砂体的砂体连通性。最后通过结合生产井的动态数据验证以及通过静态信息融合开展河道砂体连通性验证,从而高效且准确地评价储层非均质性强弱,为我国致密气藏生产开发提供充分的理论依据。

7、现有技术一的缺点

8、该技术仅对河道砂体连通性进行验证,但并未对河道砂体连通性进行定性或定量的评价。

9、现有技术二的方案

10、基于沉积环境和评价尺度的井间砂体静态连通性评价方法,申请号为cn202111471432.7,其包括:单一砂体输导层进行识别和划分;将地层砂地比、沉积环境、评价尺度、砂体几何学参数作为输导层评价主控因素,以其中某一评价主控因素为对象,采用因素控制阀,分别明确其他三个评价主控因素对疏导层静态连通性的控制作用;建立单一砂体疏导层三维静态连通模型,采用petrel地质建模软件实现建模,并实现定量化输出。

11、该技术主要是根据砂体几何学参数、地层砂地比等作为主控因素,研究井间的河道砂体连通性。

技术实现思路

1、本发明的目的在于解决上述现有技术存在的缺陷,提供基于多因素的致密气藏河道砂体连通性评价方法,综合考虑测井相标志以及岩芯的岩石学特征确定沉积微相,然后根据沉积微相在垂向上的序列分析河道充填样式,判断河道成因类型,最后根据地震响应约束机制等形成一种基于“一种基于地质成因+钻井约束+地震响应”的致密气藏河道砂体连通性评价新技术,为国家增储上产发展提供理论支撑。

2、本发明通过采用地震响应机制法和井间砂体对比法,通过控制变量法对比研究了宽厚比,砂泥比、砂层厚度等参数对砂体连通性的影响,应用fisher线性判定函数,确定了砂体连通性判断的连通系数。在沉积、成岩的研究基础上,按照“储层非均质性-砂体构型-河道连通性”提出了致密气藏河道砂体连通性评价技术。在一定程度上解决地层砂体连通条件对井间连通的影响判断机制,同时也能够快速应用砂体连通系数对致密气藏河道砂体连通性进行评价,同时对多个单井进行分析,在短时间内可以对整个河道的砂体连通性进行分析,达到短时高效的研究目的。

3、本发明采用如下技术方案:

4、基于多因素的致密气藏河道砂体连通性评价方法,包括:

5、(1)沉积微相研究

6、结合单井的测井曲线,分析其测井响应特征以及测井相特征,按照测井相特征中的自然伽马电位、密度、孔隙度以及渗透率等参数将沉积微相分为边滩、河床滞留沉积、废弃河道、天然堤+决口扇和泛滥平原五种类型,基于gr曲线特征分析,边滩的gr曲线整体高幅、呈箱式;河床滞留沉积的gr曲线整体中高幅、呈微齿状;决口扇的gr曲线整体呈低中幅、指状。泛滥平原的gr曲线整体低幅、呈锯齿状且平直。其次基于岩芯,结合其岩芯的颜色特征、沉积构造、粒度对单井点的岩性进行判断,其中颜色是反映沉积环境的最直观特征。位于研究1区的岩性主要以灰色-灰白色中-细砂岩、灰色-灰绿色粉砂岩、红褐色-灰绿色泥岩为主,可见暗色有机质沉积。通过对研究区的岩石的岩性判断,然后结合研究1区的岩石粒度大小以及沉积层序来初步确定沉积微相。粒度大小所绘制出的曲线能够在一定程度上反演岩石组合类型,而沉积层序有利于识别不同的沉积旋回和沉积构造,最后结合沉积构造来开展沉积微相的研究,水动力条件的强弱、沉积速度、水流作用方式都是决定沉积构造类型的重要因素。不同介质条件下,上述三种特征不相同,所形成的沉积构造截然不同。分流河道、水下分流河道沉积多发育小型槽状交错层理、小型楔状交错层理、平行层理、沙纹层理、滑塌构造和冲刷构造;河口坝沉积多发育小型槽状交错层理,波状层理;分流间湾中见揉皱构造、水平层理。这些层理规模相对较小,水动力相对较强,多出现在浅水三角洲沉积内。而研究1区中出现浅水三角洲沉积体系,包括浅水三角洲平原、内前缘沉积,这种沉积体系中主要发育块状层理、大型的交错层理、小型交错层理、平行层理、水平层理等沉积构造,可通过其所形成的沉积构造对沉积微相进行深度研究。

7、(2)河道充填样式

8、基于沉积微相的识别,分析沉积微相在垂向上的组合序列,可以把河道充填样式分为七大类,分别为废弃河道+边滩、边滩+河床滞留、边滩+边滩+边滩、水下分流河道+水下分流河道、水下分流间湾+水下天然堤+水下分流间湾+水下分流河道+水下分流间湾、水下分流河道+河口坝、泛滥平原+天然堤+决口扇+边滩+泛滥平原。

9、(3)河道成因类型及特征

10、基于河道充填样式,分析河道的砂体物性特征和沉积特征将河道成因类型分为五类,包括多期叠加型、深切型、废弃型、无期叠加型和进叠加型。多期叠加型河道沉积类型为边滩沉积加边滩沉积或水下分流河道沉积加水下分流间湾沉积以及水下天然堤沉积;深切型河道沉积类型为边滩沉积加河床滞留沉积;废弃型河道沉积类型为废弃河道沉积加边滩沉积;无期叠加型河道沉积类型为边滩沉积、决口扇沉积、天然堤沉积加泛滥平原沉积或水下分流河道沉积、水下分流间湾沉积加水下天然堤沉积,进叠加型河道沉积类型为水下分流河道沉积加河口坝沉积。从对河道物性特征展开的研究中可以得到,发育边滩+边滩构型单元组合的砂体物性最好;边滩+河床滞留沉积、边滩+废弃河道、水下分流河道+水下分流河道、水下分流河道+河口坝次之;边滩+决口扇+天然堤、水下分流河道+水下天然堤最差。在沉积特征研究方面,边滩、水下分流河道发育块状层理、大型交错层理岩相为主,分别发育均匀韵律和正韵律结构,物性整体较好;河口坝发育反韵律物性次之;天然堤、决口扇等薄层砂体复合韵律发育,物性整体较差。

11、(4)砂体连通类型及特征

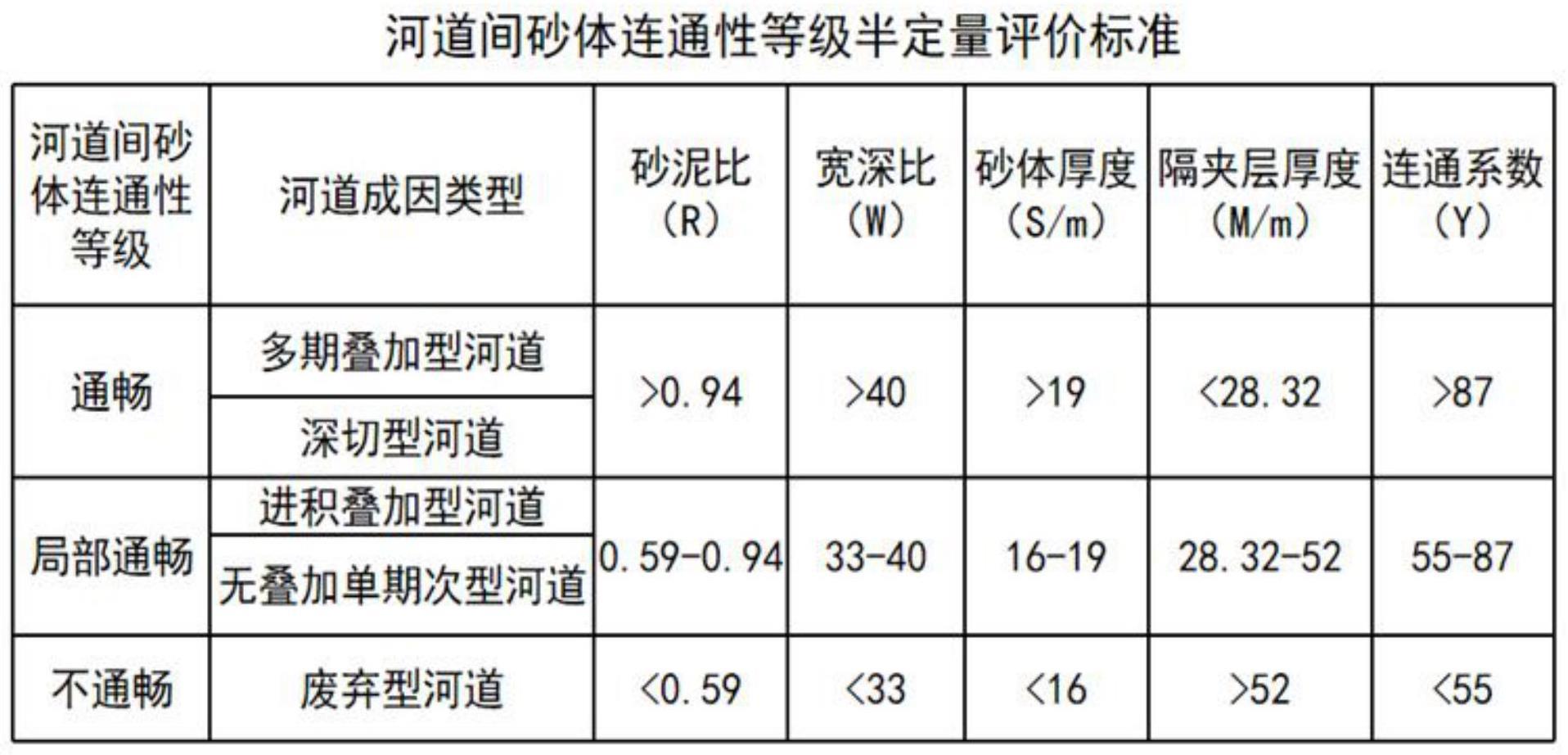

12、通过河道成因类型的分类,将河道砂体连通性分为通畅、局部通畅以及不通畅三类,通畅的河道成因类型包括多期叠加型和深切型,二者的砂泥比大于0.94,宽深比大于40,砂体厚度大于19m,隔夹层厚度小于28.32m,地震振幅均方根值(rms)大于8500,纵横波速比值小于1.65,根据参数分析为通畅性好;局部通畅的河道包括进积叠加型和无叠加单期次型,二者的砂泥比处于0.59-0.94之间,宽深比33-40,砂体厚度16-19m,隔夹层厚度28.32-52m,地震振幅均方根值(rms)为8000-8500,纵横波速比值大于1.65,根据参数分析为局部通畅;不通畅的河道成因类型为废弃型,其砂泥比小于0.59,宽深比小于33,砂体厚度小于16m,隔夹层厚度小于52m。地震振幅均方根值(rms)处于7000-8500,纵横波速比值处于1.6左右,根据参数分析为通畅性差。

13、(5)砂体连通性识别

14、应用岩石学特征、测井相特征等对河道沉积微相类型判断,通过沉积微相在垂向上的组合序列确定河道充填样式,基于七大类河道充填样式将河道成因类型分为五类,基于单井河道类型识别和砂泥比、宽深比等参数应用fisher函数确定多个参数对河道砂体连通性的影响,通过研究发现、砂泥比的比值越大,河道砂体连通性越好;宽厚比的比值越大,河道砂体越通畅;夹层厚度越小,砂体越通畅。根据多个参数的影响,采用fisher线性判别函数确定河道的连通系数,完成单井点河道砂体连通程度评价,再结合地震振幅响应约束,识别地震振幅均方根图(rms)和地震响应约束机制完成各条河道砂体整体连通性识别和评价。

15、本发明的有益效果:

16、本发明与基于动静态信息融合的致密气藏河道砂体连通性验证方法相比,提出了河道砂体的连通性的评价方法,能够实现河道砂体连通性的半定量评价。

17、本发明与基于沉积环境和评价尺度的井间砂体静态连通性评价方法相比,本发明侧重于根据砂泥比、宽深比、砂体厚度等参数,半定量研究整条河道砂体连通性。

18、前人主要基于岩石学特征中的岩芯颜色和沉积构造类型方面来对沉积微相进行研究,在前人研究的基础之上,本发明还结合了测井相特征,更为动态和精确的对沉积微相进行评价。同时,前人主要根据河道成因类型、河道砂体几何参数等对河道连通性完成定性评价,本发明基于各类参数,采用fisher线性判别函数计算河道连通系数,结合地震响应约束机制,分析地震均方根图,首次完成整条河道的半定量评价。

19、本发明基于对河道沉积微相、河道充填样式以及河道成因类型的研究,首次将测井曲线与致密砂岩气结合起来,评价其河道成因类型,确定河道砂体连通性,计算连通系数,首次完成了对河道砂体连通性的半定量评价。首次结合地震反演图的特征对河道砂体连通性评价,同时首次提出用地震响应机制对河道砂体连通性进行评价,完成了从单井到井间最后到整条河道的砂体连通性评价,形成一种基于“地质成因+钻井约束+地震响应”的致密气藏河道砂体连通性评价方法,为我国致密气藏生产开发提供充分的理论依据。

20、本发明通过对井上数据的分析,高效快速完成单井点的河道砂体连通性评价;对实现高效开采单井点致密砂岩气提供理论基础,采用地震约束响应机制,分析地震反演图属性,完成整条河道砂体连通性评价;将地震响应机制应用在油气勘探开发领域,实现了多学科融合交叉发展,同时快速完成河道砂体连通性评价,为高效开发致密砂岩气提供完整的知识理论体系,为早日实现川渝气大庆奠定稳定的理论根基。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!