一种高精密主轴性能测试方法及系统与流程

本发明涉及高精密主轴测试,尤其是涉及一种高精密主轴性能测试方法及系统。

背景技术:

1、在现代制造领域,高精密主轴作为关键的加工设备,在高精度加工和制造过程中发挥着重要作用。高精度主轴的性能评估是确保产品质量和加工精度的关键环节。为了满足越来越严格的制造要求,研究和开发了多种性能测试方法,以评估高精密主轴的静态和动态特性。

2、常规状态下对高精密主轴进行测试的时候,是将高精密主轴放置于测试装置上,并由测试装置测试出高精密主轴的静态测试参数和动态测试参数,虽然能够通过静态测试参数和动态测试参数确定出高精密主轴的性能,但是对于性能存在异常的主轴,无法在高精密主轴上判断出存在异常的位置及异常的特征,对于后续改进高精密主轴的生产工艺等带来了负面影响。

技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种能够确定出高精密主轴的异常出现的位置及异常特征的性能测试方法及系统。

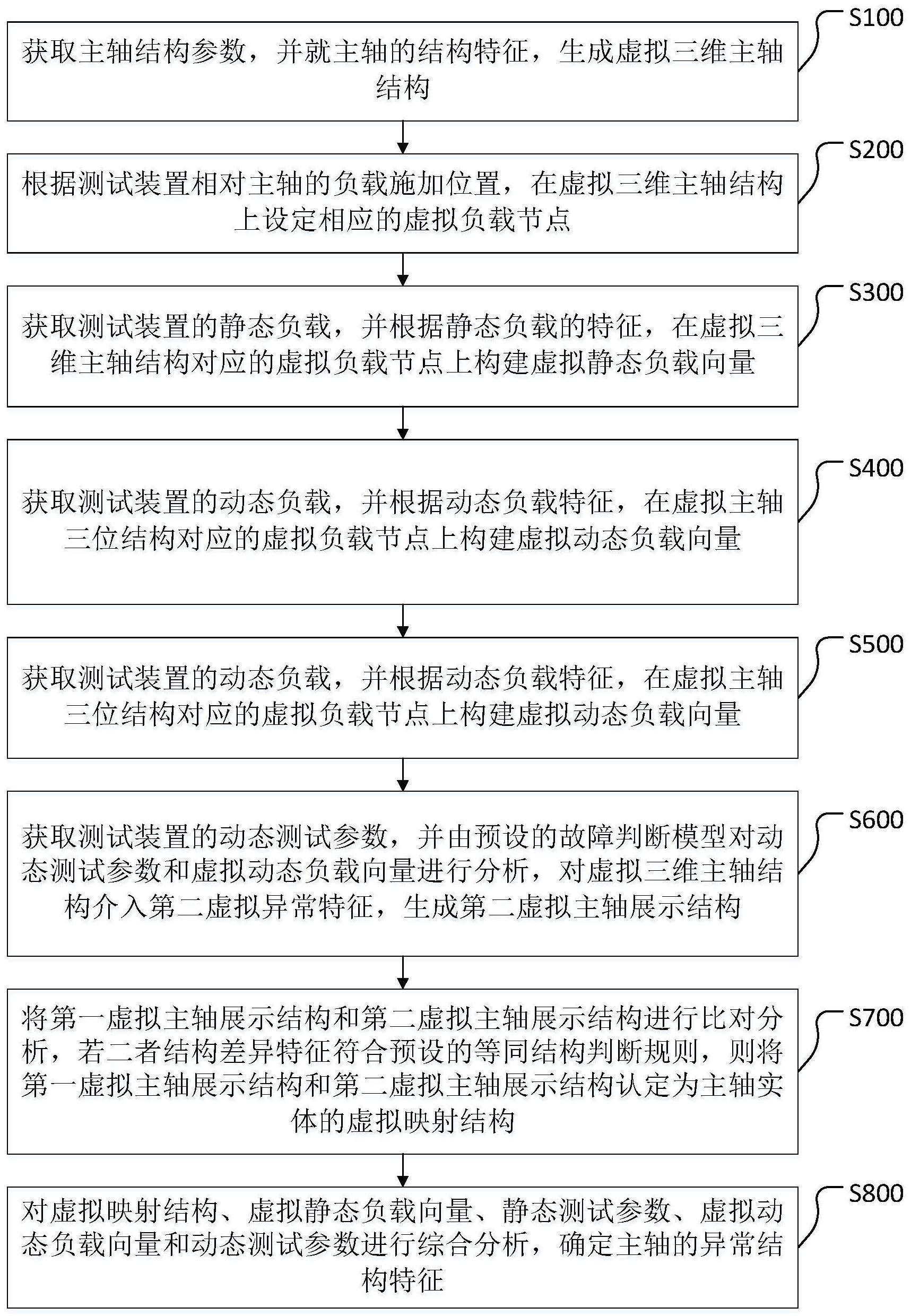

2、本技术公开了一种高精密主轴性能测试方法,包括:

3、获取主轴结构参数,并就主轴的结构特征,生成虚拟三维主轴结构;

4、根据测试装置相对主轴的负载施加位置,在虚拟三维主轴结构上设定相应的虚拟负载节点;

5、获取测试装置的静态负载,并根据静态负载的特征,在虚拟三维主轴结构对应的虚拟负载节点上构建虚拟静态负载向量;

6、获取测试装置的静态测试参数,并由预设的故障判断模型对静态测试参数和虚拟静态负载向量进行分析,对虚拟三维主轴结构介入第一虚拟异常特征,生成第一虚拟主轴展示结构;

7、获取测试装置的动态负载,并根据动态负载特征,在虚拟主轴三位结构对应的虚拟负载节点上构建虚拟动态负载向量;

8、获取测试装置的动态测试参数,并由预设的故障判断模型对动态测试参数和虚拟动态负载向量进行分析,对虚拟三维主轴结构介入第二虚拟异常特征,生成第二虚拟主轴展示结构;

9、将第一虚拟主轴展示结构和第二虚拟主轴展示结构进行比对分析,若二者结构差异特征符合预设的等同结构判断规则,则将第一虚拟主轴展示结构和第二虚拟主轴展示结构认定为主轴实体的虚拟映射结构;

10、对虚拟映射结构、虚拟静态负载向量、静态测试参数、虚拟动态负载向量和动态测试参数进行综合分析,确定主轴的异常结构特征。

11、在本技术的一些实施例中,所述静态测试参数包括:轴承刚度、径向跳动、轴向跳动、同轴度误差、圆度误差、平行度误差和偏心误差;

12、所述动态测试参数包括:振动、回转误差、动态刚度、加速度响应和旋转精度。

13、在本技术的一些实施例中,生成虚拟三维主轴结构的方法包括:

14、对主轴的结构特征进行扫描分析,确定主轴的轮廓结构参数,并基于轮廓结构参数,生成虚拟三维主轴结构;

15、针对虚拟三维主轴结构的边缘设定有若干第一探点,针对虚拟三维主轴结构的其他位置设置有若干第二探点,其中,所述第二探点的设定方式及设定数量根据第一探点的设定方式及设定数量进行确定。

16、在本技术的一些实施例中,确定所述第二探点的设定方式及设定数量的方法包括:

17、针对虚拟三维主轴结构的边缘设定边缘特征区,并基于主轴的受力特征,确定边缘特征区以及与所述边缘特征区相关联的普通特征区;

18、分析边边缘特征区内的第一区域面积、第一探点之间的第一间距和第一探点的第一数量,基于边缘特征区的第一区域面积和第一探点的第一数量,确定普通特征区的第二区域面积,并基于第一间距和第一数量,确定普通特征区的第二探点的第二间距和第二数量;

19、其中,确定普通特征区的第二区域面积的表达式为:

20、

21、其中,m2为第二区域面积,k1,i为第一个区域面积特征的第i个转换系数,k2,i为第二个区域面积特征的第i个转换系数,k3,i为第三个区域面积特征的第i个转换系数,m1为第一区域面积,b1为第一个区域面积特征的调整常数,b2为第二个区域面积特征的调整常数,b3为第三个区域面积特征的调整常数,δ1为第一区域面积阈值,δ2为第二区域面积阈值,δ3为第三区域面积阈值,δ4为第四区域面积阈值,δ5为第五区域面积阈值,δ6为第六区域面积阈值,x1为第一数量,l1,i为第一个数量特征的第i个转换系数,l2,i为第二个数量特征的第i个转换系数,l3,i为第三个数量特征的第i个转换系数,c1为第一个数量特征的调整常数,c2为第二个数量特征的调整常数,c3为第三个数量特征的调整常数,β1为第一数量阈值,β2为第二数量阈值,β3为第三数量阈值,β4为第四数量阈值,β5为第五数量阈值,β6为第六数量阈值;

22、其中,确定普通特征区的第二探点的第二数量的表达式为:

23、

24、其中,x2为普通特征区的第二探点的第二数量,r1为第二探点数量特征转换系数,x1为边缘特征区的第一探点的第一数量,z为第二探点数量特征调整常数。

25、在本技术的一些实施例中,在虚拟三维主轴结构对应的虚拟负载节点构建静态负载向量的方法包括:

26、对静态负载的特征进行分析,确定出静态负载相对虚拟三维主轴结构施加作用的探点,并确定出静态负载的施加方向以及施加强度;

27、将静态负载施加作用的探点的对应位置、施加方向以及施加强度构建生成静态负载向量。

28、在本技术的一些实施例中,在虚拟三维主轴结构对应的虚拟负载节点构建动态负载向量的方法包括:

29、对动态负载的特征进行分析,确定动态负载相对虚拟三维主轴结构施加作用的探点,并以探点相对于虚拟三维主轴结构轴心的距离为半径,以虚拟三维主轴结构的径向方向为半径方向,构建探点环;

30、将动态负载施加作用的探点环的对应位置、施加方向以及施加强度构建生成动态负载向量。

31、在本技术的一些实施例中,对虚拟三维主轴结构介入第一虚拟异常特征,生成第一虚拟主轴展示结构的方法包括:

32、构建故障判断模型:

33、建立主轴测试集,所述主轴测试集包括若干测试主轴标记,每一测试主轴标记均对应有测试主轴,每一测试主轴均引入有特定异常特征;

34、针对主轴测试集中的每一测试主轴标记对应的测试主轴进行动、静态负载测试,并采集静态测试参数和动态测试参数,生成静态测试参数曲线和动态测试参数曲线;

35、对静态测试曲线和动态测试曲线进行分析,确定出静态曲线特征和动态曲线特征,并将静态曲线特征和动态曲线特征与测试主轴进行关联;

36、确定虚拟异常特征:

37、以虚拟静态负载向量或虚拟动态负载向量为第一筛选条件,在主轴测试集中筛选出若干测试主轴标记;

38、以静态测试参数或动态测试参数为第二筛选条件,对筛选出的测试主轴标记做进一步筛选,在主轴测试集中确定出最适配的测试主轴标记;

39、将最适配的测试主轴标记对应的特定异常特征认定为虚拟异常特征。

40、在本技术的一些实施例中,将第一虚拟主轴展示结构和第二虚拟主轴展示结构进行比对分析的方法包括:

41、对相同位置的第一虚拟异常特征和第二虚拟异常特征进行吻合情况分析,并对于吻合情况符合预设要求的第一异常特征数量进行记录,对于吻合情况不符合预设要求的第二异常特征数量进行记录;

42、根据第一异常特征数量和第二异常特征数量,确定第一虚拟主轴展示结构和第二虚拟主轴展示结构的等同程度。

43、在本技术的一些实施例中,计算第一虚拟主轴展示结构和第二虚拟主轴展示结构的等同程度的表达式为:

44、

45、其中,d为第一虚拟主轴展示结构和第二虚拟主轴展示结构的等同程度,φ1为第一异常特征数量,φ2为第二异常特征数量,j1为第一等同调整系数,j2为第二等同调整系数,h1为第一等同调整常数,h2为第二等同调整常数。

46、在本技术的一些实施例中,还公开了一种高精密主轴性能测试系统,包括:

47、第一模块,用于获取主轴结构参数,并就主轴的结构特征,生成虚拟三维主轴结构,根据测试装置相对主轴的负载施加位置,在虚拟三维主轴结构上设定相应的虚拟负载节点;

48、第二模块,用于获取测试装置的静态负载,并根据静态负载的特征,在虚拟三维主轴结构对应的虚拟负载节点上构建虚拟静态负载向量,获取测试装置的静态测试参数,并由预设的故障判断模型对静态测试参数和虚拟静态负载向量进行分析,对虚拟三维主轴结构介入第一虚拟异常特征,生成第一虚拟主轴展示结构,获取测试装置的动态负载,并根据动态负载特征,在虚拟主轴三位结构对应的虚拟负载节点上构建虚拟动态负载向量,获取测试装置的动态测试参数,并由预设的故障判断模型对动态测试参数和虚拟动态负载向量进行分析,对虚拟三维主轴结构介入第二虚拟异常特征,生成第二虚拟主轴展示结构;

49、第三模块,用于将第一虚拟主轴展示结构和第二虚拟主轴展示结构进行比对分析,若二者结构差异特征符合预设的等同结构判断规则,则将第一虚拟主轴展示结构和第二虚拟主轴展示结构认定为主轴实体的虚拟映射结构;

50、第四模块,用于对虚拟映射结构、虚拟静态负载向量、静态测试参数、虚拟动态负载向量和动态测试参数进行综合分析,确定主轴的异常结构特征。

51、本技术还公开了一种高精密主轴性能测试方法及系统,涉及高精密主轴测试领域,包括生成虚拟三维主轴结构,在虚拟三维主轴结构上构建虚拟静态负载向量,在虚拟三维主轴结构上构建虚拟动态负载向量,针对虚拟静态负载向量和静态测试参数,对虚拟三维主轴结构介入第一虚拟异常特征,生成第一虚拟主轴展示结构,针对虚拟动态负载向量和动态测试参数,对虚拟三维主轴结构介入第二虚拟异常特征,生成第二虚拟主轴展示结构,比对第一虚拟主轴展示结构和第二虚拟主轴展示结构,确定出虚拟映射结构,对虚拟映射结构、虚拟静态负载向量、静态测试参数、虚拟动态负载向量和动态测试参数进行综合分析,确定主轴的异常结构特征,实现了对主轴异常特征的确定。

52、下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!