木制材料的碳足迹分配与核算方法及系统与流程

本技术涉及碳足迹核算技术,特别涉及木制材料碳足迹核算技术。

背景技术:

1、建筑业在全球碳排放中占据了显著的份额。其中,建筑材料生产的碳排放尤为突出。

2、近年来,木材因其固碳能力和作为负碳材料的特点,被视为一种可以降低建筑碳排放的材料。使用木材不仅可以减少建筑的碳排放,而且可以减少高碳材料如钢材和混凝土的使用,进一步降低碳排放。因此,木结构建筑得到了广泛的应用并迅速发展。

3、但是,由于现有技术中难以准确地量化木制材料的降碳效果,因此,需要一种更好的木制材料的碳足迹分配与核算方法,以便更准确地评估木材在建筑中的碳存储效果。

技术实现思路

1、本技术的目的在于提供一种考虑时间效应的木制材料的碳足迹分配与核算方法及系统,以解决上述背景技术中提出的问题。

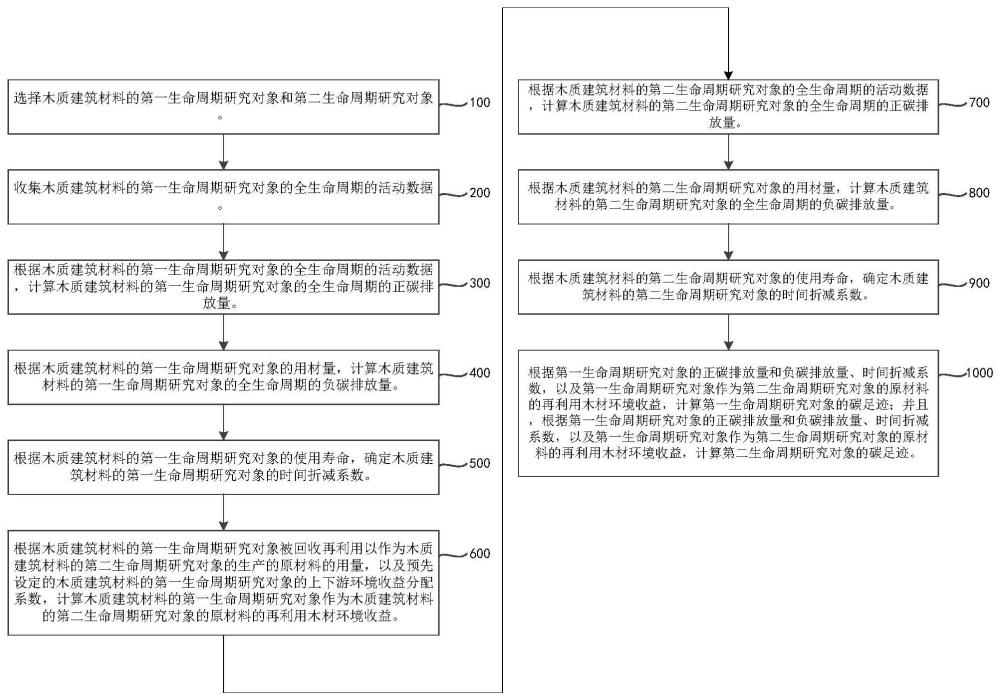

2、本技术公开了一种木制材料的碳足迹分配与核算方法,所述方法包括:

3、选择木质材料的第一生命周期研究对象和第二生命周期研究对象;

4、计算所述第一生命周期研究对象的全生命周期的正碳排放量和碳存储量,以及所述第一生命周期研究对象的碳存储时间折减系数;

5、根据所述第一生命周期研究对象被回收再利用以作为所述第二生命周期研究对象的生产的原材料的用量,以及预先设定的所述第一生命周期研究对象的上下游环境收益分配系数,计算所述第一生命周期研究对象作为所述第二生命周期研究对象的原材料的再利用木材环境收益;

6、计算所述第二生命周期研究对象的全生命周期的正碳排放量和碳存储量,以及所述第二生命周期研究对象的碳存储时间折减系数;

7、根据所述第一生命周期研究对象的全生命周期的正碳排放量和碳存储量、所述第一生命周期研究对象的碳存储时间折减系数,以及所述第一生命周期研究对象作为所述第二生命周期研究对象的原材料的再利用木材环境收益,计算所述第一生命周期研究对象的碳足迹;并且,根据所述第二生命周期研究对象的全生命周期的正碳排放量和碳存储量、所述第二生命周期研究对象的碳存储时间折减系数,以及所述第一生命周期研究对象作为所述第二生命周期研究对象的原材料的再利用木材环境收益,计算所述第二生命周期研究对象的碳足迹。

8、在一个优选例中,所述计算所述第一生命周期研究对象的全生命周期的正碳排放量和负碳排放量,以及所述第一生命周期研究对象的碳存储时间折减系数的步骤中,收集所述第一生命周期研究对象的全生命周期的活动数据,根据所述第一生命周期研究对象的全生命周期的活动数据,计算所述第一生命周期研究对象的全生命周期的正碳排放量;根据所述第一生命周期研究对象的用材量,计算所述第一生命周期研究对象的全生命周期的碳存储量;根据所述第一生命周期研究对象的使用寿命,确定所述第一生命周期研究对象的碳存储时间折减系数。

9、在一个优选例中,所述计算所述第二生命周期研究对象的全生命周期的正碳排放量和碳存储量,以及所述第二生命周期研究对象的碳存储时间折减系数的步骤中,收集所述第二生命周期研究对象的全生命周期的活动数据,根据所述第二生命周期研究对象的全生命周期的活动数据,计算所述第二生命周期研究对象的全生命周期的正碳排放量;根据所述第二生命周期研究对象的用材量,计算所述第二生命周期研究对象的全生命周期的碳存储量;根据所述第二生命周期研究对象的使用寿命,确定所述第二生命周期研究对象的碳存储时间折减系数。

10、在一个优选例中,所述收集所述第一生命周期研究对象的全生命周期的活动数据,包括:

11、收集所述第一生命周期研究对象从原料获取到生产、运输、建设和使用的各个阶段的活动数据,所述活动数据包括材料类型、用量、能源消耗、运输方式和距离以及建筑的使用年限。

12、在一个优选例中,所述根据所述第一生命周期研究对象的全生命周期的活动数据,计算所述第一生命周期研究对象的全生命周期的正碳排放量,包括:

13、根据所述第一生命周期研究对象的生产、运输和使用的各阶段的资源和能源消耗,参照碳核算标准中各类材料的碳排放系数,计算所述第一生命周期研究对象的正碳排放量。

14、在一个优选例中,所述根据所述第一生命周期研究对象的用材量,计算所述第一生命周期研究对象的全生命周期的碳存储量,包括:

15、根据所述第一生命周期研究对象的木材用量,参考木材的碳储量数据,计算所述第一生命周期研究对象的碳存储量。

16、在一个优选例中,所述根据所述第一生命周期研究对象的使用寿命,确定所述第一生命周期研究对象的碳存储时间折减系数,包括:

17、确定所述第一生命周期研究对象在所述使用阶段的使用寿命;

18、将所述使用寿命与100年的比值确定为所述碳存储时间折减系数。

19、在一个优选例中,所述根据所述第二生命周期研究对象的全生命周期的活动数据,计算所述第二生命周期研究对象的全生命周期的正碳排放量,包括:

20、根据所述第二生命周期研究对象在加工、生产、使用和废弃处理的各阶段的资源和能源消耗,参照碳核算标准中各类材料的碳排放系数,计算所述第二生命周期研究对象的正碳排放量。

21、在一个优选例中,所述根据所述第二生命周期研究对象的使用寿命,确定所述第二生命周期研究对象的碳存储时间折减系数,包括:

22、确定所述第二生命周期研究对象在使用阶段的使用寿命;

23、将所述使用寿命与100年的比值确定为所述碳存储时间折减系数。

24、在一个优选例中,所述根据所述第一生命周期研究对象的全生命周期的正碳排放量和碳存储量、所述第一生命周期研究对象的碳存储时间折减系数,以及所述第一生命周期研究对象作为所述第二生命周期研究对象的原材料的再利用木材环境收益,计算所述第一生命周期研究对象的碳足迹中,具体计算方式为:

25、碳足迹=正碳排放量-(碳存储时间折减系数*碳存储量)-再利用木材环境收益。

26、在一个优选例中,所述根据所述第二生命周期研究对象的全生命周期的正碳排放量和碳存储量、所述第二生命周期研究对象的碳存储时间折减系数,以及所述第一生命周期研究对象作为所述第二生命周期研究对象的原材料的再利用木材环境收益,计算所述第二生命周期研究对象的碳足迹中,具体计算方式为:

27、碳足迹=-再利用木材环境收益+正碳排放量-(碳存储时间折减系数*碳存储量)。

28、在一个优选例中,所述第一生命周期研究对象为结构用木材,所述第二生命周期研究对象为家具。

29、在一个优选例中,所述结构用木材为胶合木,所述家具为环保型家具。

30、本技术还公开了一种木制材料的碳足迹分配与核算系统,包括:

31、选择模块,用于选择木质材料的第一生命周期研究对象和第二生命周期研究对象;

32、第一计算模块,用于计算所述第一生命周期研究对象的全生命周期的正碳排放量和碳存储量,以及所述第一生命周期研究对象的碳存储时间折减系数;

33、第二计算模块,用于根据所述第一生命周期研究对象被回收再利用以作为所述第二生命周期研究对象的生产的原材料的用量,以及预先设定的所述第一生命周期研究对象的上下游环境收益分配系数,计算所述第一生命周期研究对象作为所述第二生命周期研究对象的原材料的再利用木材环境收益;

34、第三计算模块,用于计算所述第二生命周期研究对象的全生命周期的正碳排放量和碳存储量,以及所述第二生命周期研究对象的碳存储时间折减系数;

35、第四计算模块,用于根据所述第一生命周期研究对象的全生命周期的正碳排放量和碳存储量、所述第一生命周期研究对象的碳存储时间折减系数,以及所述第一生命周期研究对象作为所述第二生命周期研究对象的原材料的再利用木材环境收益,计算所述第一生命周期研究对象的碳足迹;并且,根据所述第二生命周期研究对象的全生命周期的正碳排放量和碳存储量、所述第二生命周期研究对象的碳存储时间折减系数,以及所述第一生命周期研究对象作为所述第二生命周期研究对象的原材料的再利用木材环境收益,计算所述第二生命周期研究对象的碳足迹。

36、本技术的实施例提供了一种考虑时间效应的木制材料的碳足迹分配与核算方法,旨在更准确地量化木材在建筑中的碳存储效果,其具有以下技术效果:

37、1)更准确的碳存储评估:通过将“负碳”材料的正碳与负碳(碳存储)部分分开处理,本方法避免了传统评估方法中的冲突和不准确性。

38、2)考虑时间效应:引入了碳存储时间折减系数,允许核算方法考虑木材在建筑中的实际存储时间,使得评估更加符合实际情况。

39、3)解决传统方法的逻辑问题:通过碳存储时间折减系数,解决了传统分配方法中“负碳”材料的负碳部分存在的无法准确体现回收材料碳存储(环境收益)因素,回收木材再利用碳排放反而是正值,并且回收率越高,碳排放反而越大”的逻辑问题。进一步的说,由于上述情况导致了现有技术中难以准确地量化木制材料的降碳效果,因此,需要一种更好的木制材料的碳足迹分配与核算方法,以便更准确地评估木材在建筑中的碳存储效果。

40、4)符合材料循环逻辑:本方法不仅考虑了“负碳”材料的时间效应,还符合材料在不同生命周期之间的循环逻辑,为未来的循环经济和绿色建筑提供了可靠的评估工具。

41、总体来说,本发明为木制材料的碳足迹分配与核算提供了一种全新、准确和实用的方法,有助于推动建筑业向更加环保和可持续的方向发展。

42、本技术的说明书中记载了大量的技术特征,分布在各个技术方案中,如果要罗列出本技术所有可能的技术特征的组合(即技术方案)的话,会使得说明书过于冗长。为了避免这个问题,本技术上述

技术实现要素:

中公开的各个技术特征、在下文各个实施方式和例子中公开的各技术特征、以及附图中公开的各个技术特征,都可以自由地互相组合,从而构成各种新的技术方案(这些技术方案均因视为在本说明书中已经记载),除非这种技术特征的组合在技术上是不可行的。例如,在一个例子中公开了特征a+b+c,在另一个例子中公开了特征a+b+d+e,而特征c和d是起到相同作用的等同技术手段,技术上只要择一使用即可,不可能同时采用,特征e技术上可以与特征c相组合,则,a+b+c+d的方案因技术不可行而应当不被视为已经记载,而a+b+c+e的方案应当视为已经被记载。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!