一种土石坝坝基振冲碎石桩处理方法与流程

本发明涉及一种振冲碎石桩的处理方法,具体为一种土石坝坝基振冲碎石桩处理方法,该方法专用于水利工程。

背景技术:

1、一般而言,土石坝是利用坝址附近土石料填筑(碾压或夯实)而成的一类挡水建筑物,因而也被称“当地材料坝”。由于土石坝具有就地取材造价低、对地形地质条件适应性强、施工技术简单及筑坝经验丰富等优点而被广泛应用。根据国际大坝委员会数据,全球目前有水坝800000余座,其中土石坝所占的比例约为83%,而在我国土石坝在水坝所占的比例更是高达95%以上。

2、随着土石坝的广泛应用,相对应的诸多复杂工程问题也随之出现,有些问题已不能再依靠传统经验解决,如地基处理、渗流分析等。与混凝土坝对地基的适应性较高不同,土石坝对地基适应性较差,因此,土石坝对坝基的要求更高。在大坝施工前首先需对坝基进行充分的加固处理,据统计资料显示,土石坝失事事故多是由于坝基问题引起。因此,加强对大坝坝基加固处理研究是维护大坝工程安全的实际需求。

3、振冲碎石桩是采用振冲法施工的一种散体材料桩,是一种常用的地基处理方法。具体而言,在振冲器水平振动和高压水或高压空气的作用下,使松散地基土振密,或在地基土层中成孔后,回填性能稳定的硬质粗颗粒材料,经振密形成增强体和周围地基土形成复合地基的地基处理方法。

4、现有技术中,1)公布号为cn112854144a的专利公开了一种深厚淤泥层上土石坝的构筑结构及其施工方法,该技术方案仅仅是通过实际施工的方式,形成了一种构筑结构,并没有经过仿真模拟,不能对水库的坝基沉降进行预测模拟,不能相对准确地判断在处理碎石桩时对复合地基的影响;2)公布号为cn113047236a的专利公开了一种土石坝基础深厚软土处理方法及土石坝,该处理方法也仅仅是通过实际施工的方法处理了土石坝基础的深厚软土,同样不能分析各种工作状态下坝基振冲碎石桩处理效果,更不能预测预报水库的坝基沉降;3)公布号为cn112195910a的专利公开了一种振冲碎石桩与堆石体加筋的土石坝软基处理结构与施工方法,该施工方法也仅仅是公开了一种实际施工时的处理方法,并未通过模型与实际数据相结合,不能对坝基沉降进行分析和预测,施工的科学性合理性得不到保障。

5、此外,振冲碎石桩施工通常采用振冲法单一工艺,按照造孔、清孔、填料、加密四个阶段逐一进行;其中,造孔、清孔是保证振冲碎石桩顺利实施的关键工序;而填料、加密则是保证振冲碎石桩施工质量的重要工序。对于淤泥、淤泥质土、低液限黏土地基,由于地基土承载力较低,振冲桩造孔阶段经常发生塌孔缩径等问题,为防止孔壁过早坍塌,往往提前进行填料,用碎石进行护壁,确保能够振冲成孔、造孔继续进行,但并没有建立模型分析以及监测数据分析,仅仅是基于传统的方式施工,并且由于振冲的物理过程相对复杂,理论研究、数值模型等尚不能满足工程实践需要。目前实际工程应用中的设计及参数选择等仍然以工程经验和现场实践为依据,振冲碎石桩在不同实际条件下并不能满足实际需求。

技术实现思路

1、本发明的目的就在于为了解决目前实际工程应用中的设计及参数选择等仍然以工程经验和现场实践为依据,振冲技术在不同条件下的适用性仍需进一步讨论和验证的问题而提供一种土石坝坝基振冲碎石桩处理方法。

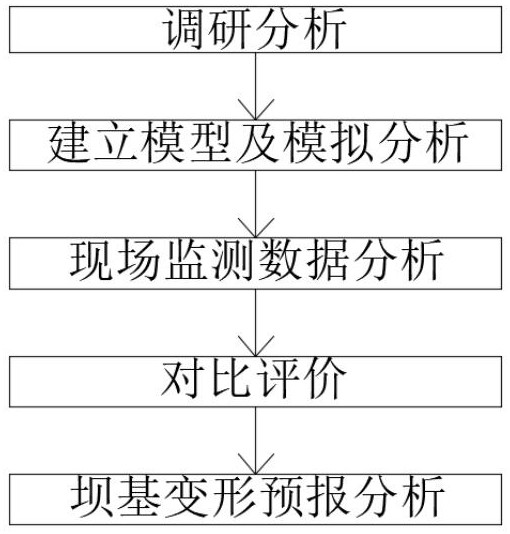

2、本发明通过以下技术方案来实现上述目的:一种土石坝坝基振冲碎石桩处理方法,该处理方法包括以下步骤:

3、步骤一,调研分析,收集坝基的资料,并对资料整理与归纳;

4、步骤二,建立模型及模拟分析,采用数值计算分析软件建立实际工程数值模型,并基于实际工程数值模型进行数值模拟试验,得到数值模拟计算分析结果;

5、步骤三,现场监测数据分析,利用现场监测仪器对坝基进行振冲碎石桩桩体单桩竖向承载力试验和振冲碎石桩桩间土竖向承载力试验以及振冲碎石桩桩体动力触探检测和振冲碎石桩桩间土原位测试,用以监测实际工程变形、应力和渗漏数据,并对现场监测数据进行整编,并根据整编后的现场监测数据分析坝基的变化规律,得到现场监测数据分析结果;

6、步骤四,对比评价,将所述数值模拟计算分析结果和现场监测数据分析结果进行对比,论证振冲碎石桩变更范围的合理性;

7、步骤五,坝基变形预报分析,采用数值模拟实验和现场监测数据,分析各种工作性态下坝基振冲碎石桩处理效果,根据所分析得出的复合地基承载力、变形量及抗剪强度指标,对振冲碎石桩范围进行确定,以确定振冲碎石桩范围变化对地基稳定性的影响,进而预测预报水库运行过程中的坝基沉降;

8、其中,对振冲碎石桩范围进行确定具体包括:

9、1)将所述数值模拟计算分析结果进行划分,将桩体单桩竖向承载力的施加荷载进行分级,并根据模型得出模拟的对应桩顶沉降量,将振冲碎石桩桩间土竖向承载力的施加荷载进行分级,并根据模型得出模拟的对应桩顶沉降量;

10、2)将桩体动力触探检测的桩基区域进行划分,并根据模型得出模拟的对应变形模量;将振冲碎石桩桩间土原位测试的底层进行划分,并根据模型得出模拟的对应抗剪强度、压缩模量以及变形模量;

11、3)对计算结果进行分析比对,以确定振冲碎石桩范围。

12、作为本发明进一步的技术方案:所述资料包括坝基土体类型,并且坝基土体类型划分为:

13、第四系冲洪积堆积层,分布于上坝线老河床底部,厚5~20m;

14、第四系崩积堆积层,分布于老河床两岸及底部,厚5~50m;

15、第四系全新统湖积堆积层ⅰ,分布于上坝线右岸,厚7~25m;

16、第四系全新统湖积堆积层ⅱ,分布于下坝线左岸,厚21~28m;

17、第四系全新统冲洪积堆积层,分布于现代河床,厚5~15m;

18、第四系全新统崩坡堆积层,分布于两岸斜坡及坡脚部位,厚3~20m;

19、第四系全新统残坡积层,分布于左岸斜坡及坡脚部位,厚1.5~13m。

20、作为本发明进一步的技术方案:所述第四系全新统湖积堆积层ⅰ为多层结构,从下至上依次为:湖积堆积第一层、湖积堆积第二层、湖积堆积第三层、湖积堆积第四层和湖积堆积第五层;

21、其中,所述湖积堆积第一层为砂,厚9.5~10.0m;所述湖积堆积第二层为粉土,厚2.0~2.1m;所述湖积堆积第三层为粉质粘土,包括两层,下层厚3.0~20.0m,上层厚2.0~8.71m;所述湖积堆积第四层为粉质粘土夹碎砾石,厚2.2—2.4m;所述湖积堆积第五层为砾石夹粉质粘土,厚4.3~7.5m。

22、作为本发明进一步的技术方案:所述第四系全新统湖积堆积层ⅱ为多层结构,从下至上依次为:湖积堆积层ⅱ第一层、湖积堆积层ⅱ第二层、湖积堆积层ⅱ第三层和湖积堆积层ⅱ第四层;

23、其中,所述湖积堆积层ⅱ第一层为粉质粘土夹碎砾石,厚为1.1~6.0m;所述湖积堆积层ⅱ第二层为粉质粘土,厚13.5~16m;所述湖积堆积层ⅱ第三层为漂卵砾石夹粉质粘土,厚1.8~3.7m;所述湖积堆积层ⅱ第四层为粉土。

24、作为本发明进一步的技术方案:所述第四系全新统冲洪积堆积层为多层结构,从下至上依次为冲洪积堆积层第一层和冲洪积堆积层第二层;其中,所述冲洪积堆积层第一层为砾石夹砂,厚1.5~7m;所述冲洪积堆积层第二层为砂卵砾石,厚5~13m。

25、作为本发明进一步的技术方案:所述振冲碎石桩桩体单桩竖向承载力试验和振冲碎石桩桩间土竖向承载力试验具体包括:

26、步骤s1,采用油压千斤顶和手动油泵加载,并通过标准压力表进行测力,采用百分表观测被测桩的沉降,并且加载荷载分9级施加,第一级施加荷载为最大分级荷载的2倍,以后逐级施加,每施加一级荷载立即测读被测桩的沉降量,沉降量达到规范要求,则继续施加下一级荷载;

27、步骤s2,当出现下列情况之一时,则终止加载:

28、步骤s21,沉降急剧增大或承压板周围的土侧向挤出;

29、步骤s22,承压板的累计沉降量已大于其宽度或直径的6%;

30、步骤s23,当达不到极限荷载,而复合地基和单桩载荷试验最大加载压力已分别大于设计要求压力值的2.0倍和2.5-3.0倍;

31、步骤s24,当满足步骤s21或步骤s22情况之一时,其对应的前一级荷载定为极限荷载;

32、步骤s3,单桩承载力特征值的确定:

33、当压力-沉降曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例界限的2.0倍时,取比例界限;当其值小于对应比例界限的2.0倍时,取极限荷载的一半;

34、步骤s4,结果整理:

35、由载荷试验成果p-s曲线的直线变形段,依据如下公式,计算地基土的变形模量

36、e0=ωpb(1-μ2)/s

37、式中:e0为地基土变形模量;ω为与承压板形状有关的参数,方形板取0.886,圆形板取0.785;p为p-s曲线的直线变形段承压板下的单位面积的压力,对于缓变形曲线,对前4-5点进行直线拟合后取值;s为与p对应的沉降量;b为承压板直径或边长;μ为土地泊松比。

38、作为本发明进一步的技术方案:步骤s1中,加载荷载采用慢速维持荷载法,具体包括:

39、步骤s11,每级荷载施加后按第10、10、10、15、15、30、30分钟测读桩顶沉降量;

40、步骤s12,被测桩沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次;

41、步骤s13,当被测桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载;

42、步骤s14,卸载级数为加载级数的一半,等量进行,每卸一级,间隔半小时,读记回弹量,待卸完全部荷载后间隔三小时读记总回弹量。

43、作为本发明进一步的技术方案:步骤s3中,单桩承载力特征值按相对变形值确定,具体包括:

44、步骤s31,当地基土以黏性土、粉土为主时,可取相对变形s/b或s/d=0.015所对应的压力;当地基土以砂土为主时,可取s/b或s/d=0.01所对应的压力,其中,s为载荷试验承压板的沉降量,b和d分别为承压板宽度和直径,此外,当变形值大于2m时,按2m计算;

45、步骤s32,对有经验的地区,按当地经验确定相对变形值,按相对变形值确定的承载力特征值不大于最大加载压力的一半。

46、作为本发明进一步的技术方案:步骤三中,所述振冲碎石桩桩体动力触探检测和振冲碎石桩桩间土原位测试具体包括:

47、1)采用自动落锤装置进行检测,触探杆最大偏斜度不超过2%,锤击贯入应连续进行,同时防止锤击偏心、探杆倾斜和侧向晃动,保持探杆垂直度,锤击速率每分钟为15-30击;

48、2)每贯入1m,将探杆转动一圈半,当贯入深度超过10m,每贯入20cm转动探杆一次;

49、3)轻型动力触探,当n10>100或贯入15cm且锤击数超过50时,停止试验;重型动力触探,当连续三次n63.5>50时,停止试验或改用超重型动力触探;

50、4)贯入试验孔采用回转钻进,并保持孔内水位高于地下水位,当孔壁不稳定时,用泥浆护壁,钻至试验标高以上15cm处,清除孔底残土后再进行试验;

51、5)采用自动脱钩的自由落锤法进行锤击,减小导向杆与锤间的摩擦力,避免锤击时的偏心和侧向晃动,保持贯入器、探杆、导向杆连接后的垂直度,锤击速率小于30击/分钟;

52、6)贯入器打入土中15cm后,开始记录打入10cm的锤击数,累计贯入30cm的锤击数为标准贯入试验锤击数n,当锤击数已达50击,而贯入深度未达30cm时,记录50击的实际贯入深度,换算成相当于30cm的标准贯入的撞锤击数n,并终止试验,换算公式为:

53、n=30×50/△s

54、式中:△s为50击时的贯入度。

55、作为本发明进一步的技术方案:步骤五中,所述复合地基承载力、变形量及抗剪强度指标的计算,具体包括:

56、1)复合地基承载力特征值,所述复合地基承载力特征值包括:

57、根据单桩载荷试验和桩间土的试验成果按下式计算确定:

58、fspk=mfpk+(1-m)fsk

59、m=d02/de2

60、式中:fspk为复合地基承载力特征值,单位为kpa;fpk为桩体单位截面积承载力特征值,单位为kpa;fsk为桩间土承载力特征值,单位为kpa;m为面积置换率;d0为桩长范围内的平均桩径,单位为m;de为单桩等效影响圆直径,单位为m;其中,等边三角形布桩,de=1.05s;正方形布桩,de=1.13s;矩形布桩,;s、s1、s2分别为桩的间距、纵向间距、横向间距,单位为m;

61、2)复合地基抗剪强度指标,所述复合地基抗剪强度指标按下式计算确定:

62、tgφsp=muptgφp+(1-mup)tgφs

63、csp=(1-mup)cs

64、up=n/1+m(n-1)

65、式中:φsp为复合土体的等效内摩擦角;φp为桩体材料的内摩擦角;φs为桩间土体内摩擦角;csp为复合土体的等效黏聚力,单位为kpa;cs为桩间土黏聚力,单位为kpa;up为应力集中系数;n为桩土应力比,无实测资料时,取2-4,桩间土强度低时取大值、高时取小值;

66、3)复合土体的压缩模量和变形模量,所述复合土体的压缩模量和变形模量按下列方法确定;

67、复合土体的压缩模量

68、esp=[1+m(n-1)]es

69、式中:esp为复合土体的压缩模量,单位为mpa;es为桩间土压缩模量,单位为mpa;

70、复合土体的变形模量,通过单桩和桩间土载荷试验按下式计算确定:

71、eop=mep+(1-m)eo

72、式中:eop为复合土体的变形模量,单位为mpa;ep为桩体的变形模量,单位为mpa;eo为桩间土的变形模量,单位为mpa。

73、本发明的有益效果是:

74、1)通过建立坝基模型对模型进行模拟分析,并采用数值计算分析软件建立了实际工程数值模型,基于这种模型进行数值模拟试验,能够有参考性和对照性的判断振冲碎石桩的加固范围以及具体地施工工艺,从而能够更准确地判断在处理碎石桩时对复合地基的影响(坝基振冲碎石桩范围的依据),提高坝基加固处理的设计和施工的科学性;

75、2)通过现场监测数据(以实际情况获得的监测数据),通过对数据处理得到坝基的变化规律,并基于对该变化规律的分析,得到现场监测数据的分析结果,同时结合数值模拟计算分析结果,分析各种工作性态下坝基振冲碎石桩处理效果,预测预报水库运行过程中的坝基沉降;

76、3)本发明并不是采用单一的数值模拟计算分析结果,而是采用数值模拟计算分析结果和现场监测分析数据分析结果相结合的方式,有参照和对比地论证振冲碎石桩变更范围的合理性,进而为水利工程运行维护提供科学依据;

77、4)振冲碎石桩范围确定是基于数值模拟分析结果的划分,基于同一模型,分别施加桩体单桩竖向承载力和振冲碎石桩桩间土竖向承载力,分别分级,进而能够精确获得不同对应桩顶沉降量,并有相对应的参考值和分级数值;同时采用同一模型是为了基于影响因素或不可控因素的一致性,能够保证关于地基稳定性和振冲碎石桩范围确定的一致性;

78、5)本发明能够为坝基振冲碎石桩处理地基的设计和施工提供了一种更加科学的方式与依据,提升设计和施工方案结合的合理性,有效减少地基的不均匀沉降,保障水利工程效益的发挥。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!