二维码识别装置的制作方法

1.本实用新型属于门禁设备技术领域,特别是涉及一种二维码识别装置。

背景技术:

2.随着社会经济和科学技术的飞速发展,特别是计算机网络的发展,人们对安全技术防范的要求也越来越高。

3.随之而来的,出现了各种新型安保观念的引入,社会各部门、各行业及居民小区纷纷建立起了各自独立的闭路电视监控系统或联网报警系统,在银行、电信、电力等国家重点部门,联网报警网络已基本形成,对预防和制止犯罪、维护社会经济的稳定起到了重要作用,对以上行业传统的方法是传达室工作人员对出入人员进行登记放行,这种方法费时、费力又容易造成差错,且难以实现对出入人员的管理。

4.现有的门禁系统智能化较低,该种门禁系统灵活性差,容易造成拥堵以及存在安全隐患;伴随着智能移动终端的普及,二维码成为当下重要的交互途径,如何通过二维码识别技术实现用户高效、快速通行,成为本领域技术人员亟待解决的技术问题。

技术实现要素:

5.鉴于以上所述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种二维码识别装置的硬件实现结构,可以解决现有技术中,通过工作人员登记放行,存在的费时、费力及容易出现差错的问题。

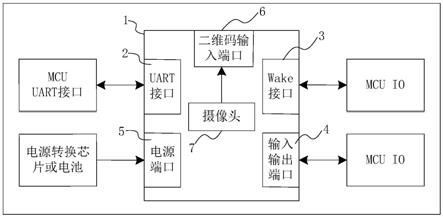

6.为实现上述目的及其他相关目的,本实用新型提供一种二维码识别装置,包括:二维码识别模块和微控制单元;所述二维码识别模块具有一第一串行接口、一wake接口、一二维码输入端口、一输入输出端口及一电源端口;所述第一串行接口与所述微控制单元的第二串行接口连接,以通过透传方式实现所述微控制单元与所述二维码识别模块之间的数据传输;所述wake接口与所述微控制单元的输入输出端连接,用于输出高低电平信号,以实现控制所述微控制单元启动或睡眠;所述二维码输入端口与一摄像头连接,用于接收所述摄像头发送的待识别二维码;所述输入输出端口与所述微控制单元的输入输出端连接,用于输出串口协议数据;所述电源端口与一电源转换芯片或电池连接,用于通过所述电源转换芯片或所述电池为所述二维码识别模块供电;所述二维码识别模块用于将所述待识别二维码通过所述第一串行接口和所述第二串行接口发送至所述微控制单元;所述微控制单元用于对所述待识别二维码进行识别处理;所述微控制单元具有一信号输出端口;所述信号输出端口通过无线通讯方式与一门禁控制系统连接,用于将识别处理的结果输出至所述门禁控制系统。

7.于本实用新型的一实施例中,所述二维码识别装置还包括时钟电路;所述时钟电路与所述微控制单元连接,用于从所述待识别二维码识别成功时开始计时,以达到所述待识别二维码的预设停留时间后,使所述待识别二维码失效。

8.于本实用新型的一实施例中,所述时钟电路包括时钟芯片和晶体振荡器;其中,所

述时钟芯片包括第一引脚、第二引脚、第三引脚、第四引脚、第五引脚、第六引脚、第七引脚及第八引脚;所述晶体振荡器的第二端与所述第一引脚和第一电容的一端分别连接;所述第一电容的另一端与所述晶体振荡器的第三端连接;所述晶体振荡器的第一端与所述第二引脚和第二电容的一端分别连接;所述第二电容的另一端与所述晶体振荡器的第三端和所述第四引脚分别连接;所述晶体振荡器的第三端接地;所述第五引脚和所述微控制单元的时钟信号引脚分别与第一电阻的一端连接;所述第一电阻的另一端与第一电源连接;所述第六引脚和所述微控制单元的数据信号引脚分别与第二电阻的一端连接,所述第二电阻的另一端也与所述第一电源连接;所述第八引脚与极性电解电容的正极、第一二极管的负极、第二二极管的负极分别连接;所述极性电解电容的负极接地;所述第一二极管的正极与第二电源连接。

9.如上所述,本实用新型所述的二维码识别装置,具有以下有益效果:

10.(1)用户通过扫描二维码出入装有门禁系统的场所,提高了人员通过的效率,减少了工作人员登记的麻烦;

11.(2)通过二维码明确了出入人员的身份信息,便于对出入人员进行管理,且提高了用户出入的安全性。

附图说明

12.图1显示为本实用新型的二维码识别装置于一实施例中的工作原理框图。

13.图2显示为本实用新型的时钟电路于一实施例中的电路结构图。

14.标号说明

[0015]1ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

二维码识别模块

[0016]2ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

uart接口

[0017]3ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

wake接口

[0018]4ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

输入输出端口

[0019]5ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

电源端口

[0020]6ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

二维码输入端口

[0021]7ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

摄像头

具体实施方式

[0022]

以下通过特定的具体实例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。

[0023]

须知,本说明书所附图示所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。

[0024]

本实用新型的二维码识别装置用于解决现有技术中,通过工作人员登记放行,存

在的费时、费力及容易出现差错的问题。以下将详细阐述本实用新型的一种二维码识别装置的原理及实施方式,使本领域技术人员不需要创造性劳动即可理解本实用新型的一种二维码识别装置。

[0025]

参阅图1和图2。本实施例提供了二维码识别装置的硬件实现结构,可以使用户通过扫描二维码出入装有门禁系统的场所,提高了人员通过的效率,减少了工作人员登记的麻烦;通过二维码明确了出入人员的身份信息,便于对出入人员进行管理,且提高了用户出入的安全性。

[0026]

如图1所示,于一实施例中,本实用新型的二维码识别装置包括二维码识别模块1和微控制单元mcu。

[0027]

具体地,所述二维码识别模块1具有一第一串行接口、一wake接口3、一二维码输入端口6、一输入输出端口4及一电源端口5;所述第一串行接口与所述微控制单元mcu的第二串行接口连接,以通过透传方式实现所述微控制单元mcu与所述二维码识别模块1之间的数据传输。

[0028]

需要说明的是,透传,即透明传输(pass-through),指的是在通讯中不管传输的业务内容如何,只负责将传输的内容由源地址传输到目的地址,而不对业务数据内容做任何改变。

[0029]

于一实施例中,所述第一串行接口和所述第二串行接口均采用uart接口2。

[0030]

需要说明的是,通用异步收发传输器(universal asynchronous receiver/transmitter),通常称作uart,它将要传输的资料在串行通信与并行通信之间加以转换;作为把并行输入信号转成串行输出信号的芯片,uart通常被集成于其他通讯接口的连接上;具体实物表现为独立的模块化芯片,或作为集成于微处理器中的周边设备,一般是rs-232c规格的,与类似maxim的max232之类的标准信号幅度变换芯片进行搭配,作为连接外部设备的接口。

[0031]

所述wake接口3与所述微控制单元mcu的输入输出端mcu io连接,用于输出高低电平信号,以实现控制所述微控制单元mcu启动或睡眠。

[0032]

具体地,当wake接口3输出低电平信号时,该微控制单元mcu处于睡眠状态;当wake接口3输出高电平的唤醒信号时,便唤醒微控制单元mcu开始启动工作。

[0033]

需要说明的是,通常情况下,微控制单元mcu是处于睡眠状态的,只有在需要工作的时候,才会开始启动工作,以实现降低功耗。

[0034]

所述二维码输入端口6与一摄像头7连接,用于接收所述摄像头7发送的待识别二维码。

[0035]

具体地,在进行二维码识别时,用户靠近该二维码识别装置,并通过移动通讯终端向该二维码识别模块1展示待识别二维码,以使该二维码识别装置的摄像头7采集该待识别二维码,并通过二维码输入端口6发送给该二维码识别装置,实现二维码识别装置对该待识别二维码的识别处理。

[0036]

需要说明的是,所述待识别二维码包括但不限于包括以下信息:用户信息、预设停留时间及二维码有效期;具体地,将用户信息、预设停留时间及二维码有效期等以数字化的形式进行编码,然后用二维码的形式表示出来,表示出的二维码可以是多种语言,也可以是图像数据等等。

[0037]

进一步地,所述用户信息包括以下任意一种或几种组合:用户指纹、用户声音、用户头像及用户签字。

[0038]

需要说明的是,所述预设停留时间是指用户进入一场所之后,在该场所内的停留时间;所述二维码有效期是指用户在获取可以进出一场所的二维码后,需要在有效期内使用,如果超过了有效期,用户将无法再通过该二维码进出该场所。

[0039]

进一步地,移动通讯终端在向二维码识别模块1展示待识别二维码的同时,该二维码识别装置会同时获取该移动通讯终端的时间戳。

[0040]

需要说明的是,移动通讯终端包括并不限于智能手机、平板电脑、pda以及其他具有数据处理功能的终端设备;通常,智能终端是指具有独立的操作系统,可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序,通过此类程序来不断对手持设备的功能进行扩充,并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的这样一类终端设备。

[0041]

所述二维码识别模块1用于将所述待识别二维码通过所述第一串行接口和所述第二串行接口发送至所述微控制单元mcu;所述微控制单元mcu用于对所述待识别二维码进行识别处理。

[0042]

需要说明的是,微控制单元mcu对待识别二维码的识别处理是本技术领域常规的技术手段,具体的识别处理方法不作为限制本实用新型的条件。

[0043]

所述微控制单元mcu具有一信号输出端口。

[0044]

具体地,所述信号输出端口通过无线通讯方式与一门禁控制系统连接,用于将识别处理的结果输出至所述门禁控制系统。

[0045]

需要说明的是,将识别处理的结果通过信号输出端口输出至门禁控制系统,以实现门禁控制系统根据识别处理的结果判断是否打开门禁(识别成功,则打开;识别失败,则保持关闭状态)。

[0046]

所述输入输出端口4与所述微控制单元mcu的输入输出端mcu io连接,用于输出串口协议数据。

[0047]

需要说明的是,该串口协议数据包括但不限于控制指令、信息数据等等。

[0048]

所述电源端口5与一电源转换芯片或电池连接,用于通过所述电源转换芯片或所述电池为所述二维码识别模块1供电。

[0049]

如图2所示,于一实施例中,该二维码识别装置还包括时钟电路;所述时钟电路与所述微控制单元连接。

[0050]

具体地,所述时钟电路包括时钟芯片u17和晶体振荡器y4;其中,所述时钟芯片u17包括第一引脚1、第二引脚2、第三引脚3、第四引脚4、第五引脚5、第六引脚6、第七引脚7及第八引脚8;所述晶体振荡器y4的第二端2与所述时钟芯片u17的第一引脚1和第一电容c52的一端分别连接;所述第一电容c52的另一端与所述晶体振荡器y4的第三端3连接;所述晶体振荡器y4的第一端1与所述时钟芯片u17的第二引脚2和第二电容c53的一端分别连接;所述第二电容c53的另一端与所述晶体振荡器y4的第三端3和所述时钟芯片u17的第四引脚4分别连接;所述晶体振荡器y4的第三端3接地;所述时钟芯片u17的第五引脚5和所述微控制单元mcu的时钟信号引脚(通过时钟线scl连接,用于传输时钟信号)分别与第一电阻r40的一端连接;所述第一电阻r40的另一端与3.3v的第一电源连接;所述时钟芯片u17的第六引脚6和所述微控制单元mcu的数据信号引脚(通过双向数据线sda连接,用于传输数据)分别与第

二电阻r39的一端连接;所述第二电阻r39的另一端也与3.3v的第一电源连接;所述时钟芯片u17的第八引脚8与极性电解电容e8的正极、第一二极管d12的负极、第二二极管d13的负极分别连接;所述极性电解电容e8的负极接地;所述第一二极管d12的正极接3.3v的第二电源。

[0051]

优选地,所述时钟芯片u17采用pcf8563t芯片;所述第一二极管d12和所述第二二极管d13均采用1n4148高速开关二极管。

[0052]

需要说明的是,随着集成电路技术的发展,各种具有走时准确、性能稳定、性价比高、体积小、功耗低的时钟芯片层出不穷,诸如pcf8563t、ds1302、ds12887、sd2058、sd2068等;于本实施例中,基于整个控制系统价廉物美的要求,确定选用philips公司推出的一款带i2c总线,具有极低功耗、4种报警功能和定时功能、内部时钟电路、内部振荡电路、内部低电压检测等的自动计时多功能时钟/日历芯片pcf8563t,这样既可使得外围电路简洁,同时也增加了系统的稳定性和可靠性。

[0053]

需要说明的是,所述时钟电路用于从所述待识别二维码识别成功时开始计时,以达到所述待识别二维码的预设停留时间后,使所述待识别二维码失效。

[0054]

具体地,移动通讯终端在向二维码识别模块1展示待识别二维码的同时,该二维码识别装置同时获取该移动通讯终端的时间戳;利用该时钟电路开始计时,到达所述待识别二维码的预设停留时间后,该待识别二维码失效,用户无法通过该待识别二维码离开。

[0055]

需要说明的是,用户进出一场所,所用的二维码是同一个二维码,一方面,省去了进出需提供两次二维码的麻烦;另一方面,出于安全考虑,一人对应一码,安全性更高。

[0056]

下面通过具体实施例来进一步解释说明本实用新型的二维码识别装置。

[0057]

于一实施例中,将该二维码识别装置应用于访客;具体地,访客进出一场所,首先,该访客在移动通讯终端上获取进出该场所的二维码;然后,该访客在二维码有效期内,通过该二维码识别装置成功识别该二维码后,进入该场所;最后,该访客在二维码的预设停留时间内,再次通过该二维码识别装置成功识别该二维码后,从该场所出来。

[0058]

综上所述,本实用新型的二维码识别装置,用户通过扫描二维码出入装有门禁系统的场所,提高了人员通过的效率,减少了工作人员登记的麻烦;通过二维码明确了出入人员的身份信息,便于对出入人员进行管理,且提高了用户出入的安全性;所以,本实用新型有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。

[0059]

上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效,而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1