变电站人员用人脸识别系统

本发明涉及人脸识别,具体涉及变电站人员用人脸识别系统。

背景技术:

1、在现代变电站的运营管理中,确保站点的安全性和运行效率是至关重要的。传统的安全管理通常依赖于固定的监控系统、手动身份验证和钥匙或密码式的门禁系统。这些方法在处理临时访问人员时存在一定的局限性,例如难以迅速核实身份、控制访问权限、以及实时监控访问者的行为轨迹。随着技术的发展,人脸识别技术作为一种高效、非接触式的身份验证方式,已被广泛应用于多个领域中提高安全性和便捷性。

2、尽管人脸识别技术已经相当成熟,但在变电站等关键基础设施中的特定应用上,仍存在一些特殊需求和挑战。例如,变电站可能需要对临时进入的个人或群体进行特别的访问管理,以确保这些访客只能在有限的时间内访问预先授权的区域,并且能够按照预定路线移动。传统的门禁和监控系统无法满足这种灵活性和实时响应的需求。

3、当前的人脸识别系统多数设计用于常态的出入管理,如员工的日常考勤和身份认证,而非针对临时访问者或群体在复杂场景下的动态访问控制。因此,存在一种需求,即开发一种能够实现高度定制化管理的人脸识别系统,该系统不仅能识别临时访客的身份,还能为他们设定特定的访问权限,并引导他们沿预定路线移动。

4、此外,如何在访客偏离预定路线时及时提供反馈并引导其纠正,而不仅仅是简单的禁止访问或触发报警,也是现有技术亟待解决的问题。这不仅可以提高变电站的安全管理水平,还能增加运营的灵活性和效率。

5、综上,当前变电站的人脸识别和门禁系统面临的主要问题包括如何针对临时访客实现个性化的权限设定、实时动态监控以及当访客偏离预设路线时的智能干预和纠正。解决这些问题的技术将极大地提升变电站的安全性和管理效率。

技术实现思路

1、本发明的目的是克服现有技术的不足,为更好的有效解决上述问题,提供了变电站人员用人脸识别系统。

2、为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案是:

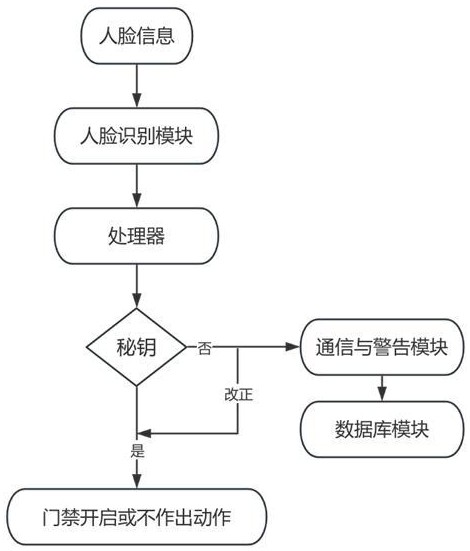

3、变电站人员用人脸识别系统,包括,

4、人脸识别模块和录像组件,取像范围相同;

5、用于分析进入变电站人员行径路径的行为分析模块;

6、用于存储临时和永久信息的数据库模块;

7、用于通知进入变电站人员的通信与警告模块;

8、用于处理人脸识别模块、录像组件、行为分析模块、数据库模块和通信与警告模块信息的处理器;

9、具体步骤包括:

10、步骤a,将人脸识别模块设置于变电站不同区域,并对其进行编号,并将变电站门禁与相应的编号相对应;

11、步骤b,框选缓冲区域,将缓冲区域录入行为分析模块中;

12、步骤c,员工或临时人员的人脸信息录入:员工借助人脸识别模块录入人脸信息存储于数据库模块永久信息区域,临时人员借助人脸识别模块录入人脸信息存储于数据库模块临时信息区域;

13、步骤d,处理器对每个人脸信息与相应编号的人脸识别模块相对应并形成秘钥,员工秘钥存储于数据库模块永久信息区域,临时人员信息存储于临时信息区域;

14、步骤e,员工或临时人员凭借秘钥在变电站内行走,按照规定路线行走时,可开启相应门禁,当未按照规定路线行走进入缓冲区域时,启动行为分析模块分析其行为,判断员工或临时人员是否存在不按规定路线行进问题;

15、步骤f,当判断员工或临时人员为不按规定路线行进时,启动通信与警告模块,对其进行警告,并经过处理器将警告信息存储于数据库模块内,当判断员工或临时人员仅是误入时并及时改正后,不做提示;

16、步骤g,临时人员出变电站后删除数据库模块内信息,包括人脸信息和秘钥,但仍保留该临时人员的警告信息。

17、优选的,所述步骤b中缓冲区域的框选具体步骤为:

18、步骤b1、规定路径绘制:根据变电站实际情况绘制正确路径,并将正确路径和人脸识别模块相匹配;

19、步骤b2、风险区域识别:根据所需设置风险区域,并将风险区域加入正确路径上;

20、步骤b3、缓冲区域设计:正确路径上相邻的人脸识别模块检测和录像组件录像重合区域以中心为圆点,以2-4米为半径的圆则为缓冲区域,且缓冲区域应紧邻风险区域,但不与风险区域重叠。

21、优选的,所述步骤e中行为分析模块分析步骤具体如下,

22、步骤e1,行为模型建立:利用机器学习算法学习和建立正常行为模式,并对异常行为建立识别模型;

23、步骤e2,方向和距离判断:判断员工或临时人员在缓冲区内的走向,并设置预警阈值距离;

24、步骤e3,当识别模型检测到异常行为或者员工或临时人员到达缓冲区阈值距离时,启动通信与警告模块。

25、优选的,所述步骤e2中方向和距离判断具体步骤包括,

26、步骤e2a、确定缓冲区圆心:以每个缓冲区域的几何中心为圆心,并建立圆心坐标;

27、步骤e2b、录像组件捕捉的视频流,通过目标检测算法识别行人的位置,并计算其在每一帧中的坐标;

28、步骤e2c、对于每个检测到的员工或临时人员,计算其位置与缓冲区域圆心之间的距离,具体计算公式如下:

29、;

30、其中 d是距离,(,)是行人的坐标,(,) 是缓冲区域圆心的坐标;

31、步骤e2d、距离变化分析:连续计算员工或临时人员的位置变化,分析其距离圆心的距离随时间的变化情况,记录每个时间点员工或临时人员的位置,并计算其与圆心距离的变化速率;

32、步骤e2e、行为判断:

33、1)、根据距离的变化判断员工或临时人员的行为模式,距离连续减小员工或临时人员向缓冲区域中心移动,距离连续增大员工或临时人员向远离缓冲区域中心移动;

34、2)、设定阈值,判断员工或临时人员的距离变化是否超过此阈值。

35、优选的,所述步骤f通信与警告模块具体步骤包括,

36、步骤f1,警告信号触发:行为分析模块向警告模块发出信号,请求发出警告,警告模块根据行为分析模块发出的信号确定警告类型,包括但不限于视觉、声音或文字类型;

37、步骤f2,行为跟踪与确认:在发出警告之后,行为分析模块仍然跟踪标记为异常的员工或临时人员,以确认其是否纠正了行进方向;

38、步骤f3,警告撤销或升级:若员工或临时人员及时纠正了行进方向回到了规定路径,系统将撤销警告状态,并停止所有警告信号,若员工或临时人员未能纠正方向,警告模块升级警告级别,包括但不限于通知安全人员进行干预。

39、优选的,所述通信与警告模块包括应急灯光、音频信号和自动发送短信或应用推送器。

40、优选的,所述数据库模块包括本地存储器和云存储器。

41、本发明的有益效果是:

42、1、提高安全性,通过使用先进的人脸识别技术,系统能够精确识别进入变电站的人员,有效防止未授权访问,从而显著提高变电站的安全水平。

43、2、动态监控与实时警报:集成的行为分析模块能够实时监控人员行为,对于偏离预定义路径或进入危险区域的行为,系统能够即时发出警告并采取措施,有效预防事故的发生。

44、3、智能数据管理:数据库模块的设计既考虑了临时性信息的即时存储与删除,又保持了永久信息及警告记录的长期保存,这样做既保护了个人隐私,又方便了安全审计和后续分析。

45、4、减少人工干预:自动化的识别和警告机制减少了对人工安全监控的依赖,降低了人力成本,并减少了因人为失误可能导致的安全风险。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!