平面交叉口主次道路优先控制的判断方法

1.本发明属于交通控制技术领域,涉及一种平面交叉口主次道路优先控制的判断方法。

背景技术:

2.交叉口作为城市道路网络的重要节点,其通行效率的提升对城市路网运输能力影响显著。主路优先的两条道路中,通常设定主路的道路等级高,次路的道路等级低,即当主路车辆通过交叉口时,次路车辆必须为主路车辆让行。

3.目前,对主路优先控制交叉口的研究主要集中于通行能力的研究,亦有对主路优先控制交叉口延误和通行能力的影响因素进行研究,但研究前提均是交叉口已经是主路优先控制,并未涉及交叉口主路优先控制方式的判别,虽然王昊等人研究了交通量、交通量双向不平衡系数(流量比)和左转流量比对延误的影响(王昊,王炜,陈峻.非信号控制交叉口通行能力及延误特性[j].华中科技大学学报(自然科学版),2007,35(1):114-117),得到不同交通量、交通量双向不平衡系数(流量比)和左转流量比对于主路优先控制交叉口的适用范围,但此范围的数值比较主观,并未有详细的数学模型支撑,且并未考虑对行程时间和排队长度的影响。

技术实现要素:

[0004]

本发明的目的在于提供一种平面交叉口主次道路优先控制的判断方法,根据主次路车流量比来判断实际平面交叉口主路优先控制设置是否合理,为实际平面交叉口选择主路或次路进行优先控制提供参考。

[0005]

为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

[0006]

本发明提供一种平面交叉口主次道路优先控制的判断方法,包括以下步骤:

[0007]

建立主路优先控制平面交叉口模型,设置平面交叉口交通参数,所述交通参数包括主路车流量、主路车道数、主路车道宽度、次路车流量、次路车道数、次路车道宽度、交叉口小型车所占比例、交叉口大型车所占比例、交叉口车辆左转比例、交叉口车辆直行比例、交叉口车辆右转比例;

[0008]

设置交叉口车流冲突区域的优先权和让行规则;

[0009]

依据主路车流量和次路车流量,计算主次路车流量比和次路评价指标,所述次路评价指标包括次路平均行程时间、次路平均排队长度和次路平均延误时间;

[0010]

将主次路车流量比分别与次路平均行程时间、次路平均排队长度和次路平均延误时间进行二次曲线拟合;

[0011]

根据拟合曲线的拐点,确定该主路优先交叉口的最佳主次路车流量比;

[0012]

根据主次路车流量比,判断是否需要调整主次道路优先控制顺序。

[0013]

在一个技术方案中,所述次路平均行程时间为的计算公式如下:

[0014][0015]

其中:n为车辆数;为第i个车辆经过断面a时的时间;为第i个车辆经过断面b时的时间。

[0016]

在一个技术方案中,所述次路平均排队长度为的计算公式如下:

[0017][0018]

其中:m为仿真时的时间间隔数;lj为第j个仿真时间间隔时排队计数器检测到的排队长度。

[0019]

在一个技术方案中,所述次路平均延误时间为的计算公式如下:

[0020][0021]

其中:n为车辆数;为第i个车辆的实际行程时间;为第i个车辆的理想行程时间,即无其他车辆、无信号控制和无停靠影响的车辆行驶时间。

[0022]

相比现有技术,本发明的有益效果在于:

[0023]

本发明通过仿真计算出次路平均行程时间、次路平均排队长度和次路平均延误时间,并通过将主次路车流量比分别与次路平均行程时间、次路平均排队长度和次路平均延误时间进行二次曲线拟合,根据拟合结果,若主次路车流量比q

主

/q

次

大于2,则说明该交叉口设置为主路优先合理,若主次路车流量比q

主

/q

次

小于2,则需调整为次路优先控制,才能保证主次路通行通畅,故本发明根据主次路车流量比来判断实际平面交叉口主路优先控制设置是否合理,为实际平面交叉口选择主路或次路进行优先控制提供参考。

附图说明

[0024]

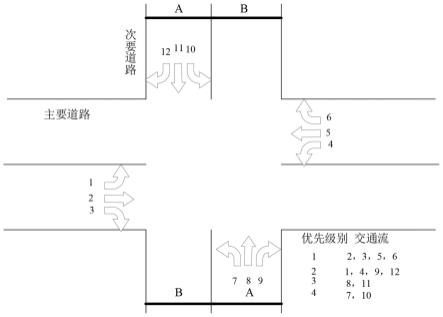

图1为本发明实施例1主路优先控制平面交叉口模型。

[0025]

图2为本发明实施例1主次路车流量比与次路平均行程时间的拟合方程。

[0026]

图3为本发明实施例1主次路车流量比与次路平均排队长度的拟合方程。

[0027]

图4为本发明实施例1主次路车流量比与次路平均延误时间的拟合方程。

具体实施方式

[0028]

以下实施例用于说明本发明,但不用来限定本发明的保护范围。若未特别指明,实施例中所用技术手段为本领域技术人员所熟知的常规手段。下述实施例中的试验方法,如无特别说明,均为常规方法。

[0029]

实施例一

[0030]

本发明采用vissim仿真软件进行平面交叉口路况模拟。

[0031]

如图1所示,本实施例建立的主路优先控制平面交叉口模型为双向两车道平面交叉口。车道宽度为3.5m。单股车流大型车比例为5%,小型车比例为95%。车辆转向比例为直行80%,左转和右转均为10%。交叉口车流冲突区域的优先权和让行规则如表1所示。临界间隙设置为3.0s,确保次路车辆有机会通过交叉口。如图1所示,在次路上断面a点和断面b点设置检测器。仿真时间为1h,时间间隔数为1。

[0032]

表1车流冲突区域的优先权和让行规则

[0033][0034]

假设次路流量q

次

为200veh/h,主路流量q

主

从250-800veh/h依次增加,以10veh/h为间隔,依据下列公式,仿真计算主次路车流量比和次路评价指标。本发明中次路评价指标为次路平均行程时间次路平均排队长度和次路平均延误时间结果如表2所示。

[0035]

次路平均行程时间的计算公式如下:

[0036][0037]

其中:n为车辆数;为第i个车辆经过断面a时的时间;为第i个车辆经过断面b时的时间。

[0038]

次路平均排队长度的计算公式如下:

[0039][0040]

其中:m为仿真时的时间间隔数;lj为第j个仿真时间间隔时排队计数器检测到的排队长度。

[0041]

次路平均延误时间为的计算公式如下:

[0042][0043]

其中:n为车辆数;为第i个车辆的实际行程时间;为第i个车辆的理想行程时间,即无其他车辆、无信号控制和无停靠影响的车辆行驶时间。

[0044]

表2主次路不同流量比与次路评价指标仿真结果

[0045][0046]

为研究主次路车流量比对次路平均行程时间、次路平均排队长度和次路平均延误时间的影响,利用spss软件将主次路车流量比分别与次路平均行程时间、次路平均排队长度和次路平均延误时间进行二次曲线拟合,结果如图2~图4所示。

[0047]

主次路车流量比q

主

/q

次

与次路平均行程时间拟合方程为:y=15.4x

2-60x+73.4(拟合度:0.815),式中:y为次路平均行程时间;x为主次路车流量比。

[0048]

主次路车流量比q

主

/q

次

与次路平均排队长度拟合方程为:y=5.3x

2-22.1x+22(拟合度:0.858),式中:y为次路平均排队长度;x为主次路车流量比。

[0049]

主次路车流量比q

主

/q

次

与次路平均延误时间拟合方程为:y=14.8x

2-57.6x+61(拟合度:0.841),式中:y为次路平均延误;x为主次路车流量比。

[0050]

从图2~4得到三条二次曲线对应的拐点分别为(1.94,15)、(2.08,-1)、(1.95,5),当主次路车流量比q

主

/q

次

约等于2时,此时次路平均行程时间次路平均排队长度以及次路平均延误时间降低到最低值,这时次要道路车辆可以最大限度利用主路车辆提供的时

间间隙。也就是说,在实际道路中,若已经将某一交叉口设置为主路优先交叉口时,可通过模拟将主次路车流量比分别与次路平均行程时间、次路平均排队长度和次路平均延误时间进行拟合,根据拟合结果,若主次路车流量比q

主

/q

次

大于2,则说明该交叉口设置为主路优先合理,若主次路车流量比q

主

/q

次

小于2,则需调整为次路优先控制,才能保证主次路通行通畅,为实际平面交叉口选择主路或次路进行优先控制提供参考。

[0051]

以上所述之实施例,只是本发明的较佳实施例而已,仅仅用以解释本发明,并非限制本发明实施范围,对于本技术领域的技术人员来说,当然可根据本说明书中所公开的技术内容,通过置换或改变的方式轻易做出其它的实施方式,故凡在本发明的原理上所作的变化和改进等,均应包括于本发明申请专利范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1