一种基于物联网的移动式水位监测报警系统的制作方法

本发明涉及移动式水位监测,具体而言,涉及一种基于物联网的移动式水位监测报警系统。

背景技术:

1、伴随着城市化进程的加快,城市土地的利用方式也随着发生改变,致使城市道路路面无法避免的存在不平整的起伏现象,同时,由于一些排水设施的老化和性能不足,导致在降雨时期增加了城市道路的积水现象,在积水较为严重的地带,不仅会出现车辆拥堵现象,同时也给人们的出行安全造成严重的负面影响,鉴于此,需要在降雨时期对城市路面的水位进行科学高效的监测管理预警。

2、当前技术在针对降雨时期时的路面积水状况进行监测的过程中,还存在一些不足之处,具体包括:1、如今针对城市路面积水的监测较多还是采用固定的监测模式,例如通过路面摄像头进行监测,而利用摄像头进行监测不可避免地存在监测死角,由于监测的覆盖范围有限,在监测不全的路面区域,积水还是较为普遍存在的现象,由于人员对于路面状况的了解程度不足,若缺乏及时性和全面性的道路积水监测管控,则会导致交通拥堵现象发生率的提升,不利于促进城市道路交通的协调稳定运行,同时增加了通行车辆的故障发生率,也给路人的出行增加了不便。

3、2、目前针对路面积水的监测较为匮乏对水体质量的关注,由于降雨时期的积水是从多个地方进行汇流而成,因而不可避免地存在漂浮物等杂质,缺乏这一层次的分析,会导致阻碍路面排水系统的正常运行,从而进一步增加路面的积水程度,若不能进行及时的管控处理,可能会对驾驶人员以及行人的人身造成伤害,不仅增加了交通安全风险,还增加了因杂质处理不及时而导致产生的路面维护成本。

4、综上可见,目前针对城市路面的水位监测还存在一些不足,不能更加高效合理的进行路面的积水管理。

技术实现思路

1、为了克服背景技术中的缺点,本发明实施例提供了一种基于物联网的移动式水位监测报警系统,能够有效解决上述背景技术中涉及的问题。

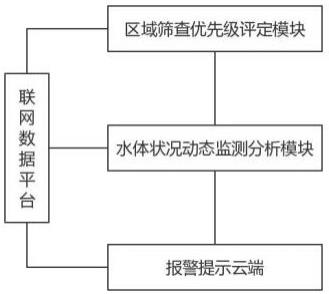

2、本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:一种基于物联网的移动式水位监测报警系统,包括:联网数据平台:用于存储城市信息库,存储监测区域所属水体常规灰度值,并存储各种车流量区间和各种人流量区间对应的道路需求管理价值评定因子。

3、区域筛查优先级评定模块:用于筛分得到各目标监测区域,并进行区域筛查优先级评定,得到各优先级所属各目标监测区域。

4、水体状况动态监测分析模块:用于对各优先级所属各目标监测区域的水体状况进行动态监测,包括水位状况监测单元和水体质量监测单元,据此分析各优先级所属各目标监测区域的水位风险以及水体质量风险评定值,分别记为和,d为各优先级的编号,,m为各目标监测区域的编号,。

5、报警提示云端:用于综合计算各优先级所属各目标监测区域的水体状况需求管理评定值,据此筛分各优先级所属各风险目标监测区域进行报警提示。

6、作为一种优选技术方案,所述城市信息库包括指定城市的市政道路模型、市政道路历史积水数据、地下排水管道数据和市政道路交通数据。

7、所述市政道路历史积水数据包括各市政道路所属各历史积水区域的最大积水覆盖面积和最大积水深度,i为各市政道路的编号,,j为各历史积水区域的编号,。

8、所述地下排水管道数据为地下排水管道平面分布示意图。

9、所述市政道路交通数据包括各市政道路的在各历史运作日对应各时间段的车流量和人流量。

10、作为一种优选技术方案,所述筛分得到各目标监测区域,具体过程包括:根据预定义的单位积水覆盖面积的风险评定因子以及单位积水深度的风险评定因子,进而初步计算各市政道路所属各历史积水区域的水体需求监测指数,,其中e为自然常数,为设定历史积水区域的水体需求监测修正因子。

11、将各市政道路所属各历史积水区域的水体需求监测指数与预设水体需求监测指数阈值进行比对,当某市政道路所属某历史积水区域的水体需求监测指数高于水体需求监测指数阈值,则从指定城市的市政道路模型定位至该市政道路所属该历史积水区域的中心点,标定为监测基准点,进而统计各监测基准点,据此划分得到各预估一类监测区域。

12、基于指定城市的地下排水管道平面示意图,从中筛分各排水管道分支汇流节点,进而在指定城市的市政道路模型中定位至各排水管道分支汇流节点所在地表平面位置点,据此划分得到各预估二类监测区域。

13、将各预估一类监测区域和各预估二类监测区域联合标定为各目标监测区域。

14、作为一种优选技术方案,所述水位状况监测单元用于对各优先级所属各目标监测区域的水位状况进行动态监测,具体过程为:对各优先级所属各目标监测区域进行扫描,得到各优先级所属各目标监测区域的实景图像,从中定位至水体所在区域,并勾勒水体的外边缘轮廓,进而提取并统计各优先级所属各目标监测区域的水体外边缘轮廓覆盖面积,同时提取各优先级所属各目标监测区域的水体最长延展线的长度。

15、依据各优先级所属各目标监测区域的实景图像,构建各优先级所属各目标监测区域的实景模型,并将各优先级所属各目标监测区域以设定数量进行随机采样点布设,得到各优先级所属各目标监测区域的各采样点,据此提取各优先级所属各目标监测区域的各采样点对应的水体平面高度,g为各采样点对应的编号,。

16、依据预定义的各优先级所属目标监测区域对应水体外边缘轮廓预警覆盖面积、水体延展线预警长度以及水体平面预警高度,并依次标定为、和,进而综合计算各优先级所属各目标监测区域的水位风险评定值。

17、作为一种优选技术方案,所述各优先级所属各目标监测区域的水位风险评定值的具体表达式为:,其中、和分别为设定的水体外边缘轮廓覆盖面积、水体延展线长度以及水体平面高度对应的水位风险评定影响权值,为设定的水位风险评定修正因子,z为采样点数目。

18、作为一种优选技术方案,所述水体质量监测单元用于对各优先级所属各目标监测区域的水体质量进行动态监测,具体过程为:依据各优先级所属各目标监测区域的实景图像,从中识别定位至水面的各漂浮物所在区域,进而勾勒并提取各漂浮物的覆盖面积,进而统计各优先级所属各目标监测区域的各漂浮物的覆盖面积,记为,p为各漂浮物的编号,。

19、将各优先级所属各目标监测区域的实景图像进行灰度图像处理,得到各优先级所属各目标监测区域的灰度图像,并定位至水体所在区域,进而以系统性样点布设方式进行检测点布设,得到并提取各优先级所属各目标监测区域的各水体检测点对应的灰度值,b为各水体检测点的编号,。

20、提取联网数据平台中存储的监测区域所属水体常规灰度值,进而计算各优先级所属各目标监测区域的水体质量风险评定值。

21、作为一种优选技术方案,所述各优先级所属各目标监测区域的水体质量风险评定值的具体表达式为:,其中和分别为设定的漂浮物单位覆盖面积以及水体单位偏差灰度值对应的风险评定因子,和分别为设定的漂浮物覆盖面积和水体灰度对应的水体质量风险评定影响权重因子,为预设的水体质量风险评定修正值。

22、作为一种优选技术方案,所述综合计算各优先级所属各目标监测区域的水体状况需求管理评定值,具体的计算过程为:根据指定城市的各市政道路的在各历史运作日对应各时间段的车流量和人流量,通过均值处理得到指定城市的各市政道路在各时间段的历史平均车流量和历史平均人流量。

23、依据当前监测时间点,并对指定城市的气象信息进行监测,得到指定城市的降雨预估终止时间点,进而筛分当前监测时间点与指定城市的降雨预估终止时间点之间相隔的各时间段,标记为各预估关联时间段。

24、提取各优先级所属各目标监测区域所在市政道路,进而提取各优先级所属各目标监测区域所在市政道路在各预估关联时间段的历史平均车流量和历史平均人流量,标定为各优先级所属各目标监测区域所在市政道路在各预估关联时间段的预计参考车流量和预计参考人流量。

25、根据联网数据平台中存储的各种车流量区间和各种人流量区间对应的道路需求管理价值评定因子,筛分得到各优先级所属各目标监测区域所在市政道路在各预估关联时间段的预计参考车流量和预计参考人流量对应的道路需求管理价值评定因子,分别记为和,为各预估关联时间段的编号,。

26、初步计算各优先级所属各目标监测区域的水体状况需求管理价值影响系数,记为。

27、综合计算各优先级所属各目标监测区域的水体状况需求管理评定值,,其中、和分别为设定的水体状况需求管理价值影响系数、水位风险评定值以及水体质量风险评定值对应的水体状况需求管理权重占比因数。

28、作为一种优选技术方案,所述各优先级所属各目标监测区域的水体状况需求管理价值影响系数的表达式为:,其中y为预估关联时间段的数目,和分别为设定的车流量和人流量对应的水体状况需求管理价值影响修正因子。

29、相对于现有技术,本发明的实施例至少具有如下优点或有益效果:1、本发明通过提供一种基于物联网的移动式水位监测报警系统,能够在降雨时期对指定城市的目标水位监测区域进行动态的监测报警,相对于现有的城市路面积水所采用的固定监测模式,本发明更加具有动态性和全面性,减少了路面的监测死角,有效提高了水位监测的覆盖范围。

30、2、本发明通过筛分各优先级所属各风险目标监测区域进行报警提示,为相关管理人员采取管控措施提供了有力的支撑依据,能够对需求管理的区域进行及时性和全面性的道路积水管控,避免导致交通拥堵现象发生率的提升,进而有利于促进城市道路交通的协调稳定运行,同时减少了通行车辆的故障发生率,也给路人的出行便利提供了保障。

31、3、本发明通过计算各优先级所属各目标监测区域的水体质量风险评定值,提高了对路面积水的水体质量的关注度,考虑到降雨时期的积水汇流特性,因而不可避免地存在漂浮物等杂质,通过针对这一层次的分析,为后续进行管控报警提示提供了更加丰富的支撑基础,进而能够有效保障路面排水系统的正常运行,避免进一步增加路面的积水程度,同时能够为采取及时有效的管控处理措施提供依据,避免因管控不到位和不及时而给驾驶人员以及行人的人身造成伤害,不仅降低了交通安全风险,还极大减少了因杂质处理不及时而导致产生的路面维护成本。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!