车辆排班方法和系统与流程

本说明书涉及数据处理领域,尤其涉及一种车辆排班方法和系统。

背景技术:

1、公共交通是城市中人们出行的一种重要交通方式。公共交通的合理车辆排班能够保证在不同的时间段内,车辆服务的频率和数量满足乘客的需求,从而提高运输效率、减少交通拥堵、提升乘客满意度和保障安全稳定。

2、目前,多采用排班员手动创建时刻表和排班计划的方式来进行排班。然而,这种排班方式耗时耗力,并且由于排班员需要根据不同时间段(比如,周内和周末、不同月份一般期望基于客流规律采用不同的发车计划)对时刻表和排班计划进行周期性调整,因此,对于车辆排班的排班效率提出了更高的要求。综上,需要提供一种新的车辆排班方法和系统,能够提升排班效率。

3、背景技术部分的内容仅仅是发明人个人所知晓的信息,并不代表上述信息在本公开申请日之前已经进入公共领域,也不代表其可以成为本公开的现有技术。

技术实现思路

1、本说明书提供一种车辆排班效率更高的车辆排班方法和系统。

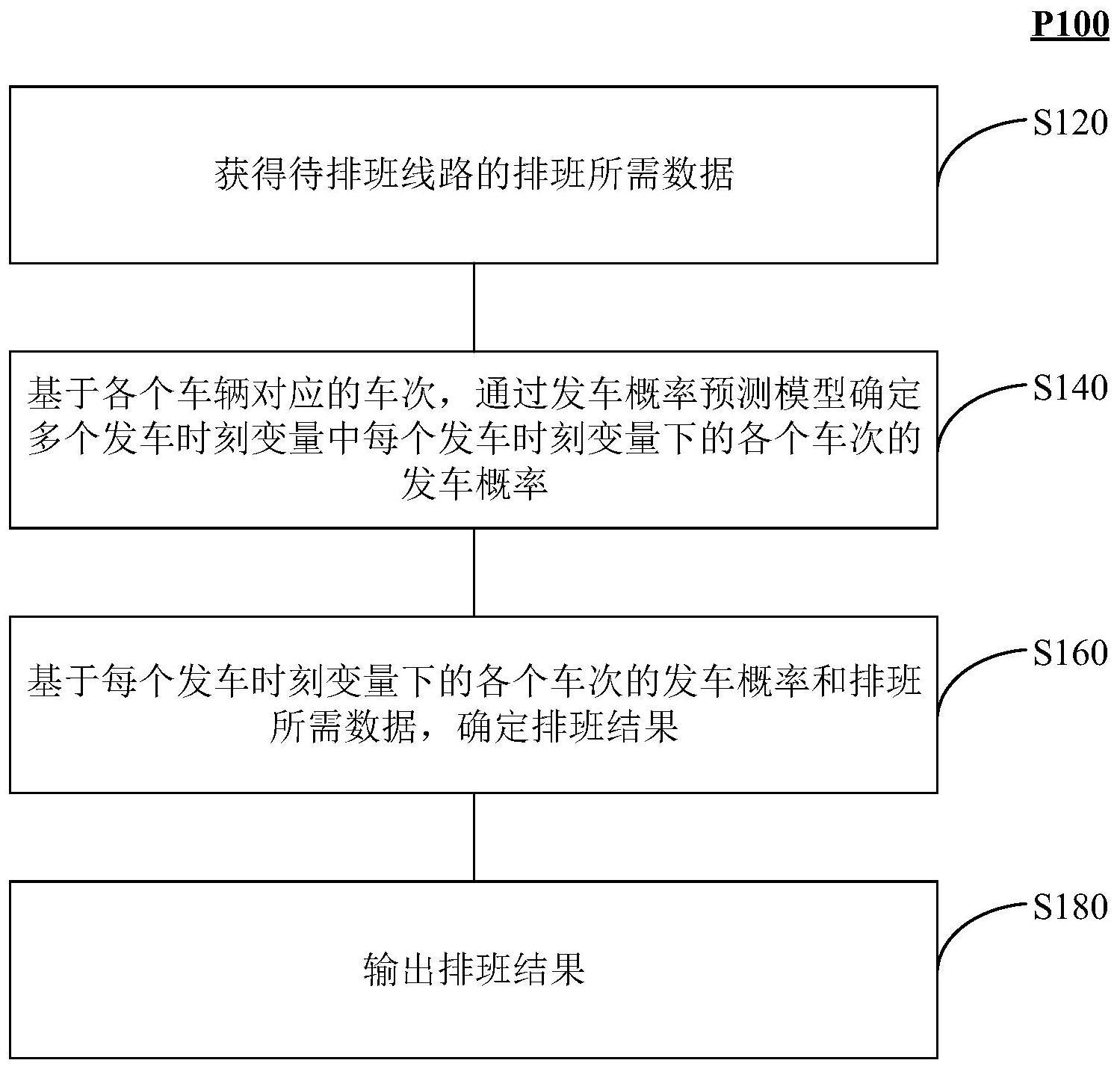

2、第一方面,本说明书提供一种车辆排班方法,包括:获得待排班线路的排班所需数据,所述待排班线路对应多个车辆,每个所述车辆对应至少一个车次;基于各个所述车辆对应的车次,通过发车概率预测模型确定多个发车时刻变量中每个发车时刻变量下的各个车次的发车概率;所述发车概率预测模型为预先训练的机器学习模型;基于每个发车时刻变量下的各个车次的发车概率和所述排班所需数据,确定排班结果,所述排班结果包括多个发车时刻以及所述车次与所述发车时刻之间的对应关系;以及输出所述排班结果。

3、在一些实施例中,所述基于各个所述车辆对应的车次,通过发车概率预测模型确定多个发车时刻变量中每个发车时刻变量下的各个车次的发车概率,包括:基于各个所述车辆对应的车次,以及各个所述车辆对应的车次之间的关联关系生成图结构数据;以及将所述图结构数据输入所述发车概率预测模型,确定多个发车时刻变量中每个发车时刻变量下的各个车次的发车概率。

4、在一些实施例中,所述基于各个所述车辆对应的车次,以及各个所述车辆对应的车次之间的关联关系生成图结构数据,包括:以各个所述车辆中对应的车次中每个车次为节点,并基于各个所述车辆对应的车次之间的关联关系将所述节点进行连接,得到所述图结构数据,所述节点采用特征属性数据进行表示;其中,所述图结构数据包括多行节点,每行节点对应所述多个车辆中的一个车辆的车次。

5、在一些实施例中,各个所述车辆对应的车次之间的关联关系包括相同班型中发车时刻变量之间的关联关系,以及不同班型中首班发车时刻变量和末班发车时刻变量之间的关联关系。

6、在一些实施例中,所述相同班型是指营运条件相同的车辆,所述不同班型是指营运条件不同的车辆。

7、在一些实施例中,所述发车概率模型为预设图神经网络,所述将所述图结构数据输入所述发车概率预测模型,确定多个发车时刻变量中每个发车时刻变量下的各个车次的发车概率,包括:采用所述预设图神经网络对所述图结构数据进行至少一次特征提取,得到目标图结构数据;以及基于所述目标图结构数据预测各个发车时刻变量的候选发车顺序的概率分布结果。

8、在一些实施例中,所述发车概率预测模型的训练数据包括多个排班计划及每个排班计划对应的真实发车顺序,训练目标包括约束发车概率预测模型输出的预测发车顺序与真实发车顺序之间的差异小于预设差异。

9、在一些实施例中,所述图结构数据中每个节点对应有特征属性数据,所述特征属性数据包括如下至少一项:每个节点对应的车辆的车次数量;每个节点对应的车次的最大工作时长;每个节点对应的车次的最小累积单程时长和最大累积单程时长;发车方向;每个节点对应的车辆的车次编号;每个节点对应的发车时刻变量的取值范围;每个节点对应的发车顺序;发车间隔的取值范围。

10、在一些实施例中,所述待排班线路对应有上行方向和下行方向,以及所述多个车次包括上行车次和下行车次,每个车辆对应的多个车次中所述上行车次和所述下行车次交替出现。

11、在一些实施例中,所述基于每个发车时刻变量下的各个车次的发车概率和所述排班所需数据,确定排班结果,包括:基于每个发车时刻变量下的各个车次的发车概率,确定多个发车时刻变量中每个发车时刻变量下发车概率小于预设概率阈值的目标车次;以及基于所述目标车次和所述排班所需数据,对所述多个发车时刻变量对应的多个发车时刻与所述对应关系进行联合求解,得到所述排班结果。

12、在一些实施例中,所述基于所述目标车次和所述排班所需数据,对所述多个发车时刻变量对应的多个发车时刻与所述对应关系进行联合求解,得到所述排班结果,包括:基于所述目标车次,确定待求解的排序矩阵中与所述目标车次对应位置的元素取值为预设值,得到待求解的目标排序矩阵,所述排序矩阵用于约束所述联合求解时所述多个车次中上行车次的发车时刻和下行车次的发车时刻分别为有序序列;以及采用预设排班模型基于所述目标排序矩阵和所述排班所需数据,对所述多个发车时刻变量对应的多个发车时刻与所述对应关系进行联合求解,得到排班结果。

13、在一些实施例中,所述采用预设排班模型基于所述目标排序矩阵和所述排班所需数据,对所述多个发车时刻变量对应的多个发车时刻与所述对应关系进行联合求解,得到排班结果,包括:基于所述目标排序矩阵和所述多个车次中所述上行车次的发车时刻及所述下行车次的发车时刻,确定目标函数,所述目标函数以所述多个车辆对应的各个车次的发车时刻作为未知量;基于所述排班所需数据生成所述目标函数的排班约束条件;以及基于所述排班所需数据和所述排班约束条件对所述目标函数进行所述多个发车时刻变量对应的多个发车时刻与所述对应关系的联合求解,得到所述排班结果。

14、在一些实施例中,所述基于所述目标排序矩阵和所述多个车次中所述上行车次的发车时刻及所述下行车次的发车时刻,确定目标函数,包括:基于所述目标排序矩阵和所述多个车次中所述上行车次的发车时刻的乘积,得到上行发车时刻向量,并基于所述上行发车时刻向量确定上行发车间隔向量;基于所述目标排序矩阵和所述多个车次中所述下行车次的发车时刻的乘积,得到下行发车时刻向量,并基于所述下行发车时刻向量确定下行发车间隔向量;以及基于所述上行发车间隔向量和所述下行发车间隔向量,确定所述目标函数。

15、在一些实施例中,所述目标函数以最大化所述排班结果对应的发车间隔的平滑度为排班目标。

16、在一些实施例中,所述基于所述排班所需数据和所述排班约束条件对所述目标函数进行所述多个发车时刻变量对应的多个发车时刻与所述对应关系的联合求解,得到所述排班结果,包括:在所述排班约束条件下,采用整数规划算法对所述目标函数进行所述多个发车时刻变量对应的多个发车时刻与所述对应关系进行联合求解,得到所述排班结果。

17、在一些实施例中,所述排班约束条件包括下述中的至少一项:所述上行车次的发车时刻不早于所述上行首班发车时刻,且不晚于所述上行末班发车时刻;所述下行车次的发车时刻不早于所述下行首班发车时刻,且不晚于所述下行末班发车时刻;相邻两个车次之间的发车间隔不超过所述最大发车间隔;每个车辆的第j+1个车次的发车时刻不早于第j个车次的到达时刻,j为正整数;每个车辆的总工作时长不超过所述单日最大工作时长;在所述高峰时段内的相邻两个车次之间的发车间隔不超过所述高峰时段内的发车间隔上限;每个车辆的午休时段位于所述午休时间范围内,且所述午休时段位于相邻两个车次之间;以及每个车辆的晚餐时段位于所述晚餐时间范围内,且所述晚餐时段位于相邻两个车次之间。

18、在一些实施例中,所述排班所需数据包括下述中的至少一项:所述多个车辆中从上行始发的车辆数和从下行始发的车辆数;所述待排班线路对应的上行首班发车时刻、上行末班发车时刻、下行首班发车时刻、下行末班发车时刻;所述待排班线路对应的最大发车间隔;所述待排班线路对应的单程时长;所述待排班线路对应的高峰时段、以及所述高峰时段内的发车间隔上限;所述多个车辆中每个车辆对应的目标车次数量和单日最大工作时长;午休时间范围和午休时长;以及晚餐时间范围和晚餐时长。

19、第二方面,本说明书还提供一种车辆排班系统,包括:至少一个存储介质,存储有至少一个指令集,用于进行车辆排班;以及至少一个处理器,同所述至少一个存储介质通信连接,其中,当所述车辆排班系统运行时,所述至少一个处理器读取所述至少一个指令集,并且根据所述至少一个指令集的指示执行本说明书第一方面所述的车辆排班方法。

20、由以上技术方案可知,本说明书提供的车辆排班方法和系统,该方案在获得待排班线路的排班所需数据之后,基于参与待排班线路的排班过程的多个车辆对应的车次,通过预先训练的发车概率模型对发车时刻表中多个发车时刻变量中每个发车时刻变量下的各个车次的发车概率进行预测,并基于预测结果和排班所需数据进行车辆排班,以对多个发车时刻以及所述车次与所述发车时刻之间的对应关系进行求解,获得排班结果。该方案中,由于预测的多个发车时刻变量中每个发车时刻变量下的各个车次的发车概率与待求解的未知量之间具有对应关系,因此,通过每个发车时刻变量下的各个车次的发车概率能够确定待求解的未知量中部分变量的取值,从而减少待求解的未知量,提高计算效率,进而提高排班效率。

21、本说明书提供的车辆排班方法和系统的其他功能将在以下说明中部分列出。根据描述,以下数字和示例介绍的内容将对那些本领域的普通技术人员显而易见。本说明书提供的车辆排班方法和系统的创造性方面可以通过实践或使用下面详细示例中所述的方法、装置和组合得到充分解释。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!