燃料电池的冷却系统的制作方法

1.本申请公开燃料电池的冷却系统。

背景技术:

2.为了使燃料电池进一步普及,燃料电池的低成本化正在推进。例如,正在研究将燃料电池的气体流路与冷却液流路分隔的密封结构的简略化、隔膜的树脂化。在该情况下,气体容易从气体流路漏出到冷却液流路,有可能导致冷却效率的降低。因此,需要将从燃料电池的气体流路漏出到冷却液流路的气体去除到系统外的技术。

3.例如,在日本特开2004

‑

335154所公开的技术中,将冷却液贮存容器和燃料电池的空气排出系统连接,并将空气从燃料电池的空气排出系统向冷却液贮存容器内的气体所滞留的空间送入而对冷却液贮存容器内进行换气。由此,能够将从燃料电池的气体流路漏出到冷却液流路的气体去除到系统外。

4.作为燃料电池系统中的气体的排出技术,还已知有如日本特开2015

‑

207420所公开的技术。另外,虽然不是与燃料电池系统相关的技术,但还已知有如日本特开2003

‑

340230和日本特开2009

‑

091165所公开的技术。

技术实现要素:

5.发明所要解决的技术问题

6.在日本特开2009

‑

091165所公开的技术中,能够将冷却液贮存容器内的气体一边用空气稀释一边排出到系统外。但是,在日本特开2009

‑

091165所公开的技术中,根据燃料电池的运转状态,有时无法将空气从空气排出系统送入到冷却液贮存容器内。即,有可能无法在适当的定时进行冷却液贮存容器内的换气。另外,系统有可能变得复杂,诸如需要进行空气排出系统的开闭控制等。而且,在对冷却液贮存容器内进行换气的情况下,也有可能使冷却液无谓地挥发到系统外。

7.用于解决问题的方案

8.本公开的一个方式提供一种燃料电池的冷却系统。该冷却系统具备:燃料电池;热交换器;循环流路,构成为使冷却液在所述燃料电池与所述热交换器之间循环;第一容器,与所述循环流路连接,并构成为从所述循环流路接收所述冷却液的至少一部分;调压阀,设置于所述第一容器,并构成为在所述第一容器的内部的压力达到阈值以上的情况下,将所述第一容器的内部的气体向所述第一容器的外部放出;第二容器,经由所述调压阀与所述第一容器连接,并构成为接收从所述第一容器的内部经由所述调压阀放出的所述气体;及气体扩散部,设置于所述第二容器。所述气体扩散部构成为,在所述第一容器的内部的压力达到所述阈值以上的情况下,经由所述调压阀放出到所述第二容器的内部的所述气体经由所述气体扩散部排出到所述冷却系统的外部。

9.在本公开的冷却系统中,也可以采用如下方式,即,所述燃料电池构成为至少接受氢的供给而发电,从所述第一容器放出的所述气体包含氢。

10.在本公开的冷却系统中,也可以采用如下方式,即,所述气体扩散部具有从所述第二容器的内部向外部延伸的多个贯通孔。

11.在本公开的冷却系统中,也可以采用如下方式,即,所述气体扩散部的所述多个贯通孔的孔径为0.62mm以下。

12.在本公开的系统中,在燃料电池的冷却系统中气体的压力变高的情况下,能够安全且简便地、而且在适当的定时抑制冷却液的挥发,并且将该气体排出到系统外。

附图说明

13.下面将参考附图描述本发明的示例性实施例的特征、优点以及技术和工业重要性,附图中相同的附图标记表示相同的元件,并且其中:

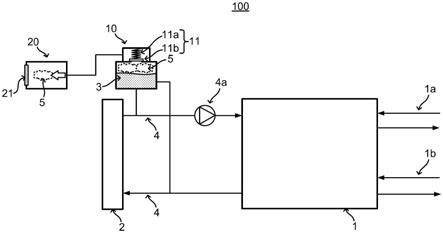

14.图1是用于说明燃料电池的冷却系统的结构的一例的概略图。

15.图2是用于说明第一容器及第二容器的连接方式的一例的概略图。用白色箭头和虚线箭头表示气体的流动。

16.图3是用于说明第一容器及第二容器的连接方式的另一例的概略图。用白色箭头和虚线箭头表示气体的流动。

17.图4是用于说明第一容器及第二容器的连接方式的另一例的概略图。用白色箭头和虚线箭头表示气体的流动。

18.图5是用于说明气体扩散部的结构的一例的概略图。用白色箭头和虚线箭头表示气体的流动。

19.图6是用于说明气体扩散部的结构的另一例的概略图。用白色箭头和虚线箭头表示气体的流动。

20.图7是用于说明气体扩散部的结构的另一例的概略图。用白色箭头和虚线箭头表示气体的流动。

21.图8是用于说明气体扩散部的结构的另一例的概略图。用白色箭头和虚线箭头表示气体的流动。

具体实施方式

22.图1示出了燃料电池的冷却系统的结构的一例。图1所示的系统100具备:燃料电池1;热交换器2;循环流路4,使冷却液3在所述燃料电池1与所述热交换器2之间循环;第一容器10,与所述循环流路4连接,并从所述循环流路4接收所述冷却液3的至少一部分;调压阀11,设置于所述第一容器10,并在所述第一容器10的内部的压力达到阈值以上的情况下,将所述第一容器10的内部的气体5向所述第一容器10的外部放出;第二容器20,经由所述调压阀11与所述第一容器10连接,并接收从所述第一容器10的内部经由所述调压阀11放出的所述气体5;及气体扩散部21,设置于所述第二容器20。在系统100中,在所述第一容器10的内部的压力达到阈值以上的情况下,所述第一容器10的内部的所述气体5经由所述调压阀11放出到所述第二容器20的内部,放出到所述第二容器20的内部的所述气体5经由所述气体扩散部21排出到系统外(系统100的外部)。

23.1.燃料电池

24.燃料电池1至少接受燃料气体的供给而发电。例如,向燃料电池1的阳极供给燃料

气体(例如氢)并向阴极供给含氧气体(例如空气),从而产生发电反应。作为燃料电池1的具体例,可举出固体高分子型燃料电池(pefc)。燃料电池1可以是堆叠化的电池(燃料电池堆)。

25.燃料电池1可以与用于供给燃料气体或含氧气体的气体流路1a、1b连接。在该情况下,在燃料电池1的内部,气体流路1a、1b与循环流路4可以隔着密封垫等密封部件(未图示)相接。密封部件可以由epdm橡胶、硅橡胶或弹性体树脂制成。这样的密封部件也可以是使微量的气体透过的密封部件。

26.另外,在燃料电池1的内部,气体流路1a、1b与循环流路4也可以隔着隔膜(未图示)相接。隔膜可以由树脂与碳的复合物构成。这样的隔膜也可以是使微量的气体透过的隔膜。

27.上述密封部件或隔膜的氢透过系数可以为3.0

×

10

‑

13

~1.0

×

10

‑

18

mol

·

m/(m2·

sec

·

pa)。

28.2.热交换器

29.热交换器2能够采用在燃料电池的冷却系统中通常使用的任意热交换器。例如,可以使用散热器、中冷器、油冷却器或它们的组合作为热交换器2。在考虑搭载于汽车的情况下,也可以是至少包括散热器的热交换器2。

30.3.冷却液

31.冷却液3能够采用在燃料电池的冷却系统中通常使用的任意冷却液。例如,可列举以水为主要成分的冷却液或以乙二醇为主要成分的冷却液。在本公开的系统100中,由于冷却系统实质上为密闭系统,因此能够抑制向系统外挥发的冷却液的量。

32.4.循环流路

33.循环流路4用于使冷却液3在燃料电池1与热交换器2之间循环。循环流路4可以具备从热交换器2向燃料电池1的去路和从燃料电池1向热交换器2的返路,除此之外还可以具备分支出的流路。循环流路4中使冷却液3循环的单元并不被特别限定。例如,可以使用泵4a来使冷却液3循环。

34.5.气体

35.为了谋求燃料电池的低成本化,研究了将燃料电池1的气体流路1a、1b与循环流路4分隔的密封结构的简略化、隔膜的树脂化,由此从燃料电池的气体流路1a、1b向循环流路4漏出气体5的可能性提高。本公开的系统100将如上述这样漏出到循环流路4的气体5适当地排出到系统外。如上所述,气体5可以是氢等燃料气体,也可以是空气等含氧气体,还可以是它们的组合。

36.6.第一容器

37.第一容器10与循环流路4连接,并从循环流路4接收冷却液3的至少一部分。第一容器10的形状、材质及大小不被特别限定,只要能够从循环流路4接收冷却液3的一部分即可。例如,可以使用储液罐作为第一容器10。

38.第一容器10与循环流路4的连接方式不被特别限定。例如,如图1所示,可以经由配管将第一容器10与循环流路4连接。第一容器10只要与循环流路4的至少一个部位连接即可,另外,也可以与循环流路4的任一部位连接。例如,如图1所示,可以将第一容器10与循环流路4的至少两个部位并联连接,以在第一容器10与循环流路4之间分别设置去路和返路。或者,也可以将第一容器10与循环流路4的中途串联连接,以使第一容器10接收来自循环流

路4的冷却液3的整体。

39.假如气体5从燃料电池1的气体流路1a、1b漏出到循环流路4,则漏出的该气体5与冷却液3一起到达第一容器10内。到达第一容器10内的该气体5例如可能滞留于第一容器10内的冷却液3的液面的上方的空间。

40.7.调压阀

41.在第一容器10的内部,根据燃料电池1的运转状况、急剧的温度变化,冷却液3的液位有时会发生变化。例如,存在冷却液3的体积因急剧的温度上升而膨胀,从而第一容器10的内部的冷却液3的液面上升的情况。在该情况下,第一容器10的内部的压力也可能上升。在第一容器10设置用于调整内部的压力的调压阀11。

42.调压阀11根据第一容器10的内部的压力进行开闭。具体而言,在第一容器10的内部的压力达到阈值以上的情况下,调压阀11打开,将第一容器10的内部的气体5向第一容器10的外部放出。对于阈值的具体值没有特别限定,只要适当决定即可。在第一容器10的内部的压力低于阈值的情况下,调压阀11基本上被关闭,但在第一容器10的内部的压力成为负压的情况下,调压阀11也可以打开。

43.调压阀11可以通过电控制来控制阀的开闭,也可以不伴随电控制地控制阀的开闭。特别是,在使用不伴随电控制而仅通过机械机构来控制阀的开闭的调压阀11的情况下,能够使系统更加简化。作为这样的调压阀11,例如可举出通过弹性部件11a而压贴于第一容器10的排气口部分的盖11b。即,在第一容器10的内部的压力达到阈值以上的情况下,弹性部件11a收缩而使盖11b打开,气体从第一容器10的内部放出到外部。然后,伴随着气体的放出,第一容器10的内部的压力逐渐降低,当该压力低于阈值时,弹性部件11a伸长而使盖11b压贴于排气口部分,排气口被再次关闭。弹性部件11a的具体例并不被特别限定。

44.8.第二容器

45.第二容器20经由调压阀11与第一容器10连接,并接收从第一容器10的内部经由调压阀11放出的气体5。即,在系统100中,从第一容器10放出的气体5不会直接放出到系统外,该气体5被暂时保存在第二容器20内,并经由后述的气体扩散部21通过扩散而逐渐排出到系统外。因此,即使在气体5中含有可燃性的燃料气体的情况下,也不会从第一容器10向系统外直接放出高浓度的燃料气体,从而安全性优异。例如,燃料电池1至少接受氢的供给而发电,即使在从第一容器10放出的气体5中含有氢,也能够安全地将该氢排出到系统外。

46.第二容器20只要是能够暂时保存从第一容器10经由调压阀11放出的气体5的形状、材质及大小即可,具体方式不被特别限定。第二容器20的容积与第一容器10的容积相比可以较大,也可以较小,还可以相同。在考虑到搭载于汽车的情况下,第二容器20的容量例如可以为10cm3以上,也可以为100cm3以上,还可以为200cm3以上,并且可以为10000cm3以下,也可以为5000cm3以下,还可以为1000cm3以下。

47.第二容器20的除了气体扩散部21以外的部分由气体透过率比气体扩散部21的气体透过率低的材料构成为宜。第二容器20的气体扩散部21以外的部分例如可以由聚丙烯等树脂构成。

48.第一容器10与第二容器20的连接方式并不被特别限定。例如,可以如图2所示那样,经由配管20a将第一容器10与第二容器20连接,也可以如图3所示那样,以使第一容器10的调压阀11的部分内包于第二容器20的方式,将第一容器10与第二容器20直接连接。

49.或者,如图4所示,也可以由具有规定长度的配管构成第二容器20。即,也可以将配管的一端与第一容器10的调压阀11的部分连接,并且在配管的另一端设置气体扩散部21。在将第二容器20设为配管的情况下,可以将该配管的长度设为足以接收气体5并使其扩散的长度。例如,可以设为1m以上的长度。

50.9.气体扩散部

51.本申请所说的“气体扩散部”是指,能够以其结构或形状,在第二容器20的内部与系统外之间抑制由对流引起的气体5的移动,使气体5的扩散阻力增大(使气体的扩散速度降低),并且使气体5扩散并透过,而将气体5向系统外放出的部件。例如,通过在第二容器20的内部与系统外之间设置流路直径狭窄的任意部件或形状,能够降低从第二容器20向系统外放出的气体5的扩散速度。具体而言,可以使用气体扩散过滤器、微细管路等。流路直径例如可以为5.0mm以下,也可以为3.0mm以下,还可以为1.0mm以下,如后所述,也可以为0.62mm以下,还可以为0.30mm以下。

52.在第二容器20的至少一部分设置这样的气体扩散部21。从第一容器10的内部经由调压阀11放出到第二容器20的内部的气体5经由该气体扩散部21排出到系统外。以下,例示气体扩散部21的具体方式,但并不限定于这些。

53.如图5所示,可以采用具有从第二容器20的内部向外部延伸的多个贯通孔的气体扩散部21a。即,气体扩散部21a可以具有过滤器那样的形状。在该情况下,气体扩散部21a可以具有从第二容器20的内部向外部延伸的孔径为0.62mm以下的多个贯通孔。认为在孔径为0.62mm以下的贯通孔中,能够抑制(消焰)氢的燃烧(日本燃烧学会志第51卷第158号(2009)325

‑

333等)。贯通孔的孔径可以为0.30mm以下。具有这样的多个贯通孔的气体扩散部21a例如可以由金属网或多孔质的金属烧结体构成。或者,也可以使用开有针孔的金属板作为气体扩散部21a。气体扩散部21a由金属构成,由此容易吸收热能,即更容易抑制(消焰)氢的燃烧。气体扩散部21a只要设置于第二容器20的至少一部分即可。气体扩散部21a可以接近于第二容器20中的与第一容器10连接的部分而设置,也可以设置于第二容器20中的与第一容器10连接的部分的相反侧的部分(距离与第一容器10连接的部分最远的部分)。

54.如图6所示,在气体扩散部21中,气体5的流路截面积也可以被缩小。即,气体扩散部21也可以是设置于第二容器20的一部分的节流阀21b。节流阀21b可以接近于第二容器20中的与第一容器10连接的部分而设置,也可以设置于第二容器20中的与第一容器10连接的部分的相反侧的部分(距离与第一容器10连接的部分最远的部分)。关于节流阀21b的流路直径,如上所述。与上述的气体扩散部21a同样地,也可以使节流阀21b的流路直径为0.62mm以下或0.30mm以下来提高消焰性能。

55.如图7所示,也可以将气体扩散部21设为细长的配管21c。另外,如上所述,还可以将第二容器20设为配管,因此也可以使由细长的配管21c构成的第二容器20本身作为气体扩散部21发挥功能。关于配管21c的长度,如上所述。关于配管21c的流路直径,也如上所述。与上述的气体扩散部21a同样地,也可以使配管21c的流路直径为0.62mm以下或0.30mm以下来提高消焰性能。

56.如图8所示,气体扩散部21也可以具备填充剂的集合体21d。即,也可以将填充剂填充到第二容器20的内部而使其作为气体扩散部21发挥功能。作为填充剂,可举出金属珠或陶瓷珠等。如图8所示,填充剂的集合体21d具有细缝,能够使气体5扩散并透过。在该情况

下,可以将由细缝形成的流路直径设为0.62mm以下或0.30mm以下来提高消焰性能。

57.作为气体扩散部21,也可以采用沸石膜等分子筛膜。在该情况下,在气体扩散部21中,能够优先使气体5中的分子直径小的成分(例如氢)透过。

58.或者,可以将上述的各种气体扩散部中的两个以上组合,也可以采用这些以外的结构。

59.10.作用效果

60.在燃料电池中,气体流路中的气体有时会从密封垫(密封部件)或隔膜漏出到冷却系统的循环流路内。例如,存在燃料气体从气体流路漏出到循环流路,从而冷却液的燃料气体浓度上升的情况。另一方面,存在冷却液的体积由于急剧的温度上升等而膨胀,与循环流路连接的第一容器的冷却液面上升,从而第一容器的内部的气体经由调压阀被推出到外部的情况。假如在冷却液中含有高浓度的燃料气体,并且在第一容器的内部也同样含有高浓度的燃料气体,则高浓度的燃料气体一次向外部空气中放出。

61.在本公开的系统100中,相对于第一容器10连接有第二容器20,在冷却系统的内压上升而使调压阀11打开的情况下,从第一容器10放出的气体5被暂时保存于第二容器20。即,气体5不会一次向系统外放出。第二容器20的内部的气体5通过经由气体扩散部21的扩散而与系统外的气体逐渐交换,由此,第二容器20内的气体5的浓度逐渐降低。即,即使在从第一容器10放出的气体5中含有燃料气体,通过利用经由第二容器20的内部及气体扩散部21的扩散,也能够将燃料气体以低浓度排出到系统外。

62.此外,在本公开的系统100中,通过将气体5从第一容器10向第二容器20放出,循环流路4内的气体浓度降低,压力也降低。其后,在第一容器10内的内压再次上升之前花费时间,因此认为不会从第一容器10连续地放出气体5。

63.此外,在本公开的系统100中,能够使冷却系统独立于其他控制系统,并且如上所述,不需要设置复杂的控制装置来进行调压阀11的开闭。即,与现有技术相比,能够简化系统的结构。

64.在对冷却系统内进行换气的现有技术中,无法避免因挥发而导致的冷却液的损失。与此相对,在本公开的系统100中,能够将燃料电池1的冷却系统实质上形成为密闭系统,从而能够抑制冷却液的挥发的问题。

65.另外,在本公开的系统100中,认为由于冷却系统实质上被形成为密闭系统,从而能够维持循环流路4内的气体的分压。在该情况下,认为燃料电池1的气体流路1a、1b内的气体分压与循环流路4内的气体分压之差变小,从而能够抑制气体从燃料电池1的气体流路1a、1b向循环流路4内的漏出。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1