极片、电化学装置和电子装置的制作方法

1.本技术涉及电化学领域,尤其涉及一种极片、应用所述极片的电化学装置和电子装置。

背景技术:

2.锂离子电池具有比能量大、工作电压高、自放电率低、体积小、重量轻等优势,在消费电子领域具有广泛的应用。然而随着电动汽车和可移动电子设备的高速发展,人们对电池的能量密度、功率密度、安全性、耐用性、循环性能等相关需求越来越高。现有技术中为了提高高功率的电池的能量密度,采用的集流体越来越薄,同时由集流体延伸而成的极耳的厚度也越来越薄,从而导致极耳的过流能力不足,造成极耳过热,进而影响电池的性能。

技术实现要素:

3.鉴于上述情况,有必要提供一种有利于提升过流能力以及降低温升的极片。

4.另外,还有需要提供一种应用上述极片的电化学装置和电子装置。

5.本技术的一种极片,包括极片主体和极耳,极耳由极片主体沿第一方向延伸形成。其中,极耳包括n个弯折部和n+1个层叠设置的层叠部,且其中一层叠部与极片主体连接,n为大于或等于1的自然数,每一弯折部连接两个层叠部。

6.作为本技术的一种方案,每一弯折部沿垂直于第一方向的第二方向设置。

7.作为本技术的一种方案,每一弯折部沿第一方向设置。

8.作为本技术的一种方案,n个弯折部包括第一弯折部和第二弯折部,第一弯折部沿垂直于第一方向的第二方向设置,第二弯折部沿第一方向设置。

9.作为本技术的一种方案,极片还包括电连接部,电连接部连接于相邻的两个层叠部之间。

10.作为本技术的一种方案,电连接部为导电胶或焊料。

11.作为本技术的一种方案,极片主体包括集流体和活性材料层,集流体包括第一区和第二区,活性材料层设置于第一区,第二区的至少一侧从活性材料层露出,层叠部靠近极片主体的一端与第二区连接。

12.作为本技术的一种方案,极片包括多个极耳,任意两极耳之间间隔且结构相同或者不同。

13.本技术的一种电化学装置,包括第一极片、第二极片和位于第一极片和第二极片之间的隔离膜,其中,第一极片为如上的极片。

14.作为本技术的一种方案,第一极片和第二极片卷绕设置,第一极片上设有多个极耳,且多个极耳相对设置。

15.作为本技术的一种方案,第一极片和第二极片层叠设置,电化学装置包括多个第一极片,多个第一极片的极耳相对设置。

16.作为本技术的一种方案,其中,任意两个极耳之间相互独立,或者一个极耳套设于

另一个极耳内。

17.本技术的一种电子装置,包括如上的电化学装置。

18.本技术的极片以及应用该极片的电极组件、电化学装置和电子装置,由于极耳包括多个层叠设置的层叠部,使得极片能够实现在不增加极耳在宽度方向上的占用空间以及极耳的数量的前提下,提高极耳的过流能力同时避免薄极耳阻抗偏大的问题,从而满足高倍率的充放电要求,且能够降低充放电时的温升,同时,还能降低对能量密度的影响,提升功率密度。

附图说明

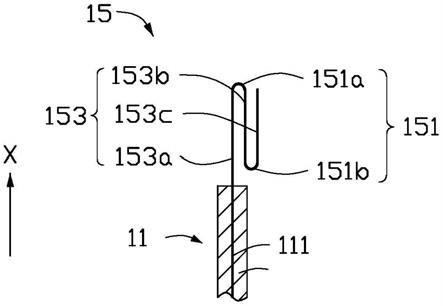

19.图1为本技术一实施例的极片的结构示意图。

20.图2为本技术一实施例的集流体与极耳的结构示意图。

21.图3为本技术一实施例的极片的结构示意图。

22.图4为本技术一实施例的极片的结构示意图。

23.图5为本技术一实施例的极片的结构示意图。

24.图6为本技术一实施例的极片的结构示意图。

25.图7为本技术一实施例的极片的结构示意图。

26.图8为本技术一实施例的极片的结构示意图。

27.图9为本技术一实施例的极片的结构示意图。

28.图10为本技术一实施例的极片的结构示意图。

29.图11为本技术一实施例的极片的结构示意图。

30.图12为本技术一实施例的极片的结构示意图。

31.图13为本技术一实施例的极片的结构示意图。

32.图14a为本技术一实施例的极片的结构示意图。

33.图14b为本技术一实施例的极片的结构示意图。

34.图15为本技术一实施例的极片的局部剖视图。

35.图16为本技术一实施例的极片的结构示意图。

36.图17为本技术一实施例的极片的结构示意图。

37.图18为本技术一实施例的极片的结构示意图。

38.图19为本技术一实施例的极片的结构示意图。

39.图20为本技术一实施例的电极组件的结构示意图。

40.图21为本技术一实施例的电极组件中极耳的结构示意图。

41.图22为本技术一实施例的电极组件中极耳的结构示意图。

42.图23为本技术一实施例的电极组件的结构示意图。

43.图24为本技术一实施例的电化学装置的结构示意图。

44.图25为本技术一实施例的电子装置的结构示意图。

45.主要元件符号说明

46.[0047][0048]

如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本技术。

具体实施方式

[0049]

下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0050]

除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本技术。

[0051]

在本技术中,a和b垂直,或a垂直于b是指a和b之间形成的夹角在85

°

~95

°

之间。

[0052]

下面结合附图,对本技术的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0053]

请参阅图1,根据本技术的一个实施方式,极片10包括极片主体11和极耳15。极耳15由极片主体11沿第一方向x延伸形成。

[0054]

请参阅图2,极片主体11包括集流体111。极耳15由集流体111自其一端延伸而成。

[0055]

请参阅图3至图19,极耳15包括n个弯折部151和n+1个层叠设置的层叠部153,且其中一层叠部153自集流体111延伸出。其中,n为大于或等于1的自然数。每一弯折部151连接两个层叠部153。

[0056]

每一弯折部151可沿第一方向x设置或者沿垂直于第一方向x的第二方向y设置。即弯折部151的长度方向(也即是极耳弯折时折痕的长度方向)沿第一方向x或第二方向y。

[0057]

极片主体11还包括活性材料层113,活性材料层113设置于集流体111的表面。

[0058]

下面通过实施例对极片进行进一步的说明。

[0059]

第一实施例

[0060]

请参阅图1和图3,极耳15包括一个弯折部151和两个层叠部153,其中,弯折部151沿垂直于第一方向x的第二方向y设置。两个层叠部153分别为第一层叠部153a和第二层叠部153b。第一层叠部153a一端连接集流体111,另一端连接弯折部151。第二层叠部153b与第一层叠部153a层叠设置,且一端连接弯折部151。即极耳15在第二方向y上沿弯折部151折叠以形成上述结构。

[0061]

第二实施例

[0062]

请参阅图4,极耳15包括两个弯折部151和三个层叠部153,其中,每一弯折部151沿垂直于第一方向x的第二方向y设置。两个弯折部151分别为第一弯折部151a和第二弯折部151b。三个层叠部153分别为第一层叠部153a、第二层叠部153b和第三层叠部153c。第一层叠部153a、第二层叠部153b和第三层叠部153c依次层叠,第一层叠部153a一端连接极片主体11,第一弯折部151a连接第一层叠部153a的背离极片主体11的端部以及相邻的第二层叠部153b的端部,第二弯折部151b连接第二层叠部153b背离第一弯折部151a的端部以及相邻的第三层叠部153c的端部。

[0063]

第三实施例

[0064]

请参阅图5,极耳15包括两个弯折部151和三个层叠部153,其中,每一弯折部151沿垂直于第一方向x的第二方向y设置。两个弯折部151分别为第一弯折部151a和第二弯折部151b。三个层叠部153分别为层叠的第一层叠部153a、第二层叠部153b和第三层叠部153c。第一层叠部153a一端连接极片主体11,第一弯折部151a连接第一层叠部153a背离极片主体11的端部以及相邻的第二层叠部153b的端部,第三层叠部153c位于第一层叠部153a和第二

层叠部153b之间,且第二弯折部151b连接第二层叠部153b背离第一弯折部151a的端部以及相邻的第三层叠部153c的端部。

[0065]

第四实施例

[0066]

请参阅图6,与第三实施例的不同之处在于,弯折部151为三个,还包括第三弯折部151c;层叠部153为四个,还包括第四层叠部153d。

[0067]

第四层叠部153d设置于第一层叠部153a和第三层叠部153c之间,且第三弯折部151c连接第三层叠部153c背离第二弯折部151b的端部以及相邻的第四层叠部153d的端部。

[0068]

第五实施例

[0069]

请参阅图7,与第三实施例的不同之处在于,弯折部151为三个,还包括第三弯折部151c;层叠部153为四个,还包括第四层叠部153d。

[0070]

第四层叠部153d设置于第二层叠部153b和第三层叠部153c之间,且第三弯折部151c连接第三层叠部153c背离第二弯折部151b的端部以及相邻的第四层叠部153d的端部。

[0071]

第六实施例

[0072]

请参阅图8和图9,与第一实施例的不同之处在于,弯折部151沿第一方向x设置。第一层叠部153a自集流体111延伸而出,弯折部151连接第一层叠部153a沿第一方向x设置的端部以及相邻的第二层叠部153b沿第一方向x设置的端部。即极耳15在第一方向x上沿弯折部151折叠以形成上述结构。

[0073]

第七实施例

[0074]

请参阅图10,与第二实施例的不同之处在于,每一弯折部151沿第一方向x设置。第一层叠部153a自极片主体11延伸而出,第一弯折部151a连接第一层叠部153a沿第一方向x设置的端部以及相邻的第二层叠部153b沿第一方向x设置的端部,第二弯折部151b连接第二层叠部153b背离第一弯折部151a的端部以及相邻的第三层叠部153c的端部。

[0075]

第八实施例

[0076]

请参阅图11,与第三实施例的不同之处在于,每一弯折部151沿第一方向x设置。第一层叠部153a自极片主体11延伸而出,第一弯折部151a连接第一层叠部153a沿第一方向x设置的端部以及相邻的第二层叠部153b沿第一方向x设置的端部,第二弯折部151b连接第二层叠部153b背离第一弯折部151a的端部以及相邻的第三层叠部153c的端部。

[0077]

第九实施例

[0078]

请参阅图12,与第八实施例的不同之处在于,弯折部151为三个,还包括第三弯折部151c;层叠部153为四个,还包括第四层叠部153d。

[0079]

第四层叠部153d设置于第二层叠部153b和第三层叠部153c之间,且第三弯折部151c连接第三层叠部153c背离第二弯折部151b的端部以及相邻的第四层叠部153d的端部。

[0080]

第十实施例

[0081]

请参阅图13,与第九实施例的不同之处在于,第四层叠部153d设置于第一层叠部153a和第三层叠部153c之间。

[0082]

第十一实施例

[0083]

请参阅图14a,与第八实施例的不同之处在于,第二弯折部151b连接第一层叠部153a背离第一弯折部151a的端部以及相邻的第三层叠部153c的端部。

[0084]

第十二实施例

[0085]

请参阅图14b,与第七实施例的不同之处在于,第二层叠部153b、第一层叠部153a和第三层叠部153c依次层叠,第一弯折部151a连接第一层叠部153a沿第一方向x设置的端部以及相邻的第二层叠部153b沿第一方向x设置的端部,第二弯折部151b连接第一层叠部153a背离第一弯折部151a的端部以及相邻的第三层叠部153c的端部。

[0086]

第十三实施例

[0087]

请参阅图15,与第三实施例的不同之处在于,第一弯折部151a沿垂直于第一方向x的第二方向y设置,第二弯折部151b沿第一方向x设置。

[0088]

第一弯折部151a连接第一层叠部153a背离极片主体11的端部以及相邻的第二层叠部153b的端部。第三层叠部153c位于第二层叠部153b面向第一层叠部153a的一侧,且第二弯折部151b连接第一层叠部153a沿第一方向x设置的端部以及相邻的第三层叠部153c沿第一方向x设置的端部。

[0089]

第十四实施例

[0090]

请参阅图16,极片10还可包括至少一个电连接部17,每一电连接部17连接于相邻的两个层叠部153之间。每一电连接部17可为但不仅限于导电胶或焊料。具体的,在本实施例中,如图16所示,电连接部17电连接于第一层叠部153a和第二层叠部153b之间。

[0091]

第十五实施例

[0092]

请参阅图17,集流体111包括第一区111a和第二区111b,其中,活性材料层113设置于第一区111a,第二区111b的至少一侧从活性材料层113露出,层叠部153靠近极片主体11的一端与第二区111b连接。具体的,本实施例中,如图17所示,第二层叠部153b靠近极片主体11的一端与第二区111b电连接。

[0093]

第十六实施例

[0094]

请参阅图18,极片10包括多个极耳15,任意两个极耳15之间间隔设置,且任意两个极耳15的结构可相同的。在本实施例中,如图18所示,极片10包括两个极耳15,每一极耳15包括一个沿垂直于第一方向x的第二方向y设置的弯折部151

[0095]

第十七实施例

[0096]

请参阅图19,极片10包括多个极耳15,任意两个极耳15之间间隔设置,且任意两个极耳15的结构可不同。在本实施例中,如图19所示,极片10包括两个极耳15,其中一极耳15沿垂直于第一方向x的第二方向y折叠一次,另一极耳15沿第一方向x折叠一次。

[0097]

在一些实施例中,每一层叠部153的形状不仅限于矩形,也可为其他形状,例如,与极片主体11连接的层叠部153,其连接极片主体11的端部的宽度大于背离极片主体11的端部的宽度。

[0098]

请参阅图20至图23,将上述极片10应用于电极组件100中。其中,电极组件100包括第一极片10a、第二极片10b和位于第一极片10a与第二极片10b之间的隔离膜30。第一极片10a为本技术所提供的极片10。

[0099]

如图20所示,第一极片10a、隔离膜30以及第二极片10b卷绕设置形成卷绕式电极组件100。

[0100]

在一些实施例中,第一极片10a上可设有多个极耳15,且多个极耳15相对设置。其中,请参阅图21,多个极耳15之间相互独立且层叠,相邻的两个极耳15之间还可通过导电部18实现电连接。请参阅图22,任意两个极耳15中,其中一个极耳15可套设于另一个极耳15

内。相邻的两个极耳15之间还可通过导电部18实现电连接。在一些实施例中,可通过先将多个未折叠的极耳15相对层叠设置后再进行折叠的方式,使得一个极耳15套设于另一个极耳15内。在另一些实施例中,一个极耳15套设于另一个极耳15内也可通过其他方式形成。

[0101]

如图23所示,第一极片10a和第二极片10b也可层叠设置,使得电极组件100最终呈堆叠式。

[0102]

在一些实施例中,电极组件100包括多个第一极片10a,且多个第一极片10a的极耳15相对设置。其中,多个极耳15之间可相互独立(如图21所示),或者一个极耳15可套设于另一个极耳15内(如图22所示)。

[0103]

在一些实施例中,第二极片10b中极耳的结构可以如上述极片10中极耳15的结构。

[0104]

将上述电极组件100应用电化学装置或者电子装置中。其中,电化学装置200(如图24)可为但不仅限于电池。在一些实施例中,第一方向x可为电化学装置200的长度方向,第二方向y可为电化学装置200的宽度方向。在一些实施例中,第一方向也可为电化学装置200的宽度方向,第二方向y则为电化学装置200的长度方向。

[0105]

电子装置300(如图25)可为但不仅限于电动玩具、电动车辆、手机、可穿戴设备、平板、电脑、无人机、储能装置等。

[0106]

本技术的极片10,由于极耳15包括多个层叠设置的层叠部153,使得极片10能够实现在不增加极耳15在宽度方向(即第二方向y)上的占用空间以及极耳15的数量的前提下,提高极耳15的过流能力同时避免薄极耳阻抗偏大的问题,从而满足高倍率的充放电要求,且能够降低充放电时的温升,同时,还能降低对能量密度的影响,提升功率密度。

[0107]

另外,对于本领域的普通技术人员来说,可以根据本技术的技术构思做出其它各种相应的改变与变形,而所有这些改变与变形都应属于本技术权利要求的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1