平衡转换器的制作方法

1.本公开涉及在不平衡线路与平衡线路之间转换信号的平衡转换器,更确定而言,涉及用于提高层叠型平衡转换器中的特性的结构。

背景技术:

2.平衡转换器(balun)是用于不平衡信号与平衡信号的相互转换的转换器。平衡信号是振幅相等且相互的相位反转的一对信号,一般而言用于通信系统中的ic内的差动放大电路等。另一方面,不平衡信号是用于传递电位相对于接地电位的变化的传递方式的信号,对应于微带线或者天线的输入输出的信号。

3.专利文献1:日本特开2016-086327号公报

4.在智能手机或者移动电话等所代表的移动无线通信装置中,在用于连接天线的不平衡线路与处理高频信号的ic电路的平衡线路的前端电路中使用平衡转换器。在这些通信装置中,对小型化以及轻薄化的要求较高,伴随于此,对平衡转换器等形成装置的个别的设备也要求进一步的小型化。并且,用于通信的高频信号的频带也被放大,并且各设备的宽带化的必要性也升高。

5.作为代表性的平衡转换器的类型,已知有在连接于不平衡线路的具有波长λ的1/2的长度(λ/2)的线路上耦合有具有λ/4的长度并与平衡线路连接的两个线路的市售平衡转换器(marchand balun)、或者在连接于不平衡线路与一个平衡线路之间的λ/2的长度的线路上耦合有与另一个平衡线路连接的λ/2的长度的线路的二线式的平衡转换器(two-wire balun)。在这些平衡转换器中,由于需要将相互耦合的线路形成在同一基板内,所以基板面积增大,不适合整个设备的小型化。

6.另外,使连接于不平衡线路的低通滤波器所包含的电感器与分别连接于两个平衡线路的高通滤波器所包含的电感器耦合而形成的匹配滤波器型的平衡转换器虽然适合小型化,但存在可使用的频带宽度相对较窄这样的技术问题。

7.针对这样的技术问题,提出了使连接于不平衡线路的λ/4的长度的线路和分别连接于两个平衡线路的λ/4的长度的线路耦合而成的使用三个线路的三线式的平衡转换器。然而,这样的类型的平衡转换器虽然适合小型化以及宽带化,但两个平衡信号的平衡特性存在改善的余地。

技术实现要素:

8.本公开是为了解决该三线式平衡转换器的技术问题决而完成的,其目的在于在用于通信装置的平衡转换器中,实现小型化以及宽带化,并且提高平衡特性。

9.根据本公开的第一方面的平衡转换器具备不平衡端子、第一平衡端子和第二平衡端子、以及第一线路~第四线路。第一线路连接在不平衡端子与基准电位之间。第二线路连接在第一平衡端子与基准电位之间,且与第一线路耦合。第三线路连接在第二平衡端子与基准电位之间,且与第一线路耦合。第四线路与第二线路并联连接,且与第三线路耦合。第

四线路配置为使相对于通过第三线路的信号为相反相位的信号通过。

10.根据本公开的第二方面的平衡转换器具备不平衡端子、第一平衡端子和第二平衡端子、第一线路~第三线路以及第五线路。第一线路连接在不平衡端子与基准电位之间。第二线路连接在第一平衡端子与基准电位之间,且与第一线路耦合。第三线路连接在第二平衡端子与基准电位之间,且与第一线路耦合。第五线路与第三线路并联连接,且与第二线路耦合。第五线路配置为使相对于通过第二线路的信号为相反相位的信号通过。

11.根据本公开的第三方面的平衡转换器具备电介质基板、不平衡端子、第一平衡端子和第二平衡端子、以及第一线路~第四线路。电介质基板具有层叠有多个电介质层的结构。不平衡端子、第一平衡端子以及第二平衡端子形成于电介质基板。第一线路连接在不平衡端子与基准电位之间。第二线路连接在第一平衡端子与基准电位之间。第三线路连接在第二平衡端子与基准电位之间。第四线路与第二线路并联连接。第一线路~第四线路分别形成以电介质基板的层叠方向为卷绕轴的线圈。在电介质基板中,第一线路~第四线路在层叠方向上按第二线路、第一线路、第三线路、以及第四线路的顺序来层叠。从第一平衡端子朝向基准电位的第二线路的卷绕方向与从不平衡端子朝向基准电位的第一线路的卷绕方向为相同方向。从第二平衡端子朝向基准电位的第三线路的卷绕方向与从不平衡端子朝向基准电位的第一线路的卷绕方向为相反方向。从第一平衡端子朝向基准电位的第四线路的卷绕方向与从第二平衡端子朝向基准电位的第三线路的卷绕方向为相反方向。在从电介质基板的层叠方向俯视的情况下,由第一线路~第四线路中的每个线路形成的线圈的开口部相互重叠。

12.根据本公开的第四方面的平衡转换器具备电介质基板、不平衡端子、第一平衡端子和第二平衡端子、第一线路~第三线路以及第五线路。电介质基板具有层叠有多个电介质层的结构。不平衡端子、第一平衡端子以及第二平衡端子形成于电介质基板。第一线路连接在不平衡端子与基准电位之间。第二线路连接在第一平衡端子与基准电位之间。第三线路连接在第二平衡端子与基准电位之间。第五线路与第三线路并联连接。第一线路、第二线路、第三线路以及第五线路分别形成以电介质基板的层叠方向为卷绕轴的线圈。在电介质基板中,第一线路~第三线路以及第五线路在层叠方向上按第五线路、第二线路、第一线路、以及第三线路的顺序来层叠。从第一平衡端子朝向基准电位的第二线路的卷绕方向与从不平衡端子朝向基准电位的第一线路的卷绕方向为相同方向。从第二平衡端子朝向基准电位的第三线路的卷绕方向与从不平衡端子朝向基准电位的第一线路的卷绕方向为相反方向。从第二平衡端子朝向基准电位的第五线路的卷绕方向与从第一平衡端子朝向基准电位的第二线路的卷绕方向为相反方向。在从电介质基板的层叠方向俯视的情况下,由第一线路、第二线路、第三线路以及第五线路中的每个线路形成的线圈的开口部相互重叠。

13.根据本公开的平衡转换器,使用对于与连接于不平衡端子的第一线路耦合的两个平衡线路(第二线路、第三线路)的至少一方,使另一个平衡线路的信号进一步耦合的结构。根据这样的结构,能够实现小型化以及宽带化,并且提高平衡特性。

附图说明

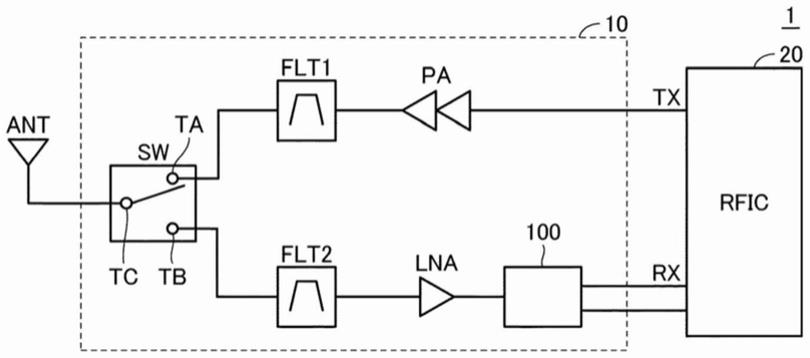

14.图1是具备应用根据实施方式1的平衡转换器的前端电路的通信装置的框图。

15.图2是图1的平衡转换器的电路图的第一例。

16.图3是图1的平衡转换器的电路图的第二例以及第三例。

17.图4是图3的(b)的平衡转换器的外形立体图。

18.图5是在图4中省略了电介质的内部结构图。

19.图6是图3的(b)的平衡转换器的分解立体图。

20.图7是比较例1的平衡转换器的电路图。

21.图8是比较例2的平衡转换器的电路图。

22.图9是用于对实施方式1的平衡转换器的特性进行说明的图。

23.图10是变形例的平衡转换器的电路图。

24.图11是用于对平衡信号相对于不平衡信号的相位的频率特性进行说明的图。

25.图12是根据实施方式2的平衡转换器的电路图。

26.图13是图12的平衡转换器的分解立体图。

27.图14是用于对实施方式2的平衡转换器的特性进行说明的图。

28.图15是根据实施方式3的平衡转换器的分解立体图。

29.图16是根据实施方式4的平衡转换器的分解立体图。

30.图17是表示实施方式4中的第一线路的等效电路的图。

31.图18是用于对实施方式4的平衡转换器的特性进行说明的图。

具体实施方式

32.以下,参照附图对本公开的实施方式进行详细说明。此外,对于图中相同或者相当部分标注相同的附图标记且不重复其说明。

33.[实施方式1]

[0034]

(通信装置的概要)

[0035]

图1是具备应用根据实施方式1的平衡转换器100的前端电路10的通信装置1的框图。参照图1,通信装置1除了前端电路10以外,还具备天线ant和作为信号处理电路的rfic20。

[0036]

rfic20对发送侧线路tx输出高频信号,并经由前端电路10从天线ant放射电波。另外,rfic20从接收侧线路rx接受由天线ant接收的电波,并对该接收信号进行处理并传递到后段的电路。

[0037]

前端电路10除了平衡转换器100以外,还包含开关sw、滤波器flt1、flt2、功率放大器pa以及低噪声放大器lna。开关sw用于切换天线ant中的电波的发送和接收。开关sw包含共用端子tc和两个选择端子ta、tb。共用端子tc连接于天线ant。选择端子ta经由滤波器flt1以及功率放大器pa与发送侧线路tx连接。选择端子tb经由滤波器flt2、低噪声放大器lna以及平衡转换器100,与接收侧线路rx连接。

[0038]

在从天线ant放射电波的情况下,开关sw的共用端子tc连接于选择端子ta。另一方面,在利用天线ant接收电波的情况下,开关sw的共用端子tc连接于选择端子tb。

[0039]

功率放大器pa对从rfic20传递的高频信号进行放大,并输出至滤波器flt1。滤波器flt1由低通滤波器、高通滤波器、或者带通滤波器构成,使被功率放大器pa放大的高频信号中的所希望的频带的信号通过。通过滤波器flt1的高频信号经由开关sw从天线ant放射。

[0040]

滤波器flt2与上述的滤波器flt1同样地由低通滤波器、高通滤波器、或者带通滤

波器构成,使由天线ant接收的高频信号中所希望的频带的信号通过。通过滤波器flt2的高频信号被低噪声放大器lna以低噪声来放大,并传递至平衡转换器100。

[0041]

平衡转换器100是用于将不平衡信号转换为平衡信号的转换器。平衡信号是振幅相等且彼此的相位反转的一对信号,不平衡信号是用于传递电位相对于接地电位的变化的传递方式的信号。一般而言,连接于天线的线路由不平衡线路形成。另一方面,在如rfic20那样的ic电路中,利用平衡信号进行处理。因此,以不平衡信号传递的来自天线ant的接收信号使用平衡转换器100,转换为适合于rfic20中的处理的平衡信号。

[0042]

(平衡转换器的结构)

[0043]

图2是图1中的平衡转换器100的电路图的第一例。参照图2,平衡转换器100具备不平衡端子t1、两个平衡端子t2、t3、以及四个线路(第一线路l1~第四线路l4)。在将作为通过对象的高频信号的波长设为λ的情况下,基本上,各线路具有λ/4的电长度。

[0044]

此外,在以下的说明中,以将不平衡端子t1设为输入端子in,并将平衡端子t2以及平衡端子t3分别设为输出端子out1、out2而将不平衡信号转换为平衡信号的情况为例进行说明,但平衡转换器100也能够用于将被输入至平衡端子t2以及平衡端子t3的平衡信号转换为不平衡信号并从不平衡端子t1输出的情况。

[0045]

参照图2,第一线路l1的一端连接于不平衡端子t1,另一端连接于作为接地电位的基准电位。第二线路l2的一端连接于平衡端子t2,另一端连接于基准电位。第二线路l2配置为与第一线路l1电磁耦合。若高频信号作为输入信号传递至不平衡端子t1,且通过第一线路l1,则通过电磁耦合在第二线路l2中诱发与输入信号对应的信号。所诱发的信号从平衡端子t2输出。即,在第二线路l2中,信号在从接地电位朝向平衡端子t2的方向上通过。此时,第二线路l2配置为使相对于通过第一线路l1的信号为相反相位的信号通过。

[0046]

此外,在图2以及在此以下说明的平衡转换器的电路图中,记载于各线路的箭头表示通过该线路的信号的相位。即,在各电路图中当邻接的线路的箭头为相同的朝向的情况下,意味着在两个线路中通过相同相位的信号。相反,在各电路图中当邻接的线路的箭头为相反朝向的情况下,意味着在两个线路中通过相互相反相位的信号。

[0047]

第三线路l3的一端连接于平衡端子t3,另一端连接于基准电位。第三线路l3也配置为与第一线路l1电磁耦合。若高频信号作为输入信号传递至不平衡端子t1,且通过第一线路l1,则通过电磁耦合在第三线路l3中诱发与输入信号对应的信号。所诱发的信号从平衡端子t3输出。即,在第三线路l3中,信号从接地电位朝向平衡端子t3的方向通过。此时,第三线路l3配置为使相对于通过第一线路l1的信号为相同相位的信号通过。

[0048]

第四线路l4是与第二线路l2电并联连接的线路,一端与平衡端子t2连接,另一端与基准电位连接。第四线路l4配置为与第三线路l3电磁耦合。此时,第四线路l4配置为使相对于通过第三线路l3的信号为相反相位的信号通过。

[0049]

此外,在实施方式1的平衡转换器中,为了实现所希望的特性,也可以如图3的平衡转换器100a、100b那样适当地配置调整用的电容器。例如,也可以如图3的(a)平衡转换器100a那样,在第一线路l1与基准电位之间配置电容器c1,缩短通过线路的信号的波长。通过缩短波长,能够缩短各线路的长度,所以也有助于平衡转换器的小型化。另外,也可以在平衡端子t2与基准电位之间和/或平衡端子t3与基准电位之间设置电容器(电容器c2、c3),来调整从平衡端子t2、t3输出的平衡信号的平衡。电容器c1~c3不是必需的结构,可根据需要

来配置。例如,也可以是如图3的(b)的平衡转换器100b那样,仅配置电容器c1、c2的结构。

[0050]

接下来,使用图4~图6对平衡转换器的结构进行详细说明。此外,在图4~图6中,对配置有调整用的电容器c1、c2的情况(图3的(b))的平衡转换器100b的例子进行说明。此外,在图2的平衡转换器100的情况下,为省略图4~图6中的电容器c1、c2的结构。

[0051]

图4示出平衡转换器100b的外形立体图,图5示出省略了图4中的电介质的记载的透视图。另外,图6是平衡转换器100b的分解立体图。此外,在图4~图6中,将电介质层的层叠方向设为z轴,将沿着电介质基板110的长边的方向设为x轴,将沿着短边的方向设为y轴。在以下的说明中,将电介质基板110的z轴的正方向的面也称为上表面,将z轴的负方向的面也称为下表面。另外,在图6以及后述的图13、图15、图16的分解立体图中,为了容易说明,而省略了形成于各电介质的侧面的外部端子的记载。

[0052]

参照图4~图6,平衡转换器100b由层叠有多个电介质层ly1~ly14的电介质基板110形成,具有大致长方体的外形。在电介质基板110的外表面,形成有遍及上表面、侧面以及下表面延伸的大致c型形状的多个外部电极。外部电极用于与外部设备的连接,并且也用于电介质基板110的各层的布线图案间的连接。外部电极包含不平衡端子t1、平衡端子t2、t3、用于与基准电位连接的接地电极gnd(基准电位端子)、以及层间连接用的端子t0。在电介质基板110的上表面,标注有表示方向的方向性标记dm。此外,如本实施方式这样,在该平衡转换器用于前端电路等的情况下,存在端子t0与哪个信号都不连接的情况。

[0053]

如图5所示,各线路l1~l4形成为以z轴方向为卷绕方向的线圈。另外,在从层叠方向(z轴方向)俯视电介质基板110的情况下,各线路l1~l4中的线圈的开口部的至少一部分相互重叠。此外,所谓的线圈开口部表示在从z轴方向俯视电介质基板的情况下,由各线路l1~l4形成的线圈将卷绕轴的周围包围成环状的内部的部分。在图6所示的例子中,各线路l1~l4卷绕在共用的卷绕轴cl1的周围,各线路l1~l4中的线圈的开口部遍及线路l1~l4而重叠。

[0054]

在电介质基板110中,线路l1~l4在层叠方向上从上表面起按第二线路l2、第一线路l1、第三线路l3以及第四线路l4的顺序来邻接层叠。根据这样的层叠顺序,第一线路l1与第二线路l2以及第三线路l3耦合,第三线路l3进一步与第四线路l4耦合。

[0055]

如图6所示,线路l1~l4中的每个线路遍及邻接的两个层而形成,形成于各层的线圈通过通孔而连接。更详细而言,第一线路l1具有形成于第四层ly4的线圈l11和形成于第五层ly5的线圈l12通过通孔v1而连接的结构。第二线路l2具有形成于第二层ly2的线圈l21和形成于第三层ly3的线圈l22通过通孔v2而连接的结构。第三线路l3具有形成于第六层ly6的线圈l31和形成于第七层ly7的线圈l32通过通孔v3而连接的结构。第四线路l4具有形成于第八层ly8的线圈l41和形成于第九层ly9的线圈l42通过通孔v4而连接的结构。此外,根据通带的规格,各线圈可以由一个层来形成,也可以由三个以上的层来形成。

[0056]

在第十层ly10以及第十二层ly12,分别形成有连接于接地电极gnd的平板电极c10、c12。另外,在第十一层ly11,形成有通过端子t0与第一线路l1连接的平板电极c11。通过平板电极c10~c12形成调整用的电容器c1。

[0057]

在第十三层ly13形成有平板电极c20,与第十二层ly12的平板电极c12一起形成调整用的电容器c2。

[0058]

形成第一线路l1的线圈l11、l12从与线圈l12的不平衡端子t1的连接点朝向与线

圈l11的端子t0的连接点沿逆时针(ccw)方向(箭头ar11、ar12)卷绕。线圈l11的端部经由形成于电介质的侧面的端子t0与第十一层ly11的平板电极c11连接,经由由第十层ly10~第十二层ly12形成的电容器c1与接地电极gnd连接。由于被输入至不平衡端子t1的信号从不平衡端子t1朝向接地电极gnd传递,所以信号沿着线圈l11、l12在ccw方向上传递。此外,在以下的说明中,各线圈的卷绕方向(顺时针、逆时针)表示从电介质基板110的上表面在层叠方向(即,从第一层ly1朝向第十四层ly14的方向)上俯视时的卷绕方向。

[0059]

形成第二线路l2的线圈l21、l22从与线圈l21的平衡端子t2的连接点朝向与线圈l22的接地电极gnd的连接点沿ccw方向(箭头ar21、ar22)卷绕。即,从平衡端子t2朝向基准电位的第二线路l2的卷绕方向与从不平衡端子t1朝向基准电位的第一线路l1的卷绕方向相同。另一方面,由于通过与第一线路l1的耦合诱发的高频信号从第二线路l2的平衡端子t2输出,因此在第二线路l2中,信号沿着线圈l21、l22按顺时针(cw)方向传递。

[0060]

形成第三线路l3的线圈l31、l32从与线圈l31的平衡端子t3的连接点朝向与线圈l32的接地电极gnd的连接点沿cw方向(箭头ar31、ar32)卷绕。即,从平衡端子t3朝向基准电位的第三线路l3的卷绕方向与从不平衡端子t1朝向基准电位的第一线路l1的卷绕方向为相反方向。另一方面,由于通过与第一线路l1的耦合诱发的高频信号从第三线路l3的平衡端子t3输出,所以在第三线路l3中,信号沿着线圈l31、l32在ccw方向上传递。

[0061]

形成第四线路l4的线圈l41、l42从与线圈l42的平衡端子t2的连接点朝向与线圈l41的接地电极gnd的连接点沿ccw方向(箭头ar41、ar42)卷绕。即,第四线路l4的卷绕方向与第三线路l3的卷绕方向为相反方向。第四线路l4与第二线路并联连接,所诱发的高频信号从平衡端子t2输出,因此在第四线路l4中,信号沿着线圈l41、l42在cw方向上传递。因此,从平衡端子t2输出的信号相对于通过第三线路l3的信号为相反相位。

[0062]

以下,使用比较例对实施方式1的平衡转换器的特性进行说明。

[0063]

图7是比较例1的平衡转换器200的电路图。比较例1的平衡转换器200为不具有实施方式1的平衡转换器100、100a中的第四线路l4的使用三个线路的三线式的结构。在这样的结构的平衡转换器中,在不平衡-平衡转换中,一般而言可能产生在平衡信号间的特性中产生差异而无法实现所希望的平衡特性的情况。特别是,若所应用的频带变宽,则平衡信号间的特性的差异容易增大。

[0064]

为了改善平衡特性,存在如图8所示的平衡转换器200a那样,在图7的平衡转换器200的两个平衡端子连接有共模扼流圈105的结构的情况。共模扼流圈通常具有如下结构:在由铁氧体等形成的共用的芯体(未图示)上,卷绕有线路长度相等并且卷绕方向相互不同的两个线路。在图8的比较例2中,配置为连接在第二线路l2与平衡端子t2之间的线路l2a和连接在第三线路l3与平衡端子t3之间的线路l3a电磁耦合。进一步,线路l2a以及线路l3a连接为通过线路l2a的信号的相位相对于通过线路l3a的信号的相位为相反相位。若为这样的结构,由于在彼此的线路中产生的磁通被消除,所以从平衡端子t2以及平衡端子t3输出的信号中的噪声被除去,输出信号的平衡特性得到改善。

[0065]

然而,在图8所示的平衡转换器200a的结构中,除了三线式的平衡转换器的结构以外,还需要在基板内形成共模扼流圈、或者另外组合共模扼流圈的芯片部件。因此,存在整体的设备尺寸增大而妨碍小型化的可能性。

[0066]

另一方面,在根据实施方式1的平衡转换器100、100a、100b中,通过追加与三线式

的平衡转换器的结构的第三线路l3耦合的第四线路l4,能够通过第三线路l3和第四线路l4来实现与共模扼流圈等同的功能。因此,与比较例1的平衡转换器相比,能够抑制尺寸的增大,并且提高平衡线路间的信号的平衡特性。

[0067]

图9是用于对实施方式1的平衡转换器的特性进行说明的图。在图9中,示出图2所示的平衡转换器100以及图7中所示的比较例1的平衡转换器200中的插入损失(insertion loss:il)、反射损失(return loss:rl)、振幅平衡(amplitude balance:ab)、相位偏差(phase difference:pd)、以及同相信号去除比(common mode rejection ratio:cmrr)各特性的模拟结果。在各特性的图表中,实线ln10、ln11、ln12、ln13、ln14表示实施方式1的平衡转换器100的情况,虚线ln10x、ln11x、ln12x、ln13x、ln14x表示比较例1的平衡转换器200的情况。

[0068]

此外,本模拟的例子中的通带的规格为600mhz以上且1500mhz以下的范围。另外,与不平衡端子t1以及平衡端子t2、t3连接的外部设备的阻抗均为50ω。即、输入-输出间的阻抗比为1:2(50ω:100ω)。

[0069]

参照图9,对于插入损失以及反射损失而言,实施方式1的平衡转换器100以及比较例1的平衡转换器200均遍及通带的全域满足il:1.5db以下、rl:10db以上,但平衡转换器100(实线ln10、ln11)的损失比平衡转换器200(虚线ln10x、ln11x)稍微低。认为这是因为通过与第二线路l2并联连接的第四线路l4,从基准电位到平衡端子t2的路径的损失减少。

[0070]

对于振幅平衡而言,在比较例1的平衡转换器200的情况下(虚线ln12x),在通带的特别是低频率区域成为规格范围外。另一方面,可知在实施方式1的平衡转换器100的情况下(实线ln12),在通带的全域为规格范围内,平衡特性得到改善。

[0071]

对于相位偏差而言,实施方式1的平衡转换器100(实线ln13)以及比较例1的平衡转换器200(虚线ln13x)均遍及通带的全域满足

±

10deg以内,但平衡转换器100为更接近0db的结果。

[0072]

同相信号去除比是表现组合了振幅平衡和相位偏差的特性的指标,一般而言优选为25db以上。根据图9,实施方式1的平衡转换器100(实线ln14)能够遍及通带的全域实现高于比较例1的平衡转换器200(虚线ln14x)的同相信号去除比,并且能够遍及通带的全域实现25db以上的同相信号去除比。

[0073]

如上所述,如根据实施方式1的平衡转换器100、100a、100b那样,通过采用使与连接于平衡端子t2的第二线路l2并联连接的第四线路l4与连接于另一个平衡端子t3的第三线路l3耦合的结构,能够不大幅增加平衡转换器的设备尺寸地、遍及较宽的通带宽度来提高平衡端子间的平衡特性。

[0074]

(变形例)

[0075]

在上述的实施方式1的平衡转换器100、100a、100b中,为追加了与连接于平衡端子t2的第二线路l2电并联连接的第四线路l4的结构,但也可以为代替于此,如图10的变形例的平衡转换器100c那样,追加与连接于平衡端子t3的第三线路l3电并联连接的第五线路l5的结构。

[0076]

在图10的平衡转换器100c中,第五线路l5的一端连接于平衡端子t3,另一端连接于基准电位。第五线路l5配置为与第二线路l2电磁耦合。第五线路l5配置为使相对于通过第二线路l2的信号为相反相位的信号通过。

[0077]

通过这样的结构,在平衡转换器100c中,通过第二线路l2和第五线路l5来实现与共模扼流圈等同的功能。因此,在变形例的平衡转换器100c中,与实施方式1的平衡转换器100、100a、100b相同,能够不大幅增加平衡转换器的设备尺寸地、遍及较宽的通带宽度提高平衡端子间的平衡特性。

[0078]

在上述的例子中,对与不平衡端子t1以及平衡端子t2、t3连接的外部设备的阻抗均为50ω的、输入-输出间的阻抗比为1:2的情况进行了说明,但在连接于平衡端子的阻抗为更高阻抗的情况下,也能够应用与上述相同的结构。例如,在与不平衡端子t1以及平衡端子t2、t3连接的外部设备的阻抗均为100ω,且输入-输出间的阻抗比为1:4(50ω:200ω)的情况下,与图7的比较例1的结构相比,能够提高平衡端子间的平衡特性。

[0079]

此外,在将平衡线路侧的阻抗设为比不平衡线路侧的阻抗高的阻抗的情况下,使形成平衡线路(第二线路l2、第三线路l3)的线圈的卷绕数比形成不平衡线路(第一线路l1)的线圈的卷绕数增加。或者,也可以使形成不平衡线路的线圈的卷绕数减少,也可以减小波长缩短用的电容器c1的电容。此时,通过扩大平衡线路的线圈与不平衡线路的线圈之间的距离降低线圈间的电容耦合,来使平衡线路的共振频率与不平衡线路的共振频率一致。

[0080]

在上述的说明中,对从平衡端子t2输出的信号相对于被输入至不平衡端子t1的输入信号为相反相位,从平衡端子t3输出的信号相对于被输入至不平衡端子t1的输入信号为相同相位的情况的例子进行了说明。然而,在平衡转换器中,输出信号相对于输入信号的相位具有频率特性,相对于输入信号而言未必为相同相位或相反相位。图11是用于对实施方式1的平衡转换器中的输出信号(平衡信号)相对于输入信号(不平衡信号)的相位的频率特性进行说明的图。在图11中,在横轴示出频率,在纵轴示出相位。在图11中,实线ln15表示从平衡端子t2输出的信号的通过特性,虚线ln16表示从平衡端子t3输出的信号的通过特性。

[0081]

参照图11,在该模拟的例子中,在频率为0.7ghz附近的情况下,从平衡端子t2输出的信号相对于输入信号为相反相位,从平衡端子t3输出的信号相对于输入信号为相同相位。然而,随着频率比0.7ghz增大,示出各输出信号的相位相对于输入信号缓缓地延迟的倾向。此外,即使在频率发生变化的情况下,从两个平衡端子输出的输出信号彼此的相位相互为相反相位。

[0082]

[实施方式2]

[0083]

在实施方式1及其变形例中,对连接于平衡端子的设备的阻抗等于连接于不平衡端子的设备的阻抗的情况、或者阻抗更高的情况进行了说明。

[0084]

另一方面,存在使连接于平衡端子的设备的阻抗低于连接于不平衡端子的设备的阻抗的情况。在该情况下,通常通过使平衡转换器中的形成平衡线路的线圈的卷绕数减少、使形成不平衡线路的线圈的卷绕数增加、或者增大波长调整用的电容器c1的电容,来实现所希望的阻抗比。然而,在将平衡线路侧设为低阻抗的情况下,为了使平衡线路的共振频率与不平衡线路的共振频率一致,需要进一步增大不平衡线路与平衡线路之间的电容耦合的程度。

[0085]

为了使不平衡线路与平衡线路之间的耦合程度增加,需要缩短线路间的距离,即削薄各电介质层的厚度,但从制造上的制约或者电介质层的机械强度等观点考虑,存在形成电介质层的电介质片材的厚度被限制的情况,而可能产生无法实现所希望的耦合容量的情况。

[0086]

虽然也可以通过追加调整用的电容器来实现由于电介质层的片材厚的限制而不足的耦合容量,但若在电介质基板内追加所希望的容量的电容器,则存在设备整体的尺寸增大,而无法满足小型化的需求的可能性。

[0087]

因此,在实施方式2中,采用除实施方式1的平衡转换器的结构以外,还设置与连接于另一个平衡端子的线路也并联连接的线路,并使该线路与上述结构的平衡转换器耦合的结构。由此,由于能够增加不平衡线路与平衡线路之间的耦合程度,所以即使在平衡端子侧的阻抗低于不平衡端子侧的阻抗的情况下,也能够不大幅增加平衡转换器的设备尺寸地、遍及较宽的通带宽度提高平衡端子间的平衡特性。

[0088]

图12是根据实施方式2的平衡转换器100d的电路图。平衡转换器100d的结构基本上对应于组合实施方式1的平衡转换器100a和变形例的平衡转换器100c而成的结构。具体而言,相对于连接于平衡端子t2的第二线路l2电并联连接的第四线路l4配置为与第三线路l3电磁耦合,并且,相对于连接于平衡端子t3的第三线路l3电并联连接的第五线路l5配置为与第二线路l2电磁耦合。其他结构与平衡转换器100a以及平衡转换器100c相同。通过成为这样的结构,能够提高不平衡线路与平衡线路的耦合程度。进一步,在第二线路l2与第五线路l5的组合、以及第三线路l3与第四线路l4的组合的每个组合中,实质上发挥与共模扼流圈相同的功能,所以能够改善平衡线路间的平衡特性。

[0089]

图13是平衡转换器100d的分解立体图。参照图13,平衡转换器100d的电介质基板110具有层叠有多个电介质层ly21~ly36的结构。

[0090]

在电介质基板110中,线路l1~l5在层叠方向上从上表面起按第五线路l5、第二线路l2、第一线路l1、第三线路l3、以及第四线路l4的顺序邻接地层叠。根据这样的层叠顺序,第一线路l1与第二线路l2以及第三线路l3耦合,第二线路l2与第五线路l5进一步耦合,第三线路l3与第四线路l4进一步耦合。在图13的例子中,线路l1~l5卷绕在共用的卷绕轴cl2的周围,各线路l1~l5中的线圈的开口部遍及线路l1~l5重叠。

[0091]

线路l1~l5分别遍及邻接的两个层而形成,形成于各层的线圈通过通孔连接。更详细而言,第一线路l1具有形成于第六层ly26的线圈l11a和形成于第七层ly27的线圈l12a通过通孔v1来连接的结构。第二线路l2具有形成于第四层ly24的线圈l21a和形成于第五层ly25的线圈l22a通过通孔v2来连接的结构。第三线路l3具有形成于第八层ly28的线圈l31a与形成于第九层ly29的线圈l32a通过通孔v3来连接的结构。第四线路l4具有形成于第十层ly30的线圈l41a和形成于第十一层ly31的线圈l42a通过通孔v4来连接的结构。第五线路l5具有形成于第二层ly22的线圈l51a和形成于第三层ly23的线圈l52a通过通孔v5来连接的结构。

[0092]

在第十二层ly32以及第十四层ly34分别形成有连接于接地电极gnd的平板电极c10、c12。另外,在第十三层ly33以及第十五层ly35,分别形成有通过端子t0与第一线路l1连接的平板电极c11、c13。通过平板电极c10~c13形成调整用的电容器c1。

[0093]

另外,在第十五层ly35还形成有平板电极c21以及平板电极c31。通过平板电极c21和第十四层的平板电极c12形成调整用的电容器c2,并通过平板电极c31和平板电极c12形成调整用的电容器c3。

[0094]

形成第一线路l1的线圈l11a、l12a从与线圈l12a的不平衡端子t1的连接点朝向与线圈l11a的端子t0的连接点沿ccw方向(箭头ar11、ar12)卷绕。线圈l11a的端子t0经由外部

电极与第十三层ly33的平板电极c11以及第十五层ly35的平板电极c13连接,经由第十二层ly32~第十五层ly35所形成的电容器c1与接地电极gnd连接。由于输入至不平衡端子t1的信号从不平衡端子t1朝向接地电极gnd传递,所以信号沿着线圈l11a、l12a在ccw方向上传递。

[0095]

形成第二线路l2的线圈l21a、l22a从与线圈l21a的平衡端子t2的连接点朝向与线圈l22a的接地电极gnd的连接点沿ccw方向(箭头ar21、ar22)卷绕。即,从平衡端子t2朝向基准电位的第二线路l2的卷绕方向与从不平衡端子t1朝向基准电位的第一线路l1的卷绕方向相同。另一方面,由于通过与第一线路l1的耦合而诱发的高频信号从第二线路l2的平衡端子t2输出,所以在第二线路l2中,信号沿着线圈l21a、l22a在cw方向上传递。

[0096]

形成第三线路l3的线圈l31a、l32a从与线圈l31a的平衡端子t3的连接点朝向与线圈l32a的接地电极gnd的连接点沿cw方向(箭头ar31、ar32)卷绕。即,从平衡端子t3朝向基准电位的第三线路l3的卷绕方向与从不平衡端子t1朝向基准电位的第一线路l1的卷绕方向为相反方向。另一方面,由于通过与第一线路l1的耦合而诱发的高频信号从第三线路l3的平衡端子t3输出,所以从平衡端子t3输出的信号在第三线路l3中,信号沿着线圈l31a、l32a在ccw方向上传递。

[0097]

形成第四线路l4的线圈l41a、l42a从与线圈l42a的平衡端子t2的连接点朝向与线圈l41a的接地电极gnd的连接点沿ccw方向(箭头ar41、ar42)卷绕。即,第四线路l4的卷绕方向与第三线路l3的卷绕方向为相反方向。另一方面,第四线路l4与第二线路并联连接,所诱发的高频信号从平衡端子t2输出,所以在第四线路l4中,信号沿着线圈l41a、l42a在cw方向上传递。因此,从平衡端子t2输出的信号相对于通过第三线路l3的信号为相反相位。

[0098]

形成第五线路l5的线圈l51a、l52a从与线圈l52a的平衡端子t3的连接点朝向与线圈l51a的接地电极gnd的连接点沿cw方向(箭头ar51、ar52)卷绕。即,第五线路l5的卷绕方向与第二线路l2的卷绕方向为相反方向。另一方面,第五线路l5与第三线路并联连接,所诱发的高频信号从平衡端子t3输出,因此在第五线路l5中,信号沿着线圈l51a、l52a在ccw方向上传递。因此,从平衡端子t3输出的信号相对于通过第二线路l2的信号为相反相位。

[0099]

图14是用于对实施方式2的平衡转换器100d的特性进行说明的图。在图14中,示出有关实施方式2的平行五线式的平衡转换器100d、实施方式1的平行四线式的平衡转换器100、以及比较例1的平行三线式的平衡转换器200的插入损失(il)、反射损失(rl)、振幅平衡(ab)、相位偏差(pd)、以及同相信号去除比(cmrr)各特性的模拟结果。在各特性的图表中,实线ln20、ln21、ln22、ln23、ln24表示实施方式2的平衡转换器100d的情况,虚线ln20a、ln21a、ln22a、ln23a、ln24a表示实施方式1的平衡转换器100的情况,点划线ln20b、ln21b、ln22b、ln23b、ln24b表示比较例1的平衡转换器100的情况。

[0100]

此外,本模拟的例子中的通带的规格与实施方式1相同为600mhz以上且1500mhz以下的范围。在平衡转换器100d中,与不平衡端子t1连接的外部设备的阻抗为50ω,与平衡端子t2、t3连接的外部设备的阻抗为25ω。即,输入-输出间的阻抗比为1:1(50ω:50ω),平衡端子侧的阻抗低于不平衡端子侧的阻抗。

[0101]

参照图14,关于插入损失以及反射损失,实施方式2的平衡转换器100d、实施方式1的平衡转换器100以及比较例1的平衡转换器200均遍及通带的全域满足il:1.5db以下,rl:10db以上。然而,在振幅平衡以及相位偏差中,对于实施方式1的平衡转换器100(虚线

ln22a、ln23a)以及比较例1的平衡转换器200(点划线ln22b、ln23b)产生成为规格范围外的区域。另一方面,对于实施方式2的平衡转换器100d(实线ln22、ln23),振幅平衡以及相位偏差均实现规格范围内。由此,关于同相信号去除比,实施方式1的平衡转换器100(虚线ln24a)以及比较例1的平衡转换器200(点划线ln24b)也产生低于25db的频带,但在实施方式2的平衡转换器100d(实线ln24)中,能够遍及通带的全域实现25db以上的同相信号去除比。

[0102]

即,可知在平衡线路侧为比不平衡线路侧低的阻抗的情况下,即使在实施方式1所示的结构的平衡转换器也无法实现所希望的平衡特性的情况下,也能够通过成为实施方式2的结构来实现所希望的平衡特性。

[0103]

[实施方式3]

[0104]

在以实施方式1以及实施方式2说明的平衡转换器的例子中,如图6以及图13所示,对各线路由遍及两个层的线圈形成的结构进行了说明。在将该平衡转换器在低频率的区域使用时,存在需要进一步延长线圈的线路长度的情况。在该情况下,根据使用对象的频率,无法以两个层来实现所希望的线路长度,而可能需要遍及更多的层来形成线圈。

[0105]

在这里,如本公开中的平衡转换器的例子那样,在用于与外部设备的连接的外部电极形成于电介质基板的侧面的情况下(参照图4),优选在各线路中与外部电极连接的端部位于各电介质层的外周部。然而,在使用奇数(例如3层)的电介质层来形成螺旋状的线圈的情况下,在形成该线路的电介质层的最上层或者最下层,可能成为线圈端部一方位于比电介质层的外周部靠内侧的状态。若这样,则另外需要形成用于引出位于内侧的线圈端部的布线图案的层,而存在平衡转换器整体的尺寸增大的可能性。

[0106]

另外,在使用4层以上的偶数的电介质层的情况下,由于产生与邻接的线路的距离变远的部分,所以与邻接的线路的耦合减弱,而可能产生得不到充分的特性的情况。

[0107]

因此,在实施方式3中,对使用3层电介质层,并且将所形成的线圈的两端配置于电介质层的外周部的结构进行说明。

[0108]

图15是实施方式3的平衡转换器100e的分解立体图。参照图15,平衡转换器100e的电介质基板110具有层叠有多个电介质层ly41~ly52的结构。平衡转换器100e与实施方式2的平衡转换器100d相同,由5个线路l1~l5构成。此外,在平衡转换器100e中,线路的层叠顺序与平衡转换器100d相反。即,在平衡转换器100e中,线路l1~l5在层叠方向上从下表面起按第五线路l5、第二线路l2、第一线路l1、第三线路l3以及第四线路l4的顺序邻接地层叠。根据这样的层叠顺序,第一线路l1与第二线路l2以及第三线路l3耦合,第二线路l2与第五线路l5进一步耦合,第三线路l3与第四线路l4进一步耦合。另外,在平衡转换器100e中,通过调整各线路的阻抗,可省略形成调整用的电容器的层。

[0109]

在图15的平衡转换器100e的例子中,线路l1~l5中的第一线路l1遍及邻接的三个层而形成,线路l2~l5与平衡转换器100d同样遍及邻接的两个层来形成。更详细而言,第一线路l1具有形成于第六层ly46的线圈l11b和形成于第七层ly47的线圈l12b通过通孔v11来连接,并且形成于第七层ly47的线圈l12b和形成于第八层ly48的线圈l13b通过通孔v12来连接的结构。第二线路l2具有形成于第九层ly49的线圈l21b和形成于第十层ly50的线圈l22b通过通孔v2来连接的结构。第三线路l3具有形成于第四层ly44的线圈l31b和形成于第五层ly45的线圈l32b通过通孔v3来连接的结构。第四线路l4具有形成于第二层ly42的线圈

l41b和形成于第三层ly43的线圈l42b通过通孔v4来连接的结构。第五线路l5具有形成于第十一层ly51的线圈l51b和形成于第十二层ly52的线圈l52b通过通孔v5来连接的结构。

[0110]

对于由邻接的两个层形成的线路l2~l5,与平衡端子t2、t3连接的端部配置于一个层的外周部,与接地电极gnd连接的端部配置于另一个层的外周部。连接两个层的通孔形成于比各电介质层的外周部靠内侧。

[0111]

第一线路l1的第二层线圈l12b的两端分别连接于第一层线圈l11b以及第三层线圈l13b,不与不平衡端子t1连接也不与接地电极gnd连接。因此,在线圈l11b以及线圈l13b中,与线圈l12b连接的端部配置在比电介质层的外周部靠内侧。因此,第二层线圈l12b卷绕成两端配置在比形成线圈l12b的电介质层的外周部靠内侧。换言之,第二层线圈l12b的两端配置在比第一层线圈l11b的最外周的线路导体靠内侧,进一步,配置在比第三层线圈l13b的最外周的线路导体靠内侧。

[0112]

通过将线圈形成为如以上那样的形状,即使在由三个电介质层形成线圈的情况下,在第一线路l1的第一层以及第三层中,也能够将线圈的端部配置在电介质层的外周部。由此,由于能够不削弱线路间的耦合地延长线路长度,所以在以相对较低的频带为对象的平衡转换器中,也能够抑制平衡转换器整体的尺寸增大。

[0113]

此外,在图15的例子中,对连接于不平衡端子的第一线路由三个电介质层形成的情况进行了说明,但也可以代替第一线路或者除了第一线路以外,由三个电介质层形成其他线路。

[0114]

此外,在实施方式3中形成第一线路的“第六层ly46”对应于本公开中的“第一电介质层”。形成第一线路的“第七层ly47”对应于本公开中的“第二电介质层”。形成第一线路的“第八层ly48”对应于本公开中的“第三电介质层”。

[0115]

[实施方式4]

[0116]

一般而言,在平衡转换器中,优选两个平衡端子的输出在成为对象的通带中为相同相位。即,优选从两个不平衡端子输出的信号的相位偏差接近0

°

。然而,在如上述那样的多线式的平衡转换器中,根据各线路中的线圈的形状等,耦合状态未必成为对称,存在相位偏差中产生频率特性的情况。特别是,对于与不平衡端子连接的第一线路来说,若与邻接的第二线路以及第三线路的耦合成为非对称,则在两个平衡端子的输出中容易产生相位偏差。

[0117]

因此,在实施方式4中,对如下结构进行说明:在多线式平衡转换器中,通过将形成与不平衡端子连接的线路的线圈在层叠方向上设为对称的配置,来提高线路间的耦合状态的对称性,并改善相位偏差中的频率特性。

[0118]

图16是实施方式4的平衡转换器100f的分解立体图。参照图16,平衡转换器100f的电介质基板110具有层叠有多个电介质层ly61~ly72的结构。平衡转换器100f与实施方式3的平衡转换器100e同样地、由五个线路l1~l5构成。平衡转换器100f中的线路的层叠顺序与平衡转换器100e相同,线路l1~l5在层叠方向上从下表面起按第五线路l5、第二线路l2、第一线路l1、第三线路l3以及第四线路l4的顺序邻接地层叠。此外,在平衡转换器100f中,也通过调整各线路的阻抗,来省略形成调整用的电容器的层。

[0119]

在图16的平衡转换器100f的例子中,线路l1~l5中的第一线路l1遍及邻接的三个层而形成,线路l2~l5遍及邻接的两个层而形成。更详细而言,第一线路l1具有形成于第六

层ly66的线圈l11c和形成于第七层ly67的线圈l12c通过通孔v11来连接,并且,形成于第七层ly67的线圈l12c与形成于第八层ly68的线圈l13c通过通孔v12来连接的结构。第二线路l2具有形成于第九层ly69的线圈l21c和形成于第十层ly70的线圈l22c通过通孔v2来连接的结构。第三线路l3具有形成于第四层ly64的线圈l31c和形成于第五层ly65的线圈l32c通过通孔v3来连接的结构。第四线路l4具有形成于第二层ly62的线圈l41c和形成于第三层ly63的线圈l42c通过通孔v4来连接的结构。第五线路l5具有形成于第十一层ly71的线圈l51c和形成于第十二层ly72的线圈l52c通过通孔v5来连接的结构。

[0120]

第一线路l1中的第二层线圈l12c的一端在电介质层的外周部与不平衡端子t1连接。线圈l12c的另一端在比电介质层的外周部靠内侧,经由通孔v11与第一层线圈l11c的一端连接。另外,线圈l12c的另一端经由通孔v12与第三层线圈l13c的一端连接。而且,线圈l11c以及线圈l13c的另一端在各个电介质层的外周部,与接地电极gnd连接。即,如图17的(a)的等效电路所示,在第二层线圈l12c与接地电极gnd之间,第一层线圈l11c与第三层线圈l13c并联连接。

[0121]

进一步,在平衡转换器100f中,第一线路l1中的第一层线圈l11c以及第三层线圈l13c形成为相同的线路长度以及相同的形状。换言之,当在层叠方向俯视平衡转换器100f的情况下,线圈l11c与线圈l13c相互整体重叠。通过将与不平衡端子t1连接的第一线路设为这样的对称的结构,对与第二线路l2耦合的线圈l13c以及与第三线路l3耦合的线圈l11c传播相同相位的信号。由此,在与平衡端子t2、t3连接的其他线路间,能够减少第一线路l1对由于与第一线路l1的电磁耦合而产生的信号的相位偏差的影响。因此,能够改善相位偏差中的频率特性。

[0122]

此外,在平衡转换器100f的例子中,对第一线路l1中的线圈l11c以及线圈l13c为同一形状的情况进行了说明,但这些线圈的形状也可以不相同。例如,在形成与该线圈耦合的第二线路l2以及第三线路l3的线圈形状相互不同的情况下,也可以通过与其对应地分别独立地变更线圈l11c以及线圈l13c的各线圈的形状,来减少在第二线路l2以及第三线路l3中产生的信号的相位偏差。

[0123]

另外,也可以是如图17的(b)的等效电路那样,第二层线圈12d的一端与接地电极gnd连接,且在线圈12d的另一端与不平衡端子t1之间,第一层线圈11d与第三层线圈13d并联连接的结构。

[0124]

图18是用于对实施方式4的平衡转换器的特性进行说明的图。在图18中,示出将第一线路l1在层叠方向上设为对称形状的情况(实施方式4)、以及将第一线路l1设为非对称形状的情况(比较例)下的插入损失(il)、反射损失(rl)、振幅平衡(ab)以及相位偏差(pd)。在各特性的图表中,实线ln30、ln31、ln32、ln33表示实施方式4的平衡转换器100f的情况,虚线ln30x、ln31x、ln32x、ln33x表示比较例的情况。

[0125]

在本模拟的例子中的通带的规格范围(600mhz~1500mhz)中,在比较例的情况下,对于插入损失、反射损失以及振幅平衡满足所希望的规格,但对于相位偏差,随着频率升高而偏差增大,在超出5ghz的范围内成为规格范围外。另一方面,在实施方式4的平衡转换器100f的情况下,对于插入损失、反射损失以及振幅平衡与比较例的情况相同,成为所希望的规格范围,并且,对于相位偏差也遍及通带的范围几乎达到0

°

附近。即,在实施方式4的平衡转换器100f中,相位偏差的频率特性得到改善。

[0126]

如上所述,通过将第一线路l1在层叠方向上设为对称形状,能够提高邻接的线路间的耦合状态的对称性,并能够改善平衡转换器整体的相位偏差的频率特性。

[0127]

此外,实施方式4中的“线圈11c”或者“线圈11d”对应于本公开中的“第一线圈”。实施方式4中的“线圈12c”或者“线圈12d”对应于本公开中的“第二线圈”。实施方式4中的“线圈13c”或者“线圈13d”对应于本公开中的“第三线圈”。

[0128]

应当认为本次公开的实施方式在所有的点是例示,而并不是限制性的内容。本公开的范围通过权利要求书来表示,而不是上述的实施方式的说明,旨在包含与权利要求书等同的意思以及范围内的所有变更。

[0129]

附图标记说明

[0130]1…

通信装置,10

…

前端电路,20

…

rfic,100、100a~100f、200、200a

…

平衡转换器,105

…

共模扼流圈,110

…

电介质基板,ant

…

天线,c1~c3

…

电容器,c10~c13、c20、c21、c31、gnd

…

电极,dm

…

方向性标记,flt1、flt2

…

滤波器,l1~l5、l2a、l3a

…

线路,l11~l13、l21、l22、l31、l32、l41、l42、l51、l52

…

线圈,lna

…

低噪声放大器,ly1~ly14、ly21~ly36、ly41~ly52、ly61~ly72

…

电介质层,pa

…

功率放大器,rx

…

接收侧线路,sw

…

开关,in、out1、out2、t0~t3、ta~tc

…

端子,tx

…

发送侧线路,v1~v5、v11、v12

…

通孔。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1