半导体装置的制作方法

1.本发明涉及包括使用了基于氧化物半导体的tft的显示装置和光传感器装置的半导体装置。

背景技术:

2.使用了氧化物半导体的tft(thin film transistor)与使用了多晶硅的tft相比能够增大off电阻,与使用了a-si(非晶硅)的tft相比能够增大移动度,因此,能够用于液晶显示装置、有机el显示装置等显示装置或传感器等半导体装置。

3.在使用了tft的半导体装置中,对于tft的漏极电极、源极电极、影像信号线、扫描线等多使用al布线。因为能够降低布线电阻。但是,al布线容易因电迁移现象或应力迁移而产生断线等。为了防止该情况,在专利文献1中记载了一种将al布线周围以氮化钛(tin)覆盖的结构。

4.另外,在上述那样的半导体装置中,与al布线一起,使用了作为透明金属氧化物导电膜的ito(indium tin oxide)。若使ito与al布线直接连接,则al夺取ito的氧,al布线与ito的连接不再产生。为了防止该现象,在专利文献2的比较例中,记载了一种将al布线设为ti、al、tin三层构造的结构。

5.现有技术文献

6.专利文献

7.专利文献1:日本特开平6-291119号公报

8.专利文献2:日本特开2012-43821号公报

技术实现要素:

9.氧化物半导体若被脱氧则会金属化、导电化。另外,在使用了氧化物半导体的tft中,若从沟道区域脱氧,则tft导通化,无法再进行作为tft的动作。

10.另一方面,在使用了tft的半导体装置中,对tft的栅极电极、漏极电极、源极电极等使用金属。金属具有夺氧的性质。在底栅类型的氧化物半导体tft中,在栅极电极之上存在栅极绝缘膜,在栅极绝缘膜之上存在氧化物半导体膜。在这样的结构中,作为金属的栅极电极经由栅极绝缘膜从氧化物半导体夺氧,产生氧化物半导体tft不再工作的现象。

11.本发明的课题为,在氧化物半导体tft中,尤其防止因从构成沟道区域的氧化物半导体夺氧而氧化物半导体tft不再工作的现象。

12.本发明克服了上述问题,具体方案如下。

13.(1)一种半导体装置,具有tft,该tft在栅极电极之上形成有栅极绝缘膜,在上述栅极绝缘膜之上形成有氧化物半导体膜,上述半导体装置的特征在于,上述氧化物半导体膜具有沟道区域、漏极区域、源极区域,俯视下,在上述栅极电极的上表面,在与上述氧化物半导体膜的上述沟道区域相对的部分,形成有金属氮化膜,上述栅极电极的上表面的一部分不存在上述金属氮化膜。

14.(2)在上述(1)所述的半导体装置中,其特征在于,俯视下,在上述栅极电极的上表面的与上述氧化物半导体膜的上述漏极区域、上述源极区域对应的部分,不存在上述金属氮化膜。

15.(3)在上述(1)所述的半导体装置中,其特征在于,上述氧化物半导体膜在上述沟道区域与上述漏极区域之间、以及上述沟道区域与上述源极区域之间具有中间电阻区域,在上述栅极电极的上表面的与上述氧化物半导体膜的上述中间电阻区域对应的部分,没有形成上述金属氮化膜,在与上述氧化物半导体膜的上述漏极区域及上述源极区域对应的部分,形成有上述金属氮化膜。

16.(4)在上述(1)所述的半导体装置中,其特征在于,在上述栅极电极的侧面也形成有上述金属氮化膜。

17.(5)在上述(1)至(4)中任一项所述的半导体装置中,其特征在于,取代上述金属氮化膜而形成有金属氧化膜。

18.(6)在上述(1)至(4)中任一项所述的半导体装置中,其特征在于,取代上述金属氮化膜而形成有绝缘性金属氧化膜。

附图说明

19.图1是液晶显示装置的俯视图。

20.图2是液晶显示装置的显示区域的俯视图。

21.图3是液晶显示装置的显示区域的剖视图。

22.图4是实施例1的第1方式的tft附近的剖视图。

23.图5是实施例1的栅极电极的截面构造的例子。

24.图6是实施例1的第2方式的tft附近的剖视图。

25.图7是实施例1的第3方式的tft附近的剖视图。

26.图8是实施例1的第4方式的tft附近的剖视图。

27.图9是实施例2的第1方式的tft附近的剖视图。

28.图10是实施例2的第2方式的tft附近的剖视图。

29.图11是实施例2的第3方式的tft附近的剖视图。

30.图12是实施例2的第4方式的tft附近的剖视图。

31.图13是实施例3的第1方式的tft附近的剖视图。

32.图14是实施例3的第2方式的tft附近的剖视图。

33.图15是实施例3的第3方式的tft附近的剖视图。

34.图16是实施例3的第4方式的tft附近的剖视图。

35.图17是实施例4的第1方式的tft附近的剖视图。

36.图18是实施例4的第2方式的tft附近的剖视图。

37.图19是比较例中的tft附近的剖视图。

38.图20是比较例的详细剖视图。

39.图21是比较例的其他的详细剖视图。

具体实施方式

40.以下,列举液晶显示装置为例详细说明本发明的内容。图1是作为适用本发明的例子的液晶显示装置的俯视图。在图1中,tft基板100和对置基板200通过密封材料16而粘结,在tft基板100与对置基板200之间夹持有液晶层。在tft基板100与对置基板200重叠的部分形成有显示区域14。

41.在tft基板100的显示区域14,扫描线11沿横向(x方向)延伸,并在纵向(y方向)上排列。另外,影像信号线12沿纵向延伸并在横向上排列。由扫描线11和影像信号线12围出的区域为像素13。

42.tft基板100形成得比对置基板200大,tft基板100不与对置基板200重叠的部分为端子区域15。在端子区域15连接有柔性布线基板17。驱动液晶显示装置的驱动器ic搭载于柔性布线基板17。

43.由于液晶自身不发光,所以在tft基板100的背面配置有背光源。液晶显示面板按每个像素控制来自背光源的光而形成图像。柔性布线基板17通过向背光源的背面折曲而减小作为液晶显示装置整体的外形。

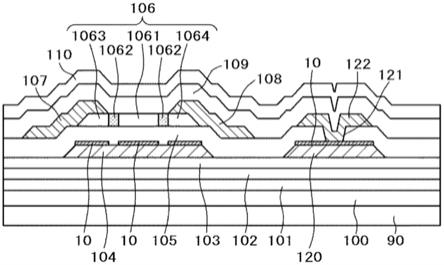

44.在本发明的液晶显示装置中,对于显示区域14中使用的tft,使用了利用漏电流少的氧化物半导体的tft。另外,在密封材料附近的边缘部分,例如,形成有扫描线驱动电路,对于扫描线驱动电路,大多使用移动度大的利用多晶硅半导体的tft,但也能够使用基于氧化物半导体的tft。

45.图2是显示区域中的像素的俯视图。图2是ips(in plane switching)方式中的被称为ffs(fringe field switching)的方式的液晶显示装置。在图2中,使用了利用氧化物半导体106的底栅类型的tft。氧化物半导体tft由于漏电流小,所以适宜作为开关tft。

46.在图2中,扫描线11沿横向(x方向)延伸,在纵向(y方向)上排列。另外,影像信号线12沿纵向延伸,在横向上排列。在由扫描线11和影像信号线12围出的区域中形成有像素电极116。在图2中,在影像信号线12与像素电极116之间形成有具有氧化物半导体106的氧化物半导体tft。在氧化物半导体tft中,影像信号线12构成漏极电极107,扫描线11分支并构成氧化物半导体tft的栅极电极104。氧化物半导体tft的源极电极108向像素电极116侧延伸,经由通孔112与像素电极116连接。

47.像素电极116形成为梳齿状。像素电极116具有狭缝1161。在像素电极116的下侧,经由电容绝缘膜呈平面状形成有公共电极113。公共电极113与各像素连接而公共形成。若向像素电极116供给影像信号,则在像素电极116与公共电极113之间产生穿过液晶层的电力线,通过使液晶分子旋转而形成图像。

48.图3是与图2对应的液晶显示装置的剖视图的例子。在图3中,使用了利用氧化物半导体膜106的底栅类型的tft。氧化物半导体tft由于漏电流小,所以适宜作为开关tft。

49.在氧化物半导体中,存在igzo(indium gallium zinc oxide)、itzo(indium tin zinc oxide)、znon(zinc oxide nitride)、igo(indium gallium oxide)等。在本实施例中,作为氧化物半导体而使用igzo。

50.在图3中,在玻璃基板90之上形成有聚酰亚胺基板100。在工序最后,当玻璃基板90被从聚酰亚胺基板100剥离时,液晶显示装置成为柔性液晶显示装置。在聚酰亚胺基板100之上,形成有由以氧化硅(sio)形成的第1底膜101、以氮化硅(sin)形成的第2底膜102、以氧

化硅(sio)形成的第3底膜103这三层构成的底膜。

51.在第3底膜103之上形成有栅极电极104。栅极电极104是ti及al的层叠构造。栅极绝缘膜105覆盖栅极电极104并由sio形成,在栅极绝缘膜105之上形成有氧化物半导体膜106。在氧化物半导体膜106的一端层叠有漏极电极107,在氧化物半导体106的另一端层叠有源极电极108。漏极电极107、源极电极108均由金属或合金形成。

52.以覆盖氧化物半导体106、漏极电极107、源极电极108的方式形成有基于sio的第1层间绝缘膜109,在其上形成有基于sin的第2层间绝缘膜110。以sio形成第1层间绝缘膜109的理由是为了从sio向氧化物半导体106的沟道区域供氧。

53.在第2层间绝缘膜110之上例如通过丙烯酸树脂形成有有机钝化膜111。有机钝化膜111具有作为平坦化膜的作用,因此形成得厚为2μm左右。在有机钝化膜111上,为了实现源极电极108与像素电极116的导通,形成有通孔112。

54.在有机钝化膜111之上呈平面状形成有公共电极113,在公共电极113之上形成有电容绝缘膜114,在电容绝缘膜114之上形成有像素电极116。为了实现像素电极116与源极电极108的导通,在电容绝缘膜114上,在有机钝化膜111的通孔112内形成有通孔115。以覆盖像素电极116的方式形成有用于使液晶分子初始取向的取向膜117。

55.隔着液晶层300与像素电极116等相对地配置有对置基板200。在对置基板200的内侧形成有彩色滤光片201和黑矩阵202。黑矩阵202覆盖tft及通孔112,防止漏光。以覆盖彩色滤光片201及黑矩阵202的方式形成有保护膜203,在其上形成有取向膜204。

56.在图3中,若对像素电极116施加电压则产生穿过液晶层300的电力线,由此液晶分子301旋转,使液晶层300的光透射率变化。通过按每个像素改变液晶层300的光透射率而形成图像。

57.如图3所示,由金属形成的栅极电极104隔着栅极绝缘膜105与氧化物半导体106相对。栅极电极104由于为金属,所以具有经由栅极绝缘膜105从氧化物半导体106抽取氧的作用。于是,氧化物半导体106的电阻降低,tft变得不再正常工作。

58.图19是应对于此的作为比较例的tft附近的剖视图。在图19中,左侧为使用了氧化物半导体106的tft附近的剖视图,右侧为与tft同时形成的、用于形成电容的电容布线120及电容电极122。

59.图19的层结构如图3中说明那样。图19与图3的不同点在于,作为栅极电极104与氧化物半导体膜106之间的栅极绝缘膜105,存在由sin形成的第1栅极绝缘膜1051和由sio形成的第2栅极绝缘膜1052。sio膜1052与氧化物半导体膜106接触。

60.图20是表示图19中的由sin形成的第1栅极绝缘膜1051的作用的剖视图。sin膜1051具有阻挡氧的性质。在图20中,由金属形成的栅极电极104要从作为第2栅极绝缘膜1052的sio膜和氧化物半导体膜106吸引氧,但如图20所示,通过作为第1栅极绝缘膜1051的sin膜阻挡氧的移动,能够防止氧从氧化物半导体106脱离。图20中的对箭头标注的

×

标记表示氧被sin膜1051阻挡。

61.图21是表示图19的结构的问题点的剖视图。构成第1栅极绝缘膜1051的sin膜阻挡氧,另一方面,放出氢。若该氢到达氧化物半导体膜106,则氧化物半导体被还原,即被夺氧,导致氧化物半导体膜106导通。

62.因此,在图19的结构中,没有成为充分的对策。以下所示的实施例1至4避免产生这

样的问题点,且提供应对从氧化物半导体层106夺氧的现象的结构。

63.【实施例1】

64.图4是表示实施例1的第1方式的剖视图。图4的层结构与图3中说明的结构相同。如图5所示,栅极电极104为al膜1042被作为基底金属1041的ti膜和作为压顶金属1043的ti膜夹持的结构。图4及图5的特征为在栅极电极104之上形成有作为金属氮化膜10的氮化钛(tin)这一点。在氮化钛膜10之上形成有基于sio膜的栅极绝缘膜105,在栅极绝缘膜106之上形成有氧化物半导体膜106。

65.氮化钛膜10通过溅射形成,但其能够在与作为压顶金属1043的ti膜的溅射相同的腔室中连续地进行。即,在以溅射形成了ti膜1043后,导入氮气,能够通过反应性溅射形成tin膜10。

66.在图5中,基底金属1041的膜厚为例如50nm,al膜1042的膜厚为例如300nm,压顶金属1043的膜厚为例如50nm。tin膜10的膜厚为例如10nm,但只要为5nm至30nm左右即可。由sio形成的栅极绝缘膜105的膜厚为例如300nm至500nm,氧化物半导体106的膜厚为例如50nm。此外,也存在省略图5中的基底金属1041的情况。

67.在图4中,能够通过形成于栅极电极104之上的氮化钛膜10来阻止氧被从氧化物半导体106吸收到栅极电极104。因此,能够防止氧化物半导体tft的特性变化。

68.在图4中,氮化钛膜10不是存在于栅极电极104的整个上表面,而是存在作为一部分未形成的区域的空缺。该空缺用于形成氧化物半导体膜106中的中间电阻区域(也将其称为ldd区域)1062。即,在形成有空缺的部分中,氧被栅极电极104从氧化物半导体膜106抽取,因此在该部分,氧化物半导体106的电阻降低,形成中间电阻区域1062。中间电阻区域1062抑制热载流子的生成,使氧化物半导体tft的特性稳定化。

69.此外,在漏极电极107或源极电极108层叠于氧化物半导体106的区域1063、1064中,氧被作为金属的漏极电极107或源极电极108从氧化物半导体1063、1064大量抽取,所以氧化物半导体1063、1064变为具有导电性。另一方面,氧化物半导体的沟道区域1061由于氮化钛膜10的存在而在氧化物半导体1061内维持氧,因此维持高电阻,能够维持tft的特性。因此,能够维持氧化物半导体tft的可靠性。

70.在图4的右侧,在与栅极电极104同时形成的电容布线120之上也形成有氮化钛膜10。但是,氮化钛膜10由于具有导电性,所以不会损害电容布线120与电容电极121的导通。

71.图6是表示实施例1的第2方式的剖视图。图6与图4的不同点在于,形成于栅极电极104之上的氮化钛膜10仅形成在与氧化物半导体106的沟道区域1061对应的部分上。即,在氧化物半导体106的沟道区域1061中,由氮化钛膜10阻止抽取氧,因此能够维持高电阻。

72.但是,由于被栅极电极104从与栅极电极104之上形成有氮化钛膜10的部分以外的部分对应的氧化物半导体106夺氧,所以氧化物半导体106的电阻降低。另外,漏极电极107及源极电极108层叠的氧化物半导体106的区域、即漏极区域1063及源极区域1064由于被漏极电极107及源极电极108大量抽取氧而电阻大幅降低。与之相对,沟道区域1061与漏极区域1063之间,或者沟道区域1061与源极区域1064之间仅从栅极电极104经由栅极绝缘膜105抽取氧,所以氧化物半导体106的电阻值与漏极区域1063和源极区域1064相比,不会大幅降低。即,在图6的结构中也是,形成有中间电阻区域(ldd区域)。因此,在图6的结构中也是,能够形成特性稳定的氧化物半导体tft。

73.图7是表示实施例1的第3方式的剖视图。图7与作为第1实施方式的图4的不同点在于,在栅极电极104的侧面也形成有氮化钛膜10。由此,能够更高效地阻止基于栅极电极104从氧化物半导体106吸收氧。

74.为了在栅极电极104的侧面也形成氮化钛膜10,栅极电极104的侧面的锥度最好不要陡峭。为此目的,栅极电极104的侧面的锥角θ优选为40度至60度。

75.图8是表示实施例1的第4方式的剖视图。图8与作为第2实施方式的图6的不同点在于,在栅极电极104的侧面也形成有氮化钛膜10。由此,能够更高效地阻止基于栅极电极104从氧化物半导体106吸收氧。图8的其他结构与图6及图7中说明的结构相同。

76.在以上的说明中,作为金属氮化膜10列举氮化钛为例进行了说明,但金属氮化膜10不限于此。也能够使用例如氮化钽(tanx)等。

77.【实施例2】

78.实施例2的结构与实施例1的结构的不同点在于,液晶显示装置的基板不是聚酰亚胺基板100而是玻璃基板90。图9是表示实施例2的第1方式的剖视图。图9与实施例1的图4的不同点在于,不存在聚酰亚胺基板和第1至第3底膜,而是在玻璃基板90之上直接形成栅极电极104。

79.通常,玻璃基板90使用无碱玻璃。另外,来自玻璃基板90的杂质对氧化物半导体106的影响被作为金属的栅极电极104阻止。但是,在残存来自玻璃基板90的杂质的影响的情况下,只要形成图3中说明那样的第1至第3底膜101、102、103即可。图9中的其他层构造由于与图4相同,所以省略说明。

80.图10是表示实施例2的第2方式的剖视图。图10与实施例1的图6的不同点在于,不存在聚酰亚胺基板和第1至第3底膜,而是在玻璃基板90之上直接形成栅极电极104。关于其差异,与图9中说明的相同,因此省略。

81.图11是表示实施例2的第3方式的剖视图。图11与实施例1的图7的不同点在于,不存在聚酰亚胺基板和第1至第3底膜,而是在玻璃基板90之上直接形成栅极电极104。关于其差异,与图9中说明的相同,因此省略。

82.图12是表示实施例2的第4方式的剖视图。图12与实施例1的图8的不同点在于,不存在聚酰亚胺基板和第1至第3底膜,而是在玻璃基板90之上直接形成栅极电极104。关于其差异,与图9中说明的相同,因此省略。

83.【实施例3】

84.图13是表示实施例3的第1方式的剖视图。图13与实施例1的图4的不同点在于,在栅极电极104之上,不是形成有金属氮化膜,而是形成有金属氧化膜20。金属氧化膜20也能够阻止栅极电极104从氧化物半导体106抽取氧。也就是说,金属氧化膜20的作用与在实施例1的图4中对金属氮化膜说明的作用相同。

85.作为金属氧化物20的种类,存在先前说明的各种氧化物半导体、ito等金属氧化物导电体、氧化铝(alox)等绝缘金属氧化物等。此外,作为其他金属氧化物导电体,存在azo(aluminum doped zinc oxide),izo(indium zinc oxide)等。金属氧化膜20的膜厚与金属氮化膜的情况同样地,优选为5nm至30nm。

86.由于也存在金属氧化物为绝缘物的情况,所以在图13中,在形成于电容布线120之上的金属氧化膜20上,在电容布线120与电容电极121连接的部分形成有通孔。图13的其他

结构及作用与实施例1的图4中说明的结构及作用相同,因此省略。

87.图14是表示实施例3的第2方式的剖视图。图14与实施例1的图6的不同点在于,取代金属氮化膜而形成有金属氧化膜20。图14中的金属氧化膜20的作用与图6中的金属氮化膜20的作用相同,因此省略说明。

88.图15是表示实施例3的第3方式的剖视图。在图15中,栅极电极104的侧面被金属氧化膜20覆盖。图15与实施例1的图7的不同点在于,取代金属氮化膜而形成有金属氧化膜20。图15中的金属氧化膜20的作用与图7中的金属氮化膜20的作用相同,因此省略说明。

89.图16是表示实施例3的第4方式的剖视图。在图16中,栅极电极104的侧面被金属氧化膜20覆盖。图16与实施例1的图8的不同点在于,取代金属氮化膜而形成有金属氧化膜20。图16中的金属氧化膜20的作用与图8中的金属氮化膜的作用相同,因此省略说明。

90.【实施例4】

91.图17是表示实施例4的第1方式的剖视图。在图17中,在栅极电极104之上形成有成为绝缘膜的金属氧化膜20。作为成为绝缘膜的金属氧化膜20,例如,能够列举氧化铝(alox)膜。氧化铝(alox)膜30的厚度与实施例1中的金属氮化膜同样地为5nm至30nm。

92.氧化铝(alox)膜30的作用也与实施例1的图4或图7等中说明的金属氮化膜的作用相同。氧化铝(alox)膜30由于是绝缘膜,所以不仅能够覆盖栅极电极104或电容布线120之上,也能够将基板整面覆盖。由此,对于氧化铝(alox)膜30,也能够具有用于阻止来自玻璃基板90或聚酰亚胺基板100等的杂质的作为阻挡膜的作用。

93.图18是表示实施例4的第2方式的剖视图。图18与实施例2的图12的不同点在于,在栅极电极104之上不是形成有金属氮化膜而是形成有氧化铝(alox)膜30,以及氧化铝(alox)膜30不仅仅形成在栅极电极104及电容布线120之上,而是形成在基板整个面上。氧化铝(alox)膜30的作用等与图17等中说明的作用相同,因此省略。

94.如以上那样,根据本发明,能够有效防止氧从氧化物半导体膜消失,能够形成稳定的氧化物半导体tft。

95.此外,以上说明了将氧化物半导体适用于液晶显示装置的例子,但本发明也能够使用于有机el显示装置等其他显示装置、二维光传感器等、其他的使用了氧化物半导体的装置。

96.附图标记说明

97.10

…

金属氮化膜,11

…

扫描线,12

…

影像信号线,13

…

像素,14

…

显示区域,15

…

端子区域,16

…

密封材料,17

…

柔性布线基板,20

…

金属氧化物,30

…

氧化铝(alox)膜,90

…

玻璃基板,100

…

聚酰亚胺基板,101

…

第1底膜,102

…

第2底膜,103

…

第3底膜,104

…

栅极电极,105

…

栅极绝缘膜,106

…

氧化物半导体膜,107

…

漏极电极,108

…

源极电极,109

…

第1层间绝缘膜,110

…

第2层间绝缘膜,111

…

有机钝化膜,112

…

通孔,113

…

公共电极,114

…

电容绝缘膜,115

…

通孔,116

…

像素电极,117

…

取向膜,120

…

电容布线,121

…

通孔,122

…

电容电极,136

…

通孔,150

…

下部电极,151

…

有机el层,152

…

阴极,153

…

保护层,154

…

粘结材料,155

…

偏振片,160

…

堤,200

…

对置基板,201

…

彩色滤光片,202

…

黑矩阵,203

…

保护膜,204

…

取向膜,300

…

液晶层,301

…

液晶分子,1041

…

基底金属,1042

…

al膜,1043

…

压顶金属,1051

…

sin膜,1052

…

sio膜,1061

…

沟道区域,1062

…

中间电阻区域(ldd区域),1063

…

漏极区域,1064

…

源极区域,1161

…

像素电极狭缝。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1