一种新型的面板级封装方法及结构与流程

1.本发明涉及面板级封装技术领域,尤其涉及一种新型的面板级封装方法及结构。

背景技术:

2.随着电路集成技术的不断发展,电子产品越来越向小型化、智能化、高性能以及高可靠性方向发展。封装技术不但影响产品的性能,而且还制约产品的小型化。随着芯片的不断小型化、集成化,芯片的引脚越来越多,尺寸越来越小,集成电路领域对封装技术的要求也越来越高。传统的封装采用的是引线框架、贴片、打线(即wire donding)等,这种传统封装工艺存在效率低、成本高的缺点,因此面板级封装应运而生,面板级封装是通过印制电路板pcb或者封装基板的工艺流程替代传统的打线工艺提升整体的功率密度、电流耐受能力等。但是,现有的面板级封装的工艺流程中,除了封装段的流程贴片、塑封外,产品还要经历pcb或者封装基板工艺中的干、湿法流程,如图形、孔金属化等,同时湿法流程中必须对板件进行烘干处理,如上的干湿切换流程等非常容易产生静电。同时静电作为功率器件半导体封装制程中的主要影响,静电的存在会导致芯片出现过电应力损伤,直接失效或者间接失效,因此防静电做为面板级封装的重要课题之一,会影响封装制程中的芯片成活率、产品良率及产品长期使用的可靠及稳定性。

3.可见,现有的面板级封装工艺流程中,存在以下缺陷:

4.(1)干湿切换流程等非常容易产生静电,会导致芯片出现过电应力损伤,直接失效或者间接失效。

5.(2)由于静电产生,导致芯片产品不良率高,产品长期使用的可靠性及稳定性差。

6.为了克服上述存在的问题,我们发明了一种新型的面板级封装方法及结构。

技术实现要素:

7.本发明的发明目的在于解决现有的面板级封装工艺流程中,存在干湿切换流程等非常容易产生静电,会导致芯片出现过电应力损伤,直接失效或者间接失效,静电导致芯片产品不良率高,产品长期使用的可靠性及稳定性差问题。其具体解决方案如下:

8.一种新型的面板级封装方法,按照以下步骤执行:

9.步骤1,提供一张刚性强的金属材料或者非金属材料的载体;

10.步骤2,在载体的表面形成一层可剥离层,可剥离层上整个表面覆盖第一金属层;

11.步骤3,第一金属层与金属材料的载体自身的第二金属层互相电导通,或者第一金属层与非金属材料的载体的另一面的第三金属层互相电导通;

12.步骤4,在第一金属层表面通过图形工艺及电镀的方式形成多个金属基岛,以及多个金属基岛之间的导电引线,导电引线与第一金属层边缘向上设置的四面包围导体实现电互联;

13.步骤5,金属基岛之间的导电引线的主连接线部分,均设置在产品的切割道上;

14.步骤6,在一部分金属基岛上设置芯片,在另一部分金属基岛上设置芯片电极的引

出承接盘;

15.步骤7,在第一金属层表面,对金属基岛上的芯片、芯片电极的引出承接盘、导电引线进行面板级塑封,塑封后整个芯片被塑封料包裹,同时载体四周的导电材料裸露出来;

16.步骤8,在塑封料表面同步压上一层第四金属层,第四金属层的四周与四面包围导体电连接,形成静电屏蔽笼,以保护芯片的安全;

17.步骤9,完成塑封的产品通过镭射的方式露出芯片的电极和芯片电极的引出承接盘;

18.步骤10,通过金属导孔及图形工艺加工,完成芯片的电极和芯片电极的引出承接盘与第四金属层的电连接,同时完成本层图形到静电屏蔽笼之间的电互联,保证芯片不受静电损伤;

19.步骤11,在第四金属层及塑封料的表面,覆盖一层厚的绝缘材料,作为整体结构的补强层;

20.步骤12,通过物理方式将完成加工的板件,从可剥离层剥离下来,露出整个第一金属层;

21.步骤13,对第一金属层进行图形工艺加工,将第一金属层蚀刻成需要的焊盘形状,同时保证各个焊盘形状之间通过导电引线进行金属互联,此时芯片依旧在静电屏蔽笼中,可保证芯片不被静电损伤;

22.步骤14,针对板件进行切割,沿产品的切割道将板件切割形成单颗器件,同时切除掉在切割道上的导电引线的主连接线部分,静电屏蔽笼失效。

23.进一步地,所述可剥离层为可直接进行机械剥离的材料,并且具有导电性。

24.进一步地,步骤3中所述第一金属层与金属材料的载体自身的第二金属层通过可剥离层互相电导通。或者第一金属层与非金属材料的载体的另一面的第三金属层,通过设置于载体中的多个金属导孔以及可剥离层实现互相电导通,或者通过载体的四周边缘包裹金属墙实现互相电导通。

25.进一步地,所述图形工艺是通过贴膜、曝光、显影、蚀刻的加工工艺。

26.进一步地,所述四面包围导体的设置方法是:在步骤7的塑封前,在第一金属层的四周印刷一圈导电浆料并将此导电浆料固化的方式;或者是在步骤8中压上一层第四金属层后,在第一金属层的四周加工多个金属导孔的方式。

27.进一步地,所述金属导孔包括金属盲孔或者金属通孔中的任一种。

28.进一步地,所述四面包围导体的厚度>金属基岛+芯片的总厚度,金属基岛的厚度>导电引线的厚度。所述导电引线的宽度≤产品的切割道的宽度。

29.一种新型的面板级封装结构,用于实现上述一种新型的面板级封装方法,包括金属材料或者非金属材料的载体,设于载体上表面的可导电的可剥离层,设于可剥离层上表面的第一金属层,第一金属层可与金属材料的载体第二金属层电连接,或者第一金属层可与载体下表面设置的第三金属层电连接,第一金属层的上表面设有多个金属基岛和多个金属基岛之间的导电引线,导电引线与第一金属层电连接,一部分金属基岛上设有芯片,另一部分金属基岛上设置芯片电极的引出承接盘,第一金属层四周向上设有四面包围导体,四面包围导体的顶端设有第四金属层,第四金属层的四周与四面包围导体电连接,形成静电屏蔽笼,金属基岛或者芯片的上表面通过多个金属导孔,与第四金属层电连接,在第一金属

层与第四金属层之间及四面包围导体所包围的空间内设有塑封料,第四金属层及塑封料上表面,设有补强层。

30.进一步地,所述金属导孔包括金属盲孔或者金属通孔中的任一种,四面包围导体厚度>金属基岛+芯片的总厚度,金属基岛的厚度>导电引线的厚度,所述导电引线的主连接线部分,均设置在产品的切割道上,导电引线的宽度≤产品的切割道的宽度。

31.综上所述,采用本发明的技术方案具有以下有益效果:

32.本发明解决了现有的面板级封装工艺流程中,存在干湿切换流程等非常容易产生静电,会导致芯片出现过电应力损伤,直接失效或者间接失效,静电导致芯片产品不良率高,产品长期使用的可靠性及稳定性差问题。本方案具有以下的优点:

33.(1)本发明专利中的塑封过程中不存在孤立的单颗焊盘,所有图形线路或者焊盘之间均使用导电引线电互联形成有效的导电网络,从而在板件上形成静电屏蔽笼,保证了整个加工过程的芯片安全性。

34.(2)本发明载体使用带有可剥离功能的第一金属层作为地级进行静电释放,同时在此载体的第一金属层上进行多层次堆叠加工,其加工出的芯片的电极和芯片电极的引出承接盘,通过金属导孔或者导电引线与第四金属层组成电连接,或者通过四面包围导体电连接,很快地将静电有效释放到第一金属层的地级。地级层(也就是可剥离层)会在产品加工完成后进行剥离,剥离后,蚀刻出外部焊盘,完成产品切割后,静电释放的保护功能到此为止。

35.(3)本方案的静电防护功能仅在面板级塑封过程中针对芯片进行静电屏蔽保护,当器件完成封装之后进行切割,此时静电保护功能将随着金属导电网络(即由导电引线或者金属导孔构成的金属导电网络)的切割破坏从而失去保护作用,同时过程中添加的金属互联层(指为了防静电而设置的金属导电网络)在切割过程中会被去除掉,并不会显著影响产品的结构设计和功能实现。

附图说明

36.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例的描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一部分实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还能够根据这些附图获得其他的附图。

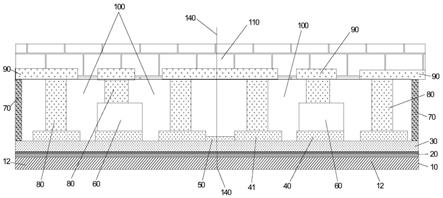

37.图1为本发明的一种新型的面板级封装结构的剖面示意图;

38.图2为本发明的第一金属层通过设置于非金属材料的载体中的金属盲孔与第三金属层电连接的剖面结构图;

39.图3为本发明的第一金属层的四周加工多个金属通孔形成四面包围导体的俯视结构图,图中除去了第四金属层;

40.图4为本发明的第一金属层通过设置于非金属材料的载体四周的金属墙与第三金属层电连接的剖面结构图;

41.图5为本发明的单颗器件的剖面结构图。

42.附图标记说明:

43.10

‑

金属材料的载体,11

‑

非金属材料的载体,12

‑

第二金属层,20

‑

可剥离层,30

‑

第

一金属层,40

‑

金属基岛,41

‑

引出承接盘,50

‑

导电引线,60

‑

芯片,70

‑

导电浆料,80

‑

金属盲孔,81

‑

金属通孔,90

‑

第四金属层,100

‑

塑封料,110

‑

补强层,120

‑

第三金属层,130

‑

金属墙,140

‑

切割道,150

‑

焊盘形状。

具体实施方式

44.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

45.需要说明的是,本方案中的全部附图,均为剖面示意图,或者俯视示意图,附图所示仅为帮助理解本方案的发明构思及结构原理,不等于实物产品。

46.实施例1:

47.如图1至5所示,一种新型的面板级封装方法,按照以下步骤执行:

48.步骤1,提供一张刚性强的金属材料或者非金属材料的载体;(比如:金属材料的载体10、非金属材料的载体11)

49.步骤2,在载体的表面形成一层可剥离层20,可剥离层20上整个表面覆盖第一金属层30;(可剥离层20为可直接进行机械剥离的材料,并且具有导电性)

50.步骤3,第一金属层30与金属材料的载体10自身的第二金属层12互相电导通,或者第一金属层30与非金属材料的载体11的另一面的第三金属层120互相电导通;

51.(第一金属层30与金属材料的载体10自身的第二金属层12通过可剥离层20互相电导通。或者第一金属层30与非金属材料的载体11的另一面的第三金属层120,通过设置于载体(指非金属材料的载体11)中的多个金属导孔(比如金属盲孔80)以及可剥离层20实现互相电导通,或者通过载体(指非金属材料的载体11)的四周边缘包裹金属墙130实现互相电导通。)

52.步骤4,在第一金属层30表面通过图形工艺及电镀的方式形成多个金属基岛40,以及多个金属基岛40之间的导电引线50,导电引线50与第一金属层30边缘向上设置的四面包围导体实现电互联;(图形工艺是通过贴膜、曝光、显影、蚀刻的加工工艺)

53.步骤5,金属基岛40之间的导电引线50的主连接线部分,均设置在产品的切割道140上;

54.步骤6,在一部分金属基岛40上设置芯片60,在另一部分金属基岛40上设置芯片60电极的引出承接盘41;

55.步骤7,在第一金属层30表面,对金属基岛40上的芯片60、芯片60电极的引出承接盘41、导电引线50进行面板级塑封,塑封后整个芯片60被塑封料100包裹,同时载体四周的导电材料裸露出来;

56.步骤8,在塑封料100表面同步压上一层第四金属层90,第四金属层90的四周与四面包围导体电连接,形成静电屏蔽笼,以保护芯片的安全;

57.步骤9,完成塑封的产品通过镭射的方式露出芯片60的电极和芯片60电极的引出承接盘41;

58.步骤10,通过金属导孔(比如金属盲孔80)及图形工艺加工,完成芯片60的电极和

芯片60电极的引出承接盘41与第四金属层90的电连接,同时完成本层图形到静电屏蔽笼之间的电互联,保证芯片60不受静电损伤;

59.步骤11,在第四金属层及塑封料的表面,覆盖一层厚的绝缘材料,作为整体结构的补强层;(补强层厚度可调,具体为0.05

‑

0.5mm不等)

60.步骤12,通过物理方式将完成加工的板件,从可剥离层20剥离下来,露出整个第一金属层30;

61.步骤13,对第一金属层30进行图形工艺加工,将第一金属层30蚀刻成需要的焊盘形状150,同时保证各个焊盘形状150之间通过导电引线50进行金属互联,此时芯60片依旧在静电屏蔽笼中,可保证芯片60不被静电损伤;(特别说明焊盘形状150也可通过物理磨板的方式去除,直接露出金属孤岛40做为外部电极使用,图中未画出)

62.步骤14,针对板件进行切割,沿产品的切割道140将板件切割形成单颗器件,同时切除掉在切割道140上的导电引线50的主连接线部分,静电屏蔽笼失效。

63.进一步地,四面包围导体的设置方法是:在步骤7的塑封前,在第一金属层30的四周印刷一圈导电浆料70并将此导电浆料70固化的方式。或者是在步骤8中压上一层第四金属90层后,在第一金属层30的四周加工多个金属导孔(比如金属通孔81)的方式。

64.进一步地,金属导孔包括金属盲孔80或者金属通孔81中的任一种。

65.进一步地,四面包围导体的厚度>金属基岛40+芯片60的总厚度,金属基岛40的厚度>导电引线50的厚度。导电引线50的宽度≤产品的切割道140的宽度。金属基岛40的厚度一般控制在30

‑

150μm,且金属基岛40的主要金属成分为铜。金属基岛40之间的导电引线50可以与金属基岛40厚度一致,也以比金属基岛40薄,一般将导电引线50厚度控制在10

‑

50μm,以减少切割过程中引入的毛刺等问题。一般导电引线50的宽度控制在0.05

‑

0.5mm,其中0.1mm为最佳宽度。

66.实施例2:

67.如图1所示,一种新型的面板级封装结构,用于实现实例1中一种新型的面板级封装方法,包括金属材料的载体10(后面简称载体10),设于载体10上表面的可导电的可剥离层20,设于可剥离层20上表面的第一金属层30,第一金属层30通过导电的可剥离层20与载体10第二金属层12电连接,第一金属层30的上表面(使用多层次堆叠加工方式)设有多个金属基岛40和多个金属基岛40之间的导电引线50,导电引线50与第一金属层30电连接,一部分金属基岛40上设有芯片60(比如可为二极管或者三极管,图中未示出),另一部分金属基岛40上设置芯片60电极的引出承接盘41,第一金属层30四周向上设有四面包围导体(比如导电浆料70),四面包围导体的顶端设有第四金属层80,第四金属层80的四周与四面包围导体电连接,形成静电屏蔽笼,金属基岛40或者芯片60的上表面通过多个金属导孔(金属导孔包括金属盲孔80或者金属通孔81中的任一种),与第四金属层90电连接,在第一金属层30与第四金属层90之间及四面包围导体所包围的空间内设有塑封料100,第四金属层90及塑封料100上表面,设有补强层110。

68.四面包围导体厚度>金属基岛40+芯片60的总厚度,金属基岛40的厚度>导电引线50的厚度,导电引线50的主连接线部分,均设置在产品的切割道上,导电引线50的宽度≤产品的切割道的宽度。

69.实施例3:

70.如图2所示,与实施例2不同的是,金属材料的载体10换成非金属材料的载体11(后面简称载体11),第一金属层30通过可导电的可剥离层20及载体11中设置的多个金属导孔(比如金属盲孔80)与载体11下表面设置的第三金属层120电连接。其余内容与实施例2相同,在此不作赘述。

71.实施例4:

72.如图3所示,与实施例2不同的是,四面包围导体为沿第一金属层30的四周加工多个金属导孔(比如金属通孔81)的方式,其余内容与实施例2相同,在此不作赘述。

73.需要特别说明的是,本方案中的将整个板件四周框住的静电屏蔽笼,也可设置成将单颗器件周围屏蔽,这样可进一步增加屏蔽效果,或者也可分成多区域进行屏蔽(图中未画出)。

74.综上所述,采用本发明的技术方案具有以下有益效果:

75.本发明解决了现有的面板级封装工艺流程中,存在干湿切换流程等非常容易产生静电,会导致芯片出现过电应力损伤,直接失效或者间接失效,静电导致芯片产品不良率高,产品长期使用的可靠性及稳定性差问题。本方案具有以下的优点:

76.(1)本发明专利中的塑封过程中不存在孤立的单颗焊盘,所有图形线路或者焊盘之间均使用导电引线电互联形成有效的导电网络,从而在板件上形成静电屏蔽笼,保证了整个加工过程的芯片安全性。

77.(2)本发明载体使用带有可剥离功能的第一金属层作为地级进行静电释放,同时在此载体的第一金属层上进行多层次堆叠加工,其加工出的芯片的电极和芯片电极的引出承接盘,通过金属导孔或者导电引线与第四金属层组成电连接,或者通过四面包围导体电连接,很快地将静电有效释放到第一金属层的地级。地级层(也就是可剥离层)会在产品加工完成后进行剥离,剥离后,蚀刻出外部焊盘,完成产品切割后,静电释放的保护功能到此为止。

78.(3)本方案的静电防护功能仅在面板级塑封过程中针对芯片进行静电屏蔽保护,当器件完成封装之后进行切割,此时静电保护功能将随着金属导电网络(即由导电引线或者金属导孔构成的金属导电网络)的切割破坏从而失去保护作用,同时过程中添加的金属互联层(指为了防静电而设置的金属导电网络)在切割过程中会被去除掉,并不会显著影响产品的结构设计和功能实现。

79.以上所述的实施方式,并不构成对该技术方案保护范围的限定。任何在上述实施方式的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在该技术方案的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1