一种聚偏氟乙烯花状石墨烯复合压电薄膜及其制备方法与流程

1.本发明涉及压电薄膜及其制备方法领域,特别涉及一种聚偏氟乙烯花状石墨烯复合压电薄膜及其制备方法。

背景技术:

2.聚偏氟乙烯(pvdf)是一种半结晶多晶型聚合物,在一定条件下能形成五种晶型:

ɑ

、β、γ、δ和ε晶型。其多晶型结构赋予pvdf具有良好的物理化学性能、高机械性、耐冲击性、高绝缘性及良好的压电铁电性能。其中

ɑ

晶型最为普遍,具备良好的力学机械性能;β晶型因其独特的结构具有极性,因此具备优良的压电性能,被广泛应用于传感器、纳米发电机等;γ晶型链与β晶型构型很相似,也具有一定极性,一般形成于高温熔融结晶。

3.通过加入特定成核剂或改变材料热处理工艺,可以提高pvdf材料中β晶型的含量,从而达到改善其压电性能的目的。例如,pvdf中加入成核剂氯化锂,当用量达到一定值时,β晶型的含量达到峰值,材料呈现出极高的压电响应灵敏度。研究还发现,纳米蒙脱土、银纳米线、碳纳米管等纳米材料作为成核剂,更有利于促进pvdf的α晶型向β晶型转变。pvdf的介电常数和介电损耗随纳米蒙脱土含量的增加而增加,当纳米蒙脱土含量达到2.0 wt%时,压电系数达到最大值(5.8

×

10

‑

12 c/n)。用熔融法考察退火温度和退火时间对pvdf结晶的影响,发现冷却方式可以调控pvdf中β相和γ相含量,冷却速率快,生成β相较多,冷却速率慢则有利于γ相形成。

4.花状石墨烯具有独特三维多孔结构,而且比表面积大、导电率高和稳定性好,是pvdf的β晶型理想成核剂。花状石墨烯经有机氟化学修饰后,不仅改善了其在pvdf基体的分散性,而且表面氟基团与pvdf高分子链产生相互作用,可促进pvdf分子链的伸直,提高β晶型的含量,同时增加花状石墨烯和pvdf基体界面之间的电荷积累,从而提高了pvdf的压电性能。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种聚偏氟乙烯花状石墨烯复合压电薄膜及其制备方法,以解决上述背景技术中提出的问题。

6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种聚偏氟乙烯花状石墨烯复合压电薄膜及其制备方法,包括如下步骤:s1:先将有机溶剂准备好,然后将有机氟修饰花状石墨烯分散在有机溶剂中,制得混合液一;s2:将步骤s1混合液一中加入pvdf混合均匀,制备得到pvdf/花状石墨烯混合液二;s3:对步骤s2混合液二进行涂膜烘干,制得pvdf/花状石墨烯复合压电薄膜。

7.优选的,在所述步骤s1中,石墨烯通过超声波进行分散,且石墨烯的分散时间为1h,配制成有机氟修饰花状石墨烯分散液。

8.优选的,在所述步骤s2中,pvdf混合的方式为,用磁力搅拌的方式进行混合,且pvdf混合的混合时间为8

‑

15h,得到pvdf/花状石墨烯混合液。

9.优选的,在所述步骤s3中,该混合液二在实验室温度为5

‑

25 ℃、空气相对湿度为20

‑

35%的条件下进行涂膜,在真空条件下,进行90

‑

135 ℃烘干处理,且烘干时间为8

‑

18h,制备pvdf/花状石墨烯复合压电薄膜。

10.优选的,在所述步骤s1中,有机溶剂为n,n

‑

二甲基甲酰胺、丙酮、丁酮及其混合液的一种或多种,有机溶剂的体积用量以pvdf的质量计为5

‑

20 ml/g。

11.优选的,在所述步骤s1中,有机氟修饰花状石墨烯的制备方法包括如下步骤:将一定量的花状石墨烯分散在溶剂中,加入一定量的二苯基甲烷二异氰酸酯,在35

‑

80℃条件下,反应2

‑

6h,再加入一定量的三氟乙酸继续反应3

‑

6h,分离得到有机氟修饰花状石墨烯。

12.优选的,所述的花状石墨烯、二苯基甲烷二异氰酸酯与三氟乙酸的投料质量比为100:5

‑

10:5

‑

15,所述溶剂的体积用量以花状石墨烯的质量计为50

‑

200 ml/g。

13.优选的,所述的溶剂选自下述之一:芳烃、酯类化合物、卤代烃、酮类化合物;优选下列之一:二甲苯、甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二氯甲烷、三氯甲烷、丙酮、丁酮、环己酮。

14.优选的,所述压电复合薄膜采用权利要求1至5中任一项所述的压电复合薄膜的制备方法制备而成,所述压电复合薄膜包括:包括pvdf和有机氟修饰花状石墨烯,且pvdf与有机氟修饰花状石墨烯的质量比为100:0.1

‑

5。

15.优选的,所述压电复合薄膜由至少2

‑

13层压电层并联设置。

16.本发明的技术效果和优点:(1)本发明的pvdf/花状石墨烯复合压电薄膜,以花状石墨烯作为β晶型成核剂,提高了pvdf的β晶型含量,从而改善了pvdf的压电性能,所用的花状石墨烯经有机氟化学修饰后,不仅改善了其在pvdf基体的分散性,增加花状石墨烯和pvdf基体界面之间的电荷积累,从而提高了pvdf的压电性能;(2)本发明有机氟修饰花状石墨烯的制备方法采用了一锅法反应,不仅简化了合成工艺路线,而且降低反应成本、减少能耗和污染物的排放,使得压电薄膜的制作更加环保节能,保护大自然;(3)本发明pvdf/花状石墨烯复合压电薄膜制备工艺简单,溶剂易回收,便于产业化推广,利润较高。

17.附图说明

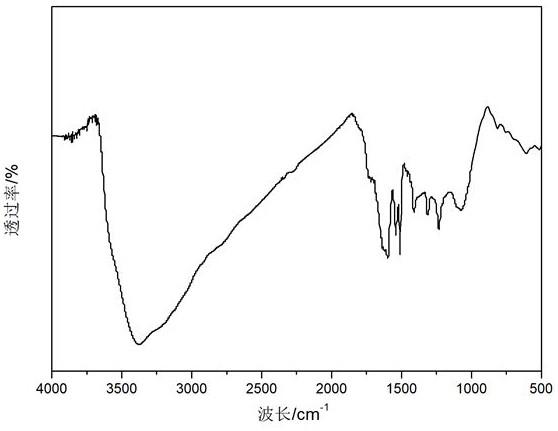

18.图1为本发明有机氟修饰花状石墨烯的红外光谱图。

19.图2为本发明有机氟修饰花状石墨烯的扫描电镜图之一。

20.图3为本发明x射线光电子能谱图之一。

21.图4为本发明x射线光电子能谱图之二。

22.具体实施方式

23.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

24.本发明提供了一种聚偏氟乙烯花状石墨烯复合压电薄膜及其制备方法。

25.实施例1将1 g花状石墨烯加入到100ml三氯甲烷中,超声分散30min后,移入到装有磁力搅拌、温度计、回流冷凝管及滴液漏斗的干燥四口瓶中,加入0.1 g二苯基甲烷二异氰酸酯,在60℃下反应4h,再加入0.15 g三氟乙酸继续反应4h,然后把反应得到的悬浮液过滤,用甲醇反复洗涤,并在80℃的烘箱中干燥24h,制得有机氟修饰花状石墨烯,收率为97.8%,其红外光谱、扫描电镜图和x射线光电子能谱图如附图1、图2、图3和图4所示。

26.实施例2有机氟修饰花状石墨烯的制备操作同实施例1。花状石墨烯、二苯基甲烷二异氰酸酯与三氟乙酸的投料质量比为100:5:5,有机溶剂为甲苯,甲苯体积用量以花状石墨烯的质量计为50 ml/g,反应温度为80℃,反应时间为5h,收率为92.6%,制备pvdf/花状石墨烯复合压电薄膜。

27.实施例3有机氟修饰花状石墨烯的制备操作同实施例1。花状石墨烯、二苯基甲烷二异氰酸酯与三氟乙酸的投料质量比为100:7:9,有机溶剂为乙酸乙酯,乙酸乙酯体积用量以花状石墨烯的质量计为200 ml/g,反应温度为35℃,反应时间为12h,收率为92.4%,制备pvdf/花状石墨烯复合压电薄膜。

28.实施例4有机氟修饰花状石墨烯的制备操作同实施例1。将0.01 g有机氟修饰花状石墨烯加入50 ml dmf,超声波分散1h,配制成有机氟修饰花状石墨烯分散液。然后将10 g pvdf加入有机氟修饰花状石墨烯分散液中,用磁力搅拌8h,得到pvdf/花状石墨烯混合液。该混合液在实验室温度为25 ℃、空气相对湿度为35%的条件下进行涂膜,然后在135 ℃真空烘干处理8h,制备pvdf/花状石墨烯复合压电薄膜。

29.实施例5有机氟修饰花状石墨烯的制备操作同实施例1。pvdf/花状石墨烯复合压电薄膜的制备操作同实施例4。pvdf与有机氟修饰花状石墨烯投料质量比为100:5,有机溶剂为 dmf和丁酮混合溶剂,dmf和丁酮的体积比为4:1,混合溶剂体积用量以pvdf的质量计为20 ml/g,磁力搅拌12h,涂膜条件:温度为5 ℃、空气相对湿度为30%,烘干条件:120 ℃真空烘干处理12h,制备pvdf/花状石墨烯复合压电薄膜。

30.实施例6有机氟修饰花状石墨烯的制备操作同实施例1。pvdf/花状石墨烯复合压电薄膜的制备操作同实施例4。pvdf与有机氟修饰花状石墨烯投料质量比为100:1,有机溶剂为 dmf和丁酮混合溶剂,dmf和丙酮的体积比为3:1,混合溶剂体积用量以pvdf的质量计为10 ml/g,磁力搅拌15h,涂膜条件:温度为15 ℃、空气相对湿度为20%,烘干条件:90 ℃真空烘干处理18h,制备pvdf/花状石墨烯复合压电薄膜。

31.对比例1

作为比较,实施例4的pvdf复合压电薄膜组成配方中有机氟修饰花状石墨烯,被相同质量分数的碳纳米管代替,所得pvdf/碳纳米管复合压电薄膜的性能测试结果比较如下:pvdf/碳纳米管复合压电薄膜:pvdf与碳纳米管投料质量比为100:1,有机溶剂为 dmf,dmf体积用量以pvdf的质量计为5ml/g,制备工艺同由实施例4;pvdf/花状石墨烯复合压电薄膜:组成配方和制备工艺同由实施例4。

32.从压电系数、介电常数和介电损耗可以看出,相比碳纳米管,发明所用的有机氟修饰花状石墨烯更能有效提高pvdf复合压电薄膜的压电性能,且其对pvdf复合压电薄膜的力学性能改性效果优于碳纳米管。本发明制得的pvdf/花状石墨烯复合压电薄膜,所用的花状石墨烯经有机氟化学修饰后,不仅改善了其在pvdf基体的分散性,而且表面氟基团与pvdf高分子链产生相互作用,可促进pvdf分子链的伸直,提高β晶型的含量,同时增加花状石墨烯和pvdf基体界面之间的电荷积累,从而提高了pvdf的压电性能。

33.最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1