一种基于银开口谐振环超表面的中红外超宽带吸波器

一种基于银开口谐振环超表面的中红外超宽带吸波器

(一)技术领域

1.本发明涉及微纳光电子器件领域,具体是一种基于金属超表面的中红外超宽带完美吸波器。

(二)

背景技术:

2.超表面是指由亚波长晶胞构成的且具有超凡电磁特性的人工二维材料。超表面可实现对电磁波偏振、振幅、相位、极化方式、传播模式等特性的灵活有效调控。根据组成材料的不同,超表面可分为金属超表面和介质超表面,其核心思想是通过人为构造的方式,将一些亚波长单元结构以周期或非周期的形式排列起来,从而可以实现自然材料所不具备的特殊电磁特性。由于其独特的亚波长表面结构,使其在用于光与物质相互作用时展现出了优异的光学特性。近年来,由于微纳加工技术的进步,超表面被广泛地应用于超灵敏生物化学传感器、慢光器件、光学调制器件等。

3.金属纳米颗粒在平面光照射下,其费米能级附近导带上的自由电子打破平衡发生集体振荡,产生局域表面等离激元(localized surface plasmons,lsps)。当入射光频率与自由电子振荡频率匹配时就会形成局域表面等离激元共振(localized surface plasmons resonance,lspr),实现纳米尺度下电磁场能量的局域增强和调控。

4.一般来说,中红外辐射通常被定义为波长处于2.5

‑

25um的电磁波,其不仅可用于分子含量的检测和分子类型的鉴定,还可以实现分子的成像等。分子是由两个或多个原子通过化学键结合而成,除了和原子一样有电子能态外,分子中的原子之间存在振动和相对转动,不同原子之间及不同模式的振动频率不同,可以通过特定的官能团具有的各自独特的能态来识别各种材料。对于振动能态的探测,可以使用红外光,例如近红外或中红外光。由于中红外光可以与基频振动共振,因此可获得更强的光谱吸收强度和更多的识别特征。基于以上特点,中红外吸波器在军事领域,如夜视仪、热成像、红外探测器有着广泛的应用。同时由于分子具有不同的官能团,因此可以使用中红外“指纹光谱”来识别分子并表征其结构。另外混合物的中红外光谱是各组分的光谱叠加而成的,因此依照光谱特征可以测定混合物中各组分的含量,因此中红外吸波器在环境监测、医学治疗以及基础研究等领域具有广泛的应用和研究。

(三)

技术实现要素:

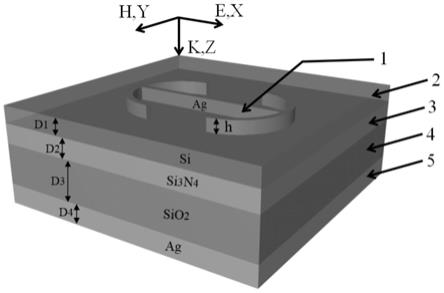

5.本发明的目的是提供一种基于银开口谐振环超表面的中红外超宽带吸波器,以克服现有技术存在的问题。

6.为了达到上述目的,本发明通过以下技术方案来实现:

7.一种基于银开口谐振环超表面的中红外超宽带吸波器,从下到上依次由金属银镜、二氧化硅层,氮化硅层、开口谐振环、硅层组成。氮化硅层上表面铺有开口谐振环,其上覆盖一层硅。开口谐振环由两个完全一致的银半圆环与一根平行于x轴并经过两银半圆环圆心的银条带组成,并在氮化硅层上表面周期排列,每个单元周期大小均一样。所有开口谐

振环单元均在氮化硅层上呈方阵形式周期排列。

8.上述技术方案可采用如下优选方式:

9.所述的金属银镜厚度为300nm;二氧化硅层厚度为1000nm;氮化硅介质层厚度为300nm;所述开口谐振环线宽为30nm,间隙为250nm,内环半径为220nm,外环半径为250nm,高度为30nm;所述开口谐振环单元周期为1150nm;所述硅介质层厚度为180nm。

10.与现有技术相比,本发明具有如下优点:

11.1、本发明设计了一种基于银开口谐振环超表面的中红外超宽带吸波器。具有超宽带、高吸收率和较好的鲁棒性等特点。其吸收率随着环境折射率提高而提高。在环境折射率为1~1.65的范围内依然保持良好吸波特性,且在te光照射下其吸收率几乎不变。

12.2、本发明吸波器具有体积小,集成度高,便于加工,性能优良及实用范围广等优势,具体的效果将在实施方式中详解。

(四)附图说明

13.图1为一种基于银开口谐振环超表面的中红外超宽带吸波器的单周期三维结构示意图。

14.图2为一种基于银开口谐振环超表面的中红外超宽带吸波器的单周期二维结构示意图。

15.图3为本发明不同开口谐振环高度的吸收光谱曲线图。

16.图4为本发明不同开口谐振环线宽的吸收光谱曲线图。

17.图5为本发明不同开口谐振环单元周期的吸收光谱曲线图。

18.图6为本发明不同环境折射率的吸收光谱曲线图。

19.图中标号:1、开口谐振环;2、硅层;3、氮化硅层;4、二氧化硅层;5、金属银镜;1

‑

1、开口谐振环银半圆环部分;1

‑

2、开口谐振环半圆环部分;1

‑

3、开口谐振环银条带部分。

(五)具体实施方式

20.为了更好的理解本发明,下面结合实施例及附图对本发明作进一步解释说明,以下实施例仅对本发明进行说明并非对其加以限制。

21.如图1~2所示,一种基于银开口谐振环超表面的中红外超宽带吸波器,由开口谐振环1、硅层2、氮化硅层3、二氧化硅层4、金属银镜5组成。从下往上数依次为金属银镜5、二氧化硅层4、氮化硅层3,三者组成吸波器的基底,开口谐振环1周期排列在氮化硅层3上表面,最上层为硅层2,与氮化硅层3相连,并将开口谐振环1完全覆盖在内。开口谐振环1由两个完全一致的银半圆环和一根过两银半圆环圆心的银条带连接,银条带位于单元结构的正中心,平行于x轴,连接两银半圆环。所有的开口谐振环单元均在氮化硅层上呈方阵周期排列。x方向极化的入射光从硅层2的上表面垂直向下(z轴正方向)入射。

22.所需结构参数为:d1为硅介质层厚度,d2为氮化硅介质层厚度,d3为二氧化硅介质层厚度,d4为金属银镜厚度,h为开口谐振环高度,r为银半圆环内环半径,r为银半圆环外环半径,l为银半圆环间隙,w为开口谐振环线宽,p为单元周期。其中结构参数优选为d1=180nm,d2=300nm,d3=1000nm,d4=300nm,h=30nm,r=220nm,r=250nm,l=250nm,w=30nm,p=1150nm,n=1.45。

23.图3为本发明不同开口谐振环高度的吸收光谱曲线图,图中横坐标表示为入射光波长,纵坐标为器件对光的吸收率,在d1=180nm,d2=300nm,d3=1000nm,d4=300nm,r=220nm,r=250nm,l=250nm,w=30nm,p=1150nm,n=1.45保持不变下,图中6种不同的吸收光谱曲线分别为不同开口谐振环高度h依次为10nm、20nm、30nm、40nm、50nm、60nm时模拟得出的结果。从图中结果可见,当h为10nm时,在9.4um处出现一个最高吸收率约为99.4%的吸收峰,而靠近中红外长波段的吸收率较低,最低吸收率约为81.1%。随着开口谐振环高度h增大,吸收带未发生明显红移或蓝移现象,但吸收峰逐渐变宽,总体吸收率增加,在h等于30nm时形成了超宽带的高吸收谱线,吸收率大于90%的带宽大小为14.5um(9.1um~23.6um),其中最高吸收率约为100%,平均吸收率97.4%。此现象表明开口谐振环高度h的变化对金属表面产生的局域表面等离激元场强有着明显的影响,这直接影响到开口谐振环对入射光的电调谐作用。

24.图4为本发明不同开口谐振环线宽的吸收光谱曲线图,图中横坐和纵坐标表示与图3一致,在d1=180nm,d2=300nm,d3=1000nm,d4=300nm,r=220nm,r=250nm,l=250nm,p=1150nm,n=1.45保持不变条件下,图中6种不同的吸收光谱曲线分别为不同开口谐振环线宽w依次为10nm、20nm、30nm、40nm、50nm、60nm时模拟得出的结果。从图中结果可见,随着开口谐振环线宽w增大,吸收谱线发生较大的变化,吸收带宽和吸收率都不断增加,并在w=30nm时达到最宽吸收带和最高的吸收率,随后随着线宽的继续增加,吸收带宽与吸收率逐渐减小,消失。此现象表明,开口谐振环线宽w的变化同样会影响到其表面局域等离激元场对光的束缚作用,并直接影响到器件吸收率。

25.图5为本发明不同开口谐振环单元周期的吸收光谱曲线图,图中横坐和纵坐标表示与图3一致,在d1=180nm,d2=300nm,d3=1000nm,d4=300nm,h=30nm,r=220nm,r=250nm,l=250nm,w=30nm,n=1.45不变条件下,图中6种不同的吸收光谱曲线分别为单元周期大小依次为1050nm、1100nm、1150nm、1200nm、1250nm、1300nm时模拟得出的结果。从图中结果可见,随着单元周期p增大,吸收带整体的吸收率增加,但带宽大小逐渐减少,吸收带其余部分的吸收峰几乎没有变化,随着单元周期p的进一步增加,吸收带20um~22um的吸收峰呈下降趋势。单元周期p的大小对整体吸收带宽影响不大,这表明其受单元周期大小的影响不大,有较好的鲁棒性。

26.图6为本发明不同环境折射率的吸收光谱曲线图,图中横坐标和纵坐标表示与图3一致,在d1=180nm,d2=300nm,d3=1000nm,d4=300nm,h=30nm,r=220nm,r=250nm,l=250nm,w=30nm,p=1150nm不变条件下,图中6种不同的吸收光谱曲线分别为不同环境折射率n依次为1、1.15、1.3、1.45、1.55、1.65时模拟得出的结果。从图中结果可见,当n=1时,最低吸收率超过77.5%,随着环境折射率n的增大,吸收带宽内的平均吸收率不断增大,吸收带宽呈下降趋势,当n=1.45时,吸收带范围平均吸收率达到97.4%。随着n的继续增加,带宽内平均吸收率小幅度上升,吸收带宽小幅度减小,总体变化不大。这说明本发明在1~1.65折射率范围(气体至大部分液体折射率范围)内有较高的吸收率。因此,可见该结构的可适用环境范围广泛,可以应对绝大多数气体至液体等复杂环境。

27.以上所述实施方式仅仅是对本发明进行了具体说明,并非是限制于本发明范围,在不脱离本发明的原理前提下,凡是在本领域技术人员对本发明的技术方案做出各种等同的变形或改进,均视为在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1