半导体结构及绝缘栅双极型晶体管的制作方法

本申请涉及半导体,具体地,涉及半导体结构及绝缘栅双极型晶体管。

背景技术:

1、绝缘栅双极型晶体管(igbt)作为一类非常重要的功率器件,是实现变频智能控制的关键零部件,兼具有驱动电路简单、输入阻抗高、电流密度大及导通电阻较低等优点,已广泛应用于白色家电、高铁、光伏逆变器等商业领域。随着系统小型化和高功率化的不断发展,应用系统对绝缘栅双极型晶体管的可靠性提出了更加严苛的要求。

2、短路耐量(又称短路耐受时间)是指绝缘栅双极型晶体管能经受住短路情况的持续时间,是衡量绝缘栅双极型晶体管可靠性的重要参数之一,指示绝缘栅双极型晶体管在短路情况下同时经受大电流和电压的能力,其短路耐量受器件的饱和电流密度影响,并随饱和电流密度降低,短路耐量提高。伴随着器件的高压大电流化,对绝缘栅双极型晶体管的短路耐量提出了更高的要求,以防止意外短路情形下的热崩效应。

技术实现思路

1、有鉴于此,本申请实施例提出一种半导体结构及绝缘栅双极型晶体管。

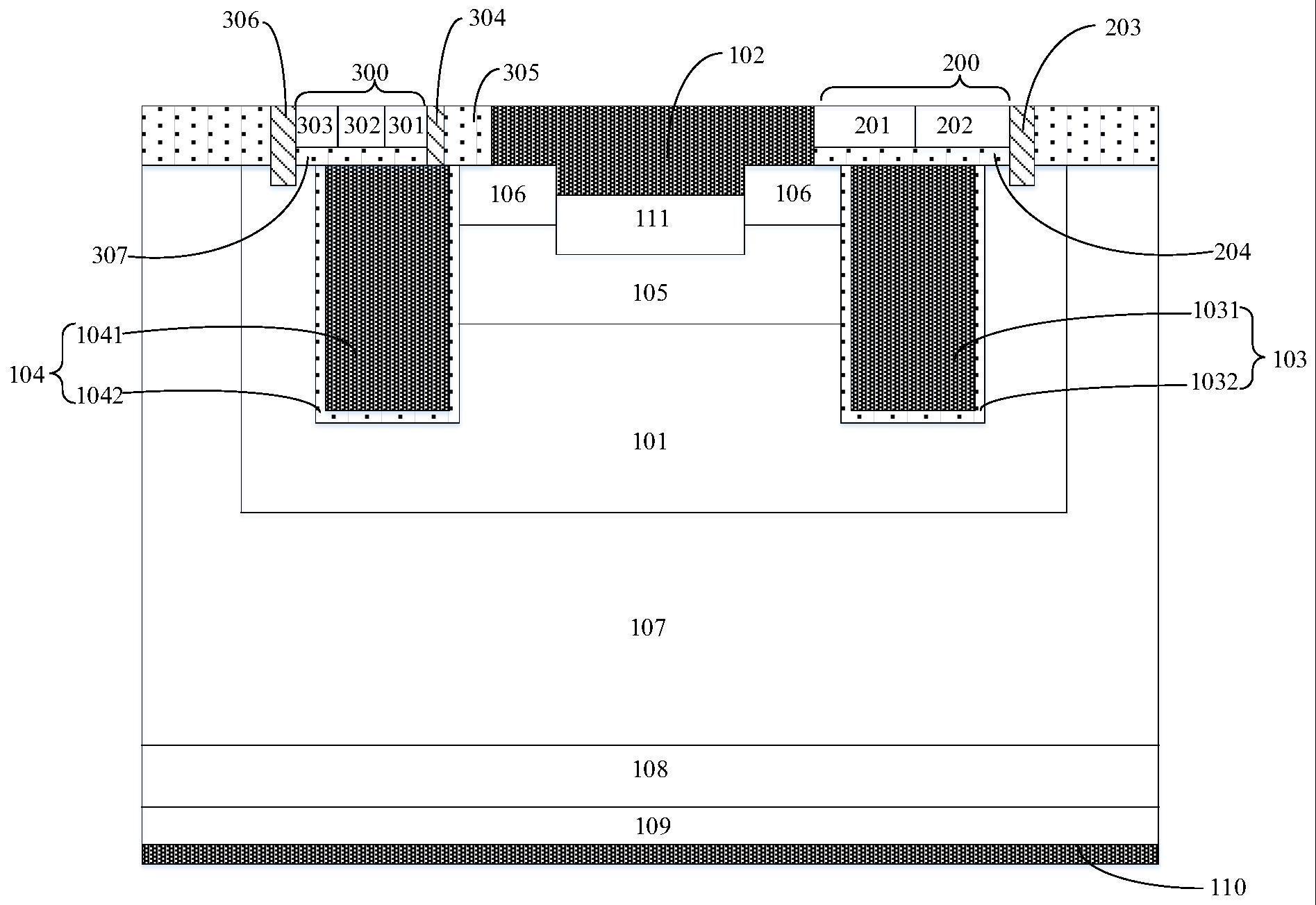

2、根据本申请的一方面,提供一种半导体结构,包括:

3、阻挡区;

4、发射极,位于所述阻挡区上方;

5、第一欧姆接触区,与所述发射极间隔设于所述阻挡区的上方,所述第一欧姆接触区与所述阻挡区相接触;

6、第一电压钳位结构,设于所述发射极和所述第一欧姆接触区之间,所述第一电压钳位结构包括:相接触的第一掺杂区和第二掺杂区,所述第一掺杂区和所述发射极相接触,所述第二掺杂区和所述第一欧姆接触区相接触;其中,所述第一掺杂区和所述第二掺杂区的多数载流子的带电荷类型不同,所述第二掺杂区和所述阻挡区的多数载流子的带电荷类型相同;

7、第一隔离介质区,设于所述第一电压钳位结构和所述阻挡区之间。

8、在一些实施例中,所述第一电压钳位结构包括多个第一掺杂区和多个第二掺杂区,多个所述第一掺杂区和多个所述第二掺杂区交替设于所述发射极和所述第一欧姆接触区之间,且相邻两个所述第一掺杂区和所述第二掺杂区相接触。

9、在一些实施例中,所述半导体结构还包括:

10、第一栅极结构,设于所述阻挡区和所述第一隔离介质区之间,所述第一栅极结构包括第一栅极和第一栅极介质层;其中,所述第一栅极介质层围设于所述第一栅极的侧壁和底部,用于电隔离所述第一栅极和所述阻挡区;

11、第二栅极结构,设于阻挡区上方且位于所述发射极远离所述第一欧姆接触区的一侧,所述第二栅极结构包括第二栅极和第二栅极介质层;其中,,所述第二栅极介质层围设于所述第二栅极的侧壁和底壁,用于电隔离所述第二栅极和所述阻挡区。

12、在一些实施例中,所述第一栅极结构靠近所述阻挡区的一端伸入至所述阻挡区内;

13、所述第二栅极结构靠近所述阻挡区的一端伸入至所述阻挡区内;

14、所述半导体结构还包括基极区,所述基极区设于所述阻挡区上方,且位于所述第一栅极结构和所述第二栅极结构之间,所述基极区分别与所述发射极、所述阻挡区、所述第一栅极结构、所述第二栅极结构相接触。

15、在一些实施例中,所述半导体结构还包括:

16、第二电压钳位结构,设于所述发射极远离所述第一电压钳位结构的一侧,且位于所述第二栅极结构上方,所述第二电压钳位结构包括相接触的第三掺杂区和第四掺杂区,所述第三掺杂区和所述发射极相接触,所述第三掺杂区和所述第一掺杂区的多数载流子的带电荷类型相同,所述第四掺杂区和所述第二掺杂区的多数载流子的带电荷类型相同;

17、第二欧姆接触区,设于所述第二电压钳位结构远离所述发射极的一侧,且位于所述阻挡区的上方,所述第二欧姆接触区与所述第四掺杂区、所述阻挡区相接触;

18、第二隔离介质区,设于所述第二电压钳位结构和所述第二栅极结构之间。

19、在一些实施例中,所述第二电压钳位结构包括多个所述第三掺杂区和多个所述第四掺杂区,多个所述第三掺杂区和多个所述第四掺杂区交替设于所述发射极和所述第二欧姆接触区之间,且相邻两个所述第三掺杂区和所述第四掺杂区相接触。

20、在一些实施例中,所述第三掺杂区和所述第一掺杂区的多数载流子的掺杂浓度相同,以及所述第四掺杂区和所述第二掺杂区的多数载流子的掺杂浓度相同。

21、在一些实施例中,所述半导体结构还包括:

22、第三欧姆接触区,与所述第二栅极相接触的设于所述第二栅极的上方;

23、第四欧姆接触区,设于第三欧姆接触区远离所述发射极的一侧,且所述第四欧姆接触区与所述阻挡区相接触;

24、泄流结构,设于所述第三欧姆接触区和第四欧姆接触区之间,且位于所述第二栅极结构上方,所述泄流结构包括依次接触设置的第五掺杂区、第六掺杂区和调整掺杂区,所述第五掺杂区与所述第三欧姆接触区相接触,所述调整掺杂区与所述第四欧姆接触区相接触,所述第五掺杂区和所述调整掺杂区的多数载流子的带电荷类型相同,所述第五掺杂区与所述第六掺杂区的多数载流子的带电荷类型不同;

25、第三隔离介质区,设于所述泄流结构和所述第二栅极结构之间;

26、第四隔离介质区,设于所述第三欧姆接触区和所述发射极之间。

27、在一些实施例中,所述泄流结构包括多个所述第五掺杂区和多个所述第六掺杂区,多个所述第五掺杂区和多个所述第六掺杂区交替设于所述第三欧姆接触区和所述调整掺杂区之间,且相邻两个所述第五掺杂区和所述第六掺杂区相接触。

28、根据本申请的第二方面,提供一种绝缘栅双极型晶体管,包括:

29、阻挡区;

30、发射极,位于所述阻挡区上方;

31、第一欧姆接触区,与所述发射极间隔设于所述阻挡区的上方,所述第一欧姆接触区与所述阻挡区相接触;

32、第一电压钳位结构,设于所述发射极和所述第一欧姆接触区之间,所述第一电压钳位结构包括:相接触的第一掺杂区和第二掺杂区,所述第一掺杂区和所述发射极相接触,所述第二掺杂区和所述第一欧姆接触区相接触;其中,所述第一掺杂区和所述第二掺杂区的多数载流子的带电荷类型不同,所述第二掺杂区和所述阻挡区的多数载流子的带电荷类型相同;

33、第一隔离介质区,设于所述第一电压钳位结构和所述阻挡区之间。

34、本申请实施例提供了一种半导体结构及绝缘栅双极型晶体管,在半导体结构中发射极的一侧设置第一掺杂区和第二掺杂区,并且第一掺杂区和第二掺杂区的多数载流子的带电荷类型不同,从而在发射极和阻挡区之间形成一个二极管。当器件导通时,第一掺杂区和第二掺杂区构成的二极管处于反接状态,使得阻挡区的电位被钳位在该二极管的击穿电压,从而使阻挡区维持在较低电位,降低了饱和电流密度,提高了器件的短路耐量。

技术特征:

1.一种半导体结构,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的半导体结构,其特征在于,所述第一电压钳位结构包括多个第一掺杂区和多个第二掺杂区,多个所述第一掺杂区和多个所述第二掺杂区交替设于所述发射极和所述第一欧姆接触区之间,且相邻两个所述第一掺杂区和所述第二掺杂区相接触。

3.根据权利要求1所述的半导体结构,其特征在于,所述半导体结构还包括:

4.根据权利要求3所述的半导体结构,其特征在于,

5.根据权利要求3所述的半导体结构,其特征在于,还包括:

6.根据权利要求5所述的半导体结构,其特征在于,所述第二电压钳位结构包括多个所述第三掺杂区和多个所述第四掺杂区,多个所述第三掺杂区和多个所述第四掺杂区交替设于所述发射极和所述第二欧姆接触区之间,且相邻两个所述第三掺杂区和所述第四掺杂区相接触。

7.根据权利要求5所述的半导体结构,其特征在于,所述第三掺杂区和所述第一掺杂区的多数载流子的掺杂浓度相同,以及所述第四掺杂区和所述第二掺杂区的多数载流子的掺杂浓度相同。

8.根据权利要求3所述的半导体结构,其特征在于,还包括

9.根据权利要求8所述的半导体结构,其特征在于,所述泄流结构包括多个所述第五掺杂区和多个所述第六掺杂区,多个所述第五掺杂区和多个所述第六掺杂区交替设于所述第三欧姆接触区和所述调整掺杂区之间,且相邻两个所述第五掺杂区和所述第六掺杂区相接触。

10.一种绝缘栅双极型晶体管,其特征在于,包括如权利要求1至9任一项所述的半导体结构。

技术总结

本申请实施例公开了一种半导体结构及绝缘栅双极型晶体管,所述半导体结构包括阻挡区、发射极、第一欧姆接触区、第一电压钳位结构和第一隔离介质区,其中,发射极位于阻挡区上方,第一欧姆接触区与发射极间隔设于阻挡区的上方,第一欧姆接触区与阻挡区相接触,第一电压钳位结构设于发射极和第一欧姆接触区之间,第一电压钳位结构包括相接触的第一掺杂区和第二掺杂区,第一掺杂区和发射极相接触,第二掺杂区和第一欧姆接触区相接触,并且,第一掺杂区和第二掺杂区的多数载流子的带电荷类型不同,第二掺杂区和阻挡区的多数载流子的带电荷类型相同,第一隔离介质区设于第一电压钳位结构和阻挡区之间。

技术研发人员:刘利书

受保护的技术使用者:美垦半导体技术有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!