发光装置的制作方法

1.本发明涉及一种光学装置,尤其涉及一种用于车灯模块的发光装置。

背景技术:

2.车灯模块,特别是车尾灯模块,一般包含白色警示灯、橘色方向灯及红色煞车灯。然而在目前的趋势中,车灯模块设计逐渐朝向以全红壳设计为主。因此,如何使光线在穿透全红壳后呈现白光或橘光,为本领域需致力于行研究的目标。

3.此外,由于不同厂商使用不同规格的全红壳车灯,因此设计出能适用于不同规格全红壳的发光源将更是具潜力的发展。

技术实现要素:

4.本发明提供一种发光装置,可根据不同厚度的红色透光保护壳,通过控制组件的控制而调整出符合车用法规(jis d5500)的cie色点。

5.本发明提供一种发光装置,包括主体、第一光源、第二光源、第三光源、第一封装结构以及第二封装结构。主体包括多个电极接垫以及框体。框体配置于电极接垫以形成第一空间。框体包括外墙以及第一分隔件,位于第一空间中以将第一空间形成为相互间隔的第二空间以及第三空间。第一光源配置于第二空间,用以提供第一光束。第二光源配置于第二空间,用以提供第二光束。第三光源配置于第三空间,用以提供第三光束。第一封装结构填充于第二空间以密封第一光源以及第二光源。第二封装结构填充于第三空间以密封第三光源,其中第二封装结构包括第一波长转换材料,用以转换第三光束为第四光束。

6.基于上述,在本发明的发光装置中,发光装置的框体包括外墙以及第一分隔件以形成区隔的至少二空间。因此,可通过第一光源提供出的光束、第二光源提供出的光束,以及第三光源与包含有第一波长转换材料的第二封装结构搭配提供出的光束,形成混合波长的内部光束传递至红色透光保护壳,进而通过红色透光保护壳而形成符合车用法规的外部光束。如此一来,可通过控制组件的控制而调整出符合车用法规的不同波长车用光束,同时可适用于不同厚度的红色透光保护壳。

7.为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。

附图说明

8.图1为本发明的车灯模块的实施方式的示意图;

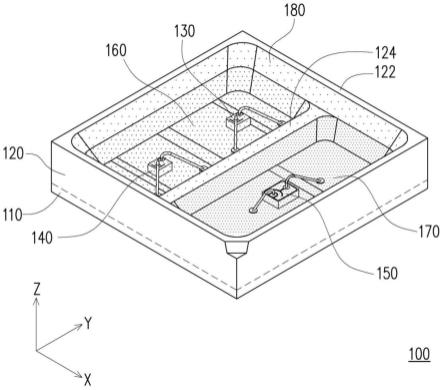

9.图2为本发明的发光装置的第一实施方式的立体示意图;

10.图3为图2的发光装置的立体爆炸示意图;

11.图4为图2的发光装置的上视示意图;

12.图5为图2的发光装置的下视示意图;

13.图6为本发明的发光装置的第二实施方式的立体示意图;

14.图7为图6的发光装置的立体爆炸示意图;

15.图8为图6的发光装置的上视示意图;

16.图9为图6的发光装置的下视示意图;

17.图10为图2的发光装置应用于一车灯模块的实施例的色度图;

18.图11为图10实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成白光的光谱变化图;

19.图12为图10实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成橘光的光谱变化图;

20.图13为图10实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成红光的光谱变化图;

21.图14为图2的发光装置应用于另一车灯模块的实施例的色度图;

22.图15为图14实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成白光的光谱变化图;

23.图16为图14实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成橘光的光谱变化图;

24.图17为图14实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成红光的光谱变化图;

25.图18为图6的发光装置应用于一车灯模块的实施例的色度图;

26.图19为图18实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成白光的光谱变化图;

27.图20为图18实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成橘光的光谱变化图;

28.图21为图18实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成橘光的光谱变化图;

29.图22为图6的发光装置应用于另一车灯模块的实施例的色度图。

30.附图标记说明:

31.10:车灯模块;

32.100、100a:发光装置;

33.110:基板;

34.112:电路接垫;

35.114:树脂部;

36.120、120a:框体;

37.122:外墙;

38.124:第一分隔件;

39.126:第二分隔件;

40.130:第一光源;

41.140、140a:第二光源;

42.150:第三光源;

43.160:第一封装结构;

44.162:第一部份;

45.164:第二部份;

46.170:第二封装结构;

47.180:第三封装结构;

48.200:红色透光保护壳;

49.300:控制组件;

50.410~470、510~570、610~670、710~730:曲线;

51.e1:第一空间;

52.e2:第二空间;

53.e3:第三空间;

54.e4:第四空间;

55.e5:第五空间;

56.e6:第六空间;

57.a11、a21、a31、a41:白光区块;

58.a12、a22、a32:橘光区块;

59.a13、a23、a33:红光区块;

60.l1:内部光束;

61.l2:外部光束;

62.p11~p16、p21~p26、p31~p36、p41~p49:坐标。

具体实施方式

63.以下将配合所附附图对于本发明的实施例进行详细说明。可以理解,所附附图是用于描述和解释目的,而非限制目的。为了清楚起见,组件可能并未依照实际比例加以绘示。此外,可能在部份附图省略一些组件和/或组件符号。说明书和附图中,相同或相似的组件符号用于指示相同或相似的组件。当叙述一组件“设置于“、“连接

”…

另一组件时,在未特别限制的情况下,所述组件可以是“直接设置于”、“直接连接

”…

另一组件,也可以存在中介组件。能够预期,一实施例中的元素和特征,在可行的情况下,能纳入至另一实施例中并带来益处,而未对此作进一步的阐述。

64.图1为本发明的车灯模块的实施方式的示意图。请参考图1。本实施方式提供一种车灯模块10,包括发光装置100、红色透光保护壳200以及控制组件300。发光装置100用以提供内部光束l1,且红色透光保护壳200配置于内部光束l1的传递路径上。而控制组件300电性连接于发光装置100用以调整发光装置100的电性参数,使发光装置100所提供的内部光束l1在通过红色透光保护壳200后可使车灯模块10发出白光、橘光或红光的外部光束l2做为车灯灯光。

65.图2为本发明的发光装置的第一实施方式的立体示意图。图3为图2的发光装置的立体爆炸示意图。图4为图2的发光装置的上视示意图。图5为图2的发光装置的下视示意图。请参考图2至图5。其中,图4省略显示了封装结构。在本实施例中,发光装置100包括基板110、框体120、第一光源130、第二光源140、第三光源150、第一封装结构160以及第二封装结构170。基板110例如为电路板,包括多个电路接垫112以及连接多个电路接垫112的树脂部114,其中多个电路接垫112用以连接第一光源130、第二光源140以及第三光源150,而框体120例如为用以构筑多个容置空间的支撑结构。框体120配置于基板110上以形成第一空间e1。框体120包括外墙122以及第一分隔件124,第一分隔件124位于第一空间e1中以将第一空间e1形成为相互间隔的第二空间e2以及第三空间e3,如图3及图4所显示。另外需说明者,在图1所示的实施例中基板110(例如树脂部114)与框体120是一体成型,然本发明不以此为限,基板110与框体120也可以是两个独立的构件。

66.第一光源130配置于基板110且位于第二空间e2,用以提供第一光束。第二光源140配置于基板110且位于第二空间e2,用以提供第二光束。第三光源150配置于基板110且位于第三空间e3,用以提供第三光束。其中,第一光源130、第二光源140及第三光源150分别连接

于不同的电路接垫112上,使得第一光源130、第二光源140及第三光源150彼此电性独立。换句话说,第一光源130与第二光源140配置于同一空间中,且与第三光源150分隔。第一光源130、第二光源140及第三光源150彼此电性独立并可单独驱动。具体而言,在本实施例中,第一光源130与第三光源150皆为蓝色发光二极管,故分别提供出蓝色的第一光束与第三光束,而第二光源140为绿色发光二极管,故提供出绿色的第二光束。此外,与框体120一体成型的树脂部114分隔电路接垫112以形成不同的电路区域,而第一光源130至第三光源150分别配置在不同的电路区域,以利后续分别与控制组件300电性连接,如图5所显示。

67.第一封装结构160填充于第二空间e2以密封第一光源130以及第二光源140。具体而言,第一封装结构160为透光树脂,在部分实施例中选用硅氧树脂。第二封装结构170填充于第三空间e3以密封第三光源150。其中第二封装结构170为透光树脂,在部分实施例中选用硅氧树脂。在本实施方式中,第二封装结构170包含一第一波长转换材料,用以转换第三光束为第四光束。具体而言,第一波长转换材料较佳包含红色或橘色荧光粉。因此,蓝色的第三光束传递通第二封装结构170后可转换为红色或橘色的第四光束。须说明者,由于第二空间e2与第三空间e3相互间隔,故第一封装结构160与第二封装结构170在发光装置100的出光方向(即正z方向)上不重叠。

68.除此之外,第一分隔件124的高度小于外墙122的高度,以使第一分隔件124以上的空间可作另外运用。具体而言,在本实施例中,框体120内还包括有第四空间e4,位于第一分隔件124以上,即在发光装置100的出光方向(即正z方向)上重叠于第一空间e1(或称重叠于第一封装结构160以及第二封装结构170)。而发光装置100还包括第三封装结构180,填充于第四空间e4,覆盖第一封装结构160以及第二封装结构170。第三封装结构180包含透光性树脂,且较佳包括扩散粒子。扩散粒子例如包括二氧化钛、二氧化硅、二氧化锆、氮化硼等,用以扩散化第一光束、第二光束、第四光束以及后述的第五光束。具体而言,在部分实施例中,第三封装结构180为透光性硅氧树脂与二氧化钛的组合。

69.因此,在本实施方式的配置下,可通过第一光源130提供出蓝色的第一光束、第二光源140提供出绿色的第二光束,以及第三光源150与包含有第一波长转换材料的第二封装结构170搭配提供出橘色或红色的第四光束,调变各个光束的比例以混合形成内部光束,随后内部光束会传递至红色透光保护壳200,进而通过红色透光保护壳200而形成符合车用法规的光束。藉此原理,可通过控制组件300控制发光装置100中各个光束得出光强度,进而调整出符合车用法规的光束(即外部光束l2),以适用于不同厚度的红色透光保护壳200。

70.请继续参考图1及图2。另值得一提的是,本实施方式的车灯模块10还包括感测组件(未显示),电性连接于控制组件300。感测组件用以接收温度信号以提供调整信号至控制组件300。控制组件300依据调整信号调整第一光源130、第二光源140以及第三光源150。如此一来,可根据实际光束强度来控制光源功率,避免温度等其他因素影响发光效率及颜色。

71.图6为本发明的发光装置的第二实施方式的立体示意图。图7为图6的发光装置的立体爆炸示意图。图8为图6的发光装置的上视示意图。图9为图6的发光装置的下视示意图。请参考图6至图9。其中,图8省略显示了封装结构。本实施例的发光装置100a类似于图2所显示的发光装置100。两者不同之处在于,在本实施例中,框体120a还包括第二分隔件126,连接于第一分隔件124。第二分隔件126位于第二空间e2中以将第二空间e2形成为相互间隔的第五空间e5以及第六空间e6。第一光源130配置于第五空间e5,且第二光源140a配置于第六

空间e6。

72.此外,在本实施方式中,第一光源130为黄色发光组件,且第二光源140a及第三光源150皆为蓝色发光组件。第一光源130配置于基板110且位于第五空间e5,用以提供蓝色的第一光束。第二光源140a配置于基板110且位于第六空间e6,用以提供蓝色的第二光束。第三光源150配置于基板110且位于第三空间e3,用以提供蓝色的第三光束。换句话说,第一光源130、第二光源140a及第三光源150配置于不同的空间中,且互相分隔。

73.另一方面,在本实施方式中,第一封装结构160包括第一部份162以及第二部份164。第一部份162填充于第五空间e5以密封第一光源130,而第二部份164填充于第六空间e6以密封第二光源140a,其中第二部份164包括第二波长转换材料,用以转换第二光束为第五光束。具体而言,第一封装结构160的第二部份164可为透光硅氧树脂与绿色荧光粉的组合。因此,蓝色的第二光束传递通过含有第二波长转换材料的第二部份164以转换为绿色的第五光束。须说明者,由于第五空间e5与第六空间e6相互间隔,故第一封装结构160的第一部份162以及第二部份164在发光装置100a的出光方向(即正z方向)上不重叠。

74.因此,在本实施例的配置下,可通过第一光源130提供出黄色的第一光束、第二光源140a与包含有第二波长转换材料的第二部份164搭配提供出绿色的第五光束,以及第三光源150与包含有第一波长转换材料的第二封装结构170搭配提供出橘色或红色的第四光束,调变各个光束的比例以混合形成内部光束,随后内部光束会传递至红色透光保护壳200,进而通过红色透光保护壳200而形成符合车用法规的光束(即外部光束l2)。藉此原理,可通过控制组件300控制发光装置100a中各个光束得出光强度,进而调整出符合车用法规的光束,以适用于不同厚度的红色透光保护壳200。

75.本发明可使用任何业界常用的波长转换材料。较佳是无机荧光粉,可选的无机荧光粉例如(ba,sr)2sio4:eu

2+

、bamgal

10o17

:eu

2+

,mn

2+

、(tb,lu,gd)3(al,ga)5o

12

:ce

3+

、(y,lu,gd)3(al,ga)5o

12

:ce

3+

、(na,k,cs)2(si,ti,ge)f6:mn

4+

、(sr,c a,ba)2si5n8:eu

2+

、(sr,ca)sialn3:eu

2+

、sr2si5n8:eu

2+

、si

12

–m–nal

m+nonn16

–n:eu

2+

(α-sialon)或si6–nal

non

n8–n:eu

2+

(β-sialon)。

76.在本发明中,可根据红色透光保护壳200的穿透光谱及法规所需的白光光谱来求得所需内部光束的光谱,并且可根据所需的内部光束的光谱来调整第一光源、第二光源及第三光源的能量大小,进而控制第一光束、第二光束、第四光束或第五光束的颜色及强度,以下通过多个不同实施例来阐明本发明的手段及功效。

77.在一车灯模块10的实施例中,车灯模块10包括图2所显示的发光装置100以及红色透光保护壳200,其中红色透光保护壳200的厚度例示为0.2cm,而车灯模块10中的第一波长转换材料例示为(sr,ca)sialn3:eu

2+

。图10为图2的发光装置应用于此车灯模块实施例的色度图。图11为图10实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成白光的光谱变化图。图12为图10实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成橘光的光谱变化图。图13为图10实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成红光的光谱变化图。请先参考图1、图2、图10及图11。在图11中,曲线410表示为红色透光保护壳200的穿透光谱,曲线420表示为发光装置100所提供内部光束l1的光谱,对应于图10中的坐标p11。而曲线430表示为内部光束l1在通过红色透光保护壳200后的外部光束l2的光谱,对应于图10中的坐标p12,该点落于车用法规(jis d5500)的白光区块a11内。因此,在欲提供符合车用法规的白色外部光束l2时,

可先通过仿真方式,依据曲线410以及曲线430的数据而推算出曲线420。接着,如表二所示,利用控制组件300调整第一光源130、第二光源140及第三光源150的电流比例来形成曲线420的光源。

78.请参考图1、图2、图10及图12。在图12中,曲线440表示为发光装置100所提供内部光束l1的光谱,对应于图10中的坐标p13。曲线450表示内部光束l1在通过红色保护壳200后的外部光束l2的光谱,对应于图10中的坐标p14,该点落于车用法规(jis d5500)的橘光区块a12内。类似于上述提供坐标p12的外部光束l2的方式,在使用相同的红色透光保护壳200且欲提供符合车用法规橘光外部光束l2时,可通过上述相同的方式推算而获得可提供曲线440,并如表二所示利用控制组件300调整第一光源130、第二光源140及第三光源150的电流比例来形成曲线440的光源。

79.请参考图1、图2、图10及图13。在图13中,曲线460表示为发光装置100所提供内部光束l1的光谱,对应于图10中的坐标p15。曲线470表示内部光束l1在通过红色保护壳200后的外部光束l2的光谱,对应于图10中的坐标p16,该点落于车用法规(jis d5500)的红光区块a13内。类似于上述提供坐标p12的外部光束l2方式,在使用相同的红色透光保护壳200且欲提供符合车用法规红光的外部光束l2时,可通过上述相同的方式推算而获得可提供曲线460,并如表二所示利用控制组件300调整第一光源130、第二光源140及第三光源150的电流比例来形成曲线460的光源。

80.本实施例的详细光学数据及控制输出的电性数据可分别见于下列表(一)及表(二):

[0081][0082]

表(一)

[0083][0084]

表(二)

[0085]

图14为图2的发光装置应用于另一车灯模块的实施例的色度图。图15为图14实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成白光的光谱变化图。图16为图14实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成橘光的光谱变化图。图17为图14实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成红橘光的光谱变化图。请先参考图1、图2、图14及图15。在图15中,曲线510表示为红色透光保护壳200的穿透光谱,曲线520表示为发光装置100所提供内部光束l1的光谱,对应于图10中的坐标p21。而曲线530表示为内部光束l1在通过红色透光保护壳200后的外部光束l2的光谱,对应于图14中的坐标p22,该点落于车用法规(jis d5500)的白光区块a21。因此,在欲提供符合车用法规白光的外部光束l2时,可先通过仿真方式,依据曲线510以及曲线530的数据而推算出曲线520。接着,如表四所示,利用控制组件300调整第一光源130、第二光源140及第三光源150的电流比例来形成曲线420的光源。与图10实施例不同的是,在本实施例的车灯模块10中,红色透光保护壳200的厚度例如为0.3cm。

[0086]

请参考图1、图2、图14及图16。在图16中,曲线540表示为发光装置100所提供内部光束l1的光谱,对应于图14中的坐标p23。曲线550表示为内部光束l1在通过红色保护壳200后的外部光束l2的光谱,对应于图14中的坐标p24,该点落于车用法规(jis d5500)的橘光区块a22。类似于上述提供坐标p22的外部光束l2的方式,在使用相同的红色透光保护壳200且欲提供符合车用法规橘光外部光束l2时,可通过上述相同的方式推算而获得可提供曲线540光谱,并如表四所示利用控制组件300调整第一光源130、第二光源140及第三光源150的电流比例来形成曲线540的光源。

[0087]

请参考图1、图2、图14及图17。在图17中,曲线560表示为发光装置100所提供内部光束l1的光谱,对应于图14中的坐标p25。曲线570表示为内部光束l1在通过红色保护壳200后的外部光束l2的光谱,对应于图14中的坐标p26,该点落于车用法规(jis d5500)的红光区块a23内。类似于上述提供坐标p22的外部光束l2方式,可通过上述相同的方式推算而获得可提供曲线560,并如表四所示利用控制组件300调整第一光源130、第二光源140及第三光源150的电流比例来形成曲线460的光源。

[0088]

本实施例的详细光学数据及控制输出的电性数据可分别见于下列表(三)及表(四):

[0089][0090]

表(三)

[0091][0092]

表(四)

[0093]

在一车灯模块10的实施例中,车灯模块10包括图6所显示的发光装置100a以及红色透光保护壳200,其中红色透光保护壳200的厚度例示为0.2cm,而车灯模块10中第一波长转换材料例示为(sr,ca)sialn3:eu

2+

,而第二波长转换材料例示为β-sialon。图18为图6的发光装置应用于一车灯模块的实施例的色度图。图19为图18实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成白光的光谱变化图。图20为图18实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成橘光的光谱变化图。图21为图18实施例中内部光束在穿透红色透光保护壳后构成红光的光谱变化图。请先参考图1、图6、图18及图19。在图19中,曲线610表示为红色透光保护壳200的穿透光谱,曲线620表示为发光装置100a所提供内部光束l1的光谱,对应于图18中的坐标p31。而曲线630表示为内部光束l1在通过红色透光保护壳200后的外部光束l2的光谱,对应于图18中的坐标p32,该点落于车用法规(jis d5500)的白光区块a31。因此,在欲提供符合车用法规白光的外部光束l2时,可先通过仿真方式,依据曲线610以及曲线630的数据而推算出曲线620。接着,如表六所示,利用控制组件300调整第一光源130、第二光源

140a及第三光源150的电流比例来形成曲线420的光源。

[0094]

请参考图1、图6、图18及图20。在图20中,曲线640表示为发光装置100a所提供内部光束l1的光谱,对应于图18中的坐标p33。曲线650表示为内部光束l1在通过红色保护壳200后的外部光束l2的光谱,对应于图18中的坐标p34,该点落于车用法规(jis d5500)的橘光区块a32。类似于上述提供坐标p32的外部光束l2的方式,在使用相同的红色透光保护壳200且欲提供符合车用法规橘光外部光束l2时,可通过上述相同的方式推算而获得可提供曲线640光谱,并如表六所示利用控制组件300调整第一光源130、第二光源140a及第三光源150的电流比例来形成曲线640的光源。

[0095]

请参考图1、图6、图18及图21。在图21中,曲线660表示为发光装置100a所提供内部光束l1的光谱,对应于图18中的坐标p35。曲线670表示为内部光束l1在通过红色保护壳200后的外部光束l2的光谱,对应于图18中的坐标p36,该点落于车用法规(jis d5500)的红光区块a33内。类似于上述提供坐标p32的外部光束l2方式,可通过上述相同的方式推算而获得可提供曲线660,并如表六所示利用控制组件300调整第一光源130、第二光源140a及第三光源150的电流比例来形成曲线660的光源。

[0096]

本实施例的详细光学数据及控制输出的电性数据可分别见于下列表(五)及表(六):

[0097][0098]

表(五)

[0099][0100]

表(六)

[0101]

图22为图6的发光装置应用于另一车灯模块的实施例的色度图。请参考图1、图6及图22。在图22的色度图中,曲线710、720、730分别表示第二部份164中不同浓度第二波长转换材料(β-sialon)的不同发光装置100a,且其第二波长转换材料浓度依序为曲线710大于曲线720大于曲线730,而坐标p41至坐标p49的位置变化分别表示了不同的发光装置100a应用于厚度为0.2cm(坐标p41至坐标p43)、0.3cm(坐标p44至坐标p46)及0.4cm(坐标p47至坐标p49)的红色透光保护壳200所组成的不同的车灯模块10时,内部光束l1转变为外部光束l2的前后变化。其中,曲线710已逼近绿色荧光粉的添加极限。由图22的仿真显示结果可得知,无论如何改变绿色荧光粉的浓度,图6的发光装置100a使用于较厚(例如0.3cm或以上)的红色透光保护壳200时(即坐标p44至坐标p49),均无法调整出落入车用法规(jis d5500)白光区块a41内的外部光束l2,盖因其通过荧光粉调制的第五光束的绿光强度较低或者色纯度不够,会被红色透光保护壳200大幅滤掉,且当红色透光保护壳200越厚时,过滤效果越明显,因此在通过较厚的红色透光保护壳200后无法提供足够绿光成分与其他光成分混成白光。因此较于图2的发光装置100,图6的发光装置100a较无法适用于各种厚度的红色透光保护壳200。

[0102]

综上所述,在本发明的发光装置中,发光装置的框体包括外墙以及第一分隔件以形成区隔的至少二空间。因此,可通过第一光源提供出的光束、第二光源提供出的光束,以及第三光源与包含有第一波长转换材料的第二封装结构搭配提供出的光束,形成混合波长的内部光束传递至红色透光保护壳,进而通过红色透光保护壳而形成符合车用法规的车用光束。如此一来,可通过控制组件的控制而调整出符合车用法规的不同波长车用光束,同时可适用于不同厚度的红色透光保护壳。

[0103]

虽然本发明已以实施例揭示如上,然其并非用以限定本发明,任何所属技术领域中技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更改与润饰,故本发明的保护范围当视权利要求所界定的为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1