一种用于高湿度地区的强散热能力控温光伏背板的制作方法

1.本发明涉及高湿度下光伏背板控温技术领域,具体是涉及一种用于高湿度地区的强散热能力控温光伏背板。

背景技术:

2.光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。研究表明,晶体硅太阳能板温度每升高一度发电量将下降0.4%~0.65%,而目前太阳能板一般工作温度都在65℃以上,这意味着太阳能板的实际工作效率已下降2.5%-5%。就该问题,目前的解决方法列举如下:

3.1、最常见的方式:通过水冷导管与光伏背板连接,驱动水介质,带走光伏背板的热量,降低太阳能板的运行温度。

4.2、在光伏背板远离太阳能板的一侧填设功能膜,在高湿度地区或高日夜温差地区(山地光伏、采煤塌陷区光伏、滩地光伏、池塘上光伏、水上光伏、农田上光伏等),通过夜间吸收空气中水分、日间蒸发水分的方式避免光伏板温度升高,提高光伏板的工作效率和使用寿命。

5.专利cn201410420902.0公布了一种自降温型光伏背板及其制备方法,该专利便是使用第二种方式降低太阳能板在日间的运行温度。但该专利存在的问题是:多层粘结层和阻水层的存在,使得空气中水分进入吸水层的路径变长,且因为粘结层、阻水层自身材料结构缺少孔洞的特点,使得水分进入难度很大,作为热传导介质的水分利用率不高,这势必会影响降温效果。

6.本发明在该专利的基础上做出改进,优化光伏背板上功能层的结构分布,最大程度地提高功能层与外界空气中水分的交换效率,增强对光伏背板的降温效果。

技术实现要素:

7.为了实现以上目的,本发明提供了一种用于高湿度地区的强散热能力控温光伏背板,通过在光伏背板上增设功能层的方式,以高湿度地区昼夜间的湿度差为基础,通过夜间吸收空气中水分、日间蒸发水分的方式避免光伏板温度升高,提高光伏板的工作效率和使用寿命,具体的技术方案的如下:

8.本发明设计的用于高湿度地区的强散热能力控温光伏背板,包括固定在组件外框上的太阳能电池板,设置在所述太阳能电池板背面的光伏背板,以及设置在所述光伏背板远离太阳能电池板一侧上的功能层;所述功能层沿远离太阳能电池板的方向依次分为粘附层、智能控温层以及耐候层。粘附层的主要作用为保证智能控温层与光伏背板的粘接,并强化光伏背板与智能控温层之间的界面热导作用;智能控温层主要为降温功能区域;耐候层的主要作用一是为了阻挡外界环境侵蚀,二是为了增强功能层的热辐射能力,三是通过多孔结构方便水汽进出功能层。

9.所述智能控温层包括吸水层和结构织物层;所述结构织物层于吸水层内部穿插交

织,并延伸出吸水层两侧交织成为能与组件外框相固定的网状织物结构,其主要作用一是保护吸水层的结构完整性,二是为功能层提供多孔结构支撑。

10.所述耐候层内部为多孔结构,邻近外界的一侧表面分布有微米级别的凸起和凹坑;所述凸起和凹坑的平均尺寸范围为2μm~25μm,优选尺寸范围为3μm~15μm。所述耐候层表面上凸起和凹坑的主要作用是增强耐候层对环境辐射的反射能力。

11.所述粘附层内部添加3wt.%~16wt.%的高热导填料一,以提高粘附层的热导率;所述吸水层内部添加3wt.%~35wt.%的高热导填料二和占比为0.2wt.%~5wt.%的高热辐射填料,以提高吸水层的热导率和热辐射能力;所述耐候层内部添加0.2wt.%~5wt.%的高热辐射填料,以提高耐候层的热辐射能力。

12.进一步地,所述吸水层材料为空气吸湿性凝胶,所述空气吸湿性凝胶包括羧基类、磺酸类、酰胺类、醚基类或咪唑类亲水性官能团聚合物中的任意一种或至少两种的组合,所述亲水性官能团聚合物的聚合度范围为1k~60k;所述吸水层的厚度为10μm~2cm。

13.进一步地,所述结构织物层材料为棉纱、粗纤维、玻璃纤维或岩棉中的任意一种。

14.进一步地,所述结构织物层为单层或多层;当结构织物层为单层时,沿吸水层所在平面穿插交织;当结构织物层为多层时,优先沿吸水层所在平面穿插交织,然后延伸出吸水层所在平面并交织覆盖于吸水层两侧。

15.进一步地,所述粘附层材料为eva、pva、羧酸类或氰基类材料中的任意一种;所述粘附层的常态厚度为20μm~100μm,膨胀后的厚度为500μm~510μm。

16.进一步地,所述耐候层材料为pe、尼龙、涤纶、腈纶、聚氨酯、聚醚类、聚四氟、ptfe、fet、pfa、etfe中的任意一种或至少两种的组合;所述耐候层的厚度为8μm~100μm。

17.进一步地,所述高热导填料一为bn、tio2、al2o3、高岭土或硅酸盐中的任意一种或至少两种的组合;所述高热导填料二为石墨、石墨烯、bn、tio2、al2o3、高岭土或硅酸盐中的任意一种或至少两种的组合;所述高热辐射填料为石墨、石墨烯、炭黑或碳纳米管中的任意一种或至少两种的组合。

18.进一步地,当所述吸水层本身具有良好的粘附性时,该吸水层可视为粘附层和吸水层的功能区域的集合,能够在功能上取代单独的粘附层。

19.进一步地,当所述智能控温层本身具有良好的耐候性时,该智能控温层可视为耐候层和智能控温层的功能区域的集合,能够在功能上取代单独的耐候层。

20.进一步地,所述控温光伏背板既能够单独使用,也能够将控温光伏背板上的功能层作为单独贴膜,贴装在现有光伏系统上以达到降温目的。

21.与现有的光伏背板降温方法相比,本发明的有益效果是:

22.(1)本发明提供了一种用于高湿度地区的强散热能力控温光伏背板,通过在光伏背板上增设功能层的方式,以高湿度地区昼夜间的湿度差为基础,通过夜间吸收空气中水分、日间蒸发水分的方式避免光伏板温度升高,提高光伏板的工作效率和使用寿命。

23.(2)本发明在优化光伏背板上功能层的结构分布,以缩短水分传送路径长度和降低水分传输难度的方式,最大程度地提高功能层与外界空气中水分的交换效率,增强对光伏背板的降温效果。

附图说明

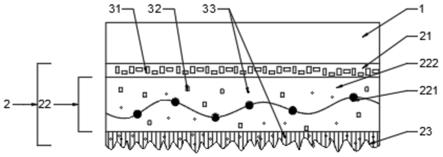

24.图1是本发明制备的控温光伏背板的结构示意图。

25.图中:1-光伏背板、2-功能层、21-粘附层、22-控温层、221-吸水层、222-结构织物层、23-耐候层、31-高热导填料一、32-高热导填料二、33-高热辐射填料。

具体实施方式

26.为更进一步阐述本发明所采取的方式和取得的效果,下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚和完整地描述。

27.实施例1

28.实施例1主要目的是阐述本发明在某一具体参数下的方案设计,内容如下:

29.一种用于高湿度地区的强散热能力控温光伏背板,包括固定在组件外框上的太阳能电池板,设置在所述太阳能电池板背面的光伏背板1,以及设置在光伏背板1远离太阳能电池板一侧上的功能层2;所述功能层2沿远离太阳能电池板的方向依次分为粘附层21、智能控温层22以及耐候层23;所述智能控温层22包括吸水层221和结构织物层222。

30.本实施例中选用的粘附层21材料为用eva粘结胶,材料层厚度为60μm~80μm,层内添加的高热导填料一31为bn复合物,占比为5~7wt.%。

31.本实施例中选用的吸水层221材料的主要成分为有机羧酸类离子性低分子聚合物,聚合度范围为3k~20k,材料层厚度为1.5mm,层内添加石墨作为高热导填料二32和高热辐射填料33,占比为3~5wt.%。

32.本实施例中选用的结构织物层222材料为玄武岩纤维织物,且为单层结构;所述玄武岩纤维织物穿插交织于吸水层221中,并固定于组件外框。

33.本实施例中选用的耐候层23材料为pe聚合物,材料层厚度为20μm~40μm,耐候层23表面分布的凸起和凹坑的平均尺寸范围为2μm~14μm,优选尺寸范围为4μm~11μm,层内添加石墨作为高热辐射填料33,占比为1.5wt.%~2.5wt.%。

34.实施例一的实际应用效果:基于上述方案制备的控温光伏背板在夜间、凌晨等水汽湿度较高的环境下,能够自发地从不低于45%湿度的空气中吸收水分膨胀;当日间温度升高时,智能控温层22中的水分便可蒸发释放,带走光伏板上热量,从而降低板面温度。

35.实施例2

36.实施例2的叙述基础为实施例1中记载方案,旨在阐述另一参数下的方案设计,具体内容如下:

37.一种用于高湿度地区的强散热能力控温光伏背板,包括固定在组件外框上的太阳能电池板,设置在所述太阳能电池板背面的光伏背板1,以及设置在光伏背板1远离太阳能电池板一侧上的功能层2;所述功能层2沿远离太阳能电池板的方向依次分为粘附层21、智能控温层22以及耐候层23;所述智能控温层22包括吸水层221和结构织物层222。

38.本实施例中选用的粘附层21材料为用羧酸粘结胶,材料层厚度为20μm~60μm,层内添加的高热导填料一31为bn复合物,占比为8~15wt.%。

39.本实施例中选用的吸水层221材料的主要成分为有机磺酸类离子性低分子聚合物,聚合度范围为2k~7k,材料层厚度为1.5mm,层内添加石墨作为高热导填料二32和高热辐射填料33,占比为3~5wt.%。

40.本实施例中选用的结构织物层222材料为玻璃纤维织物,为三层结构,三层织物分别位于粘附层21与吸水层221之间、吸水层221中、吸水层221与耐候层23之间,并固定于组件外框。

41.本实施例中选用的耐候层23材料为氟乙烯聚醚聚合物,材料层厚度为20μm~40μm,耐候层23表面分布的凸起和凹坑的平均尺寸范围为2μm~14μm,优选尺寸范围为4μm~11μm,层内添加石墨烯作为高热辐射填料33,占比为1.5wt.%~2.5wt.%。

42.实施例一的实际应用效果:基于上述方案制备的控温光伏背板在夜间、凌晨等水汽湿度较高的环境下,能够自发地从不低于55%湿度的空气中吸收水分膨胀;当日间温度升高时,智能控温层22中的水分便可蒸发释放,带走光伏板上热量,从而降低板面温度。

43.实施例3

44.实施例3的叙述基础为实施例1中记载方案,旨在阐述另一参数下的方案设计,具体内容如下:

45.一种用于高湿度地区的强散热能力控温光伏背板,包括固定在组件外框上的太阳能电池板,设置在所述太阳能电池板背面的光伏背板1,以及设置在光伏背板1远离太阳能电池板一侧上的功能层2;所述功能层2沿远离太阳能电池板的方向依次分为粘附层21、智能控温层22以及耐候层23;所述智能控温层22包括吸水层221和结构织物层222。

46.本实施例中粘附层21和吸水层221选用的材料相同,均为附性较好的羧酸类聚合物,通过一次施工完成。

47.施工过程中通过控制延长聚合反应时间,选择氧化铝和多硅酸无机粉底作为复合底物复合,在自然沉降作用下,无机物大部分沉降于光伏背板底面,对底部聚合物的结构补强形成羧酸类反应粘接胶层,形成粘结层21厚度范围为20μm~60μm。

48.吸水层221中羧酸类聚合物的聚合度为3k~10k,厚度为1cm,层内添加石墨作为高热导填料二32和高热辐射填料33,占比为3~5wt.%。

49.本实施例中选用的结构织物层222材料为单层的玻璃纤维网,所述穿插于吸水层221中,并固定于组件外框。

50.本实施例中选用的耐候层23材料为氟乙烯聚醚聚合物,材料层厚度为20μm~40μm,耐候层23表面分布的凸起和凹坑的平均尺寸范围为2μm~14μm,优选尺寸范围为4μm~11μm,层内添加石墨烯作为高热辐射填料33,占比为1.5wt.%~2.5wt.%。

51.实施例一的实际应用效果:基于上述方案制备的控温光伏背板在夜间、凌晨等水汽湿度较高的环境下,能够自发地从不低于50%湿度的空气中吸收水分膨胀;当日间温度升高时,智能控温层22中的水分便可蒸发释放,带走光伏板上热量,从而降低板面温度。

52.实验例

53.本实验例的叙述基础为实施例1中的技术方案,旨在阐明本发明的实际应用效果。

54.1、粘附层21的粘附性、导热性实验

55.以实施例1中的方案为基础设计本节实验,选取bn复合物作为高热导填料一31,探究不同含量bn复合物对控温光伏背板日间温度降低幅度,以及智能控温层22与光伏背板1间结合强度的影响。在本次实验中,模拟日间外界温度为35

°

,夜间外界温度为15

°

,空气湿度为60%,截取的控温光伏背板大小为10cm

×

10cm,按照gb/t228-2002标准规定测定层间拉伸强度,具体数据见表1。

56.表1不同含量bn复合物成分对粘附层性能影响

[0057][0058]

从表1中数据可以看出,随着粘附层21中bn复合物含量增加至10wt.%,光伏背板上的温度逐渐降低并维持在63℃;制得注意的是,当粘附层21中bn复合物含量由0wt.%增至5wt.%时,智能控温层22与光伏背板1间结合强度变化不明显,但是当粘附层21中bn复合物含量大于9wt.%时,智能控温层22与光伏背板1间结合强度下降趋势明显,推测原因为高热导填料一含量过高,导致智能控温层22与光伏背板1间的结合界面被占据,因此层间结合强度降低。

[0059]

综合考虑工艺条件、原料成本和技术需求,粘附层21中高热导填料一占比优选为5wt.%~7wt.%。

[0060]

2、吸水层221的吸水性、导热性实验

[0061]

在本节实验中,模拟日间外界温度为35

°

,夜间外界温度为15

°

,空气湿度为60%,截取的控温光伏背板大小为10cm

×

10cm,粘附层21中选用占比为7wt.%的bn复合物作为高热导填料一31,在此条件下探究不同含量高热导填料二32和高热辐射填料33对于吸水层221的吸水性和导热性影响。

[0062]

选取tio2作为高热导填料二32,探究不同tio2含量对于吸水层221的吸水性和导热性影响,具体数据见表2。

[0063]

表2不同tio2含量对吸水层相关性能影响

[0064][0065]

从表2中数据可以看出:

[0066]

当tio2含量不断增加时,吸水层221在夜间的吸水量逐渐降低;且当tio2含量在0wt.%~35wt.%,吸水层221在夜间的吸水量的吸水量能够维持在20ml以上。

[0067]

当tio2含量由0wt.%增至35wt.%时,光伏背板的日间温度由64℃持续降低至56℃;值得注意的是,当tio2含量由15wt.%增至45wt.%时,光伏背板的日间温度降低幅度减缓,而当tio2含量增至55wt.%时,光伏背板的温度维持在了57℃。

[0068]

出现上述现象的原因推测为:虽然tio2作为高热导填料二32能够提高吸水层的热导率,增加热交换效率,但tio2含量增加的同时也会占据凝胶内部空间,使凝胶的吸水量持续降低,热交换介质含量的降低使得光伏背板的温度降低幅度减缓;当tio2含量增至55wt.%时,热交换介质减少带来的负面作用高于热导率升高带来的正面影响,使得光伏背板的日间温度反而由56

°

升至57

°

。

[0069]

综合考虑工艺条件、原料成本和技术需求,吸水层221中tio2占比优选为3wt.%~35wt.%。

[0070]

3、耐候层23的导热性实验

[0071]

在本节实验中,模拟日间外界温度为35

°

,夜间外界温度为15

°

,空气湿度为60%,截取的控温光伏背板大小为10cm

×

10cm,粘附层21中选用占比为7wt.%的bn复合物作为高热导填料一31,吸水层221中tio2占比为15wt.%,在此条件下探究不同含量高热辐射填料33对于耐候层23导热性的影响。

[0072]

选取石墨作为高热辐射填料33,探究不同石墨含量对于耐候层23导热性(光伏背板日间温度)影响,具体数据见表3。

[0073]

表3不同石墨含量对耐候层导热性能影响

[0074]

[0075]

从表3中数据可以看出,当石墨含量由0wt.%增至5wt.%时,光伏背板的日间温度由58℃降至55℃;而当石墨含量由5wt.%增至6.5wt.%时,光伏背板的日间温度由维持在55℃,温度的降低幅度减缓。

[0076]

可以明显看出,耐候层23的导热性与石墨的含量为正相关,但考虑到过多填料会降低耐候层23对于外界的抗侵蚀能力,所以优选0.25wt.%~5wt.%的石墨含量作为耐候层23的高热辐射填料含量,最为节省成本。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1